Занятость супруга была весьма на руку легкомысленной Феодоре. Раньше, бывало, в таких случаях ее томила скука, и она предавалась неге. Сон, благовонные ванны, утонченная кухня, прогулки по берегу моря, спокойствие и сладостное безделье не оставили и следа от ее прежней нищенской жизни, и она цвела, как девушка в свою лучшую пору. А сейчас, благодаря Асбаду, Ирине и Истоку, она могла вволю натешиться и посплетничать, пока Юстиниан изнывал над грудами свитков.

Возвратившись с прогулки по Золотому рогу, когда она позабавилась стыдливым румянцем на лице Ирины, затаенной яростью Асбада и варварски простодушной любовью Истока, Феодора принялась размышлять, как бы снова заставить эту троицу потешить ее. Долго покоилась ее голова на белом локте, полуприкрытые глаза были устремлены на багдадский занавес, сквозь который проникал тонкий солнечный лучик, словно вытягивавший золотую нить поверх прелестных узоров ткани.

Перед ее взором встал Исток: его прекрасная фигура атлета на ипподроме, его кудри и большие ясные глаза, которые он не сводил с Ирины, его отличная воинская выучка, его нетронутая мужская сила, словно он только вчера вышел из могучего девственного леса. В ней проснулись чувства, задавленные порфирой и жемчугом. Она знала, как занят Юстиниан; в течение четырнадцати дней он даже не вспомнит о ней, а четырнадцати дней вполне хватит, чтобы приблизить к себе Истока, дать выход неистовым инстинктам, которые престол лишь умерил, но не подавил. В ее голове, словно ткацкий челнок по нитям основы, замелькали коварные замыслы. План был создан, серебристым голоском она призвала служанок, занавес поднялся, шесть девушек посадили императрицу в носилки и понесли в ванную.

|

|

Вечером в роскошной палате нимф собрались гости. Феодора пригласила на ужин первых щеголей и самых прекрасных своих дам. Асбаду она приказала, чтоб в ту ночь караул во дворце несла центурия Истока.

На потолке залы были изображены купающиеся нимфы. Нептун, дельфины и сомы, вылитые из желтой коринфской меди, держали светильники. Повсюду шелковые подушки облаками вздымались на дорогих оттоманках. Пол производил впечатление бурлящих морских волн, в которых резвились золотые рыбки.

Феодора решила назвать этот вечер «раем молодых нимф». Поэтому дамы оделись в прозрачную ткань и сетчатый шелк, тела их словно покрывала морская пена. Палатинцы облачились в зеленоватые чешуйчатые доспехи из мягкой ароматной кожи, чтобы походить на тритонов.

Когда Феодора вступила в зал, все пали ниц, по очереди целуя агаты на ее туфлях. Затем рабы внесли огромного деревянного дельфина, наполненного небольшими сосудами, в которых были изысканные деликатесы: фиги, гранаты, финики, печеные павлиньи яйца, спаржа, грибы, устрицы и улитки.

Пиршество началось. Вспыхнуло разнузданное веселье – шум, смех, двусмысленные шутки, за занавесями играли трубы и цимбалы. Офицеры склонялись к своим дамам, благоухал нард, розы увядали на столах, на полу, в сверкающих волосах, на взволнованной груди.

Вино пенилось в серебряных бокалах, горячая кровь воспламенялась все жарче, ароматный воздух дурманил головы, гости отдавались наслаждениям.

Феодора ясным взором наблюдала за гостями. Она громко хохотала, не пропуская мимо ушей ни одной шутки, злорадствовала, видя тоскующие взгляды разъединенных пар. Она всех разместила так, что тайные любовники оказались далеко друг от друга. Пока их не разогрело вино, они сдерживали свои чувства, потом взгляды полетели через стол, глаза искали глаза.

|

|

В конце стола справа сидела восемнадцатилетняя Ирина. Она единственная не надела бесстыдно открытую тунику. Она чувствовала на себе жалящие презрительные и насмешливые взгляды подруг. О благосклонных поцелуях императрицы во время прогулки уже знали все, всеобщее презрение обрушилось на Ирину. Это тоже не укрылось от глаз Феодоры. Злоба и зависть придворных забавляли ее. Она часто смотрела через стол на Ирину. В лице девушки притаилась какая‑то торжественная величавость. Ни тени горечи или печали не заметила Феодора. Девушка была задумчива, шутки не вызывали улыбки на ее лице, губы не прикасались к вину, взгляд говорил о том, что душа ее блуждает и парит вдали от этой шумной оргии.

И вдруг, когда Феодора очередной раз взглянула на Ирину, ей стало не по себе, словно в ней пробудилась совесть. Она представила себе, как завтра вот с этими же самыми придворными дамами, озаренная ореолом святости, она пойдет в церковь Пресвятой богородицы, как все они опустят глаза долу в стыдливой невинности и станут окроплять себя святой водой и курить благовония. Феодора содрогнулась от ужаса, но совесть пробудилась в ней лишь на мгновенье, – так вору, посягнувшему на чужое добро, становится смутно на сердце, когда он слышит скрип тяжелой крышки сундука. Он вздрагивает, озирается, но тут же с еще большей наглостью выбирает сундук до самого дна.

|

|

Вскоре Феодора снова пришла в отличное расположение духа. Чтобы подразнить Ирину, а заодно и своих дам, она подняла золотую чашу и воскликнула:

– Великая августа, королева нимф, сегодня вечером первой хочет приветствовать не дельфина, не Посейдона, не нимфу, не мужчину, не женщину, а святого монашка. Многая лета Ирине!

Загремели дудки и бубны, общество вынуждено было вдохновенно кричать: «Многая лета Ирине, монашку!» Всеми презираемая, на мгновенье она вдруг стала всеми почитаемой. Гости спешили выпить за ее здоровье, вино смывало проклятия зависти, кипевшие в злобных сердцах, подступавшие к горлу.

Ирина встала и подошла к Феодоре поблагодарить. Склонилась до полу. Феодора протянула ей руку, девушка поцеловала ее и прошептала:

– Великая госпожа, монашек будет молиться Христу о твоем счастье!

Вынудив своих гостей выпить за здоровье Ирины, императрица тем самым заставила говорить о ней.

– Стоит патриарху прослышать о нашем монашке, как он заберет ее у нас и поставит дьяконом, – громко, чтоб услышала Феодора, сказал Асбад своей даме.

– Епископ, прекрасный епископ получился бы из нашего монашка! Евангелие она знает лучше дворцового проповедника Дионисия, а псалтырь читает каждую ночь! – ответила Феодора Асбаду, обращаясь при этом к самому молодому и самому богатому патрикию в Константинополе, сидевшему справа от нее.

В таких случаях можно было бы говорить шепотом – слово императрицы слышали все. Щеголеватая, но некрасивая подруга высокого офицера, бросив злобный взгляд на Ирину, сказала:

– Читает псалтырь, а стихи закладывает кудрями прекрасного варвара! Мы все знаем, монашек!

Ирина не приняла вызов и не ответила на насмешку. Некрасивая щеголиха не умолкала:

– Какое надругательство над святой верой! Христианка, придворная дама, любит язычника!

Терпение Ирины истощилось. Внутренняя борьба, которую она таила весь вечер в сердце, озарила ее лицо пламенем, губы ее задрожали, и она громко ответила:

– Его язычество лучше твоего христианства.

В эту минуту она почувствовала в себе силу встать и, подобно Спасителю, поднять бич и хлестнуть им по столу:

«Гробы окрашенные, змеиное отродье, вон, прочь, негодяи, от Христа!»[98]Она дрожала, румянец исчез с ее щек, губы побелели в лихорадке. Она судорожно кусала их, чтоб подавить то, что кипело в душе. Дрожа, подошла она к Феодоре и попросила:

– Прости, императрица, монашек болен. Позволь уйти!

Феодора изумилась, но дрожь, бившая Ирину, и бледность девушки испугали ее:

– Ступай, ступай и позови лекаря! Христос с тобой!

Ирина неслышно скрылась. Общество, почувствовав, что немой обличитель исчез, облегченно вздохнуло, беспрепятственно отдаваясь своим страстям.

Асбад с наигранным спокойствием склонился к Феодоре и, кусая губы, льстивым тоном сказал:

– Госпожа, ты приказала сегодня ночью нести охрану Истоку. Было бы хорошо, если б его скуку монашек развеял своими псалмами.

Глаза Феодоры сверкнули, ее прекрасное лицо потемнело.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

По сверкающим глазам и хмурому выражению лица Асбад понял, какое впечатление произвели его слова. Искушенный в придворных интригах, он хорошо знал Феодору и еще на ипподроме пришел к выводу, что императрица неравнодушна к Истоку. Душа его возликовала, когда он почувствовал, что в сердце женщины рождается ревность. Он был уверен, что, если ему удастся раздуть ее, погибнут оба – и Исток и Ирина, а он добьется высочайших милостей и неограниченного доверия.

Феодора в самом деле была взволнована. В ее душе еще не созрело чувство к Истоку. Но страсть уже так далеко завела ее, что никакой другой женщине она не уступила бы пламенную любовь варвара, которая кипела в его сердце, подобно роднику в скалах посреди леса. К тому же была оскорблена ее гордость. Неужто монашек, чью чистоту и набожность она в глубине души высоко ценила, несмотря на все свои шутки и насмешки, ее обманывает? Неужто Ирина надела маску добродетели лишь для того, чтобы встретиться с Истоком? Вот что особенно поразило и взволновало Феодору.

На мгновение она задумалась, позабыв о гостях. Тень не сходила с ее лица. Асбад украдкой наблюдал за нею, и сердце его преисполнилось радостью.

Потом Феодора резко повернулась и что‑то прошептала на ухо евнуху Спиридиону. Тот немедленно исчез из залы. Это также не осталось незамеченным Асбадом. Он хорошо знал Спиридиона, державшего в своих руках нити самых серьезных интриг императрицы.

Вскоре Спиридион вернулся. Подойдя к Феодоре, он шепнул:

– Рабыня Кирила читает монашку послания апостола Павла.

Тень с лица Феодоры исчезла, она продолжала вести беседу, но Асбад поймал ее взгляд, в котором ясно прочел: «Лжешь и клевещешь!» Задрожал магистр эквитум и опустил взор долу. Гости же, вовлеченные в круговорот страстей, ничего не заметили.

Вернувшись в сопровождении рабыни Кирилы в свою комнату, Ирина велела зажечь светильник. Усталая, встревоженная, грустная и опечаленная, она оперлась на подоконник и стала смотреть в ясное небо. Высоко вздымалась ее грудь, вдыхая свежий ночной воздух. Словно она выбралась со дна илистого озера и неожиданно увидела над собой небо, – сердце почувствовало свободу, у души выросли крылья. Ирина долго ни о чем не могла думать, ясно сознавая лишь то, что она выбралась из болота, что ее не душит больше страшный одурманивающий запах, от которого сжимается сердце и затемняется разум. Прочь от людей, уста которых вопияли на улицах и в церквах: «Господи, господи», а сердца были отданы идолам и брошены на алтарь страстей.

Взглядами они отталкивали ее от себя, словами бичевали; но ведь и грязные волны выбрасывают на берег жемчуг, и Учителя тоже бичевали. Душа ее была оскорблена. Сегодня она впервые ощутила, что служба при дворе сковывает ее цепями. До сих пор ее женское тщеславие тешилось, когда она видела, как толпы склонялись перед императрицей. Ей казалось, что золотой нимб озаряет лучами и ее – придворную даму Феодоры. Но сколько раз содрогалась ее душа, когда она замечала, как плюют в лицо истине, как тайком топчут господне Евангелие, а на улице ходят за его крестом и жгут ладан в золотых кадильницах. Она долго бежала тяжких раздумий, прощала, как прощал Христос, не судила, дабы не быть судимой. Сегодня ее подхватила иная, могучая сила. Она поняла, что ей готовятся силки, в которые ее затянет; что ее пригнет к земле, и долго она не продержится: если воспротивится испорченному двору – погибнет, а если заразится его похотливостью – тоже пропадет, отвергнутая Христом… Сердце ее сжалось, и она закрыла лицо руками. Может быть, вернуться назад, в Топер, к варварам? Ей, придворной красавице? Что скажет дядя, приложивший столько усилий, чтоб открыть перед нею дворец? Или остаться, пойти к ненавистному Асбаду, Асбаду, который потешится ею и бросит, как поступают все придворные? О, уйти бы в Малую Азию, в пещеры и в дубравы, где спасаются святители…

Ирина вспомнила, что Кирила стоит позади и ждет ее повелений. Она отошла от окна и протянула руку к полке, где лежал пергамен. Взяла, открыла его и передала Кириле.

– Почитай мне!

Рабыня подошла к светильнику, расправила пергамен и начала читать с середины главы.

Это было Послание к римлянам[99].

«Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир… посему живущие по плоти богу угодить не могут», – вполголоса читала Кирила. Ирина, присев на мягкий стульчик, прислонилась к окну и смотрела в ночь. Чист был голос рабыни. Легко струились слова из ее уст, но Ирина больше не слушала. Первые фразы потрясли ее, и она повторяла про себя: «Он не его, он не его, ибо нет в них духа Христова…»

Она представила себя Павлом, апостолом народов. И тут сам собою возник вопрос, а почему она родилась женщиной? Почему она не мужчина, чтоб, подобно Павлу, войти во дворец и воскликнуть: «Не смейте!» Она ходила бы по площадям с Евангелием и говорила о любви и прощении. Она пошла бы к Золотому Рогу, где обитают рабы, и толковала бы им священную книгу… Воображение ее разыгралось, она в мечтах вдохновенно шла по пустынным тропам к диким народам и говорила им об Евангелии. Путь привел бы ее на родину матери, к славинам. Она бы обходила там города и села, и благородные сердца приняли бы Евангелие, благородные души впитали бы его, как жаждущая земля – капли росы; души, подобные душе Истока… Она вздрогнула при этом имени. Мысли ее остановились, словно после изнурительного пути она достигла цели! Исток! О, я не апостол Павел, я не мужчина, но я должна развеять мрак в его душе. С первого дня она почувствовала нежность к прекрасному варвару, но боялась его и мучилась при мысли о нем. Сейчас перед ней сверкнул новый луч. Она почувствовала, что имеет право на него и что она в долгу перед ним. Теперь она не станет уклоняться с его пути. Она будет искать его – как пастырь потерянную овцу, – пока не приведет в хлев господень. Ирина уже не думала о том, что скажет двор; ей даже хотелось пойти наперекор всем.

– Хватит, Кирила! Посмотри, есть ли кто в садах. Что‑то голова болит. Пойду прогуляюсь перед сном.

Кирила скоро вернулась с сообщением, что, кроме стражи, в садах нет ни одной живой души. Из залы нимф слышна музыка. Ужин еще не окончился.

Ирина набросила темную столу[100], покрыла голову капюшоном и тихо спустилась по мраморным ступеням. За ней тенью следовала рабыня.

Новые думы полонили душу Ирины. Она представила себя за свершением апостольской миссии, она видела перед собою Истока, жадно читающего Евангелие и с благодарностью глядящего ей в лицо, ибо она избавила его от тьмы идолопоклонства. Радостно вздымавшаяся грудь колыхала одежды, шумели мирты, шелестели темные вершины пиний, а Ирина, возбужденная и вдохновленная, бродила по светлым тропинкам. Сердце ее билось в сладостном волнении, душа беседовала с Истоком. Она расстегнула столу, капюшон упал с ее головы, волосы рассыпались по плечам, упали на лоб, и ветерок играл с ними. Ирина гуляла по саду, отдавшись чудесным мечтаниям.

Вдруг высокая фигура в светлом доспехе выступила из‑за темного оливкового куста и преградила ей путь.

Ирина вздрогнула и закричала. Подбежавшая Кирила подхватила столу, соскользнувшую с плеч.

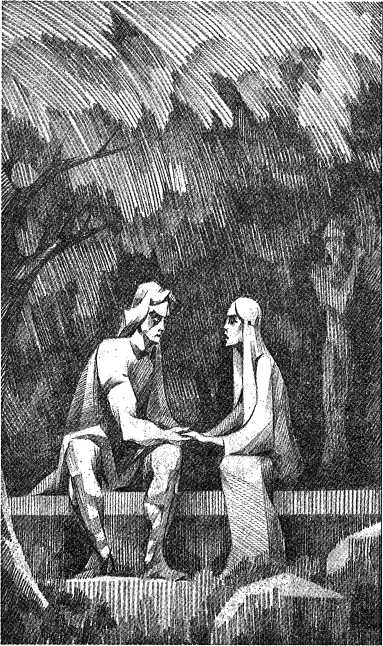

– Не бойся, Ирина! Это я, Исток, который любит тебя…

Ирина повернулась и хотела убежать. Но Исток нежно взял ее за руку и с мольбой в голосе сказал:

– Боги услыхали меня, не пренебрегай мною! Когда я узнал, что пойду во дворец с караулом, я пообещал принести жертву Деване, если хоть на мгновенье увижу твои глаза. И богиня услыхала меня и привела тебя ко мне. Ирина, боги радуются нашей любви!

Сердце стучало в груди Ирины, страх пропал, бежать ей уже не хотелось, неведомая сила влекла к Истоку. Она отняла у него руку, Кирила набросила столу, и девушка, озаренная сиянием луны, осталась стоять перед ним, высоким и могучим.

– Исток, я сегодня думала о тебе!

– Как я благодарен тебе, Ирина! Лишь за то, что ты однажды подумала обо мне, я готов отдать за тебя жизнь.

– В самом деле я думала о тебе. С первой встречи мне стало жаль тебя, Исток!

– Ты подобна богине; боги тоже сжалились над моей любовью!

– Иди за мной, Исток. Здесь в тени пиний есть каменная скамья… Я раскрою тебе великую истину. Кирила, останься со мной.

– За тобой, Ирина, я пойду и за море. Потому что без тебя я не могу и не хочу жить, без тебя я умру!

Они сели на мраморную скамью. Кирила опустилась у ног Ирины и внимательно озиралась вокруг. О чем они говорят, она не понимала, ибо не знала языка славинов.

– Мне стало жаль тебя, Исток!

– Боги тронули твое сердце, Ирина! – Он искал ее руки, спрятанные под столой.

– Исток, ты ошибаешься, веруя в идолов. Твои боги ложные, есть один бог, один бог, один Христос‑спаситель.

Изумленный Исток чуть отодвинулся от Ирины и посмотрел в ее горящие глаза, на которые сквозь вершины пиний лился лунный свет.

– Ирина, если бы я сказал, что твои боги ложные, я оскорбил бы тебя. Ты сама знаешь, что наши боги лучше ваших. Боги, которые учат Управду убивать невинных людей, проливать кровь, боги вероломной царицы, не надо говорить об этих богах, Исток презирает их, как презирает тех, кто в них верует.

– Слушай, Исток, ты добр, ты справедлив, хотя твои боги и не истинны. Неужели Христос ложен только потому, что те, кто должен ему служить, не служат ему, кто должен следовать ему, ему не следуют?

– Не будем, Ирина, говорить о богах. Если ты скажешь: смотри, пиния над нами – божество, Исток поставит ей жертвенник и принесет жертву. Если ты скажешь: смотри, рыбка, плеснувшая в море, – богиня, Исток поверит тебе и выльет вино в море как дар! Не будем, Ирина, говорить о богах!

– Ты не веришь мне, Исток, но поверишь истине. Мы будем еще говорить о боге, и сердце твое наполнится радостью. А если ты не захочешь говорить об этом, Ирина не станет разговаривать, она будет думать о тебе и молиться Христу о тебе, но глаз моих ты не увидишь больше, Исток!

– Тогда говори, я буду слушать, твои слова для меня что голос соловья.

– Сегодня мы должны расстаться. Утром я пошлю тебе Евангелие. Ты читаешь и говоришь по‑гречески. Ты узнаешь истину и обретешь любовь.

– Хорошо, Ирина, я тысячу раз готов прочесть то, чего касались твои руки. Я буду носить его на сердце под доспехом.

– Ты добр, Исток, и свет озарит твое сердце. Ты живешь у Эпафродита?

– У него, любимая.

– Его дом на берегу моря?

– Сады, как и здесь, играют с волнами.

– Когда ты прочтешь Евангелие, я приеду в полночь на лодке и растолкую его тебе.

– О боги, чем я одарю вас за вашу любовь ко мне!

Исток обнял дрожащую от возбуждения девушку. Она вырвалась из его объятий, но поцелуй уже горел на ее веках.

И тут Кирила коснулась столы Ирины.

– Светлейшая, рядом чья‑то тень! Она спряталась за кустом!

Ирина побежала по тропинке к дому. Шум в зале нимф уже стих, пары искали уединения в садах.

Гости выходили, чтоб продолжить вакханалию под чистым небом.

Дрожа всем телом, вошла Ирина в комнату.

– Чья это была тень, Кирила? Говори! Ты плохо смотрела!

– Светлейшая госпожа, умереть мне на месте, если я хоть на секунду закрыла глаза. Но она появилась неожиданно, словно из земли выросла.

– Ты не узнала ее?

– Она походила на императрицу. Это ее место под пинией. Дай господи, чтоб я ошиблась!

– Дай‑то господи! Понимает ли императрица язык славинов?

– Понимает, как и Управда. Выучилась ему на арене.

Ирина знаком велела ей удалиться. Потом повернулась к лику Христа на иконе и прошептала:

– Ты знаешь, что я чиста; я люблю его, но ведь и ты его любишь…

Утром Эпафродит получил письмо от евнуха Спиридиона.

«Усерднейший слуга сообщает твоей милости, что сегодня ночью опекаемый тобой центурион Исток разговаривал с придворной дамой Ириной в императорском саду. Их беседу слышала императрица. Я ничего не понял, ибо они говорили на языке варваров. Императрица поняла, и поэтому хмуро сегодня ее лицо. Пусть Исток тебе сам расскажет, о чем они говорили. Твоей светлости нижайший слуга Спиридион».

Рабу, принесшему письмо, Эпафродит дал мешочек золота для евнуха. На лицо торговца легла глубокая скорбь. Он перечитал письмо еще раз и пробормотал:

– К погибели своей идут. Обоих, проклятая, уничтожит!

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Когда императрица Феодора проснулась после пиршества, солнечные лучи уже давно играли на волнах Пропонтиды. Лениво подняла она белые руки и опустила их на мягкий шелк. Звать никого не хотелось. Вспомнился вечер, потом ночь, отнявшая сон и растревожившая так, что она судорожно стискивала маленькими руками мягкие подушки. Она зажмуривала глаза, пытаясь уснуть. Но по‑прежнему перед ее взором возникали две фигуры: Ирина и Исток, сидя на скамье, тесно прижавшись друг к другу, о чем‑то шептались. Пышная пиния простирала над ними темные ветки, та самая пиния, которая должна была дивиться лишь роскошной красоте августы.

Снова и снова Феодора перебирала в памяти каждое слово, подслушанное ею в разговоре. Не спеша, тщательно взвешивала она фразу за фразой, пока вновь не окаменела, вспомнив, как Исток крепко обнял и поцеловал Ирину…

Стиснув маленький кулачок, она решительно погрозила потолку, на котором озорные амуры плели цветочные гирлянды.

– Не будешь ты ее больше целовать, варвар! Твой огонь не для монашка, твоя страсть распалит меня, императрицу, или ты сам превратишься в пепел…

Охваченная желанием, Феодора произнесла это вслух; потом приподнялась на постели, оперлась на локоть и снова устало погрузилась в перины. На лице ее появился страх. Словно она испугалась собственных слов. Она вспомнила о своем величии, вспомнила о троне и порфире, вспомнила о человеке, который в ослеплении страсти нашел ее среди отверженных, нарушил древние законы и царственной рукой властно начертал новые, чтоб она, уличная девка, могла вступить на престол. И по сей день он любил ее с той же страстью, бросал миллионы к ее ногам, и потребуй она головы самых лучших людей, он преподнес бы их ей. Он бодрствует ночи напролет, его лицо сохнет, волосы седеют от неисчислимых забот, она же проводит ночи в разгуле, и похоть гонит ее в объятия варвара. На мгновение она пришла в ужас и спрятала лицо в своих буйных волосах. Если бы на сердце она носила Евангелие, как на голове диадему, она встала бы и пошла к Управде, чтобы искренним поцелуем усладить часы его работы и стереть черные образы в своей душе. Но для нее евангелистом был Эпикур. И снова заговорила женская зависть, она раздула огонь, пылавший в крови и сердце ее народа: «Раз мне не суждено насладиться, то и Ирина не вкусит этого!»

Она решительно ударила молоточком из слоновой кости по золотому диску, висевшему возле постели. Полог распахнулся, и шесть прекрасных рабынь встали возле ложа.

– В ванну! – твердо приказала она, быстро поднимаясь и садясь в носилки.

Ароматные теплые волны окутали ее, она опустила веки и отдалась мечтам. Безмолвно расчесывали рабыни ее дивные волосы, умащивая их благовониями. Ароматы и тепло раздражали нервы, будили инстинкты, перед ее взором возникали соблазнительные картины безумных ночей, которые она проводила с мускулистыми борцами и наездниками на ипподроме.

Страх ушел. Она позабыла об Управде, мысли ее кружились вокруг Истока и ткали таинственные нити, которыми она оплетет его, оторвет от Ирины, завладеет им сама, а потом оттолкнет от себя и уничтожит, дабы не осквернять перед всеми святой престол.

Давно уже покончили рабыни со своими обязанностями и как белоснежные гипсовые статуи замерли возле ванны, глядя на повелительницу, словно в полудреме опустившую веки. Но опытные прислужницы видели, что Феодора не спит. На губах ее появилась улыбка, потом вдруг исчезла, на лбу проступила темная морщина, тоже исчезла, и снова показалась улыбка, будто солнце пробилось сквозь тучи.

– Завтракать! И сейчас же позвать Спиридиона! – произнесла наконец Феодора. Евнухи поспешили с пурпурными носилками, и вот уже Спиридион преклонил перед ней колени:

– Всемогущая императрица велела недостойному рабу приблизиться к себе!

– Следуй за мной!

Когда евнухи с носилками остановились возле порфирного столика, на поверхности которого инкрустацией драгоценных камней были изображены виноград, маслины и цветы, Феодора приказала удалиться всем, кроме Спиридиона. Присев к столику и взяв золотой кубок с теплым вином, она спросила:

– Скажи, Спиридион, Ирина уже послала Евангелие центуриону Истоку?

– Всемогущая императрица, Спиридион охотно бы умер, чтоб сказать тебе это. Но он узнал лишь, что Ирина отправила рабыню Кирилу к книготорговцу.

– Отлично! Она послала ее за Евангелием. Она хочет обратить Истока в Христову веру. Достойная Ирина! Апостольские дела творит. Выясни, передала ли она ему уже Евангелие.

– О, почему я не могу ответить святой самодержице, как мне бы хотелось. О, почему я не умер до рождения, ничтожный! Раб Пратос уже ходил к Эпафродиту, у которого, должно быть, живет центурион Исток. Он нес небольшой сверток!

– Ты наверняка это знаешь? К рыбам отправлю твое тело, если солгал!

– Пусть меня испепелит сатана, если я не сказал святой правды!

Феодора мигнула, евнух исчез. Когда занавеси за ним закрылись, она обмакнула печенье в сладкое вино, откусила кусочек и громко засмеялась.

– Ха‑ха‑ха! Апостольские дела! Евангелие служит монашку шкатулкой, в которой она переправляет любовные письма. Берегитесь!

Пока Феодора раздумывала, как обольстить Истока или, по крайней мере, разъединить и погубить влюбленных, единственных во всем дворце искренне любящих друг друга людей, евнух Спиридион перебирал и в третий раз пересчитывал монеты Эпафродита. Он был жаден, и десять раз на день мог продать душу и честь за золото. Верность его покупалась за деньги и перекупалась за еще большую мзду. Он перебирал, ощупывал монеты и по одной опускал в потайное, выдолбленное в стене хранилище, услаждая слух звоном металла. Когда исчезла последняя монета, уродливое лицо евнуха исказила сладострастная гримаса, он сел и быстро написал новое письмо Эпафродиту, в котором подробно сообщал о своем разговоре с императрицей. И лукаво добавил: пусть Эпафродит призадумается над тем, что каждая написанная им строчка может стоить ему, Спиридиону, головы и что во всем мире не найдется таких денег, которые бы ему возместили ее. Он делает это из безмерного уважения к Эпафродиту, зная его извечную преданность императорской чете.

Когда Эпафродит, читая письмо, дошел до последних строк, на его лице появилась хитрая ухмылка, он полез в кассу и послал евнуху мешочек потяжелее.

Потом он перечитал первое письмо, перечитал второе, встал и принялся расхаживать по драгоценным коврам. Глубоко задумался Эпафродит. Он ломал свою мудрую голову, прикидывал и так и сяк, обдумывал, с чего начать, комбинировал. Однако, несмотря на богатый опыт и врожденное лукавство, грек не мог распутать узел, который завязывался вокруг его питомца Истока. Не придумав никакого выхода, он хладнокровно лег на персидский диван и рассмеялся.

– Дело принимает серьезный оборот. Ясно, что началась увлекательная комедия, которая может кончиться еще более увлекательной трагедией. Речь идет лишь о том, стоит ли мне играть в ней, привязать котурны, надеть маску и выйти на сцену или остаться среди зрителей и наслаждаться веселой забавой? Впрочем, если лицедействует Феодора, императрица, почему бы не лицедействовать и Эпафродиту? Голову я не потеряю, ибо я принадлежу племени, давшему миру Аристотеля и Фемистокла. Других детей, кроме парусников в море и золота в кассе, у меня нет – так пусть чужие дети украсят мои старческие годы!

Он призвал раба и спросил его об Истоке. Тот еще не возвращался. Тогда грек велел ждать его; когда бы Исток ни пришел, пусть незамедлительно идет к нему. Даже ночью.

Вечер давно уже остудил горячий весенний день. Ожили форумы, в садах зазвучали цимбалы и бубны, на море колыхалось множество огоньков. Все спешили под звездное небо насладиться вечерней прохладой.

Эпафродит тоже гулял по террасе. Весь день он напрасно поджидал Истока. Его охватила тревога. Юмор, с которым он утром отнесся к разыгрываемой Феодорой комедии, пропал. Он быстро ходил меж цветами. Голова склонилась на грудь, лоб покрыли морщины, косматые брови хмурились. Неотвязные думы одолевали его.

«Зачем мне это? Я много сделал для варвара, спасшего мне жизнь, и с радостью помог бы ему еще. Но если он, безумец, сам катится в пропасть, сам идет навстречу беде, что я могу поделать? Справедливо сказано: любовь лишает разума! Отверзнись перед ним ад и скажи ему: скройся, или ты умрешь! – и он не скроется. За один поцелуй он готов сесть в лодку Харона!»

С досадой ударил Эпафродит тростью по головке цветущего мака, и багровые лепестки посыпались на песок.

«Феодора ревнует, это ясно. Асбад ревнует, это тоже ясно. Тяжко тому, на кого ощерились гиена и волк. Исток, может быть, уже в тюрьме, может быть, он уже шагает бог весть куда к варварской границе, а может быть, корабль везет его в Африку. В Константинополе, где властвует император – единственный творец законов, – все возможно. Он закрыл эллинские школы[101], лучше бы ему закрыть дворец и вымести мусор за порог. Лицемеры!»

Грек снова стукнул по маку, и еще три лепестка, кружась, упали на землю.

Тут он услышал три громких удара в ворота. Эпафродит стремительно повернулся и пошел ко входу. По брусчатке двора стучали подковы.