И в Физике прочтешь,[117]и не в исходе,

А только лишь перелистав едва:

Искусство смертных следует природе,

Как ученик ее, за пядью пядь;

Оно есть божий внук, в известном роде.

Им и природой, как ты должен знать

Из книги Бытия, господне слово

Велело людям жить и процветать.

А ростовщик, сойдя с пути благого,

И самою природой пренебрег,

И спутником ее,[118]ища другого.

Но нам пора; прошел немалый срок;

Блеснули Рыбы над чертой востока,

И Воз уже совсем над Кавром лег,[119]

А к спуску нам идти еще далеко».

Песнь двенадцатая

Круг седьмой — Минотавр — Первый пояс — Флегетон — Насильники над ближним и над его достоянием

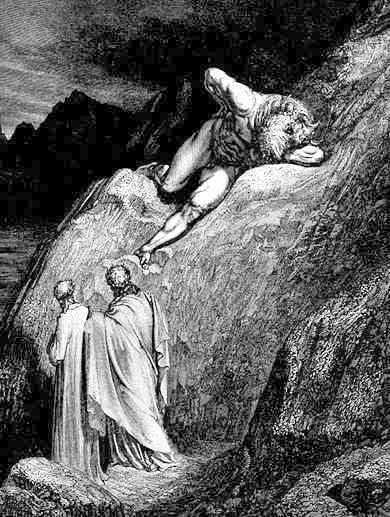

Был грозен срыв, откуда надо было

Спускаться вниз, и зрелище являл,

Которое любого бы смутило.

Как ниже Тренто видится обвал,

Обрушенный на Адиче когда-то

Землетрясеньем иль паденьем скал,[120]

И каменная круча так щербата,

Что для идущих сверху поселян

Как бы тропинкой служат глыбы ската,

Таков был облик этих мрачных стран;

А на краю, над сходом к бездне новой,

Раскинувшись, лежал позор критян,

Зачатый древле мнимою коровой.[121]

Завидев нас, он сам себя терзать

Зубами начал в злобе бестолковой.

Мудрец ему: «Ты бесишься опять?

Ты думаешь, я здесь с Афинским дуком,

Который приходил тебя заклать?

Посторонись, скот! Хитростным наукам

Твоей сестрой мой спутник не учен;

Он только соглядатай вашим мукам».[122]

Как бык, секирой насмерть поражен,

Рвет свой аркан, но к бегу неспособен

И только скачет, болью оглушен,

Так Минотавр метался, дик и злобен;

И зоркий вождь мне крикнул: «Вниз беги!

Пока он в гневе, миг как раз удобен».

Мы под уклон направили шаги,

И часто камень угрожал обвалом

Под новой тяжестью моей ноги.

Я шел в раздумье. «Ты дивишься скалам,

Где этот лютый зверь не тронул нас? —

Промолвил вождь по размышленье малом. —

Так знай же, что, когда я прошлый раз[123]

Шел нижним Адом в сумрак сокровенный,

Здесь не лежали глыбы, как сейчас.

Но перед тем, как в первый круг геенны

Явился тот, кто стольких в небо взял,

Которые у Дита были пленны,

Так мощно дрогнул пасмурный провал,[124]

Что я подумал — мир любовь объяла,

Которая, как некто полагал,

Его и прежде в хаос обращала;[125]

Тогда и этот рушился утес,

И не одна кой-где скала упала.

Но посмотри: вот, окаймив откос,

Течет поток кровавый,[126]сожигая

Тех, кто насилье ближнему нанес».

О гнев безумный, о корысть слепая,

Вы мучите наш краткий век земной

И в вечности томите, истязая!

Я видел ров, изогнутый дугой

И всю равнину обходящий кругом,

Как это мне поведал спутник мой;

Меж ним и кручей мчались друг за другом

Кентавры, как, бывало, на земле,

Гоняя зверя, мчались вольным лугом.

Все стали, нас приметив на скале,

А трое подскакали ближе к краю,

Готовя лук и выбрав по стреле.

Один из них, опередивший стаю,

Кричал: «Кто вас послал на этот след?

Скажите с места, или я стреляю».

Учитель мой промолвил: «Мы ответ

Дадим Хирону[127], под его защитой.

Ты был всегда горяч, себе во вред».

И, тронув плащ мой: «Это Несс, убитый

За Деяниру, гнев предсмертный свой

Запечатлевший местью знаменитой.[128]

Тот, средний, со склоненной головой, —

Хирон, Ахиллов пестун величавый;

А третий — Фол[129], с душою грозовой.

Их толпы вдоль реки снуют облавой,

Стреляя в тех, кто, по своим грехам,

Всплывет не в меру из волны кровавой».

Мы подошли к проворным скакунам;

Хирон, браздой стрелы раздвинув клубы

Густых усов, пригладил их к щекам

И, опростав свои большие губы,

Сказал другим: «Вон тот, второй, пришлец,

Когда идет, шевелит камень грубый;

Так не ступает ни один мертвец».

Мой добрый вождь, к его приблизясь груди,

Где две природы[130]сочетал стрелец,

Сказал: «Он жив, как все живые люди;

Я — вождь его сквозь сумрачный простор;

Он следует нужде, а не причуде.

А та, чей я свершаю приговор,

Сходя ко мне, прервала аллилуйя;[131]

Я сам не грешный дух, и он не вор.

Верховной волей в страшный путь иду я.

Так пусть же с нами двинется в поход

Один из вас, дорогу указуя,

И этого на круп к себе возьмет

И переправит в месте неглубоком;

Ведь он не тень, что в воздухе плывет».

Хирон направо обратился боком

И молвил Нессу: «Будь проводником;

Других гони, коль встретишь ненароком».

Вдоль берега, над алым кипятком,

Вожатый нас повел без прекословий.

Был страшен крик варившихся живьем.

Я видел погрузившихся по брови.

Кентавр сказал: «Здесь не один тиран,

Который жаждал золота и крови:

Все, кто насильем осквернил свой сан.

Здесь Александр[132]и Дионисий лютый,

Сицилии нанесший много ран;

Вот этот, с черной шерстью, — пресловутый

Граф Адзолино;[133]светлый, рядом с ним, —

Обиццо д'Эсте, тот, что в мире смуты

Родимым сыном истреблен своим».[134]

Поняв мой взгляд, вождь молвил, благосклонный:

«Здесь он да будет первым, я — вторым».[135]

Потом мы подошли к неотдаленной

Толпе людей, где каждый был покрыт

По горло этой влагой раскаленной.

Мы видели — один вдали стоит.

Несс молвил: «Он пронзил под божьей сенью

То сердце, что над Темзой кровь точит».[136]

Потом я видел, ниже по теченью,

Других, являвших плечи, грудь, живот;

Иной из них мне был знакомой тенью.

За пядью пядь, спадал волноворот,

И под конец он обжигал лишь ноги;

И здесь мы реку пересекли вброд.

«Как до сих пор, всю эту часть дороги, —

Сказал кентавр, — мелеет кипяток,

Так, дальше, снова под уклон отлогий

Уходит дно, и пучится поток,

И, полный круг смыкая там, где стонет

Толпа тиранов, он опять глубок.

Там под небесным гневом выю клонит

И Аттила[137], когда-то бич земли,

И Пирр, и Секст;[138]там мука слезы гонит,

И вечным плачем лица обожгли

Риньер де'Пацци и Риньер Корнето,[139]

Которые такой разбой вели».

Тут он помчался вспять и скрылся где-то.

Песнь тринадцатая

Круг седьмой — Второй пояс — Насильники над собою и над своим достоянием

Еще кентавр не пересек потока,

Как мы вступили в одичалый лес,

Где ни тропы не находило око.

Там бурых листьев сумрачен навес,

Там вьется в узел каждый сук ползущий,

Там нет плодов, и яд в шипах древес.

Такой унылой и дремучей пущи

От Чечины и до Корнето[140]нет,

Приют зверью пустынному дающей.

Там гнезда гарпий, их поганый след,

Тех, что троян, закинутых кочевьем,

Прогнали со Строфад предвестьем бед.[141]

С широкими крылами, с ликом девьим,

Когтистые, с пернатым животом,

Они тоскливо кличут по деревьям.

«Пред тем, как дальше мы с тобой пойдем, —

Так начал мой учитель, наставляя, —

Знай, что сейчас мы в поясе втором,

А там, за ним, пустыня огневая.

Здесь ты увидишь то, — добавил он, —

Чему бы не поверил, мне внимая».

Я отовсюду слышал громкий стон,

Но никого окрест не появлялось;

И я остановился, изумлен.

Учителю, мне кажется, казалось,

Что мне казалось, будто это крик

Толпы какой-то, что в кустах скрывалась.

И мне сказал мой мудрый проводник:

«Тебе любую ветвь сломать довольно,

Чтоб домысел твой рухнул в тот же миг».

Тогда я руку протянул невольно

К терновнику и отломил сучок;

И ствол воскликнул: «Не ломай, мне больно!»

В надломе кровью потемнел росток

И снова крикнул: «Прекрати мученья!

Ужели дух твой до того жесток?

Мы были люди, а теперь растенья.

И к душам гадов было бы грешно

Выказывать так мало сожаленья».

И как с конца палимое бревно

От тока ветра и его накала

В другом конце трещит и слез полно,

Так раненое древо источало

Слова и кровь; я в ужасе затих,

И наземь ветвь из рук моих упала.

«Когда б он знал, что на путях своих, —

Ответил вождь мой жалобному звуку, —

Он встретит то, о чем вещал мой стих,[142]

О бедный дух, он не простер бы руку.

Но чтоб он мог чудесное познать,

Тебя со скорбью я обрек на муку.

Скажи ему, кто ты; дабы воздать

Тебе добром, он о тебе вспомянет

В земном краю, куда взойдет опять».

И древо: «Твой призыв меня так манит,

Что не могу внимать ему, молча;

И пусть не в тягость вам рассказ мой станет.

Я тот,[143]кто оба сберегал ключа[144]

От сердца Федерика и вращал их

К затвору и к отвору, не звуча,

Хранитель тайн его, больших и малых.

Неся мой долг, который мне был свят,

Я не щадил ни сна, ни сил усталых.

Развратница[145], от кесарских палат

Не отводящая очей тлетворных,

Чума народов и дворцовый яд,

Так воспалила на меня придворных,

Что Август[146], их пыланьем воспылав,

Низверг мой блеск в пучину бедствий черных

Смятенный дух мой, вознегодовав,

Замыслил смертью помешать злословью,

И правый стал перед собой неправ.[147]

Моих корней клянусь ужасной кровью,

Я жил и умер, свой обет храня,

И господину я служил любовью!

И тот из вас, кто выйдет к свету дня,

Пусть честь мою излечит от извета,

Которым зависть ранила меня!»

«Он смолк, — услышал я из уст поэта. —

Заговори с ним, — время не ушло, —

Когда ты ждешь на что-нибудь ответа».

«Спроси его что хочешь, что б могло

Быть мне полезным, — молвил я, смущенный. —

Я не решусь; мне слишком тяжело».

«Вот этот, — начал спутник благосклонный, —

Готов свершить тобой просимый труд.

А ты, о дух, в темницу заточенный,

Поведай нам, как душу в плен берут

Узлы ветвей; поведай, если можно,

Выходят ли когда из этих пут».

Тут ствол дохнул огромно и тревожно,

И в этом вздохе слову был исход:

«Ответ вам будет дан немногосложно.

Когда душа, ожесточась, порвет

Самоуправно оболочку тела,

Минос[148]ее в седьмую бездну шлет.

Ей не дается точного предела;

Упав в лесу, как малое зерно,

Она растет, где ей судьба велела.

Зерно в побег и в ствол превращено;

И гарпии, кормясь его листами,

Боль создают и боли той окно.[149]

Пойдем и мы за нашими телами,[150]

Но их мы не наденем в Судный день:

Не наше то, что сбросили мы сами.[151]

Мы их притащим в сумрачную сень,

И плоть повиснет на кусте колючем,

Где спит ее безжалостная тень».

Мы думали, что ствол, тоскою мучим,

Еще и дальше говорить готов,

Но услыхали шум в лесу дремучем,

Как на облаве внемлет зверолов,

Что мчится вепрь и вслед за ним борзые,

И слышит хруст растоптанных кустов.

И вот бегут,[152]левее нас, нагие,

Истерзанные двое, меж ветвей,

Ломая грудью заросли тугие.

Передний[153]: «Смерть, ко мне, ко мне скорей!»

Другой[154], который не отстать старался,

Кричал: «Сегодня, Лано, ты быстрей,

Чем был, когда у Топпо подвизался!»

Он, задыхаясь, посмотрел вокруг,

Свалился в куст и в груду с ним смешался.

А сзади лес был полон черных сук,

Голодных и бегущих без оглядки,

Как гончие, когда их спустят вдруг.

В упавшего, всей силой жадной хватки,

Они впились зубами на лету

И растащили бедные остатки.

Мой проводник повел меня к кусту;

А тот, в крови, оплакивал, стеная,

Своих поломов горькую тщету:

«О Джакомо да Сант-Андреа! Злая

Была затея защищаться мной!

Я ль виноват, что жизнь твоя дурная?»

Остановясь над ним, наставник мой

Промолвил: «Кем ты был, сквозь эти раны

Струящий с кровью скорбный голос свой?»

И он в ответ: «О души, в эти страны

Пришедшие сквозь вековую тьму,

Чтоб видеть в прахе мой покров раздранный,

Сгребите листья к терну моему!

Мой город — тот, где ради Иоанна

Забыт былой заступник; потому

Его искусство мстит нам неустанно;[155]

И если бы поднесь у Арнских вод

Его частица не была сохранна,

То строившие сызнова оплот

На Аттиловом грозном пепелище —

Напрасно утруждали бы народ.[156]

Я сам себя казнил в моем жилище».[157]

Песнь четырнадцатая

Круг седьмой — Третий пояс — Насильники над божеством

Объят печалью о местах, мне милых,

Я подобрал опавшие листы

И обессиленному возвратил их.

Пройдя сквозь лес, мы вышли у черты,

Где третий пояс лег внутри второго

И гневный суд вершится с высоты.

Дабы явить, что взору было ново,

Скажу, что нам, огромной пеленой,

Открылась степь, где нет ростка живого.

Злосчастный лес ее обвил[158]каймой,

Как он и сам обвит рекой горючей;

Мы стали с краю, я и спутник мой.

Вся даль была сплошной песок сыпучий,

Как тот, который попирал Катон[159],

Из края в край пройдя равниной жгучей.

О божья месть, как тяжко устрашен

Быть должен тот, кто прочитает ныне,

На что мой взгляд был въяве устремлен!

Я видел толпы голых душ в пустыне:

Все плакали, в терзанье вековом,

Но разной обреченные судьбине.

Кто был повержен навзничь, вверх лицом,

Кто, съежившись, сидел на почве пыльной,

А кто сновал без устали кругом.[160]

Разряд шагавших самый был обильный;

Лежавших я всех меньше насчитал,

Но вопль их скорбных уст был самый сильный.

А над пустыней медленно спадал

Дождь пламени, широкими платками,

Как снег в безветрии нагорных скал.

Как Александр, под знойными лучами

Сквозь Индию ведя свои полки,

Настигнут был падучими огнями

И приказал, чтобы его стрелки

Усерднее топтали землю, зная,

Что порознь легче гаснут языки,[161]—

Так опускалась вьюга огневая;

И прах пылал, как под огнивом трут,

Мучения казнимых удвояя.

И я смотрел, как вечный пляс ведут

Худые руки, стряхивая с тела

То здесь, то там огнепалящий зуд.

Я начал: «Ты, чья сила одолела

Все, кроме бесов, коими закрыт

Нам доступ был у грозного предела,[162]

Кто это, рослый, хмуро так лежит,[163]

Презрев пожар, палящий отовсюду?

Его и дождь, я вижу, не мягчит».

А тот, поняв, что я дивлюсь, как чуду,

Его гордыне, отвечал, крича:

«Каким я жил, таким и в смерти буду!

Пускай Зевес замучит ковача,[164]

Из чьей руки он взял перун железный,

Чтоб в смертный день меня сразить сплеча,

Или пускай работой бесполезной

Всех в Монджибельской кузне[165]надорвет,

Вопя: «Спасай, спасай, Вулкан любезный!»,

Как он над Флегрой[166]возглашал с высот,

И пусть меня громит грозой всечасной, —

Веселой мести он не обретет!»

Тогда мой вождь воскликнул с силой страстной,

Какой я в нем не слышал никогда:

«О Капаней, в гордыне неугасной —

Твоя наитягчайшая беда:

Ты сам себя, в неистовстве великом,

Казнишь жесточе всякого суда».

И молвил мне, с уже спокойным ликом:

«Он был один из тех семи царей,

Что осаждали Фивы; в буйстве диком,

Гнушался богом — и не стал смирней;

Как я ему сказал, он по заслугам

Украшен славой дерзостных речей.

Теперь идем, как прежде, друг за другом;

Но не касайся жгучего песка,

А обходи, держась опушки, кругом».

В безмолвье мы дошли до ручейка,

Спешащего из леса быстрым током,

Чья алость мне и до сих пор жутка.

Как Буликаме убегает стоком,

В котором воду грешницы берут,

Так нистекал и он в песке глубоком.[167]

Закраины, что по бокам идут,

И дно его, и склоны — камнем стали;

Я понял, что дорога наша — тут.

«Среди всего, что мы с тобой видали

С тех самых пор, как перешли порог,

Открытый всем входящим, ты едва ли

Чудеснее что-либо встретить мог,

Чем эта речка, силой испаренья

Смиряющая всякий огонек».

Так молвил вождь; взыскуя поученья,

Я попросил, чтоб, голоду вослед,

Он мне и пищу дал для утоленья.

«В средине моря, — молвил он в ответ, —

Есть ветхий край, носящий имя Крита,

Под чьим владыкой был безгрешен свет.[168]

Меж прочих гор там Ида знаменита;

Когда-то влагой и листвой блестя,

Теперь она пустынна и забыта.

Ей Рея вверила свое дитя,

Ища ему приюта и опеки

И плачущего шумом защитя.[169]

В горе стоит великий старец некий;

Он к Дамиате обращен спиной

И к Риму, как к зерцалу, поднял веки.

Он золотой сияет головой,

А грудь и руки — серебро литое,

И дальше — медь, дотуда, где раздвой;

Затем — железо донизу простое,

Но глиняная правая плюсна,

И он на ней почил, как на устое.[170]

Вся плоть, от шеи вниз, рассечена,

И капли слез сквозь трещины струятся,

И дно пещеры гложет их волна.

В подземной глубине из них родятся

И Ахерон, и Стикс, и Флегетон;

Потом они сквозь этот сток стремятся,

Чтоб там, внизу, последний минув склон,

Создать Коцит; но умолчу про это;

Ты вскоре сам увидишь тот затон».[171]

Я молвил: «Если из земного света

Досюда эта речка дотекла,

Зачем она от нас таилась где-то?»

И он: «Вся эта впадина кругла;

Хотя и шел ты многими тропами

Все влево, опускаясь в глубь жерла,

Но полный круг еще не пройден нами;[172]

И если случай новое принес,

То не дивись смущенными очами».

«А Лета где? — вновь задал я вопрос. —

Где Флегетон? Ее ты не отметил,

А тот, ты говоришь, возник из слез».

«Ты правильно спросил, — мой вождь ответил.

Но в клокотаньи этих алых вод

Одну разгадку ты воочью встретил.[173]

Придешь и к Лете, но она течет

Там, где душа восходит к омовенью,

Когда вина избытая спадет».

Потом сказал: «Теперь мы с этой сенью[174]

Простимся; следуй мне и след храни:

Тропа идет вдоль русла, по теченью,

Где влажный воздух гасит все огни».

Песнь пятнадцатая

Круг седьмой — Третий пояс (продолжение) — Насильники над естеством (содомиты)

Вот мы идем вдоль каменного края;

А над ручьем обильный пар встает,

От пламени плотину избавляя.

Как у фламандцев выстроен оплот

Меж Бруджей и Гвидзантом, чтоб заране

Предотвратить напор могучих вод,

И как вдоль Бренты строят падуане,

Чтоб замок и посад был защищен,

Пока не дышит зной на Кьярентане,[175]

Так сделаны и эти,[176]с двух сторон,

Хоть и не столь высоко и широко

Их создал мастер, кто бы ни был он.

Уже от рощи были мы далеко,

И сколько б я ни обращался раз,

Я к ней напрасно устремлял бы око.

Навстречу нам шли тени и на нас

Смотрели снизу, глаз сощуря в щелку,

Как в новолунье люди, в поздний час,

Друг друга озирают втихомолку;

И каждый бровью пристально повел,

Как старый швец, вдевая нить в иголку.

Одним из тех, кто, так взирая, шел,

Я был опознан. Вскрикнув: «Что за диво!»

Он ухватил меня за мой подол.

Я в опаленный лик взглянул пытливо,

Когда рукой он взялся за кайму,

И темный образ явственно и живо

Себя открыл рассудку моему;

Склонясь к лицу, где пламень выжег пятна:

«Вы, сэр Брунетто[177]?» — молвил я ему.

И он: «Мой сын, тебе не неприятно,

Чтобы, покинув остальных, с тобой

Латино чуточку прошел обратно?»

Я отвечал: «Прошу вас всей душой;

А то, хотите, я присяду с вами,

Когда на то согласен спутник мой».

И он: «Мой сын, кто из казнимых с нами

Помедлит миг, потом лежит сто лет,