И с шипом удаляется в лощину,

А тот вдогонку, говоря, плюет.

Он, повернув к ней новенькую спину,

Сказал другому[340]: «Пусть теперь ничком,

Как я, Буозо оползет долину».

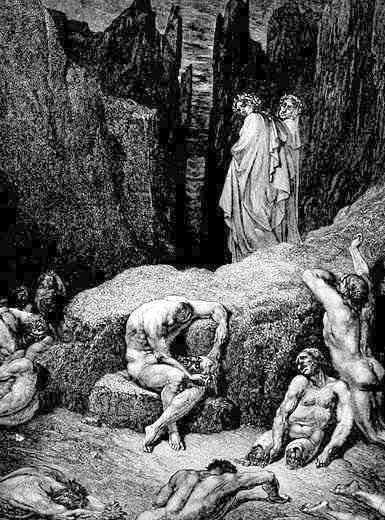

Так, видел я, менялась естеством

Седьмая свалка;[341]и притом так странно,

Что я, быть может, прегрешил пером.

Хотя уж видеть начали туманно

Мои глаза и самый дух блуждал,

Те не могли укрыться столь нежданно,

Чтоб я хромого Пуччо не узнал;

Из всех троих он был один нетронут

С тех пор, как подошел к подножью скал;

Другой был тот, по ком в Гавилле стонут.[342]

Песнь двадцать шестая

Круг восьмой — Восьмой ров — Лукавые советчики

Гордись, Фьоренца, долей величавой!

Ты над землей и морем бьешь крылом,

И самый Ад твоей наполнен славой!

Я пять таких в собранье воровском

Нашел сограждан, что могу стыдиться,

Да и тебе немного чести в том.

Но если нам под утро правда снится,

Ты ощутишь в один из близких дней,

К чему и Прато[343], как и все, стремится;

Поэтому — тем лучше, чем скорей;

Раз быть должно, так пусть бы миновало!

С теченьем лет мне будет тяжелей.

По выступам, которые сначала

Вели нас вниз, поднялся спутник мой,

И я, влекомый им, взошел устало;

И дальше, одинокою тропой

Меж трещин и камней хребта крутого,

Нога не шла, не подсобясь рукой.

Тогда страдал я и страдаю снова,

Когда припомню то, что я видал;[344]

И взнуздываю ум сильней былого,

Чтоб он без добрых правил не блуждал,

И то, что мне дала звезда благая

Иль кто-то лучший, сам я не попрал.

Как селянин, на холме отдыхая, —

Когда сокроет ненадолго взгляд

Тот, кем страна озарена земная,

И комары, сменяя мух, кружат,[345]—

Долину видит полной светляками

Там, где он жнет, где режет виноград,

Так, видел я, вся искрилась огнями

Восьмая глубь, как только с двух сторон

Расщелина открылась перед нами.

И как, конями поднят в небосклон,

На колеснице Илия вздымался,

А тот, кто был медведями отмщен,

Ему вослед глазами устремлялся

И только пламень различал едва,

Который вверх, как облачко, взвивался,[346]—

Так движутся огни в гортани рва,

И в каждом замкнут грешник утаенный,

Хоть взор не замечает воровства.

С вершины моста я смотрел, склоненный,

И, не держись я за одну из плит,

Я бы упал, никем не понужденный;

И вождь, приметив мой усердный вид,

Сказал мне так: «Здесь каждый дух затерян

Внутри огня, которым он горит».

«Теперь, учитель, я вполне уверен, —

Ответил я. — Уж я и сам постиг,

И даже так спросить я был намерен:

Кто в том огне, что там вдали возник,

Двойной вверху, как бы с костра подъятый,

Где с братом был положен Полиник?»[347]

«В нем мучатся, — ответил мой вожатый, —

Улисс и Диомед,[348]и так вдвоем,

Как шли на гнев,[349]идут путем расплаты;

Казнятся этим стонущим огнем

И ввод коня, разверзший стены града,

Откуда римлян вышел славный дом,[350]

И то, что Дейдамия в сенях Ада

Зовет Ахилла, мертвая, стеня,[351]

И за Палладий[352]в нем дана награда».

«Когда есть речь у этого огня,

Учитель, — я сказал, — тебя молю я,

Сто раз тебя молю, утешь меня,

Дождись, покуда, меж других кочуя,

Рогатый пламень к нам не подойдет:

Смотри, как я склонен к нему, тоскуя».

«Такая просьба, — мне он в свой черед, —

Всегда к свершенью сердце расположит;

Но твой язык на время пусть замрет.

Спрошу их я; то, что тебя тревожит,

И сам я понял; а на твой вопрос

Они, как греки, промолчат, быть может».

Когда огонь пришел под наш утес

И место и мгновенье подобало,

Учитель мой, я слышал, произнес:

«О вы, чей пламень раздвояет жало!

Когда почтил вас я в мой краткий час,

Когда почтил вас много или мало,

Слагая в мире мой высокий сказ,[353]

Постойте; вы поведать мне повинны,

Где, заблудясь, погиб один из вас».[354]

С протяжным ропотом огонь старинный

Качнул свой больший рог; так иногда

Томится на ветру костер пустынный,

Туда клоня вершину и сюда,

Как если б это был язык вещавший,

Он издал голос и сказал: «Когда

Расстался я с Цирцеей[355], год скрывавшей

Меня вблизи Гаэты,[356]где потом

Пристал Эней, так этот край назвавший, —

Ни нежность к сыну, ни перед отцом

Священный страх, ни долг любви спокойный

Близ Пенелопы с радостным челом

Не возмогли смирить мой голод знойный

Изведать мира дальний кругозор

И все, чем дурны люди и достойны.

И я в морской отважился простор,

На малом судне выйдя одиноко

С моей дружиной, верной с давних пор.

Я видел оба берега, Моррокко,[357]

Испанию, край сардов,[358]рубежи

Всех островов, раскиданных широко.

Уже мы были древние мужи,

Войдя в пролив, в том дальнем месте света,

Где Геркулес воздвиг свои межи,

Чтобы пловец не преступал запрета;[359]

Севилья справа отошла назад,

Осталась слева, перед этим, Сетта[360].

«О братья, — так сказал я, — на закат

Пришедшие дорогой многотрудной!

Тот малый срок, пока еще не спят

Земные чувства, их остаток скудный

Отдайте постиженью новизны,

Чтоб, солнцу вслед, увидеть мир безлюдный![361]

Подумайте о том, чьи вы сыны:

Вы созданы не для животной доли,

Но к доблести и к знанью рождены».

Товарищей так живо укололи

Мои слова и ринули вперед,

Что я и сам бы не сдержал их воли.

Кормой к рассвету, свой шальной полет

На крыльях весел судно устремило,

Все время влево уклоняя ход.[362]

Уже в ночи я видел все светила

Другого остья, и морская грудь

Склонившееся наше заслонила.[363]

Пять раз успел внизу луны блеснуть

И столько ж раз погаснуть свет заемный,[364]

С тех пор как мы пустились в дерзкий путь,

Когда гора[365], далекой грудой темной,

Открылась нам; от века своего

Я не видал еще такой огромной.

Сменилось плачем наше торжество:

От новых стран поднялся вихрь, с налета

Ударил в судно, повернул его

Три раза в быстрине водоворота;

Корма взметнулась на четвертый раз,

Нос канул книзу, как назначил Кто-то,[366]

И море, хлынув, поглотило нас».

Песнь двадцать седьмая

Круг восьмой — Восьмой ров (окончание)

Уже горел прямым и ровным светом

Умолкший пламень, уходя во тьму,

Отпущенный приветливым поэтом, —

Когда другой, возникший вслед ему,[367]

Невнятным гулом, рвущимся из жала,

Привлек наш взор к верховью своему.

Как сицилийский бык, взревев сначала

От возгласов того, — и поделом, —

Чье мастерство его образовало,

Ревел от голоса казнимых в нем

И, хоть он был всего лишь медь литая,

Страдающим казался существом,[368]

Так, в пламени пути не обретая,

В его наречье, в нераздельный рык,

Слова преображались, вылетая.

Когда же звук их наконец проник

Сквозь острие, придав ему дрожанье,

Которое им сообщал язык,

К нам донеслось: «К тебе мое воззванье,

О ты, что, по-ломбардски говоря,[369]

Сказал: «Иди, я утолил желанье!»

Мольбу, быть может, позднюю творя,

Молю, помедли здесь, где мы страдаем:

Смотри, я медлю пред тобой, горя!

Когда, простясь с латинским милым краем,

Ты только что достиг слепого дна,

Где я за грех содеянный терзаем,

Скажи: в Романье[370]— мир или война?

От стен Урбино[371]и до горной сени,

Вскормившей Тибр, лежит моя страна».

Я вслушивался, полон размышлений,

Когда вожатый, тронув локоть мне,

Промолвил так: «Ответь латинской тени».

Уже ответ мой был готов вполне,

И я сказал, мгновенно речь построя:

«О дух, сокрытый в этой глубине,

Твоя Романья[372]даже в дни покоя

Без войн в сердцах тиранов не жила;

Но явного сейчас не видно боя.

Равенна — все такая, как была:

Орел Поленты в ней обосновался,

До самой Червьи распластав крыла.[373]

Оплот, который долго защищался

И где французов алый холм полег,[374]

В зеленых лапах ныне оказался.[375]

Барбос Верруккьо[376]и его щенок,

С Монтаньей[377]обошедшиеся скверно,

Сверлят зубами тот же все кусок.

В твердынях над Ламоне и Сантерпо

Владычит львенок белого герба,

Друзей меняя дважды в год примерно;[378]

А та, где льется Савьо, той судьба

Между горой и долом находиться,

Живя меж волей и ярмом раба.[379]

Но кто же ты, прошу тебя открыться;

Ведь я тебе охотно отвечал, —

Пусть в мире память о тебе продлится!»

Сперва огонь немного помычал

По-своему, потом, качнув не сразу

Колючую вершину, прозвучал:

«Когда б я знал, что моему рассказу

Внимает тот, кто вновь увидит свет,

То мой огонь не дрогнул бы ни разу.

Но так как в мир от нас возврата нет

И я такого не слыхал примера,

Я, не страшась позора, дам ответ.

Я меч сменил на пояс кордильера[380]

И верил, что приемлю благодать;

И так моя исполнилась бы вера,

Когда бы в грех не ввел меня опять

Верховный пастырь[381](злой ему судьбины!);

Как это было, — я хочу сказать.

Пока я нес, в минувшие годины,

Дар материнский мяса и костей,

Обычай мой был лисий, а не львиный.

Я знал все виды потайных путей

И ведал ухищренья всякой масти;

Край света слышал звук моих затей.

Когда я понял, что достиг той части

Моей стези, где мудрый человек,

Убрав свой парус, сматывает снасти,

Все, что меня пленяло, я отсек;

И, сокрушенно исповедь содеяв, —

О горе мне! — я спасся бы навек.

Первоначальник новых фарисеев,[382]

Воюя в тех местах, где Латеран,[383]

Не против сарацин иль иудеев,

Затем что в битву шел на христиан,

Не виноватых в том, что Акра взята,

Не торговавших в землях басурман,[384]

Свой величавый сан и все, что свято,

Презрел в себе, во мне — смиренный чин

И вервь[385], тела сушившую когда-то,

И, словно прокаженный Константин,

Сильвестра из Сираттских недр призвавший,[386]

Призвал меня, решив, что я один

Уйму надменный жар, его снедавший;

Я слушал и не знал, что возразить:

Как во хмелю казался вопрошавший.

«Не бойся, — продолжал он говорить, —

Ты согрешенью будешь непричастен,

Подав совет, как Пенестрино[387]срыть.

Рай запирать и отпирать я властен;

Я два ключа недаром получил,

К которым мой предместник[388]был бесстрастен».

Меня столь важный довод оттеснил

Туда, где я молчать не смел бы доле,

И я: «Отец, когда с меня ты смыл

Мой грех, творимый по твоей же воле, —

Да будет твой посул длиннее дел,

И возликуешь на святом престоле».

В мой смертный час Франциск[389]за мной слетел,

Но некий черный херувим[390]вступился,

Сказав: «Не тронь; я им давно владел.

Пора, чтоб он к моим рабам спустился;

С тех пор как он коварный дал урок,[391]

Ему я крепко в волосы вцепился;

Не каясь, он прощенным быть не мог,

А каяться, грешить желая все же,

Нельзя: в таком сужденье есть порок».

Как содрогнулся я, великий боже,

Когда меня он ухватил, спросив:

«А ты не думал, что я логик тоже?»

Он снес меня к Миносу; тот, обвив

Хвост восемь раз вокруг спины могучей,

Его от злобы даже укусив,

Сказал: «Ввергается в огонь крадучий!»

И вот я гибну, где ты зрел меня,

И скорбно движусь в этой ризе жгучей!»

Свою докончив повесть, столб огня

Покинул нас, терзанием объятый,

Колючий рог свивая и клоня.

И дальше, гребнем, я и мой вожатый

Прошли туда, где нависает свод

Над рвом, в котором требуют расплаты

От тех, кто, разделяя, копит гнет.[392]

Песнь двадцать восьмая

Круг восьмой — Девятый ров — Зачинщики раздора

Кто мог бы, даже вольными словами,[393]

Поведать, сколько б он ни повторял,

Всю кровь и раны, виденные нами?

Любой язык наверно бы сплошал:

Объем рассудка нашего и речи,

Чтобы вместить так много, слишком мал.

Когда бы вновь сошлись, в крови увечий,

Все, кто в Пулийской роковой стране,[394]

Страдая, изнемог на поле сечи

От рук троян[395]и в длительной войне,

Перстнями заплатившей дань гордыне,

Как пишет Ливий, истинный вполне;[396]

И те, кто тщился дать отпор дружине,

Которую привел Руберт Гвискар,[397]

И те, чьи кости отрывают ныне

Близ Чеперано, где нанес удар

Обман пулийцев,[398]и кого лукавый

У Тальякоццо[399]одолел Алар;

И кто култыгу, кто разруб кровавый

Казать бы стал, — их превзойдет в сто крат

Девятый ров чудовищной расправой.

Не так дыряв, утратив дно, ушат,

Как здесь нутро у одного зияло

От самых губ дотуда, где смердят:

Копна кишок между колен свисала,

Виднелось сердце с мерзостной мошной,

Где съеденное переходит в кало.

Несчастный, взглядом встретившись со мной,

Разверз руками грудь, от крови влажен,

И молвил так: «Смотри на образ мой!

Смотри, как Магомет[400]обезображен!

Передо мной, стеня, идет Али,

Ему весь череп надвое рассажен.[401]

И все, кто здесь, и рядом, и вдали, —

Виновны были в распрях и раздорах

Среди живых, и вот их рассекли.

Там сзади дьявол, с яростью во взорах,

Калечит нас и не дает пройти,

Кладя под лезвее все тот же ворох

На повороте скорбного пути;

Затем что раны, прежде чем мы снова

К нему дойдем, успеют зарасти.

А ты, что с гребня смотришь так сурово,

Ты кто? Иль медлишь и страшишься дна,

Где мука для повинного готова?»

Вождь молвил: «Он не мертв, и не вина

Ведет его подземною тропою;

Но чтоб он мог изведать все сполна,

Мне, мертвому, назначено судьбою

Вести его сквозь Ад из круга в круг;

И это — так, как я — перед тобою».

Их больше ста остановилось вдруг,

Услышав это, и с недвижным взглядом

Дивилось мне, своих не помня мук.

«Скажи Дольчино[402], если вслед за Адом

Увидишь солнце: пусть снабдится он,

Когда не жаждет быть со мною рядом,

Припасами, чтоб снеговой заслон

Не подоспел новарцам на подмогу;

Тогда нескоро будет побежден».

Так молвил Магомет, когда он ногу

Уже приподнял, чтоб идти; потом

Ее простер и двинулся в дорогу.

Другой, с насквозь пронзенным кадыком,

Без носа, отсеченного по брови,

И одноухий, на пути своем

Остановясь при небывалом слове,

Всех прежде растворил гортань, извне

Багровую от выступавшей крови,

И молвил: «Ты, безвинный, если мне

Не лжет подобьем внешняя личина,

Тебя я знал в латинской стороне;

И ты припомни Пьер да Медичина,[403]

Там, где от стен Верчелли вьет межи

До Маркабо отрадная равнина,[404]

И так мессеру Гвидо расскажи

И Анджолелло, лучшим людям Фано,

Что, если здесь в провиденье нет лжи,

P79

Их с корабля наемники обмана

Столкнут вблизи Каттолики в бурун,

По вероломству злобного тирана.

От Кипра до Майорки, сколько лун

Ни буйствуют пираты или греки,

Черней злодейства не видал Нептун.

Обоих кривоглазый изверг некий,

Владетель мест, которых мой сосед

Хотел бы лучше не видать вовеки,[405]

К себе заманит как бы для бесед;

Но у Фокары им уже ненужны

Окажутся молитва и обет».[406]

И я на это: «Чтобы в мир наружный

Весть о тебе я подал тем, кто жив,

Скажи: чьи это очи так недужны?»

Тогда, на челюсть руку положив

Товарищу, он рот ему раздвинул,

Вскричав: «Вот он; теперь он молчалив.

Он, изгнанный, от Цезаря отринул

Сомнения, сказав: «Кто снаряжен,

Не должен ждать, чтоб час удобный минул».

О, до чего казался мне смущен,

С обрубком языка, торчащим праздно,

Столь дерзостный на речи Курион![407]

И тут другой, увечный безобразно,

Подняв остатки рук в окрестной мгле,

Так что лицо от крови стало грязно,

Вскричал: «И Моску вспомни в том числе,

Сказавшего: «Кто кончил, — дело справил».

Он злой посев принес родной земле».[408]

«И смерть твоим сокровным!» — я добавил.

Боль болью множа, он в тоске побрел

И словно здравый ум его оставил.

А я смотрел на многолюдный дол

И видел столь немыслимое дело,

Что речь о нем я вряд ли бы повел,

Когда бы так не совесть мне велела,

Подруга, ободряющая нас

В кольчугу правды облекаться смело.

Я видел, вижу словно и сейчас,

Как тело безголовое шагало

В толпе, кружащей неисчетный раз,

И срезанную голову держало

За космы, как фонарь, и голова

Взирала к нам и скорбно восклицала.

Он сам себе светил, и было два

В одном, единый в образе двойного,

Как — знает Тот, чья власть во всем права.

Остановясь у свода мостового,

Он кверху руку с головой простер,

Чтобы ко мне свое приблизить слово,

Такое вот: «Склони к мученьям взор,

Ты, что меж мертвых дышишь невозбранно!

Ты горших мук не видел до сих пор.

И если весть и обо мне желанна,

Знай: я Бертрам де Борн, тот, что в былом

Учил дурному короля Иоанна.

Я брань воздвиг меж сыном и отцом:[409]

Не так Ахитофеловым советом

Давид был ранен и Авессалом.[410]

Я связь родства расторг пред целым светом;

За это мозг мой отсечен навек

От корня своего в обрубке этом:

И я, как все, возмездья не избег».

Песнь двадцать девятая

Круг восьмой — Девятый ров (окончание) — Десятый ров — Поддельщики металлов

Вид этих толп и этого терзанья

Так упоил мои глаза, что мне

Хотелось плакать, не тая страданья.

«Зачем твой взор прикован к глубине?

Чего ты ищешь, — мне сказал Вергилий, —

Среди калек на этом скорбном дне?

Другие рвы тебя не так манили;

Знай, если душам ты подводишь счет,

Что путь их — в двадцать две окружных мили.

Уже луна у наших ног плывет;

Недолгий срок осталось нам скитаться,

И впереди тебя другое ждет».

Я отвечал: «Когда б ты мог дознаться,

Что я хотел увидеть, ты и сам

Велел бы мне, быть может, задержаться».

Так говоря в ответ его словам,

Уже я шел, а впереди вожатый,

И я добавил: «В этой яме, там,

Куда я взор стремил, тоской объятый,

Один мой родич[411]должен искупать

Свою вину, платя столь тяжкой платой».

И вождь: «Раздумий на него не трать;

Что ты его не встретил, — нет потери,

И не о нем ты должен помышлять.

Я видел с моста: гневен в высшей мере,

Он на тебя указывал перстом;

Его, я слышал, кто-то назвал Джери.

Ты в это время думал о другом,

Готфорского приметив властелина,[412]

И не видал; а он ушел потом».

И я: «Мой вождь, насильная кончина,

Которой не отмстили за него

Те, кто понес бесчестье, — вот причина

Его негодованья; оттого

Он и ушел, со мною нелюдимый;

И мне тем больше стало жаль его».

Так говоря, на новый свод взошли мы,

Над следующим рвом, и, будь светлей,

Нам были бы до самой глуби зримы

Последняя обитель Злых Щелей[413]

И вся ее бесчисленная братья;

Когда мы стали, в вышине, над ней,

В меня вонзились вопли и проклятья,

Как стрелы, заостренные тоской;

От боли уши должен был зажать я.

Какой бы стон был, если б в летний зной

Собрать гуртом больницы Вальдикьяны,

Мареммы и Сардиньи[414]и в одной

Сгрудить дыре, — так этот ров поганый

Вопил внизу, и смрад над ним стоял,