Я продолжал бы, да того гляди —

Он мне крюком всю спину измочалит».

Начальник, увидав, что впереди

Стал Забияка, изготовясь к бою,

Сказал: «Ты, злая птица, отойди!»

«Угодно вам увидеть пред собою, —

Так оробевший речь повел опять, —

Тосканцев и ломбардцев, — я устрою.

Но Загребалам дальше нужно стать,

Чтоб нашим знать, что их никто не ранит;

А я, один тут сидя, вам достать

Хоть семерых берусь; их сразу взманит,

Чуть свистну, — как у нас заведено,

Лишь только кто-нибудь наружу глянет».

Собака вскинул морду и, чудно

Мотая головой, сказал: «Вот штуку

Ловкач затеял, чтоб нырнуть на дно!»

И тот, набивший на коварствах руку,

Ему ответил: «Подлинно ловкач,

Когда своим же отягчаю муку!»

Тут Косокрыл, который был горяч,

Сказал, не в лад другим: «Скакнешь в пучину, —

Тебе вдогонку я пущусь не вскачь,

А просто крылья над смолой раскину.

Мы спустимся с бугра и станем там;

Посмотрим, нашу ль проведешь дружину!»

Внемли, читатель, новым чудесам:

В ту сторону все повернули шеи,

И первым тот, кто больше был упрям.[293]

Наваррец выбрал время, половчее

Уперся в землю пятками и вмиг

Сигнул и ускользнул от их затеи.

И тотчас в каждом горький стыд возник;

Всех больше злился главный заправило;[294]

Он прыгнул, крикнув: «Я тебя настиг!»

Но понапрасну: крыльям трудно было

Поспеть за страхом; тот ко дну пошел,

И, вскинув грудь, бес кверху взмыл уныло.

Так селезень ныряет наукол,

Чтобы в воде от сокола укрыться,

А тот летит обратно, хмур и зол.

Старик, все так же продолжая злиться,

Летел вослед, желая всей душой,

Чтоб плут исчез и повод был схватиться.

Едва мздоимец скрылся с головой,

Он на собрата тотчас двинул ногти,

И дьяволы сцепились над смолой.

Но тот не хуже, чтоб нацелить когти,

Был ястреб-перемыт, и их тела

Вмиг очутились в раскаленном дегте.

Их сразу жгучесть пекла разняла;

Но вызволиться было невозможно,

Настолько прочно влипли их крыла.

Тут Борода, как все, томясь тревожно,

Велел, чтоб четверо, забрав багры,

Перелетели ров; все безотложно

И там и тут спустились на бугры;

Они к увязшим протянули крючья,

А те уже спеклись внутри коры;

И мы ушли в разгар их злополучья.

Песнь двадцать третья

Круг восьмой — Пятый ров (окончание) — Шестой ров — Лицемеры

Безмолвны, одиноки и без свиты,

Мы шли путем, неведомым для нас,

Друг другу вслед, как братья минориты.[295]

Недавний бой припомянув не раз,

Я баснь Эзопа вспомнил поневоле,

Про мышь и про лягушку старый сказ.[296]

«Сейчас» и «тотчас» сходствуют не боле,

Чем тот и этот случай, если им

Уделено вниманье в равной доле.

И так как мысль дает исток другим,

Одно другим сменилось размышленье,

И страх мой стал вдвойне неодолим.

Я думал так: «Им это посрамленье

Пришло от нас; столь тяжкий претерпев

Ущерб и срам, они затеют мщенье.

Когда на злобный нрав накручен гнев,

Они на нас жесточе ополчатся,

Чем пес на зайца разверзает зев».

Я чуял — волосы на мне дыбятся

От жути, и, остановясь, затих;

Потом сказал: «Они за нами мчатся;

Учитель, спрячь скорее нас двоих;

Мне страшно Загребал; они предстали

Во мне так ясно, что я слышу их».

«Будь я стеклом свинцовым,[297]я б едва ли, —

Сказал он, — отразил твой внешний лик

Быстрей, чем восприял твои печали.

Твой помысел в мои помысел проник,

Ему лицом и поступью подобный,

И я их свел к решенью в тот же миг.

И если справа склон горы удобный,

Чтоб нам спуститься в следующий ров,

То нас они настигнуть не способны».

Он не успел домолвить этих слов,

Как я увидел: быстры и крылаты,

Они уж близко и спешат на лов.

В единый миг меня схватил вожатый,

Как мать, на шум проснувшись вдруг и дом

Увидя буйным пламенем объятый,

Хватает сына и бежит бегом,

Рубашки не накинув, помышляя

Не о себе, а лишь о нем одном, —

И тотчас вниз с обрывистого края

Скользнул спиной на каменистый скат,

Которым щель окаймлена шестая.

Так быстро воды стоком не спешат

Вращать у дольной мельницы колеса,

Когда струя уже вблизи лопат,

Как мой учитель, с высоты утеса,

Как сына, не как друга, на руках

Меня держа, стремился вдоль откоса.

Чуть он коснулся дна, те впопыхах

Уже достигли выступа стремнины

Как раз над нами; но прошел и страх, —

Затем что стражу пятой котловины

Им промысел высокий отдает,

Но прочь ступить не властен ни единый.

Внизу скалы повапленный народ[298]

Кружил неспешным шагом, без надежды,

В слезах, устало двигаясь вперед.

Все — в мантиях, и затеняет вежды

Глубокий куколь, низок и давящ;

Так шьют клунийским инокам[299]одежды.

Снаружи позолочен и слепящ,

Внутри так грузен их убор свинцовый,

Что был соломой Федериков плащ.[300]

О вековечно тяжкие покровы!

Мы вновь свернули влево, как они,

В их плач печальный вслушаться готовы.

Но те, устав под бременем брони,

Брели так тихо, что с другим соседом

Ровнял нас каждый новый сдвиг ступни.

И я вождю: «Найди, быть может ведом

Делами или именем иной;

Взгляни, шагая, на идущих следом».

Один, признав тосканский говор мой,

За нами крикнул: «Придержите ноги,

Вы, что спешите так под этой тьмой!

Ты можешь у меня спросить подмоги».

Вождь, обернувшись, молвил: «Здесь побудь;

Потом с ним в ногу двинься вдоль дороги».

По лицам двух я видел, что их грудь

Исполнена стремления живого;

Но им мешали груз и тесный путь.

Приблизясь и не говоря ни слова,

Они смотрели долго, взгляд скосив;

Потом спросили так один другого:

«Он, судя по работе горла, жив;

А если оба мертвы, как же это

Они блуждают, столу[301]совлачив?»

И мне: «Тосканец, здесь, среди совета

Унылых лицемеров, на вопрос,

Кто ты такой, не презирай ответа».

Я молвил: «Я родился и возрос

В великом городе на ясном Арно,

И это тело я и прежде нес.

А кто же вы, чью муку столь коварно

Изобличает этот слезный град?

И чем вы так казнимы лучезарно?»

Один ответил: «Желтый наш наряд

Навис на нас таким свинцовым сводом,

Что под напором гирь весы скрипят.

Мы гауденты[302], из Болоньи родом,

Я — Каталано, Лодеринго — он;

Мы были призваны твоим народом,

Как одиноких брали испокон,

Чтоб мир хранить; как он хранился нами,

Вокруг Гардинго видно с тех времен».[303]

Я начал: «Братья, вашими делами…» —

Но смолк; мой глаз внезапно увидал

Распятого в пыли тремя колами.

Он, увидав меня, затрепетал,

Сквозь бороду бросая вздох стесненный.

Брат Каталан на это мне сказал:

«Тот, на кого ты смотришь, здесь пронзенный,

Когда-то речи фарисеям[304]вел,

Что может всех спасти один казненный.[305]

Он брошен поперек тропы и гол,

Как видишь сам, и чувствует все время,

Насколько каждый, кто идет, тяжел.

И тесть его[306]здесь терпит то же бремя,

И весь собор,[307]оставивший в удел

Еврейскому народу злое семя».

И видел я, как чудно поглядел

Вергилий на того, кто так ничтожно,

В изгнанье вечном, распятый, коснел.

Потом он молвил брату: «Если можно,

То не укажете ли нам пути

Отсюда вправо, чтобы бестревожно

Из здешних мест мы с ним могли уйти

И черных ангелов не понуждая

Нас из ложбины этой унести».

И брат: «Тут есть вблизи гряда большая;

Она идет от круговой стены,

Все яростные рвы пересекая,

Но рухнула над этим; вы должны

Подняться по обвалу; склон обрыва

И дно лощины сплошь завалены».

Вождь голову понурил молчаливо.

«Тот, кто крюком, — сказал он наконец, —

Хватает грешных, говорил нам лживо».

«Я не один в Болонье образец

Слыхал того, как бес ко злу привержен, —

Промолвил брат. — Он всякой лжи отец».

Затем мой вождь пошел, слегка рассержен,

Широкой поступью и хмуря лоб;

И я от тех, кто бременем удержан,

Направился по следу милых стоп.

Песнь двадцать четвертая

Круг восьмой — Седьмой ров — Воры

Покуда год не вышел из малюток

И солнцу кудри греет Водолей[308],

А ночь все ближе к половине суток

И чертит иней посреди полей

Подобье своего седого брата,[309]

Хоть каждый раз его перо хилей, —

Крестьянин, чья кормушка небогата,

Встает и видит — побелел весь луг,

И бьет себя пониже перехвата;

Уходит в дом, ворчит, снует вокруг,

Не зная, бедный, что тут делать надо;

А выйдет вновь — и ободрится вдруг,

Увидев мир сменившим цвет наряда

В короткий миг; берет свой посошок

И гонит вон пастись овечье стадо.

Так вождь причиной был моих тревог,

Когда казался смутен и несветел,

И так же сразу боль мою отвлек:

Как только он упавший мост приметил,

Он бросил мне все тот же ясный взгляд,

Что у подножья горного[310]я встретил.

Он оглядел загроможденный скат,

Подумал и, кладя конец заботам,

Раскрыв объятья, взял меня в обхват.

И словно тот, кто трудится с расчетом,

Как бы все время глядя пред собой,

Так он, подняв меня единым взметом

На камень, намечал уже другой

И говорил: «Теперь вот тот потрогай,

Таков ли он, чтоб твердо стать ногой».

В плаще[311]бы не пройти такой дорогой;

Едва и мы, с утеса на утес,

Ползли наверх, он — легкий, я — с подмогой.

И если бы не то, что наш откос

Был ниже прежнего, — как мой вожатый,

Не знаю, я бы вряд ли перенес.

Но так как область Злых Щелей покатый

К срединному жерлу дает наклон,

То стены, меж которых рвы зажаты,

По высоте не равны с двух сторон.

Мы наконец взошли на верх обвала,

Где самый крайний камень прислонен.

Мне так дыханья в легких не хватало,

Что дальше я не в силах был идти;

Едва взойдя, я тут же сел устало.

«Теперь ты леность должен отмести, —

Сказал учитель. — Лежа под периной

Да сидя в мягком, славы не найти.

Кто без нее готов быть взят кончиной,

Такой же в мире оставляет след,

Как в ветре дым и пена над пучиной.

Встань! Победи томленье, нет побед,

Запретных духу, если он не вянет,

Как эта плоть, которой он одет!

Еще длиннее лестница предстанет;[312]

Уйти от них — не в этом твой удел;[313]

И если слышишь, пусть душа воспрянет».

Тогда я встал; я показать хотел,

Что я дышу свободней, чем на деле,

И молвил так: «Идем, я бодр и смел!»

Мы гребнем взяли путь; еще тяжеле,

Обрывистый, крутой, в обломках скал,

Он был, чем тот, каким мы шли доселе.

Чтоб скрыть усталость, я не умолкал;

Вдруг голос из расселины раздался,

Который даже не как речь звучал.

Слов я понять не мог, хотя взобрался

На горб моста, изогнутого там;

Но говоривший как бы удалялся.

Я наклонился, но живым глазам

Достигнуть дна мешала тьма густая;

И я: «Учитель, сделай так, чтоб нам

Сойти на вал, и станем возле края;

Я слушаю, но смысла не пойму,

И ничего не вижу, взор склоняя».

И он: «Мой отклик слову твоему —

Свершить; когда желанье справедливо,

То надо молча следовать ему».

Мы с моста вниз сошли неторопливо,

Где он с восьмым смыкается кольцом,

И тут весь ров открылся мне с обрыва.

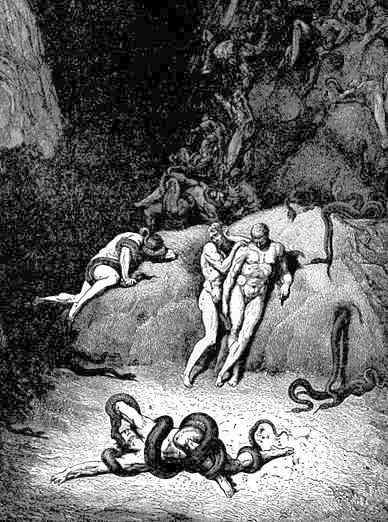

И я внутри увидел страшный ком

Змей, и так много разных было видно,

Что стынет кровь, чуть вспомяну о нем.

Ливийской степи было бы завидно:

Пусть кенхр, и амфисбена, и фарей

Плодятся в ней, и якул, и ехидна, —

Там нет ни стольких гадов, ни лютей,[314]

Хотя бы все владенья эфиопа

И берег Чермных вод прибавить к ней.

Средь этого чудовищного скопа

Нагой народ,[315]мечась, ни уголка

Не ждал, чтоб скрыться, ни гелиотропа[316].

Скрутив им руки за спиной, бока

Хвостом и головой пронзали змеи,

Чтоб спереди связать концы клубка.

Вдруг к одному, — он был нам всех виднее, —

Метнулся змей и впился, как копье,

В то место, где сращенье плеч и шеи.

Быстрей, чем I начертишь или О,

Он[317]вспыхнул, и сгорел, и в пепел свился,

И тело, рухнув, утерял свое.

Когда он так упал и развалился,

Прах вновь сомкнулся воедино сам

И в прежнее обличье возвратился.

Так ведомо великим мудрецам,

Что гибнет Феникс, чтоб восстать, как новый,

Когда подходит к пятистам годам.

Не травы — корм его, не сок плодовый,

Но ладанные слезы и амом,

А нард и мирра — смертные покровы.[318]

Как тот, кто падает, к земле влеком,

Он сам не знает — демонскою силой

Иль запруженьем, властным над умом,

И, встав, кругом обводит взгляд застылый,

Еще в себя от муки не придя,

И вздох, взирая, издает унылый, —

Таков был грешник, вставший погодя.[319]

О божья мощь, сколь праведный ты мститель,

Когда вот так сражаешь, не щадя!

Кто он такой, его спросил учитель.

И тот: «Я из Тосканы в этот лог

Недавно сверзился. Я был любитель

Жить по-скотски, а по-людски не мог,

Да мулом был и впрямь; я — Ванни Фуччи,[320]

Зверь[321], из Пистойи, лучшей из берлог».

И я вождю: «Пусть подождет у кручи;

Спроси, за что он спихнут в этот ров;

Ведь он же был кровавый и кипучий».[322]

Тот, услыхав и отвечать готов,

Свое лицо и дух ко мне направил

И от дурного срама стал багров.

«Гораздо мне больнее, — он добавил, —

Что ты меня в такой беде застал,

Чем было в миг, когда я жизнь оставил.

Я исполняю то, что ты желал:

Я так глубоко брошен в яму эту

За то, что утварь в ризнице украл.

Тогда другой был привлечен к ответу.

Но чтобы ты свиданию со мной

Не радовался, если выйдешь к свету,

То слушай весть и шире слух открой:

Сперва в Пистойе сила Черных сгинет,[323]

Потом Фьоренца обновит свой строй.[324]

Марс от долины Магры пар надвинет,

Повитый мглою облачных пелен,

И на поля Пиценские низринет,

И будет бой жесток и разъярен;

Но он туман размечет своевольно,

И каждый Белый будет сокрушен.[325]

Я так сказал, чтоб ты терзался больно!»[326]

Песнь двадцать пятая

Круг восьмой — Седьмой ров (окончание)

По окончаньи речи, вскинув руки

И выпятив два кукиша, злодей

Воскликнул так: «На, боже, обе штуки!»

С тех самых пор и стал я другом змей:

Одна из них ему гортань обвила,

Как будто говоря: «Молчи, не смей!»,

Другая — руки, и кругом скрутила,

Так туго затянув клубок узла,

Что всякая из них исчезла сила.

Сгори, Пистойя, истребись дотла!

Такой, как ты, существовать не надо!

Ты свой же корень в скверне превзошла![327]

Мне ни в одном из темных кругов Ада

Строптивей богу дух не представал,

Ни тот, кто в Фивах пал с вершины града.[328]

Он, не сказав ни слова, побежал;

И видел я, как следом осерчало

Скакал кентавр, крича: «Где, где бахвал?»

Так много змей в Маремме[329]не бывало,

Сколькими круп его был оплетен

Дотуда, где наш облик[330]брал начало.

А над затылком нависал дракон,

Ему налегший на плечи, крылатый,

Которым каждый встречный опален.

«Ты видишь Кака, — мне сказал вожатый. —

Немало крови от него лилось,

Где Авентин вознес крутые скаты.

Он с братьями теперь шагает врозь[331]

За то, что обобрал не без оглядки

Большое стадо, что вблизи паслось.

Но не дал Геркулес ему повадки

И палицей отстукал до ста раз,

Хоть тот был мертв на первом же десятке».[332]

Пока о проскакавшем шел рассказ,

Три духа[333]собрались внизу; едва ли

Заметил бы их кто-нибудь из нас,

Вождь или я, но снизу закричали:

«Вы кто?» Тогда наш разговор затих,

И мы пришедших молча озирали.

Я их не знал; но тут один из них

Спросил, и я по этому вопросу

Догадываться мог об остальных:

«А что же Чанфа не пришел к утесу?»

И я, чтоб вождь прислушался к нему,

От подбородка палец поднял к носу.

Не диво, если слову моему,

Читатель, ты поверишь неохотно:

Мне, видевшему, чудно самому.

Едва я оглянул их мимолетно,

Взметнулся шестиногий змей,[334]внаскок

Облапил одного и стиснул плотно.

Зажав ему бока меж средних ног,

Передними он в плечи уцепился

И вгрызся духу в каждую из щек;

А задними за ляжки ухватился

И между них ему просунул хвост,

Который кверху вдоль спины извился.

Плющ, дереву опутав мощный рост,

Не так его глушит, как зверь висячий

Чужое тело обмотал взахлест.

И оба слиплись, точно воск горячий,

И смешиваться начал цвет их тел,

Окрашенных теперь уже иначе,

Как если бы бумажный лист горел

И бурый цвет распространялся в зное,

Еще не черен и уже не бел.

«Увы, Аньель, да что с тобой такое? —

Кричали, глядя, остальные два. —

Смотри, уже ты ни один, ни двое».

Меж тем единой стала голова,

И смесь двух лиц явилась перед нами,

Где прежние мерещились едва.

Четыре отрасли[335]— двумя руками,

А бедра, ноги, и живот, и грудь

Невиданными сделались частями.

Все бывшее в одну смесилось муть;

И жуткий образ медленной походкой,

Ничто и двое, продолжал свой путь.

Как ящерица под широкой плеткой

Палящих дней, меняя тын, мелькнет

Через дорогу молнией короткой,

Так, двум другим кидаясь на живот,

Мелькнул змееныш лютый,[336]желто-черный,

Как шарик перца; и туда, где плод

Еще в утробе влагой жизнетворной

Питается, ужалил одного;[337]

Потом скользнул к его ногам, проворный.

Пронзенный не промолвил ничего

И лишь зевнул, как бы от сна совея

Иль словно лихорадило его.

Змей смотрит на него, а он — на змея;

Тот — язвой, этот — ртом пускают дым,

И дым смыкает гада и злодея.

Лукан да смолкнет там, где назван им

Злосчастливый Сабелл или Насидий,

И да внимает замыслам моим.[338]

Пусть Кадма с Аретузой пел Овидий

И этого — змеей, а ту — ручьем

Измыслил обратить, — я не в обиде:[339]

Два естества, вот так, к лицу лицом,

Друг в друга он не претворял телесно,

Заставив их меняться веществом.

У этих превращенье шло совместно:

Змееныш хвост, как вилку, расколол,

А раненый стопы содвинул тесно.

Он голени и бедра плотно свел,

И, самый след сращенья уничтожа,

Они сомкнулись в нераздельный ствол.

У змея вилка делалась похожа

На гибнущее там, и здесь мягка,

А там корява становилась кожа.

Суставы рук вошли до кулака

Под мышки, между тем как удлинялись

Коротенькие лапки у зверька.

Две задние конечности смотались

В тот член, который человек таит,

А у бедняги два образовались.

Покамест дымом каждый был повит

И новым цветом начал облекаться,

Тут — облысев, там — волосом покрыт, —

Один успел упасть, другой — подняться,

Но луч бесчестных глаз был так же прям,

И в нем их морды начали меняться.

Стоявший растянул лицо к вискам,

И то, что лишнего туда наплыло,

Пошло от щек на вещество ушам.

А то, что не сползло назад, застыло

Комком, откуда ноздри отросли

И вздулись губы, сколько надо было.

Лежавший рыло вытянул в пыли,

А уши, убывая еле зримо,

Как рожки у улитки, внутрь ушли.

Язык, когда-то росший неделимо

И бойкий, треснул надвое, а тот,

Двойной, стянулся, — и не стало дыма.

Душа в обличье гадины ползет