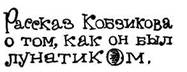

– Откуда она взялась, эта болезнь, не знаю. Может, заразил кто. В общем обнаружил я ее еще на третьем курсе. Выпили мы один раз бутылочку с приятелем, бутербродиками закусили, культурненько этак, по-хорошему. Проводил я его, потом лег спать. Просыпаюсь от холода. Стою я в майке и трусах (дело зимой было) на крыше общежития и держусь за печную трубу. Ветер воет, звезды мерцают, псы от стужи за рекой вопят… Жутко мне стало, начал пробираться к чердачному окну – глядь, вся крыша босыми ногами истоптана, а некоторые аж по самому краю… Да… А дом, учти, шестиэтажный. Оборвалось у меня сердце. Ну, думаю, Ваца, пропал ты вконец. Лунатик! Пить вроде бросать надо, а разве удержишься? То экзамен сдал, то стипендию получил, то дружок хороший пришел. Сделал себе ремни специальные к кровати привязываться: как упаду на койку – они сами меня запутывают…

Да… А один раз не сработала эта самая штука: больно сильно мы выпили. Просыпаюсь на крыше дома научных сотрудников (уж как я туда попал – черт его знает, от нашего общежития метров пятьсот, если идти напрямик, по крышам). Светло еще было. Народищу внизу собралось – пропасть. Стоят, дураки, на меня глазеют. В том числе наш декан. А я – в одних трусах, кирпичи от трубы отковыриваю и кидаю вниз… Как увидел я это, рухнул с ног и покатился. Спасибо, желоб задержал. Дальше – дело известное. Сняли со стипендии, выгнали из общежития, стали исключать из комсомола.

«Ребята, – говорю я на комитете, – горкома побойтесь! Кто же человека за то, что он лунатик, из комсомола гонит?»

«У тебя не первый случай», – отвечают.

«У какого лунатика, – спрашиваю, – дело одним разом обходилось?»

В дискуссию со мной вступать не стали. Завели персоналку и направили в горком.

Вхожу. Длинный зеленый стол. Сидят молодые ребята, хмурые, как утопленники. На меня косятся. Можно подумать, что и не выпивали сами никогда. Во главе стола – секретарь. Глянул я и обомлел. Сидит из какого-нибудь там восьмого «А». Глазки голубенькие, носик малюсенький, щечки яблочками, в волосах розовый бантик, на шейке родинка. Возле – букетик сирени и конфетка «Чио-Чио-Сан». Платье кисейное, беленькое… Уважительно с ней здороваюсь и все такое прочее. Улыбается в ответ, на стул кивает. Прямо пионерлагерь, а не бюро горкома.

«Рассказывайте, Кобзиков, как было дело. Только честно. Я люблю честность».

А я тоже люблю. Рассказал все тютелька в тютельку. Слышу, по ребятам смешок загулял. «Вот трепач!» – шепчутся. Раз смех – значит, дело не так уж плохо. Один высказался, другой. В гипноз, конечно, не верят. «Влепить ему строгача за пьянку и моральное разложение», – предлагают. «Пронесло», – думаю.

Вдруг эта кисочка с родинкой стучит карандашиком по графинчику и говорит примерно следующее: «Ай-ай-ай, товарищи, а еще члены бюро! Как же вы можете не верить человеку?» И закатила получасовую речь о честности, долге, доверии – в общем весь моральный кодекс популярно изложила. А в заключение говорит: «Я верю товарищу Кобзикову. Раз он говорит, что он лунатик, значит так это и есть. Предлагаю не накладывать на него никакого взыскания, а помочь человеку вылечиться».

Я прямо возликовал. Вот это секретарь, думаю. Дурак я, три года в своем комитете шишки собирал! Надо было сразу сюда. Стою, улыбаюсь… Да… А она пальчиком телефончик – круть! «Иван Иванович, – говорит, – вы лунатиками по-прежнему интересуетесь? Да? А то вот тут у меня один сидит. Да, да, очень интересный случай. С отклонениями… Пожалуйста, пожалуйста! Не сомневаюсь, что вылечите. Сейчас я вам его пришлю».

Похолодел я тут весь. Понял, в какую ловушку это дите меня заманило. Вот тебе и святая простота!

Но отступать уже поздно. На следующий день иду к этому Ивану Ивановичу. А там у него лунатиков – целая группа. Развесили губы, слушают, что им седенький старикашка заправляет. Обосновал научно лунатизм, стал пичкать какой-то дрянью. Я глотаю, как все.

Потом наступила ночь. Притворился я спящим, а сам гляжу в оба: что будут настоящие лунатики делать – себе бы не прозевать! Как пробило двенадцать, так и полезли лунатики на крышу. Я – за ними. Бедлам! Крыша дрожит, коты в стороны шарахаются. Старикашка тут же, среди нас, крутится, наблюдает, что-то в блокнот строчит, фонариком посвечивает.

Чувствую, все время поглядывает на меня и хмыкает. Недоволен, значит, старый черт, что я далеко от края крыши держусь. И все плечиком, плечиком, значит, притирает меня, притирает, а у меня и так уже колени мелкой рябью. Поседел даже. Ей-богу, не вру! На следующий день три седых волоса выдернул! Поседеешь: дом – пять этажей!

Одну крышу облазили – взялись за другую. К утру четыре штуки дали. А план на нормального здорового лунатика – одна. Да… А старикашка все равно мною недоволен. Может, думал, что сачкую или еще что… В общем на третий день не вынес я такой жизни, дал стрекача.

Ты и сейчас лунатик? – с беспокойством спросил я.

Кой черт! Моментально как рукой сняло; шутишь, что ли, четыре крыши! Да я теперь как гляну на крышу, так скулы сводит. Противная это штука, все равно что керосина нахлебаться. Вот так… А вы, паршивые морды, меня продали. Может, конечно, и так сойдет… Я ее на улице постарался убедить, что вы самые известные брехуны в институте. А то может знаешь как раскрутить!..

В дверь опять постучали. Кобзиков метнулся за шкаф. Но и на этот раз дочь министра не пришла. Это был посыльный из института. Нас вызывал Кретов,

* * *

…В институтском парке было сыро и прохладно. В кустах, громко пища, возились птицы. Около бассейна мальчишки играли в войну. Они гонялись друг за другом верхом на хворостинках, оставляя по дорожкам глубокие борозды, и деловито сражались палками. Мальчишки были счастливы, хотя и не подозревали об этом. Зловещая тень интегрального уравнения еще не простерла над ними своих крыльев. Я набрал букетик жасмина и подал его Тине:

– Это тебе от Кима.

– Спасибо, Кимочка.

– Пожалуйста, – буркнул мой друг. Он был погружен в свои мысли и даже не понял, за что его благодарят.

Кретова мы застали за починкой водопровода в лаборатории. С гаечным ключом в руках Дмитрий Алексеевич стоял на двух табуретках и, пыхтя, завинчивал какую-то гайку. Табуретки держал слесарь.

– Привет, ребята.

Кретов легко спрыгнул на пол, отряхнул брюки. Слесарь сейчас больше походил на заведующего кафедрой, чем он сам.

– Как дела?

– Помаленьку, – сдержанно сказал Ким. – Вчера три килограмма высеяли.

– Это все хорошо, ребята. Только над вашей головой тучи сгущаются. Было у нас вчера совещание руководителей дипломных проектов. И вот мой отчет не понравился Науму Захаровичу. Сказал, что мыв бирюльки играемся. Повышение скорости сеялки на десять километров в час – это, мол, несущественно. Дескать, не изобретение и не нужно колхозному делу.

Ляксеич неожиданно подмигнул:

– Селу, конечно, нужны самоходные кабинеты. В общем так, ребята. Он вас требует к себе. Наверно, будет агитировать заняться перегонкой воды на бензин. Топайте, не робьте. Потом забегите, расскажете.

Перед дверью кабинета декана факультета механизации сельского хозяйства мы остановились. Дверь была ослепительно белая, с массивной золоченой ручкой и табличкой хирургической чистоты: «Декан факультета механизации сельского хозяйства, кандидат сельскохозяйственных наук Наум Захарович Глыбка».

Ни один декан не имел у нас собственного кабинета, а Наум Захарович имел. Даже проректоры, чтобы взять папиросы в буфете, становились в очередь, а Науму Захаровичу папиросы давали так. Ибо велик и могуч был наш декан.

– Открывай! – сказал Ким.

Белые двери с золочеными ручками почему-то всегда внушают мне благоговейный трепет.

– Открывай сам, – ответил я Киму.

Капитан заупрямился:

– Почему я все должен делать первым?

Оказывается, эта дверь действовала и на неустрашимого капитана.

– Эх, вы! – презрительно сказала Тина и дернула на себя золоченую ручку.

Даже в ресторане первого класса «Дон» я не видел такого великолепия, какое было в кабинете Глыбки. Алый диван, пальмы в кадках. Паркет натерт до коричневого свечения. Тина первая бесстрашно вступила в холодный огонь.

– Вы нас звали, Наум Захарович?

Мы с Кимом топтались сзади, как аисты, поднимая и опуская ноги, пытаясь установить, оставляют ли наши грешные ноги следы на этом нереальном полу.

– Звал! Да! Звал! – Голос был такой густой и низкий, что у меня защекотало в ушах.

Самого Наума Захаровича мы не видели. Его закрывала почти метровая статуэтка девушки с корзиной на плече. В корзине был настоящий жасмин, а на пьедестале – «Нашему дорогому лауреату от коллег по сельхознауке».

Из-за цветов высунулась бледная, тонкая, с рыжими веснушками рука и отодвинула девушку на край стола. Наум Захарович предстал перед нами.

Узкое худое лицо, лысый череп, плоский широкий нос и огромные пылающие глаза. В институте мало кто выдерживал взгляд декана факультета механизации. Казалось, его глаза жили своей особой жизнью, отличной от тела. Они набрасывались на человека, начинали выкручивать ему руки, воротить набок голову, что-то в нем переставлять, передвигать, усовершенствовать, механизировать, автоматизировать. Несовершенство человеческого организма, видно, страшно их возбуждало. Не могу сказать точно, но, по-моему, то же самое испытывали и предметы, когда Н. 3. Глыбка на них смотрел.

В институте его звали Маленьким Ломоносовым.

– Ага, – сказал декан, пристально глядя на мою руку. – Вы изобретатели скоростной сеялки?

Я поспешно спрятал руку за спину. Мне вдруг стало стыдно, что на ней всего пять пальцев, а не шесть или семь.

– Ну, какие мы изобретатели…

Декан отвернулся и стал смотреть в окно. Так прошло с полчаса. Ноги у меня затекли, так как стоять на коричневом льду неподвижно было тяжело; мои подошвы неожиданно разъехались, и я плюхнулся на диван. Тина хихикнула.

Глыбка, наконец, повернулся к нам. Взгляд у него был отсутствующий.

– Сачкуем? – спросил он скучным голосом. – Устраняемся от трудностей? Клопов давим? Мух ловим? Сельхозпрогресс на самотек пускаем? Честь института оплевываем? Народными тыщами на ветер сорим?

Мы молчали.

– Очки втираем? – продолжал Наум Захарович так же без всякого выражения, только глаза его пылали. – Кому пытаетесь втереть? Мне? Черта с два вам это удастся. Ишь какие умные – взяли типовую сеялку, поставили на ней две шестеренки и пытаетесь защищать диплом. Не выйдет.

– Но Кретов сказал…

– Кретов, Кретов, – вздохнул Глыбка и опять стал смотреть в окно. – Что он смыслит в сельском хозяйстве?

– Но ведь двадцать километров! – пытался настаивать Ким. – Это значительно больше, чем восемь – скорость посевного агрегата сейчас…

Глыбка резко обернулся.

– Ну и что? Кого это удивит? Что перевернет? Кого разоблачит, что развенчает? А? Я вас спрашиваю! Настоящий ученый не должен копаться в мелочах. Пусть это делают ремесленники. Настоящий ученый должен переворачивать, низвергать, будоражить! Только тогда он двинет вперед прогресс! Вот если бы вы мне сказали, что сможете сеять со скоростью триста, пятьсот километров, – это да!

– Тогда это будет не сеялка, а самолет, – сказал я.

Потом я много раз ругал себя за эту фразу. Мне не надо было ее говорить. Может, тогда все пошло бы по-иному, вся моя жизнь…

Глаза Наума Захаровича вспыхнули так, что в них больно стало смотреть. Даже гипсовая девушка испугалась и выронила из корзины цветок. Глыбка схватил его, быстро повыдергал лепестки, поднес к глазам и бросил.

– Летающая сеялка, – пробормотал он, – да… по бокам крылья…

Декан заметался по комнате, сокрушая все на своем пути. Развевающаяся пола его пиджака зацепила скульптуру, и девушка с корзиной упала на пол. Но Глыбка этого даже не заметил.

– Летающий культиватор… – говорил он все громче и громче. – Летающий плуг!.. Мы перевернем сельхознауку! Мы создадим эскадрильи сельхозмашин! – Декан уже вдохновенно кричал: – Эскадрилья культиваторов! Пахота на бреющем полете! А? Звучит? Завтра же приступим! Нет, зачем завтра? Сейчас! Где Кретов?

Наум Захарович бросился к телефону. Руки его дрожали, и уши, длинные, как у тушканчика, подергивались.

– Надо бы сначала сеялку закончить, – робко подал голос Ким. – А то к защите не успеем.

– К черту вашу сеялку! Немедленно приступайте к проектированию летающих сельхозмашин! Начнем с летающей бороны – и диплом я вам гарантирую. Алло! Алло! Кретов? Косаревский? Косаревский, срочно найдите Кретова! Поняли? И ко мне! Оба! А вы чего стоите? Марш за ватманом и карандашами!

Декан стал теснить нас грудью. Взъерошенный, возбужденный, он напоминал рассерженного воробья.

Ошеломленные, мы поплелись к Дмитрию Алексеевичу. Институт уже лихорадило. Трещали звонки. Бежали курьеры. Косаревский тащил куда-то кусок пропеллера.

– Я так и думал, что он из вашей сеялки мыльный пузырь сделает, – сказал завкафедрой. – Что же нам предпринять? Бросать работу никак нельзя. Эх, нам бы дня на три трактор, и сеялка вчерне готова! Тогда можно было бы и наступать.

– Может, к ректору сходим? – подал мысль Ким.

– К ректору, конечно, сходить можно, да Глыбка наверняка успел позвонить ему и затуманить мозги. У него это здорово получается. Ну ладно, хлопцы и девчата, идите домой, отдыхайте. А завтра мы чего-нибудь придумаем.