Но это так, лирическое отступление, вернёмся к загадке преобразования животного homo в существо, захватившее целую планету, и к многочисленным попыткам её разгадать.

Надо заметить, что даже сама теория Дарвина в этом случае выглядит несколько комично.

Говорить о «естественном отборе» в вопросе зарождения, развития и существования интеллекта как-то странно, так как в данном случае критерием отбора будет служить именно интеллект как доминирующее и определяющее качество.

За всё время (поддающееся оценке) родилось и умерло примерно 24 миллиарда человек (по авторитетной оценке английского математика Грема Татерсолла)31.

Из этих 24 миллиардов людей лишь 3-4 тысячи обладали реально выдающимся интеллектом, чему мы имеем подтверждения в науках, искусствах и ремеслах. И только они могли бы выжить в сложной и жестокой внутривидовой борьбе и иметь потомков.

Непонятно (если применять теорию механизма естественного отбора по признаку «интеллектуальности»), откуда сегодня взялись все остальные люди?

Если бы только совершенный (или преобладающий и прогрессирующий из поколения в поколение) интеллект был бы мерилом выживаемости и давал бы эволюционный мандат на продолжение рода, то на Земле жило бы ничтожно малое количество людей, а всех прочих смололи бы жернова естественного отбора.

Также будет очень трудно ответить на вопрос, а чем, собственно, эти два миллиона лет занимались воспеваемые «гены», в частности, ответственные за склонность к интеллектуальной деятельности? Понятно, что генетики тут же сошлются на загадочные и внезапные мутации хромосом или генома в целом, причин которых (равно как и следствий) они объяснить не смогут.

Они, кстати, это и делают, по сути, копируя пустую и скандальную теорию Плеснера о таинственных «нарушениях секреции» и последовавших за этими «нарушениями» метаморфозах мозга.

(Как видите, мысли не только мудрецов «встречаются».)

Разумеется, этим пассажем о естественном отборе по принципу наличия полноценного интеллекта я не пытался царапнуть теорию эволюции. Это всего лишь лишнее доказательство бездоказательности любых представлений о мышлении и интеллекте как о передающихся и развивающихся качествах. (Если данная позиция ещё нуждается в доказательствах.)

Как мне кажется, существует почти абсолютная невозможность предполагать «эволюцию разума», т.е. всерьёз относиться к тем теориям, которые основаны на «накоплении впечатлений» людьми палеолита и на их способностях «создавать мысленную картину местности и общую картину сезонной изменчивости многих видов растений» (Кертис Мэрин, 1986).

Данную цитату я взял не как основную или глобальную, а просто как предельно характерную для всех гипотез подобного типа.

Всё равно, все они так или иначе крутятся вокруг некоего «накопления» и «мысленного создания». Причём никаких (вообще никаких) доводов в пользу существования «мышления» у людей того времени — они не приводят.

А этот момент является важнейшим.

«Предлагатели» таких теорий декларируют наличие у палеоантропов сложнейшего и могущественнейшего свойства, которое сегодня позволяет делать точные предположения о происхождении кратеров на Плутоне или применять радиоуглеродный анализ.

Но, несмотря на наличие такого волшебного свойства у homo erectus, мы можем наблюдать их полное фиаско даже в деле обработки каменных орудий.

Согласитесь, отсутствие прогресса в течение миллиона лет даже в таком несложном вопросе, как способ откола чешуйки от валуна — это, в общем-то, полное фиаско и прямое свидетельство отсутствия мышления как неизбежно прогрессирующего процесса.

Очень трудно будет сослаться на то, что немногочисленность человеческих стай, краткость жизни человека того времени, неразрешимая проблема транспортировки даже самых малых орудий при перемене стоянки — препятствовали возникновению той массы орудий, когда количество рано или поздно переходит в качество.

Имеем очень красноречивый пример раскопа пещеры в Чжоукоудянь, где в 13-ти различных слоях, образовавшихся из брекчии, наносов песка, обвалов со стен, было обнаружено около 100000 каменных орудий, и все они, несмотря на разнесённость по слоям и, соответственно, по времени (от 280 тыс. лет до 600 тыс. лет), принадлежат примерно к одному крайне примитивному типу.

Если мы будем искать то, за что же всё-таки мы могли бы «зацепиться», чтобы найти образчики если не мышления, то хотя бы особой смекалки homo erectus, мы опять попадаем в замкнутый круг доказанных фактов, строго основанных на палеоантропологических находках.

Если провести тщательную ревизию этих фактов, то единственное дело, в котором человек проявляет то, что можно было бы условно означить как «сообразительность», это умение так выломать основание черепа другого человека, чтобы доступ к головному мозгу стал бы если и не лёгок, то в принципе возможен.

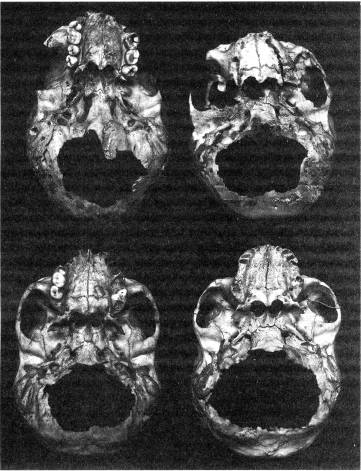

Сохранились прекрасные образцы творчества homo erectus в этом направлении: человеческие черепа из Штейнхейма и Монте-Чирчео (илл. 34).

Странные отверстия в их основаниях некоторое время были неразрешимой загадкой, пока для сравнения не были предложены относительно современные (XIX век) черепа папуа из Новой Гвинеи и череп кроманьонца из Моравии (возраст примерно 20 тыс. лет).

И в «новогвинейском», и в «моравском» случаях было точно установлено, что тела подверглись каннибалированию.

(«Новогвинейский» случай описывается как пример «позитивного каннибализма». По племенной традиции, сын, через отверстие в основании черепа, под барабаны и пение торжественно съедал мозг умершего отца, причащаясь к его житейской мудрости и знаниям. «Моравский» же вариант, по всем приметам, свидетельствует о каннибализме банальном, т.е. просто «пищевом».)

Появилась возможность сравнить стилистику вскрытия черепа (во всех случаях это круглый или овальный вылом, имеющий верхними границами шиловидные отростки сверху и нижнюю выйную линию — снизу).

Сравнение не оставляет сомнений в том, что и «штейнхеймовские» черепа, и черепа из Монте-Чирчео — это тоже останки каннибальских трапез, и что древний человек знал толк во вкусовых качествах полушарий.

Тут, кстати, есть для меня одна существенная непонятность, которую я тоже оставлю исследователям будущего. Дело в том, что головной мозг разлагается значительно быстрее прочих органов.

Для того чтобы он не утратил съедобность, должна быть отработана виртуозная техника быстрого отделения головы трупа и взлома основания черепа. С теми инструментами, которыми располагал homo erectus, задача скоростного отделения головы и кругового взлома практически всей затылочной кости не кажется такой уж легкой.

Впрочем, я полагаю, отгадка этой непонятности лежит не в сфере мистики или неведомых нам высоких технологий палеолита, а просто в невероятной физической силе людей того времени, их постоянном чудовищном голоде и в отработанности этой манипуляции33.

(Впрочем, я не ставлю точку в этом вопросе, а всего лишь высказываю предположение).

Кстати, судя по отсутствию на вышеуказанных черепах каких-либо следов тепловой обработки, мозг съедался сырым, а отверстие в основании черепа было приспособлено под размер руки.

Илл. 34. Человеческие черепа из Штейнхейма и Монте-Чирчео,

демонстрирующие искусственно созданные homo erectus отверстия

в основании черепа для доступа к мозгу32.

Авторитетные палеоантропологические источники комментируют эту и многие подобные находки, как правило, не очень внятно либо ограничиваются строгой безоценочной констатацией: «Наблюдения показали, что разрушения черепа сопровождались извлечением мозга и, надо думать, поедением его. Остается невыясненным, производилось ли разрушение черепа посмертно или удары наносились живым индивидуумам и притом с целью поедания их тела» (Бунак В. Ископаемые гоминиды и происхождение человека, 1966); «Следы нескольких ран, нанесённых острыми каменными орудиями, были обнаружены на черепе из Эрингсдорф. Он был вскрыт для извлечения мозга» (Keith A. New Discoveries Relating to the Antiquity of Man, 1931); «Вскрыт для извлечения мозга один из черепов из Саккопасторе» (Leakey L. Adam's Ancestors, 1953); «Повреждены тяжёлыми ударами орудий и вскрыты для извлечения мозга и все остальные черепа явантропов» (Koenigswald G. A Review of the Stratigraphy of Java and its Relations to Early Man, 1937); «Почти все черепа синантропов носят несомненные признаки насильственной смерти. Основы черепов разрушены для извлечения мозга. Для извлечения костного мозга расколоты вдоль кости скелетов» (Weidenreich F. Some Problems Dealing with Ancient Man, 1948) et cetera.

Проф. Ю. Семёнов в своём труде «Как возникло человечество» (1966), анализируя стиль расположения и состояния костных останков ранних homo в различных раскопах, меланхолично предполагает, что «каннибализм носил преимущественно внутристадный характер», т. е. что «причиной насильственной смерти... палеоантропов были не столько стычки между (их) стадами, сколько конфликты внутри стада».

Подчёркнутая безоценочность каннибализма как бытовой нормы, разумеется, очень академична, но она уводит от понимания ряда любопытных фактов, в частности, от возможной разгадки малочисленности и небольшой распространённости стай homo в эпоху палеолита. Учитывая агрессивность homo, всеядность, редкую адаптативность, почти постоянную готовность их самок к спариванию и исключительную похотливость самцов, популяция к началу неолита должна была бы насчитывать не 500 тыс. особей (примерно), а неизмеримо больше. Однако за миллионы лет она увеличилась весьма незначительно, если учесть, что «исходная численность человеческой популяции в области “колыбели” предположительно равнялась 10-20 тыс. особей» (Алексеев В. Расселение и численность древнейшего человечества, 1997). David Р. Clark в исследовании «Germs, Genes & Civilization» (2010) справедливо указывает на то, что «поедая другого человека, вы с гораздо большей вероятностью подцепите какую-нибудь неприятную инфекцию, чем при поедании баранины. Среди животных каннибализм встречается довольно редко, и частично причина заключается именно в этом: гораздо легче заразиться болезнями близкородственного вида, чем теми, которыми заражены отдалённые виды животных».

Прекрасным доказательством тезиса Кларка служит хрестоматийный пример с распространением болезни «куру» в Новой Гвинее. «Куру передаётся при поедании головного мозга человека. Люди из племени форе не едят своих врагов, но практикуют ритуальный каннибализм, поедая умерших родственников. После того как в 1959 году каннибализм прекратился — ни один человек из племени форе больше не заболел куру» (David Р. Clark). (Поясню, что «куру» — это т. н. губчатая энцефалопатия, или «прионная болезнь»). Разумеется, версия почти полного отсутствия демографического роста ранних homo (как вида) вследствие каннибализма и его физиологических последствий не универсальна, не является единственной или основной.

Прошу прощения за лирическое отступление, но оно невольно проиллюстрировало мои сомнения в способности к «мышлению» тех людей палеолита, которым часть исследователей приписывает способность к «мысленному созданию картин».

(Но это, повторяю, просто ремарка, предлагаю вернуться к серьёзным аргументам.)

Первый — и наиболее важный — аргумент против теории «мысленного создания картин» ранними homo заключается в наличии открытия, характеризующего мышление как «внутреннюю речь», то есть как процесс искусственный, находящийся в зависимости от множества культурологических, исторических, этнографических и пр. обстоятельств.

Сразу должен оговориться, что авторство этого открытия — момент очень и очень спорный. Советская наука приписала его нейропсихологам Льву Выгодскому и Александру Лурии, весьма авторитетным в СССР специалистам, способным представлять идею, претендующую на исключительно естественнонаучное объяснение «тайны» мышления.

Подлинный же автор постулата зависимости мышления от речи никогда (в этом контексте) не упоминался. Это был английский нейрофизиолог Генри-Чарльтон Бастиан (1837-1915), предложивший гипотезу «мышление как внутренняя речь» ещё в 1869 году. (Bastian Н. С. The Brain as an Organ of Mind, 1882; The Lumleian Lectures on Some Problems in Connection with Aphasia and Other Speech Defects // Lancet, 1897. Vol. 1,3,10,24.)

Разрабатывая теорию «внутренней речи», Выгодский и Лурия (по малопонятным мне причинам), умолчали об авторстве Г. Ч. Бастиана.

Основная их заслуга заключалась в том, что они почти сумели оформить теорию в тех формулировках, что похоронили надежды на любой компромисс науки с изысканиями «сверхъестественной природы» мышления. А вот научная разработка самой теории была, увы, лишь её «утоплением» в стандартной «психологической» фразеологии.

(Остались нерешёнными вопросы наличия «мысленных образов», реальной скорости предикативной внутренней речи, связи мышления и сознания et cetera.)

Естественно, психологи и не могли разработать теорию о происхождении мышления и его связях с сознанием. Выгодский и Лурия были грамотными людьми и неплохими специалистами в своей дисциплине, но задача для них была непосильной, так как всецело относилась не к психологии, а к науке.

Возможно, дело было ещё и в том, что Лурия прилежно скопировал основную ошибку И. Павлова: нежелание и неумение рассматривать высшую нервную деятельность homo как этапное эволюционное явление; как нечто, имеющее историю развития, насчитывающую около 400 миллионов лет, впрямую связанное с общей историей головного мозга позвоночных и полностью от неё зависимое. Для Лурии, как и для Павлова, головной мозг homo — это некий орган, чуть ли не «вчера» образовавшийся в черепной коробке человека и отделенный от общих законов эволюционной нейрофизиологии.

От этой тенденции, обессмысливающей любое исследование, предостерегал ещё в 1874 году Э. Геккель, заметивший что «физиология до сих пор не удосужилась заняться вопросами истории», и уверенный, что «физиология сделает возможной глубочайшую разгадку функций (только) путём выяснения их исторического развития» (Мюллер Ф., Геккель Э. Основной биогенетический закон, 1940). И. М. Сеченов в своих «Элементах мысли» (1878) и не представляет возможности изучения функций мозга вне учения Дарвина. В 1909 году К. Люкас в статье «Эволюция функций животных» досадовал на то, что «до последнего времени изучение физиологических процессов идёт вне связи с эволюционным учением». Против очевидного и нелепого отрыва физиологии мозга от его истории возражали: А. Дорн (Принцип смены функций, 1937), К. Тимирязев (Исторический метод в биологии, 1949), академик А. Северцов (Морфологические закономерности эволюции, 1945), академик И. Шмальгаузен (Пути и закономерности эволюционного процесса, 1940), Ч. С. Шеррингтон (Рефлекторная деятельность спинного мозга, 1935). Во времена И. Павлова (и во многом благодаря ему самому) тенденция стала настолько обыденной, что даже ученик И. Павлова академик А. Орбели в 1933 году решился на осторожную ремарку: «Нельзя не согласиться с жалобами нашего молодого физиолога X. С. Коштоянца, что систематическая разработка физиологии в свете теории развития практически отсутствует, и подавляющее большинство физиологов при собирании и анализе экспериментального материала довольствуется рассмотрением данного процесса у данного представителя животного царства в современных условиях без всякой попытки оценить историю возникновения и развития этого процесса и в этой истории найти ключ к разъяснению тех или иных темных сторон вопроса» (Орбели А. Об эволюционном принципе в физиологии //Избранные Труды, 1961).

На данное время «внутренняя речь» — это не столько научная теория, сколько научное пространство с огромными возможностями открытий внутри него самого.

Повторяю, основная заслуга Выгодского и Лурии лишь в том, что они мастерски воздвигли вокруг него стену, отграничивающую естественнонаучное понимание мышления от любой другой трактовки этого явления.

Естественно, «внутренняя речь» — это не просто «речь минус звук», это особая аморфная форма чрезвычайно ускоренной внутренней речи, пользующаяся до невозможности «сокращённым строением речи» (Лурия. ВКФЧ, 1962).

Естественно, процесс «внутренней речи» становится возможным лишь при условии закреплённой и общепринятой номинированности большинства вещей и явлений, т.е. наличия речевого языка.

Речевой язык, который, по сути, является фонетической картотекой вещей, имён, лиц, предметов, чувств, событий et cetera, позволяет (в известной степени) обозначить многообразие мира, придав каждой его детали, особенности или явлению звуковое символическое обозначение.

Разумеется, сравнительно со звуковым богатством мира, речь или иные фонетические возможности homo выглядят весьма «тускло».

Тут сложно не согласиться с Гари Маркусом (Gary Marcus, 2008), который подметил, что «все мировые языки базируются примерно на 90 звуках, т. е. на абсурдно малом количестве, по сравнению с тем необыкновенным множеством звуков, которое способен распознать человек».

Действительно, в сравнении с «фонетикой» природных явлений, с множественностью тонов, высот, оттенков, тембральных красок, акустических эффектов, производимых растениями, животными, птицами, огнём, водой, снегом, землей, воздухом, да и вообще всей бесконечностью вещей и явлений, набор однотипных, «запертых» в маленьком диапазоне голосовых экзерсисов человека кажется необъяснимо «скудным».

«Скудность» фонетического аппарата homo несомненна, но не удивительна.

Поясняю.

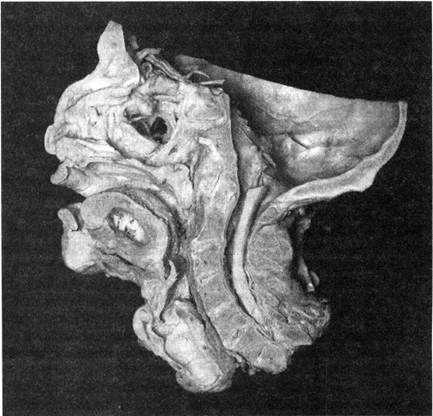

Практически все части этого аппарата, а именно: глоточная, ротовая и носовые полости, зубы, губы, язык, надгортанник, нёбная занавеска, трубнонёбная и трубноглоточная складки, язычная, глоточная и нёбная миндалины создавались эволюцией преимущественно для обеспечения захвата, измельчения, ослюнения и перемещения пищи для актов глотания, дыхания и иммуннозащитных функций (илл. 35).

Илл. 35. Фонетический аппарат homo. Показаны: глоточная, ротовая и носовые полости, зубы, губы, язык, надгортанник, нёбная занавеска, трубнонёбная и трубноглоточная складки, язычная, глоточная и нёбная миндалины.

Артикуляторная (резонаторная) роль всех этих структур — строго вторична и почти факультативна.

Чтобы доказать это с помощью элементарной анатомии, надо пошире раскрыть рот homo любой эпохи и заглянуть в него, прижав шпателем и чуть отодвинув кпереди язык. Тут потребуется аккуратность, так как на вдвижение шпателя слишком глубоко отрефлексируется IX пара черепных нервов n. glossopharyngeus (кстати, имеющая ещё жаберное происхождение) и пробудит т. н. глоточный импульс.

При правильном прижиме откроется чудесный вид на заднюю и боковые стенки глотки, края надгортанника, корень языка, нёбные дужки, части черпалонадгортанных складок и язычную миндалину. Если объект исследования сделает попытку произнести звук «а», то зримо мобилизуются мышцы, поднимающие глотку, причём они сделают это аккордно с наружными мышцами гортани, что у всех млекопитающих обеспечивает акт глотания.

Носоглоточное зеркало позволит заглянуть чуть глубже; легко будет отметить, что в нижнем сегменте глотки практически все мышечные волокна плавно переходят в поперечнополосатую мускулатуру пищевода.

Известный навык и распатор3 позволят исследовать мощные слои соединительнотканной оболочки глотки (tunica adventitia pharyngis), которые обеспечивают продольную подвижность глотки, что никак не востребуется ни при каком, даже при самом изощрённом «звукоиздавании», но является крайне существенной частью открывшегося перед нами «глоточного пейзажа».

Иными словами, мы увидим некий древний «образ» глотки, почти идентичный у всех млекопитающих животных, и воочию убедимся, что никакого специального «речевого» органокомплекса не существует (в отличие от очень «специальных» органов слуха, зрения или обоняния), и что изначально всякое «звукоиздавание» было обречено на незатейливость. Причина этого — в анатомической и физиологической приоритетности «жевательно-глотательно-дыхательных» функций над голосовыми — в том, что фонация, по причине её относительной «молодости» и «второстепенности», исторически была обречена на роль «бедного родственника» в многофункциональной ротоглотке.

а Распатор — хирургический инструмент, предназначенный для отделения надкостницы от кости и отслаивания прочных хрящевых тканей. — Прим. ред.

Пример № I:

Разумеется, большая высота свода ротовой полости — дала бы жизнь многим новым звукам, сейчас недоступным человеческому голосу... но при этом был бы нарушен механизм прижимания пережёванного пищевого субстрата к нёбу и, соответственно, проталкивания его в сторону зева. На этом простейшем примере мы можем убедиться, что эволюция предпочла надёжность глотательной функции богатству звукового сигнала.

Пример № II:

Несомненно, большая тонкость и гибкость языка позволила бы существенно расширить высотный диапазон и увеличить скорость речи... но при этом бы затруднилось подведение пищевого субстрата под жевательные поверхности моляров и премоляров, и его «проворачивание» в полости рта. Как видим, и тут эволюционный выбор сделан в пользу удобства жевания, язык остался крайне массивным органом, ориентированным на вращение и перемещение пищевых масс, пусть и в ущерб скорости и тембристости голосовых сигналов.

Разумеется, существуют такие анатомические нюансы, как поднятость или опущенность гортани, т.н. голосовая щель, величина нёбной занавески et cetera. Следует отметить, что и эти факторы не являются уникальными качествами homo и не в состоянии сами по себе, без участия ротоглотки и носоглотки генерировать речь. Отнюдь. Как раз то небольшое разнообразие звуков (которое и становится основой речи) является «заслугой» всё же ротоглоточной и носоглоточной части, а не низкой гортани или небольших особенностей черпаловидной вырезки.

Всё вышесказанное отнюдь не обозначает, что голосовая коммуникация не была «заложена» в млекопитающих эволюционно.

Несомненно и непременно была, но, вероятно, всё же не как самая важная функция. А человеческая речь, формируясь, лишь унаследовала последствия жевательно-глотательно-дыхательных приоритетов глотки, чем и объясняется её фонетическая скудость.

Впрочем, этот небогатый набор звуков вполне обеспечил межвидовую коммуникацию и создание языка34.

Для того чтобы со всей отчётливостью понять, что такое «язык», необходимо представить себе его абсолютное отсутствие.

Итак, что же это такое и как «это» может быть сформулировано?

Это составляющие реальность мира (примерно) 500000 объектов, субъектов, явлений и признаков, которые не имеют вообще никакого имени, никакого обозначения и, соответственно, никакой классификации.

Аналогии, контраналогии и ассоциации невозможны; они равноценны попыткам оперировать картотекой, в которой есть 500000 «чистых белых карточек», лишённых всяких отличий друг от друга и вообще всяких примет.

Связи меж объектами, субъектами, явлениями и признаками неопределяемы, так как и сами связи не имеют никакого имени и обозначения.

Любые адресации к прошлому (прежде всего ассоциативные) — крайне затруднены; всё безымянно, всё лишено примет и свойств. Любые попытки фиксации реальности равносильны рисованию белым по белому. Практически ничто не может быть «вызвано из памяти», после того как исчезло из поля зрения.

Безымянность хаотизирует мир, сливает его многообразие в единый фон, своей неопределяемостью отрезанный от большей части потенциалов мозга любого животного и естественным образом вызывающий лишь безразличие.

(Попытки постижения этой безымянности были бы, вероятно, мучительны или настолько трудоёмки, что эволюция мудро «притушила» всякое эмоционирование «о безымянном», заместив его безразличием.)

Это картина — чистой, абсолютной неноминированности.

В реальности, для конкретного живого существа всё чуть иначе. Пищевые и половые интересы, агрессии, фактор личности, страх, рефлексы, боль, фобии непременно очерчивают в огромном пространстве мироздания небольшой кружок «понятного» мира, некий «прожиточный минимум» знаний о своей малюсенькой реальности. Всё прочее за пределами этого «круга понятного» безразлично, ибо неопределяемо.

Конечно, есть зрительные, обонятельные, осязательные, звуковые и так далее образы мира, непрерывно запечатляемые в нейронах гиппокампа, являющегося «регистратором сознания». Но к ним (при отсутствии кодов-номинаций) возможна лишь сложная аналоговая адресация, происходящая, вероятно, способом сопоставления «старых» и «новых» «картинок» сознания. Трудоёмкость процесса обеспечивает ничтожно малую величину «круга понятного».

Понятие «картинка», естественно, крайне условно, так как в неё входят, повторяю, не только зрительные, но и все прочие (без исключения) компоненты реальности: обонятельные, осязательные, звуковые, хеморецептивные и так далее. Т.е. «картинка» может быть и «запаховой», «звуковой» или «вкусовой», а не только зрительной. Более того, в её составе непременно должны находиться и все висцероцептивные «данные», причём не только сами по себе, а ещё и в жёсткой увязке с теми внешними обстоятельствами и факторами, которые так или иначе оказывают на них влияние.

(Адресация к гиппокампальным структурам как основа мышления, полагаю, неизбежна, ибо иначе каждая секунда сознания любого существа была бы постижением мира заново, что было бы, несомненно, губительно.)

Говорить с такой уверенностью о гиппокампе как о «регистраторе» сознания, а соответственно, и «банке ассоциаций», мне позволяют те результаты исследований и изысканий, которые на данный момент уже являются догмами нейрофизиологии.

Напомню.

Я уже писал о формулировках У. Г. Пенфилда и Б. Милнера, характеризующих поражения гиппокампа как «прекращающие регистрацию потока сознания» (Penfield W., Milner В. Memory Deficit Produced by Bilateral Lesions in the Hippocampal Zone, 1958).

К этому следует добавить мнение В. М. Бехтерева об исключительной роли гиппокампа в процессах памяти (Бехтерев В. Основы учения о функциях мозга, 1905), Г. Ван Хозена, Д. Пандиа, Н. Буттерса, считавших, что «поразительные нарушения памяти, наблюдающиеся после поражения этих областей мозга, возможно, становятся более понятными, если учесть, что сенсорная информация, поступающая в них, видимо, является в высшей степени тонко обработанной». (Hoesen G. W., Pandya D., Butters N. Cortical Afferents to the Entorhinal Cortex of the Rhesus Monkey, 1972), О. Виноградовой: «Анализ существующих данных позволяет, таким образом, ограничить круг предполагаемых функций гиппокампа относительно узким комплексом: ориентировочный рефлекс и регистрация информации» (Виноградова О. Гиппокамп и память, 1975).

Стоит отметить, что в отношении функции гиппокампа наблюдается определённое согласие столь разных исследователей, как Whitty (1962) и R. Adams (1962), Barbizet (1963) и Victor (1964), Warrington (1968), Weiskrantz (1971) et cetera.

Полагаю, что самые характерные свидетельства поражений гиппокампа всё же предлагает М. Victor в своём труде «Observations on the Amnestic Syndrome in Man and its Anatomical Basis» (1964): «В некоторых случаях нам приходилось сообщать больному, что умер его ближайший родственник, от которого он полностью зависел. Такой больной казался потрясённым и опечаленным, что указывало на понимание им нашего сообщения, но через минуту опечаленное выражение лица исчезало, а спустя две минуты он не помнил того, что ему сказали».

Впрочем, вернёмся к нашей теме, к некоему «происходящему» перед глазами животного безымянному миру, к ежесекундной реальности сознания, которую нет возможности эффективно использовать, ибо отсутствует её удобный классификатор.

Потребность в этом классификаторе и породила сперва звуковую речь, а затем и внутреннюю речь (мышление). Это был не простой, но, возможно, единственный путь сделать информационную базу собственного сознания главным инструментом своего же выживания и размножения. (Полагаю, что только с появлением номинаций появилась возможность широко пользоваться собственным сознанием, т.е. легко «зацепиться» за старые впечатления и их использовать.)

Все иные существующие версии, объясняющие происхождение речи и мышления, не объясняют самого главного — как возникла потребность в развитии этой способности? Каков был нейрофизиологический механизм её зарождения?

Не имеющая никаких археологических доказательств, но общепринятая версия зарождения языка как необходимого условия успешности совместной охоты ранних homo — выглядит не только очень «топорно», но и малоубедительно. (Неслучайно у неё нет вообще никаких нейрофизиологических трактовок.) Даже если «принять на веру» эту гипотезу, то следует сразу вспомнить, что львам, гиенам, да и вообще всем стайным хищникам для успешности охоты не требуется ни «язык», ни мышление, ни сложная социализация35. «Трудовая» гипотеза в этом контексте выглядит ещё слабее «охотничьей», так как является не только ничем не подтверждённой археологически, но и не имеющей даже гипотетической или, хотя бы, хорошей фантазийной базы.