Ему страстно хотелось подробно рассказать о результатах своей работы. И однако, он почувствовал лишь легкое разочарование, когда мсье Ришар после долгого молчания сказал ему:

– Это честолюбивый замысел.

Он поднес ко рту трубку, затянулся и повторил:

– Весьма честолюбивый замысел. Известно ли вам, мой юный друг, что, разрешив эту проблему, вы займете место в рядах лучших математиков нашего поколения? От всего сердца желаю вам удачи. Кстати, сколько вам лет?

– Я родился двадцать пятого октября тысяча восемьсот одиннадцатого года.

– Семнадцать лет тому назад. Семнадцать лет… Мне почти ровно вдвое больше. Расскажите мне еще что‑нибудь о себе. Как это вы ухитрились дожить до таких почтенных лет, не разрешив основной проблемы алгебры?

Он бурно рассмеялся своей шутке, и Эвариста задел его смех.

– Когда вы заинтересовались математикой? Теперь Галуа говорил увереннее и свободнее.

Он рассказал мсье Ришару про Лежандра, про мсье Вернье и свой экзамен в Политехническую школу и даже про свой дом и отца.

Был поздний вечер, когда мсье Ришар сказал:

– Вы многое можете сделать для меня, друг мой. Вы можете помочь мне возбудить интерес к математике в вашем классе. Видите ли, трудность заключается вот в чем: на моих уроках вы чаще всего будете смертельно скучать. За исключением кое‑каких незначительных и малосущественных деталей, вы уже знаете все, о чем я намерен говорить, и, разумеется, гораздо больше. В сущности, мне не стыдно признаться, что в некоторых разделах математики вы знаете куда больше меня. Весь вопрос в том, как спасти вас от скуки. А скука – заразительная болезнь. Вы можете невольно сообщить ее всему классу, и тут уж беда!

Эварист прервал его:

– На ваших уроках мне никогда не будет скучно.

– Конечно, сейчас вы думаете именно так. Но через несколько месяцев у вас может появиться иное чувство. Впрочем, мне кажется, выход есть. Все, чему вы научились, вы узнали самостоятельно, не столько в школе, сколько, вероятно, вопреки школе. Постарайтесь думать об уроках не со своей личной точки зрения. Подумайте, что цель их – возбудить интерес к математике. Не просто преподавать ее, но сделать ее живой и захватывающей. Если тема моих лекций вам известна в совершенстве, спросите себя, достаточно ли ясно мое изложение, и, если у вас найдутся критические замечания, пожалуйста, сделайте их.

– Я никогда не осмелюсь!

– Но именно это мне от вас и нужно. Дискуссия повышает интерес, обстановка сомнений и споров – тоже. Она ведет к ясности, к более глубокому пониманию. Таким образом, уроки для всех нас станут событием, которое предвкушаешь с нетерпением, а потом вспоминаешь с удовольствием. Успех моих занятий будет зависеть от вашего отношения к ним.

– Я буду счастлив сделать все, о чем бы вы меня ни попросили, мсье Ришар.

Ему хотелось сказать: «Вы, мсье, первый человек в Луи‑ле‑Гран, который проявил ко мне доброту и сочувствие». Но эти слова так и остались несказанными.

Год 1829

Эварист Галуа впервые выступил на поприще науки еще учеником Луи‑ле‑Гран. Его первая работа была напечатана в «Анналах математики» мсье Жергонна под названием «Доказательство одной теоремы о периодических непрерывных дробях».

Работу встретило молчание. Эварист никому не рассказал о ней, и ее появление, казалось, никого не заинтересовало. Правда, это был не слишком значительный труд. Не в этой работе Эварист сформулировал результаты своих исследований относительно разрешимости алгебраических уравнений. Это он сделал в рукописи, посланной им во Французскую академию, рукописи, содержавшей несколько величайших математических теорий века. В первый раз за время пребывания в Луи‑ле‑Гран он испытал чувство удовлетворения и покоя. Да, он знал, что в этой работе его мысли изложены сжато. Но каждый крупный математик, разумеется, увидит, что этот труд следует читать медленно и изучать внимательно. Вероятно, работу пошлют мсье Коши. Эварист не сомневался, что великий ученый признает важность результатов работы и методов, которыми автор их добился. Он увидит, что этот труд открывает дорогу к еще более великим открытиям. Скоро весь мир узнает то, что пока известно только ему одному: он, ученик Луи‑ле‑Гран, не выдержавший вступительного экзамена в Политехническую школу, – великий математик. Даже мсье Ришар и отец придут в изумление. Вскоре он станет ученым, знаменитым не только во Франции, но во всем мире: повсюду, где преподают и изучают математику. Он предавался мечтам, воображая, как примет его работу Коши. Излюбленная его фантазия всегда начиналась с того, что его работу приносят великому математику домой. Сначала мсье Коши скажет себе так: «Что за нелепость! Ученик коллежа присылает работу во Французскую академию!»

Но мсье Коши большой математик, и он знает свой долг – долг члена академии. Он начнет читать. С каждым словом будет расти его интерес, с каждой страницей – его изумление. Он увидит, как важно делать различие между первичным и вторичным уравнением. Хорошо, что в первых же фразах приводятся ссылки на мсье Гаусса. Мсье Коши будет по крайней мере уверен, что автор знаком с литературой и не открывает заново всем известных истин.

Мсье Коши увидит, что в область неведомого проложен новый путь. Его волнение будет становиться все сильнее. Он сейчас же напишет мсье Гауссу, потом в академию. Нет, он не станет писать ни в академию, ни мсье Гауссу. Это он сделает потом. Его первым побуждением будет встретиться с Галуа, обнять его, поздравить, пригласить к себе, спросить о его работе, о планах. Нет, и это тоже потом. Сначала ему придется найти Галуа в Луи‑ле‑Гран. А для этого ему понадобится зайти к директору. Он повидает мсье Лабори.

«Я мсье Коши».

Тут мсье Лабори отвесит очень низкий поклон. Он смиренно спросит, чему обязан великой честью прихода мсье Коши в Луи‑ле‑Гран.

И мсье Коши ответит: «Знаете ли вы, что у вас в школе учится гений? Он решил проблему, над которой я проработал долгое время и которую не смог решить. Можно ли мне увидеть его? Его зовут Галуа».

И мсье Лабори ответит: «А, Галуа! Ну, разумеется, мсье Коши. Он гордость нашего лицея. Мы его любим, мы восхищаемся им. Мы любим его так сильно, что даже продержали два года во втором классе».

Потом мечты Галуа обращались к Политехнической школе. На будущий год он снова подаст туда и будет сдавать вступительные экзамены. Возможно, его вновь станет экзаменовать тот самый желтый череп. Но на этот раз все произойдет иначе. Череп взглянет на Галуа в удивлении и промолвит:

«Вы тот самый Эварист Галуа?»

«Что вы хотите этим сказать?»

«Я говорю, тот самый Галуа, который написал известный труд о разрешимости алгебраических уравнений?»

«Да. Тот самый. Тот, которого вы в прошлом году провалили на вступительном экзамене».

«Возможно ли? Ах, мсье Галуа! Вы должны простить мне мою глупость. Я буду посмешищем для всей страны, если это станет известно. Провалил Галуа, одного из крупнейших математиков нашего времени! И вам ведь только семнадцать лет! Что, если вы окажетесь величайшим математиком всех времен? Тогда и я прославлюсь как человек, не пропустивший Галуа на экзамене».

«Именно. Это и будет моей местью». Почему он представляет себе все эти глупые, детские сцены? Почему он прежде всего не подумал про отца? Он скажет отцу: «Знаешь что? Я прославился. Я теперь знаменитый математик».

Отец улыбнется и ответит:

«Я всегда знал, что так и случится. Я всегда верил в тебя».

Мсье Коши, академик, рассеянно разбил вареное яйцо, одновременно просматривая рукопись одной из семисот восьмидесяти девяти работ, написанных им в течение жизни. Мсье Коши не хватало дня, чтобы занести на бумагу все мысли, горевшие в его мозгу; чтобы доказать все теоремы, подготовить все лекции, выполнить все религиозные обязанности. В жизни полагается работать и молиться, а мсье Коши работал слишком усердно и молился слишком долго.

Жена мсье Коши была некрасива, неразговорчива и, подобно мужу, набожна. Она вошла к нему в кабинет, положила на письменный стол дневную почту и вышла. Мсье Коши было некогда поднять глаза или улыбнуться жене. Он продолжал просматривать рукопись, чтобы внести в нее исправления, и почту вскрыл машинально. Снова рукопись из академии! Он взглянул на подпись, на приписку внизу: «Ученик Луи‑ле‑Гран».

«Скоро начнут присылать труды, написанные младенцами в пеленках. С какой стати мне посылают все эти бредни о том, как разделить угол на три равные части, все эти решения великих проблем, сделанные людьми, которые и не нюхали настоящей работы? Неужели они не знают, что мне слишком дорого время? Мне некогда лечить этих малоумных».

Он бросил рукопись в корзину для бумаг.

«Хорошо, что я не заметил фамилии. Завтра секретарь спросит меня, что случилось с рукописью этого маньяка, и я смогу со спокойной совестью ответить, что не имею ни малейшего представления и что такой фамилии не помню. И не солгу».

Но мсье Коши было не по себе. Он вспомнил, что не так давно бросил в корзину еще одну рукопись. Работа была написана иностранцем, а мсье Коши иностранцев не любил. К сожалению, эта иностранная фамилия застряла у него в голове. Зачем ему понадобилось ее читать? Любопытная фамилия, библейская, ее трудно забыть. Да, Абель – вот чья работа. Что бы им послать ее Каину? Он попробовал было посмеяться собственной шутке, но она почему‑то не показалась ему забавной. И он вновь обратился к своей рукописи, отбросив в сторону мысли об Авеле[7], Каине и ученике Луи‑ле‑Гран.

Годы 1828–1829

Людовик XVIII как‑то сказал про своего брата графа д'Артуа:

«Он строил козни Людовику Шестнадцатому, он строит козни мне, он и самому себе будет строить козни».

Так оно и случилось! Он строил козни самому себе, когда готовил заговор против председателя совета министров Мартиньяка, замыслив его низвергнуть. «Красивый орган речи», – так называл он Мартиньяка. Он не мог простить Мартиньяку попытки пойти на соглашение с оппозицией – умеренными либералами; отказа Мартиньяка поставить корону выше парламента; не мог простить ему ясного понимания, что с действительным и воображаемым ростом иезуитского пугала растут силы буржуазии. И король заставил Мартиньяка уйти в отставку и назначил на его место последнего председателя совета министров последнего Бурбона: князя Жюля де Полиньяка.

Если мы взглянем на портрет Полиньяка, то увидим поразительное лицо: длинное, худощавое, тонкое, с резкими аристократическими чертами; с длинным и породистым носом. Так и чувствуешь, что если бы этому человеку понадобилось указать на какой‑нибудь предмет, стоящий невдалеке, он изящно указал бы на этот предмет мизинцем. Волосы падают на непропорционально маленький лоб. Глаза, кажется, устремлены сквозь мир зримых вещей прямо на лики воображаемых ангелов. На лацканах элегантного камзола вышиты маленькие лилии. На длинной шее шарфом повязан белый шелковый галстук, обрамленный серебристым жилетом в черную полоску.

Он удивительно похож на Карла X, которому, как полагали, приходился внебрачным сыном.

Князь Жюль де Полиньяк был воплощением контрреволюции. Только самых крайних из «крайних» да членов духовного братства порадовал выбор короля.

Новый председатель совета министров был сыном герцогини де Полиньяк – фаворитки королевы Марии Антуанетты. Сорок девять лет он с великой гордостью нес бремя чрезвычайной непопулярности своего семейства. Однажды у него спросили, как он управляет Францией, не имея за собой большинства в палате. Князь возразил, что не знал бы, что делать с большинством, если бы оно у него было. Он отказывался прислушиваться к мнению кого бы то ни было, за исключением короля и девы Марии, с которой, по собственному утверждению, беседовал в снах.

Франция ждала потрясающих событий. Однако прошло несколько месяцев, и ничего не случилось. Франция была похожа на огромный театр, куда нетерпеливые зрители валят толпами, чтобы посмотреть на спектакль, а занавес все не открывается. Пожалуй, единственным новым событием, которое все‑таки произошло, было появление нового слова в парижском лексиконе.

Как‑то один возница понукал свою лошадь, а лошадка упрямилась и не трогалась с места. Выведенный из терпения хозяин вскричал: «Трогай же ты, Полиньяк». Лошадь тронулась. С тех пор упрямых и тупых лошадей парижане окрестили «полиньяками».

Упрямый и тупой президент совета правил государственным экипажем, а за первым углом дожидалась революция.

IV ГОНЕНИЯ

Год 1829, 2 июля

Эварист открыл дверь в кабинет директора, и мсье Лабори тотчас же встал. Он положил ладонь на руку Галуа, пригласил его сесть. Губы его были плотно сжаты, но выражение лица казалось более мягким, чем обычно, как будто он надел маску сочувствия и жалости. Ничего не говоря, он вернулся к своему столу, сел лицом к Эваристу, взял со стола конверт и, то и дело дотрагиваясь до него, заговорил: – У меня для вас печальные новости. Весьма печальные. Я получил от вашего отца записку, адресованную мне, и письмо. Приготовьтесь услышать самое худшее. Вам надлежит мужественно принять это известие. Все мы в руках господа, и в такие минуты: нам следует обратиться за утешением к спасителю и молиться, дабы он благословил нас. Я хотел бы довести до вашего сведения, Галуа, что и я и все ваши преподаватели выражаем вам глубочайшее соболезнование. Ступайте в приемную – там вас никто не потревожит – и прочтите письмо.

Галуа прошел в соседнюю комнату, непослушными пальцами вскрыл конверт и начал читать:

«Дражайший сын мой!

Это мое последнее письмо. Когда ты станешь читать эти слова, меня уже не будет в живых. Я не хочу, чтобы ты впал в отчаяние и скорбь. Постарайся как можно скорее вернуться к нормальной жизни. Я знаю, что трудно забыть отца, который был тебе добрым другом, но ты не должен долго огорчаться и тосковать.

Я оставляю тебе состояние достаточное, чтобы покрыть расходы твоего образования. Остальные члены моей семьи будут равным образом скромно, но довольно обеспечены.

Часто думают, что самоубийство – свидетельство малодушия; выход, которым человек не имеет права воспользоваться. Быть может, это верно. Но бремя жизни стало для меня непосильным. Только смерть может принести мне покой и положить конец страданиям. Дорогой Эварист, когда ты будешь читать эти строки, скажи себе, что я теперь свободен от всякого страдания, что никто не в силах отныне причинить мне боль, что, умирая, я смогу защитить тебя лучше, чем при жизни.

Постараюсь объяснить тебе как можно лучше, почему я решился на этот роковой шаг.

Ты знаешь, дитя мое, что в течение семнадцати лет я был мэром нашего города – как до Ста дней Наполеона, так и в этот период и после него. После Ватерлоо враги Свободы пытались отстранить меня, но потерпели неудачу. Каждому были известны мои убеждения и мое отношение к Бурбонам и иезуитам. Но, несмотря на мои взгляды, я оставался мэром.

У меня было нечто такое, чего не было ни у кого больше в Бур‑ля‑Рен: авторитет. Ныне, дорогой мой сын, когда я оглядываюсь назад, я вижу честный поединок двух сторон, вспоминаю успехи, счастье, почет. В то время мои противники выступали против меня открыто, и я открыто оборонялся.

Ты помнишь, мой сын, как часто женщины и мужчины нашего города приходили к своему мэру за советом. Ты видел уважение и доверие, которое они всегда питали ко мне. Именно их уважение – а не страх – было источником моего авторитета. В те времена некоторые граждане были в нерешительности. Их смущало, что у мэра и священника так расходятся взгляды. Некоторые переходили то на одну сторону, то на другую, не в состоянии держаться твердого мнения. Другие всегда относились ко мне враждебно. Но лучшие из граждан города оставались мне верны.

Ты не мог не заметить перемены, которая начала совершаться во мне два года тому назад. В Бур‑ля‑Рен прибыл тогда новый приходский священник. Возможно, я поступал неправильно, что никогда не говорил с тобой об этом; это казалось слишком трудным. Я внезапно понял, что воздух, окружавший меня, отравлен. Мне стало страшно, что, может быть, придется дышать этим ядом всю жизнь. Я чувствую, что только могила, только земля моего города способна укрыть и оградить меня.

Я уверен, сынок, что приходский священник и люди, приславшие его, знали, что в честной битве им не подорвать мой авторитет. Они изменили методы борьбы. Отныне меня уж не именовали ни республиканцем, ни бонапартистом, ни даже либералом. Эти прозвища исчезли из их словаря. Со стороны все выглядело так, будто они отказались от борьбы. Я более не был опасным противником, которого следует остерегаться. Надо мною издевались, называя меня безумцем, жалким существом, которому место в сумасшедшем доме. При встрече со мной люди прятали улыбки. Мои старые враги смеялись мне в лицо, распевали песенки о городе Бур‑ля‑Рен, который стал посмешищем для всей страны, выбрав слабоумного мэром.

Но, пожалуй, хуже всего было видеть лица моих старинных друзей. В их взглядах сквозила жалость. Жалость! Я не решался заговорить с тобой из страха увидеть жалость на твоем лице. Если я по старой привычке цитировал Сенеку или Вольтера, друзья опускали глаза и краснели. Самыми жестокими в городе оказались дети. Их подучили приходить к моему дому и распевать песенку про мэра, который

Дурачком на свет родился,

На помешанной женился

И прижил с женой своей

Трех помешанных детей.

Я не обращал на них внимания, я пытался уговаривать, я сердился – мне только смеялись в лицо.

Ты помнишь, дорогой мой Эварист, как в добрые старые времена мы забавы ради сочиняли песенки о жителях нашего города, о злободневных событиях. Это были стишки, порой ядовитые, порой остроумные, порой глупые. Некоторые из них ходили по городу и нравились людям. Последние два года в городе кто‑то распространял песенки самого вульгарного и непристойного содержания. Приписывали их мне. Даже среди моих друзей находились такие, которые верили, что их автор действительно я. Те, у кого хватило порядочности поговорить со мной, возможно, поверили моим возражениям. Я говорю: возможно. Теперь я в этом уж никогда не смогу убедиться.

Я уверен, что тебя поражает дьявольская простота их плана. Поразила она и меня. Сейчас мне трудно понять, почему моим врагам понадобилось так много времени, чтобы его придумать. В Бур‑ля‑Рен наша семья жила иначе, чем большинство других. У нас были свои книги, свои взгляды. Мы говорили и поступали так, что могли либо вызвать смех, либо внушить уважение. Пятнадцать лет меня предпочитали уважать, два последних года – высмеивать.

Я думал покинуть город и уехать в Париж. Ты ведь знаешь, что за последнее время я часто бывал в Париже, снял там квартирку. Именно здесь, так близко от тебя, пишу я это письмо. Но насмешки, песенки и улюлюканье преследуют меня. Уехать совсем – значит признать свое поражение. Есть лишь один способ разбудить совесть у тех, кто был причиной моего несчастья: убить себя, причем так, чтобы никто не сомневался, почему я это сделал. Решившись на этот крайний шаг, я могу возродить уважение к себе и к моей семье. Тогда никто не посмеет издеваться над тобой и твоей матерью.

Я задыхаюсь. Я умираю потому, что мне не хватает чистого воздуха. Отравленный воздух, который убивает меня здесь, в Париже, – дело рук клеветников из Бур‑ля‑Рен. Нужно, чтобы люди это узнали и поняли.

Мне тяжко прощаться с тобой, милый сын. Ты мой старший сын, и я всегда гордился тобой. Когда‑нибудь ты станешь великим, прославишься. Я знаю, что этот день наступит. Но я знаю также, что тебя ждут страдания, борьба, разочарование.

То, что со мной произошло, не случайность. Ты хорошо понимаешь, сынок, что меня свели в могилу не приходский священник, не глупость или злоба каких‑то людей. Все это, как тебе очень хорошо известно, только внешние проявления чего‑то гораздо более глубокого и значительного.

Ты станешь математиком. Но даже математика, самая благородная и отвлеченная из наук, как бы она ни была возвышенна, тоже глубоко уходит корнями в землю, на которой мы живем. Даже математика не избавит тебя от страданий, не заслонит от тебя страданий других. Борись, сын мой, борись более отважно, чем я, и пусть доведется тебе в жизни услышать колокола свободы…»

В комнату вошел мсье Лабори. Он подошел к Галуа, отеческим жестом погладил его по голове и предложил:

– Может быть, вам хочется повидать мсье Ришара? Он мне говорил, как высоко ценит вас. Не лучше ли вам повидаться с ним?

Эварист с усилием, сквозь рыдания ответил:

– Нет! Я никого не хочу видеть. Только отца.

– Успокойтесь. Я понимаю ваши чувства. Если хотите, можете на неделю уехать из коллежа. Можете отправиться тотчас же. Я велю надзирателю вам помочь.

После того как Галуа вышел из комнаты, директор негромко сказал:

– Вот к чему приводит безбожие! Ни один верующий католик не кончит жизнь самоубийством. Как может наша школа возродить набожность, если семья разрушает ее? Отец, который решается причинить сыну такое горе! Атеизм – вот проклятие нашего времени. Жаль бедного мальчика. Он оказался жертвой атеизма.

Мсье Лабори сел за письменный стол и снова взялся за работу.

Год 1829, 5 июля

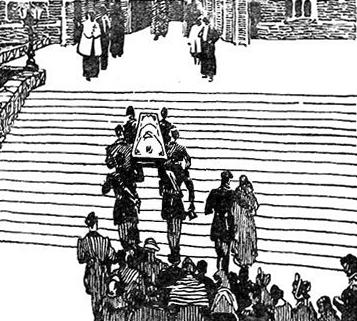

От дома мэра похоронная процессия направилась к церкви. По обе стороны катафалка с крестом и ангелами из черного дерева шли по три человека. Они поддерживали гробовой покров. Двое в черном шагали впереди.

Мадам Галуа с дочерью и Эварист шли за гробом. Мать Эвариста шла, высоко подняв голову. Лицо ее было холодным, жестким. За ними следовали сестра мадам Галуа с младшим братом Эвариста, Альфредом, затем – остальные члены семьи, граждане Бур‑ля‑Рен.

Люди перешептывались:

– Да, это приходский священник.

– Когда он приехал, все и началось.

– Возможно, мэр и был малость чудаковат, зато он был порядочный человек.

– И он был нашим мэром.

– Неужели священник посмеет прийти?

– Неужели он посмеет не прийти?

Те самые люди, которые прежде ненавидели мэра, теперь обратили свою ненависть против приходского священника. Как же он упустил из виду, что у мэра в руках такой козырь – собственная жизнь? Те, кто любил мэра и прежде, теперь возненавидели священника вдвойне.

Процессия поравнялась с церковью. Жадные взоры зрителей устремились к группе одетых в черное с белым мужчин и подростков, стоявших перед церковью, чтобы встретить тело. Здесь ли приходский священник? Нет, его тут не было. «Трус», – это было шепотом сказано теми, кто воскликнул бы: «Да как он посмел?», увидев его. Одни почувствовали облегчение, другие – ярость, когда увидели помощника приходского священника, викария, в стихаре и с требником в руках. Это он отслужит панихиду вместо приходского священника, и это он окропит тело усопшего святой водой. Рядом с викарием и двумя священниками из соседних приходов стоял мальчик из церковного хора с кропилом и святой водой. По обе стороны стояли со свечами в руках церковные служки, а впереди еще один мальчик держал в руках крест.

Катафалк остановился. Гроб подняли, и живые вслед за усопшим гуськом отправились в церковь в сопровождении мальчика с крестом и «Miserere mei, Deus»[8]викария.

Многие остались на улице, показывая, что не желают войти в церковь, которая встала между ними и их любимым мэром. Снова послышались обвинения.

Но сегодня одних слов было мало. Нужно показать духовенству, ненавидевшему мэра, как сильно они, граждане Бур‑ля‑Рен, любили его. Люди подошли к катафалку и встали перед ним, наблюдая за резными дверями церкви.

Отсюда были видны крест и священники, гроб и те, кто вошел в церковь за гробом. Стоявшие снаружи нехотя расступились, с явной враждой давая дорогу викарию, священникам и мальчикам из хора. Викарий прочел молитву, и похоронная процессия направилась к кладбищу.

Неожиданно люди, шедшие перед катафалком, остановились. Остановился и мальчик, который нес крест, священники, катафалк с гробом, вся процессия. Тогда несколько человек из тех, кто шел перед катафалком бросились к гробу. Эта внезапная выходка показалась неуместной, неподобающей на похоронах.

Не обращая внимания на служек, державших концы покрова, они взяли гроб. Один из них с вызовом заявил: «Мы почтим память мэра – понесем его гроб».

Викарий оглянулся. Он спокойно ждал, не выказывая ни гнева, ни неодобрения. Вся эта демонстрация была задумана, чтобы воздать почести мэру и возмутить духовенство. Удалось только почтить память мэра. Спокойствие викария передалось остальным духовным лицам. Никто не запротестовал. Вскоре процессия в полном порядке двинулась вперед. Только гроб уже не везли лошади, его несли на руках.

Поравнялись с маленькой кладбищенской часовней. Здесь спокойно, горделиво стоял приходский священник, в стихаре, с шапочкой на голове, с требником в руках. Все поняли, что последние молитвы прочтет приходский священник, что это он освятит могилу.

– Нам не нужен здесь приходский священник! – послышался чей‑то возглас.

Другие откликнулись:

– Долой священника! Долой иезуитов!

Спокойно, как будто бы ничего не слыша, священник подошел к гробу и встал впереди. Раздалось еще несколько выкриков; потом они стихли. Напряжение возрастало. Люди, которые несли гроб, с ненавистью глядели на прямую, как доска, спину шагавшего перед ними священника. Они несли тело мэра; только это заставляло их молчать. Но вот они опустили гроб на землю, рядом с могилой, где ему было суждено покоиться вечно. Теперь руки у них были свободны. Они отошли в сторону, чтобы пропустить к гробу членов семьи. Приходский священник и другие духовные лица стояли по одну сторону гроба; по другую стояли Эварист с матерью и сестрой. Между ними лежало тело покойного мэра. Стоявшие рядом со священниками отступили. Одни пошли по домам; им не хотелось быть свидетелями готовящихся событий. Другие, желая уйти подальше от приходского священника и показать, что они не одобряют его присутствия, перешли на ту сторону, где стояла семья мэра.

Священник начал читать молитву:

– «Deus, cujus miseratione animae fiderium…»[9]

Его прервал громкий голос:

– Убийца.

– Убийца! – повторил другой.

– Ты убил нашего мэра!

Священник оторвал взгляд от молитвенника и посмотрел прямо в лицо тем, кто стоял напротив. Потом он поднял глаза к небу.

– Прости им, о господи, ибо они не ведают, что творят.

Переводя немигающий взгляд с одного лица на другое, он заговорил:

– Мы стоим здесь, у гроба мэра, объединенные жалостью и милосердием. Пути небесного отца нашего неисповедимы. Мы должны принимать волю его со смирением, ибо нам не постигнуть его мудрости. Меня к вам направил посланник бога на земле. У кого из вас хватит безумства и смелости сказать, что церковь или я повинны в скорби жены и детей мэра? Не мы ли проявили добрые чувства, сострадание и снисхождение, придя на могилу, которую я сей час готов освятить? Разве наша вера не запрещает нам распоряжаться своею собственной жизнью? Наш несчастный мэр покончил с собой потому, что бедная душа его и ум истерзались страданием, от которого избавить нас может одна только вера. Но мы пришли сюда вместе с вами похоронить мэра на освященной земле. Ибо долг смиренных слуг Христовых – оказывать милосердие и нести утешение тем, кому господь велит переносить тяготы жизни. Ради них пришел я сюда молиться за упокой души усопшего. И да сжалится всемогущий господь над теми из вас, кто поднял голос против меня. Пусть все, кто осмелится бросить мне это ужасное обвинение, выйдут вперед. Пусть они покажут мне и вам всем свои лица, а потом попробуют повторить свое обвинение, если действительно верят ему.

Эварист ждал, что люди, кричавшие «убийца», опять швырнут это слово священнику в лицо. Он смутно чувствовал, что однажды в Луи‑ле‑Гран уже пережил нечто подобное. Только сейчас в тысячу раз горше, в тысячу раз ужаснее оттого, что между ним и приходским священником лежит в гробу тело отца.

Никто не повторил обвинения. Эварист сжал кулаки. Ногти его впились в ладони. Нет, все‑таки не удалось вызвать боль достаточно сильную, чтобы погасить жгучую ненависть. Он почувствовал, как его руку сжала рука матери. Он взглянул на нее. Спокойствие мадам Галуа исчезло; лицо исказилось от волнения, глаза наполнились страхом.

Вновь прозвучал голос священника. Эварист почувствовал в нем торжество и насмешку.

– Найдется ли среди вас такой, кто верит, что церковь и я в какой‑то мере несем ответственность за случившуюся трагедию?

Эварист высвободил руку из сжимавшей ее руки матери. Он шагнул вперед и почувствовал, что ноги его коснулись гроба. Взглянув в глаза священнику, он сказал:

– Я верю.

Эти слова нарушили оцепенение. Теперь со всех сторон полетели злые выкрики:

– Убийца! Убийца!

Кто‑то бросил в священника камнем. Викарий и священники отступили – без паники, постепенно увеличивая расстояние, отделявшее их от гроба. Но приходский священник неподвижно стоял на месте, подняв глаза к небу. Камни летели все гуще, все громче звучало слово «убийца». Несколько, камней упало на гроб. Один попал в лоб священнику. Священник упал, по лицу его потекла кровь. Викарий и мальчик из хора нагнулись, стараясь поднять его. Камни сыпались не переставая.