Таким образом, наш краткий обзор русской прозаической литературы свидетельствует об интересе русского автора к соседнему народу — к армянам, стремление русского автора вникнуть в суть жизни, быта и духовной составляющей, что в дальнейшем, и послужило основой для создания поэтических произведений об армянской разнообразной действительности и стало поводом для создания русской светской разноплановой и разноуровневой поэзии об Армении и расширение темы и появления цельных художественных прозаических произведений, таких как “Путешествие в Арзрум” А. Пушкина, “Уроки Армении” А. Битова, “Тоска по Армении” Ю. Карабчиевского и других… А сколько упоминаний об армянской действительности в эпизодах, отдельных картинах, рассказах в русской литературе, таких как рассказ “Красавицы” А. Чехова, эпизод об армянской семье из “Войны и мира” Л. Толстого и многое, многое другое, мы не рискуем сделать такой учет... Мы лишь сделали попытку рассмотреть в возможном объеме и последовательности и впервые представить в нашем исследовании читателю огромный пласт русской поэзии об Армении (с момента ее возникновения и до наших дней) в первоисточниках с кратким указанием, что привело автора произведения к созданию армянских стихов, помятуя, что проблемой русско-армянских литературных взаимоотношений, а точнее темой “Армения в русской литературе” мы занимаемся уже более пятидесяти лет.

По глобальной теме “Армения в русской художественной литературе, публицистике и поэзии нами опубликованы”:

1. Амирханян М.Д. Армения в русской литературе до присоединения к России. Ереван. 1976 г.

2. Амирханян М.Д. Армения в русской литературе XIXв. Ереван. 1977 г.

3. Амирханян М.Д. Армения в русской литературе XXв. Ереван. 1978 г.

4. Амирханян М.Д. Русская художественная литература об Армении. Ереван. 1983 г.

5. Амирханян М. Д. Русская художественная публицистика об Армении. Ереван. 1984 г.

6. Амирханян М.Д. Русская художественная литература и геноцид армян. Ереван. 1987, II доп. изд., 1990 г.

7. Амирханян М.Д. Классики русской литературы и Армения. Ереван.1991 г.

8. Не убий! Геноцид армян и русская поэзия. 1995-1918. Составление, редакция и вступительный очерк М.Д. Амирханян. Ереван. 1996 г.

9. Амирханян М. Д. А.С. Пушкин и Армения, Ереван. 1999, II доп. изд. 2012 г.

10. Амирханян М.Д. Русская поэзия и Ван. 2825. Ереван. 2002 г.

11. Амирханян М. Д. Россия и Армения. Ереван. 2000г., Ч. I. II доп. изд. 2003 г.

12. Амирханян М.Д. Геноцид в Западной Армении и русская поэзия. Ереван. 2005, II расш. изд. 2012 г.

13. Амирханян М.Д. Нация и национализм. Голос разума и милосердия. К 100-летию геноцида армян. Ереван. 2015 г.

14. Амирханян М.Д. Геноцид армян и русская публицистика. Сб. статей. Составление и предисловие. Ч. I. М. 1997 г.

15. Амирханян М.Д. Геноцид армян и русская публицистика.Сб. статей Часть II, Составление, редакция и предисловие Ереван.1998 г.

16. Амирханян М.Д. Геноцид армян и европейская публицистика. Сб. статей. Составление и предисловие Ереван. 2005. II доработ. изд. 2014 г.

17. Амирханян М.Д. В дополнении к перечисленному, по теме опубликовано около 100 статей.

Указанный список дополняется некоторыми исследованиями армянских авторов в том числе:

1. “Это Армения” Стихи русских поэтов. Ред. сост. и автор предисловия Л.М. Мкртчян. Ереван. 1967 г.

2. Ганаланяна О.Т. “Армения в творчестве русских поэтов”. Ер.1967 г.

3. Григорян К.Н. “Из истории русско-армянских литературных и культурных отношений”. Ереван. 1974 г.

4. Григорян К.Н. “Армения в русской литературе и живописи” (XVIII-первая половина XIXв.), Ереван. 1962 г.

5. Багдасарян Р.А. Николай Тихонов и Армения. Ереван. 1995 г.

6. Книга Братства. Советские поэты об Армении. Составление и редакция Вруйра Баласана. Ереван. 1981 г.

А также несколько статей, опубликованных в различных русских изданиях:

1. Амирханян М.Д. “Русская советская поэзия 20-30-х гг. и Армения”- “Вопросы русс. яз. и литературы”. Межвуз. сб. науч. труд. Вып. 2. Ереван. 1989 г.

2. Амирханян М.Д. “Русско-армянские религиозные контакты на раннем этапе” – Русский язык в Армении N1. 2001 г.

3. Амирханян М.Д. Павлова Л.В, Романова И.В. Реконтрукция «армянского текста» в русской поэзии 20 века. Опыт компьютерного исследования. «Известия» Смоленского госуниверситета. N2. 2020 г.

4. Багдасарян Р.А. “Армения звенящая огнем и кровью…” геноцид армян глазами очевидца С. Городецкого. // “Голос Армении”. 2013 г., 23 мая

5. Андреева М. Р. “Армянские фрески О. Мандельштама”. Ереван. изд. РАУ. 2001 и др.

Настоящее исследование возникло в ответ на весьма актуальное предложение доктора филологических наук, заведующего кафедрой литературы и журналистики Смоленского государственного университета, профессора Ирины Викторовны Романовой принять участие в разработке и составлении «Электронного справочника “Армения в зеркале русской поэзии” ». Проект И.В. Романовой состоит из двух частей. Первая часть — это антология “Армения в зеркале русской поэзии”, вторая — электронный справочник, включающий анализ лексики, образной системы, повторяющихся лексических комбинаций корпуса стихотворений антологии. Первой частью проекта мы занимаемся, повторимся, более 50-ти лет. Об этом свидетельствует опубликованный выше список наших работ.

Мы благодарны профессору И.В. Романовой за такое актуальное и ценное в научном смысле предложение. Наше исследование охватывает русскую поэзию от ее возникновения и до наших дней, поэзию многих десятков авторов, что, естественно, создало определенные трудности в построении книги. Поэтому наше исследование получилось частью монографией, частью антологией. Хочется надеяться, что читатель поймет нас и не осудит, что мы в монографическую часть внесли некоторые сведения о творческом пути авторов, а в антологической части поместили их стихи без анализа и комментариев. Эти пробелы восполнит будущий электронный справочник. В этой части наша задача была показать читателю содержательную часть стихотво–рений, что является более важным, показать собранный корпус “армянских текстов”, в котором Армения упоминается не как инородное тело, а как часть русской художественной действительности и русской языковой картины мира.

Целью проекта является создание в сети Интернет в открытом доступе уникального « Электронного справочника “Армения в зеркале русской поэзии” », который охватывает впервые собранный Корпус “армянских текстов” русской поэзии и исследуется:

· алфавитно-частотный и частотно-алфавитный словарь «армянского текста» русской поэзии;

· указатель концептов «армянского текста» русской поэзии;

· словарь лексических комбинаций «армянского текста» русской поэзии;

· указатель метафорических моделей «армянского текста» русской поэзии;

· словарь афоризмов “армянского текста” русской поэзии.

Таким образом, читатель получит исследование по теме “Армения в зеркале русской поэзии”, а пользователи будут иметь доступ к собранным в одном месте поэтическим произведениям русской литературы от средних веков до наших дней, посвященным Армении. К ним приложен справочный материал в виде словарей и указателей, позволяющих обнаружить неочевидные структуры текста, действующие на уровне лексики, образной системы, семантики.

Научная новизна проекта состоит не только в создании “армянского” корпуса текста, но и в применении к его анализу фундаментальных направлений, характеризуемых между–народным научным сообществом как Digital humanities (включающих составление корпусов и компьютерные методы обработки текстов), а также data mining – интеллектуальный анализ данных. Такой подход позволяет реконструировать общие для русской поэзии и индивидуально авторские стратегии текстопорождения “армянского текста” русской поэзии.

Исходя из этих задач, автор сделал попытку по возможности собрать воедино огромный пласт стихов русских поэтов об Армении, начиная с русских былин и до наших дней. Хотя мы помним, что русская проза об Армении возникла намного раньше. К включенным в книгу стихам кратко дается некоторый справочный материал об авторах стихов, сделана попытка расположить материал в возможной хронологической последовательности, стихотворения русских поэтов даны текстуально в авторском варианте без содержательного анализа. Именно в этом отличие данного исследования, охватывающего огромный исторический период от существующих изданий по отдельным авторам, темам и историческим временным отрезкам.

Автор сознает, что охватить все опубликованные в различных временных литературных и исторических источниках стихотворения русской поэзии, не представляется возможным. Вместе с тем включенные в настоящее исследование разные по уровню и содержанию стихотворения различных авторов, в совокупности создают определенное цельное впечатление об исторически удивительных, добрых взаимоотношениях между русскими и армянами и показывают, что никогда не было непонимания и столкновений между этими народами в глобальном масштабе. Наоборот, на протяжении всей истории взаимоотношений, между двумя народами, как и в наши дни, наблюдаются доброжелательность, преданность, взаимопони–мание и взаимопомощь, что мало или вовсе не встречается у русских и армян с другими народами. Сюда не входит взаимная неприязнь, враждебное отношение и недоверие отдельных должностных лиц и простых представителей русского и армянского народов.

Примером доброжелательности является вмешательство России в прекращении военных действий и кровопролития в Карабахской войне, в начале XXI в. в наши дни, хотя это объективно пока и не разрешило проблемы.

Наше исследование разбито на исторические периоды с возможным сохранением хронологической последовательности авторов. Так:

§ Глава I. Русская ранняя поэзия и Армения.

§ Глава II. Русская поэзия XIX в. и Армения.

§ Глава III. Русская поэзия начала XX в. и Армения.

§ Глава IV. Русская советская поэзия и Армения.

§ Глава V. Стихи русских поэтов началa XXI в. и Армения.

§ Вместо заключения.

§ Послесловие.

М. Д. Амирханян

Доктор филологических наук, профессор

Почетный профессор Российского

нового университета

ГЛАВА I

РУССКАЯ РАННЯЯ ПОЭЗИЯ И АРМЕНИЯ

«Полнее сознавая прошедшее,

мы уясняем современное,

глубже опускаясь в смысл былого –

раскрываем смысл будущего»

А.И. Герцен

Наше обзорное краткое ознакомление с русской прозаической литературой в слове “К читателю”, позволяет нам согласно цели работы “Армения в зеркале русской поэзии” продолжить в возможной хронологической последовательности исследование, возникшей с давних времен русской поэзии об Армении.

На заре появления поэтического слова в русской литературе объектом воспевания была и армянская действительность. Одно из ранних поэтических упоминаний об Армении встречается дважды в былине “Илья Муромец и Святогор”, возникшей в XVI-XVII в. В первом случае, когда Святогор, проснувшись от крика и неоднократных ударов Ильи рассерженный

Поглядел богатырь в руку правую

Увидал тут Илью Муромца,

Он берет Илью да за желты кудри,

Положил Илью да он к себе в карман,

Илью с лошадью да богатырской,

И поехал он да по Святым горам,

По Святым горам да Араратскиим

Так Илья просидел в кармане Святогора три дня. Затем богатыри побратались.

Как седлали они коней добрых

И поехали они да не в чисто поле,

А поехали они да по Святым горам

По Святым горам да Араратскиим[30]

Поэт XVIII века Василий Петров, автор многочисленных од и посланий, личный чтец Екатерины II, “позабыв” об абсолютистской политике императрицы, ее угнетении крестьян, воспел “благотворительность” и просветительные деяния Екатерины II. В 1770-х гг. Императрица, продолжая начинания Петра I, предприняла добровольное переселение из Крыма армян, греков и других национальных меньшинств на юг России. На новых местах переселенцев нужно было, согласно ее указаниям, “приласкать”, чтобы не только “перешедшие в пределы сохранены были, но и чтобы находящиеся за границей, видя их благоденствующих, к ним присоединились”[31]. Специальной грамотой Императрицы они освобождались от рекрутства, от уплаты государственных податей и повинностей сроком на десять лет. Им разрешалось свободно торговать как вне, так и внутри России, строить фабрики, заниматься промыслами и т.д.[32] Мероприятия Екатерины II осуществлялись через влиятельного государственного деятеля князя Г.А. Потемкина. Эти события легли в основу оды В. Петрова “Его светлости, князю Григорию Александровичу Потемкину” (1778), в которой восхваляются действия Потемкина в вопросах подчинения России южных областей, где он стремился создать города и подвести многие народы под “материнское крыло” Екатерины:

Се Небо безъ угрюмыхъ тучь!

Туда, гласить, просmриmесь прямо,

Тамъ нивы плодоносны, mамо

Екатерининь блещетъ лучь.

Оm ногъ прахъ Крыма оmmрясиmе,

Ей дань-духъ чистый принесиmе.

Молдавецъ, Армянинъ

Индeянeнъ иль Еллинъ,

Иль черный Ефиопъ,

Подъ коимъ бы кто небом

На свeтъ ни произникъ;

Маmь всeмъ Е к а т е р и н a;[33]

В этом стихотворении В. Петров показывает “заботу” фаворита Екатерины Г.А. Потемкина о многих народах, явно намекает на переселение армян из Крыма к Азовскому морю и основание на Дону города Ново-Нахичевани, а в стихотворении “На кончину князя Григория Александровича Потемкина-Таврического”, вместе с оценкой роли князя в деле переселения национальных меньшинств и их размещения, описана скорбь и печаль представителей многих народов, в том числе и армян, по поводу кончины князя:

Крушатся по тебе и малы, и велики,

Болезнуют свои и чуждые языки;

Молдаванец, Арменин и Влах, и Галл, и Грек...

У другого писателя этого периода, Василия Рубана, издателя журналов “Ни то, ни се” и “Трудолюбивый муравей”, личного секретаря Г.А. Потемкина, также встречаются упоминания об армянах. В стихотворении “Эпидикион или Надгробная песнь”, посвященном князю Г.А. Потемкину-Таврическому, автор вместе с его “заслугами” в осуществлении политики Екатерины с документальной точностью описывает факты недавнего прошлого: для чего были переселены с других мест национальные меньшинства на юг России, о строительстве там армянами Ново-Нахичевани и важности предпринятого правительством политического и экономического акта. Стихотворение В. Рубана начинается:

В сем Храме погребен преславный тот Ирой[34]

Таврида коего покорена рукой,

По воле Росския Великия Паллады,

Воздвиглись многие в России Южной грады

Где Ворисфенский в свет произведен Вион,

Там сей с пристанищем сооружен Херсон,

Где храбрый Святослав с Древлянами сражался,

Екатеринослав в том месте основался;

С Екатериною Иосиф были там,

И ими заложен в честь Богу в оном Храм

Он таков Терека до самого Черкаска

Строением черта укреплена Кавказска,

Чем к Югу и предел России расширен

И Горских хищников набег к нам отвращен

Саратов, Астрахань, Днепр, Харьков, Крым, Азов,

Гражданских суть его свидетели трудов,

И Николаев и Богоявленск на Буге

К Его же ревностной принадлежит заслуге

Ты, тихий Дон, и вы, усть-Кальмусски воды!

Из ваших влагу недр днесь новы пьют народы! Нахичевань при том, Мариуполь при сих,

И множество еще селений других;

Для удобрения полей и садоводства,

Художеств и ремесел, торгов и судоходства,

Род греков и армян из Крыма переведен

И при Миотиде в России заселен.

Жизнь ведши странную пресеклись Запорожцы

И верный вместо их явились Черномордцы.

Лежавша впусте степь заселена Днепра,

И тучныя поля от Буга до Днестра,

Пределом Росския назначены державы,

Екатеринина могущества и славы

Воздвигнут Монумент на суше и водах,

И в Севастополе родившись Росский Флаг

Гребной и парусный взрос в скорости безмерной,

И повелителем стал всей пучины Черной

Умножены полки и легких войск число

Благоустроенных, в дни кратки возросло.

Коль кратно с дерзкими врагами ни сражались,

Победоносцами толико крат авлялись.

Очаков гордый пал, Бендеры, Измаил,

И Задунайской брег законы Россов чтил,

Анапа и Суджук, России покорилась,

И Мусульманская кичливость усмирилась,

Пленением пашей, падением градов,

И многих гибелью своих морских судов,

Которые в крахности из медных жерл палили

И средь Серальских стен Селима разбудили:

Он в страхе мещет взор – чертогов от высот,

И погибающий зря пред Стамбулом флот,

Средств ко спасению других не обретает,

Как мир с Россиею творить повелевает:

Но прежде нежели сей мир пришел к концу,

Угодно сделалось вселенныя Творцу,

Ироя взять сего от жизни скоротечной,

Для воздаяния ему награды вечной,

И по божественным судьбам для смертных силе,

Здесь гроб Потемкина-Таврического зрим:

Достойный памятник воздвигнет здесь Паллада,

А сверх того и все сего строение града,

Храм, крепость и морских жиздилище судов,

Есть памятник его недремленных трудов,

Дела его всегда пребудут в свете громки,

И слава пренесет их в поздые потомки,

Иройских подвигов Его в безсмертну честь,

Здесь будут с Лаврами оливны ветви цвесть.

В заключении этой главы обратим внимание на два фактора. Во-первых, В. Рубан в довольно пространном стихотворении прослеживает историю и мощь России времен Екатерины и ее фаворита А. Потемкина. И во-вторых, как было указано выше в нашем слове “К читателю” (С. 18) армянская действительность упоминается в русской поэзии не как отдельное инородное тело, а как элемент русской художественной действительности, который расширился в дальнейшем в русской поэзии XIX в.

ГЛАВА II

РУССКАЯ ПОЭЗИЯ XIX ВЕКА И АРМЕНИЯ

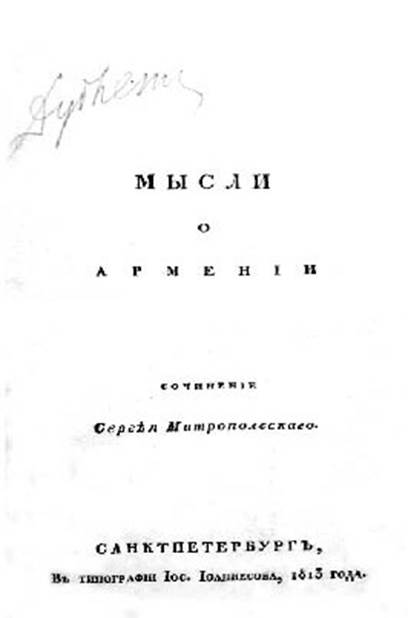

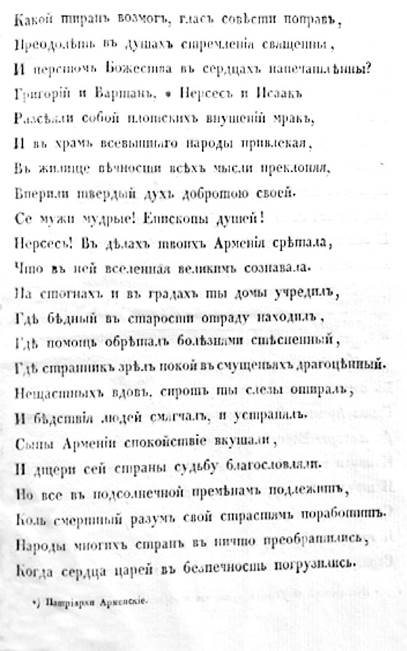

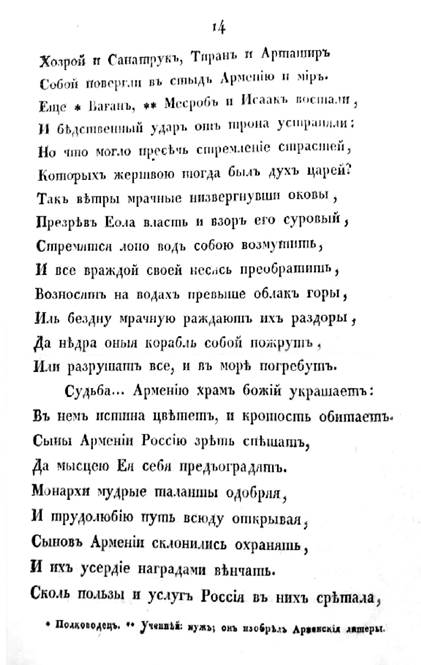

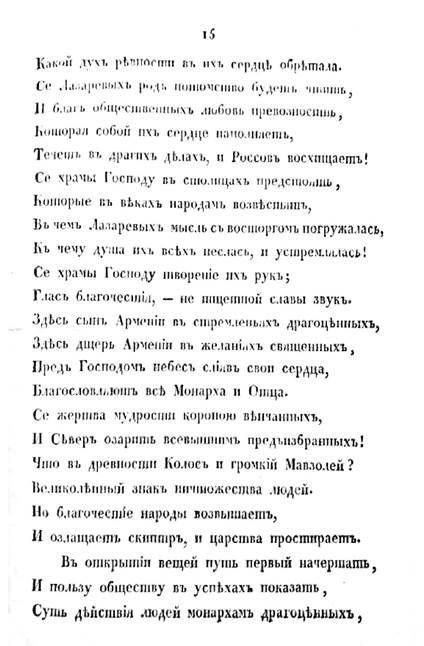

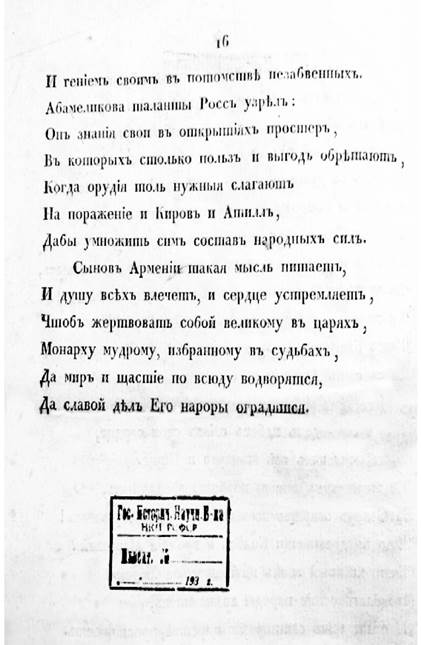

С. МИТРОПОЛЬСКИЙ

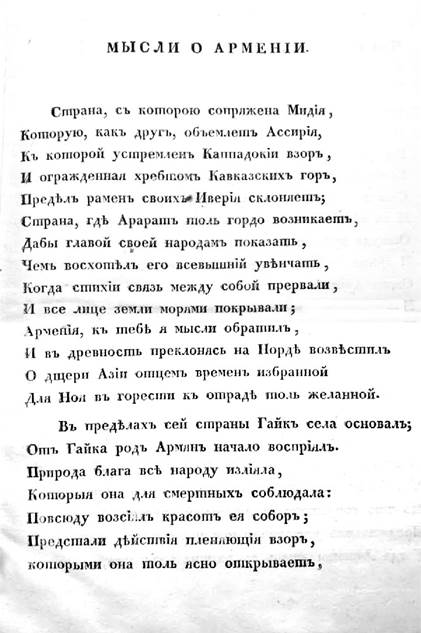

Малоизвестный русский поэт С. Митропольский в 1813 г. издал в Санкт-Петербурге стихотворную поэму “Мысли о Армении”. Сейчас однозначно трудно утверждать, что побудило С. Митропольского написать поэму “Мысли о Армении”. Но как бы там ни было, судя по сочинению, можно утверждать, что в поэме проявились незаурядные и глубокие знания автора истории Армении, что свидетельствует об интересе автора к исторической судьбе армянского народа. Поэма начинается с географического описания расположения древней Армении, с которой “сопряжена Мидия” и дружески “объемлет Ассирия”, к которой устремлен взор Каппадокии и ограждена она хребтом Кавказских гор. В этой стране величественно возвышается Арарат, народы видят, чем увенчана эта земля. К этой стране и обратил свой взор русский поэт. Его “Мысли” не простое в поэтическом выражении перечисление перипетий в исторической судьбе армянского народа — это философское осмысление событий в их связи с судьбами страны и со временем.

В Армении “праотец” армян Гайк основал села, а природа дала народу все блага и “повсюду воссияла красота соборов”. Воскрешая картины прошлого, автор воспевает трудолюбие армян:

Сыны Армении к сему душой склонились,

И качеством драгим особенно пленились,

Чтоб побеждая все, быть в действиях своих

Полезным для себя, полезным для других.

С. Митропольский особо восхваляет действия дочерей Армении, которые, блистая “свойством нежности с невинностью”, своим трудолюбием украшая природу, “Армении процвесть судьбы определили”.

Скрупулезно прослеживая страницы исторического прошлого, С. Митропольский утверждает, что с Арменией времен Тиграна, Арташеса, Трдата и в последующие времена сталивались Лукулл, Красс, Помпей, аланы, персы и многие другие. В поэме хотя и кратко, но метко характеризуются действия некоторых армянских царей: чего достигла страна при каждом. Так, Тигран Великий “силою армян обогатил”, при Арташесе “на стогнах и в градах обилие вселилось. Счастливая страна! Во времена златыя”. Трдат “цели важныя открыл в своих делах”. Вспоминаются времена принятия христианства в Армении (301 г.), когда “благия небеса Григория избрали”, когда святой Месроп создал армянский алфавит (404 г.), а полководцы Ваан и Исаак отводили бедственные удары от трона и т.д.

Прослеживая важные исторические вехи, С. Митропольский в поэме доводит повествование до начала XIX в., до той поры, когда род Лазаревых и Абамеликов был уже известен в России. Обращает на себя внимание историческая значимость поэмы. Если исключить религиозно-монархические ремини–сценции, поэма была написана в духе уважения и любви к армянам, хотя в поэтическом отношении она оставляет желать лучшего, в этом смысле мы будем снисходительны к поэме. Важно, что в поэме показано, с одной стороны, тяготение армян к России, с другой — доброжелательность русских, трудолюбие и степень полезности армян русскому обществу.

Место армян в русском обществе, как справедливо показывает С. Митропольский, не было второстепенным. Им были предоставлены широкие возможности для проявления способностей и таланта во всех сферах жизни:

“Мысли о Армении” — это первое стихотворное произведение, широко поставившее в русской художественной литературе вопросы взаимопонимания двух народов. В поэме показана огромная роль, которую сыграла Россия в жизни армянского народа.

О сказанном читатель может убедиться, познакомившись с поэмой С. Митропольского “Мысли о Армении”.

Д.И. ХВОСТОВ

(1757-1835)

События войны России с Турцией нашли широкое воплощение не только в исторической и документальной литературе, в русской прессе, но и в русской поэзии. Откликом на войну с Оттоманскою Портою и мир, заключенный в Адрианополе 2 сентября 1829 г. между Россией и Турцией, явились стихи графа Д.И. Хвостова. Освободительная миссия русского солдата воспета в этих стихотворениях. Жаркие баталии развернули солдаты против турок в “краю Тиграна”. Автор воздает хвалу силе и мощи русского солдата, идущего на помощь притесненному народу:

Летит на Крыльях Эриванский,

Зеленый лавр всечасно жнет...

………………………………

Там рать за горы перекинет,

Там на твердыни силы двинет,

Тиграна край покрыв щитом,

Дерзает дале в крепкой думе

И вдруг явяся в Арзеруме,

На Трапезонт бросает гром[35]

В другом стихотворении — послании А.А. Писареву[36] Хвостов воспевает генерала русской армии А.П. Ермолова, подвиги которого “забвенья избегнут”. Но радость поэта в этом стихотворении выражена по другому поводу. Его стихи читает в Колхиде Язон, не “рыцарь жен”, не древних лет Язон, который взял руно “волшебством у Дракона”, а

Современник наш, Российских честь знамен,

Аракса бодрый страж, восточных друг племен.

Таким образом, воспевая силу русского оружия, несущего освобождение угнетенным народам окраин России, поэт упомянул здесь и армянскую реку Аракс, сделав ее в общей канве стихотворения органической его частью, конкретизировал место события.

Во время Русско-турецкой войны 1828-1829 гг. граф И.Ф. Паскевич-Эриванский во главе Отдельного Кавказского корпуса 14 июля 1828 г. двигался за Арпачай (приток Аракса). Этому переходу посвящено стихотворение Н.И. Бутырского “Селение Гумры”[37], в котором, обращаясь к полководцу русской армии, поэт восклицает:

Постой, колена преклони.

Рушитель грозный Эривани!

Здесь — без шелома и брони,

Прилично пасть пред богом брани.

Эти места являются, по мнению поэта, священными, потому что здесь стоит гора Арарат в “броне снегов”, над которым как мир “мелькнули семьдесят веков”. Арарат устоял против раската “потопных яростных валов”. Эта “допотопная гора” является стражем на границе. К ней “пришла” слава русского оружия, которая

... Где, в каких местах,

Арзрума ль в вековых стенах,

В Варшаве ль вознесешь Алкиду,

Сказав: «не делай», пирамиду!

Н.И. БУТЫРСКИЙ

(1783—1848)

Никита Иванович Бутырский — профессор Санкт-Петербургского университета.

В 1812 г. — адъюнкт-профессор эстетики, в 1819 г. — экстраординарный профессор поэзии; в 1826 г. — ординарный профессор.

В 1821 г. — преподаватель политической экономии и финансов. В 1835 г. — преподаватель российской словесности в Императорской военной академии.

В 1812 г. Н. И. Бутырский перевел на русский язык “Курс философии” Лудв. Якоба (СПб.,); в 1815 г. “Историю Тридцатилетней войны” Шиллера (СПб.,); в 1826 г. “Речь о действии просвещения” Дегура (СПб.,).

В 1837 г. издал сборник своих стихотворений под заглавием «И моя доля в сонетах» (2 ч., СПб.,).

И моя доля. в сонетах

Селение Гумры

На взятие Ахалцыха приступом

С.Н. ГЛИНКА

(1775- 1847)

Во вступительном слове мы упомянули о сочинениях С. Глинки касательно армянской действительности. Это его фундаментальный двухчастный труд “Обозрение истории армянского народа от начала бытия его до возрождения области армянской в Российской империи” (Ч.1. 1832, Ч.2. 1833). Eму принадлежит также ряд историографических, документальных и художественных сочинений, в том числе “Две повести в стихах, почерпнутые из древних армянских летописей” (1831) и другие.

В своих сочинениях Глинка объективно показал, что армяне никогда не “домогались завоеваний”, они всегда отражали насилие, “попирающее человечество”. Во все времена армяне “утверждали училища, — пишет Глинка. — В наше время вполне ощутили пользу первоначальных училищ для развития умственных способностей. Но чем с таким жаром занимались в XIX столетии, армяне занимались тем в первые века народного своего существования[38]”. С. Глинка — первый русский автор, написавший историю Армении в 2-х частях. В истории Армении он увидел трагичную многовековую судьбу армянского народа, которая произвела на него сильное впечатление. Поэтому вполне поучительны и современны в наши дни заключительные слова его труда: “ Если бы в сие мгновение прервалась нить моего бытия, то последнею моею мыслию была бы мысль: да цветет человечество союзом братства, любви и взаимного благоговения” (выделено мною. — М.А.).