Бывая в Мамонтовском театре можно было наблюдать, что Шаляпин был в поре величайшего творчества. Каждая новая роль его бывала для нас, тогда живших в Москве, новым откровением. Театральный сезон был весь заполнен Шаляпиным, разговорами о нем, восторгами, знакомством с ним и т. д.

Как‑то меня пригласили в Общество любителей художеств, где тогда собиралось немало народа, так или иначе причастного к искусству. Я не любил там бывать, но на этот раз обещали, что там будет и новый «кумир». Его уже в те дни таскали по Москве чуть ли не по записям. Около него образовался кружок лиц, делающих на его имени свое маленькое благополучие. Они возили его туда, сюда, были с ним на «ты», и проч. и проч. Вот и теперь один из этих Бобчинских привез Федора Ивановича в Общество любителей художеств. Певец всем понравился, нашли его славным малым. Он охотно и много пел. Ужинал, со всеми перезнакомился. Выглядел он тогда совсем юным. Огромного роста – вятское, немного бабье лицо было умно, легко преображалось в соответствии с тем, что требовалось ему. Он был или казался тогда простодушным, доверчивым. Так нам всем в ту пору казалось. В то лето, по дороге в Уфу, я прогостил у молодого Горького в Нижнем несколько дней[260]. Написал с него этюд и много говорил с ним о новом замечательном артисте, который должен был играть летом в ярмарочном театре. Горький жаждал увидеть Шаляпина, познакомиться с ним, не предугадывая, что в будущем эти два имени так часто будут произноситься вместе.

Я особенно в то время был увлечен ролью Сусанина, в которой Шаляпин давал такой полный, естественный и величавый образ крестьянина, охваченного огромной идеей, – положить жизнь за Родину, за юного царя. Кто помнил Петрова, знаменитого создателя глинкинского героя, те находили, что образ, даваемый Шаляпиным, был не ниже. Я же полагал, что он совершенен.

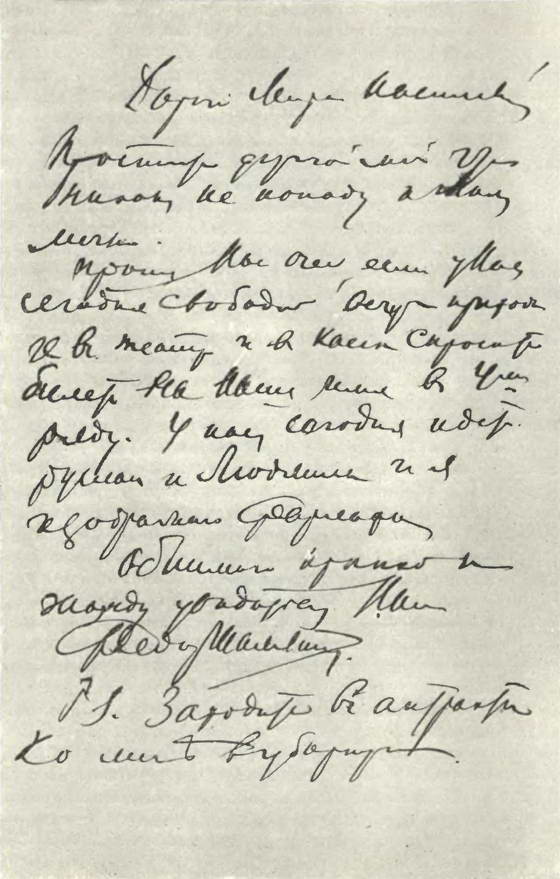

Записка Ф. И. Шаляпина М. В. Нестерову

Я снова переехал в Киев и лишь проездом в Петербург бывал в Москве, каждый раз не упуская случая посмотреть Шаляпина в одной из новых, еще не виденных мною ролей. Шаляпин теперь пел на сцене московского Большого театра[261]. Широкий путь лежал перед ним…

Летом того же года я был в Кисловодске, встречаясь с Шаляпиным, Собиновым, Збруевой часто на даче Марии Павловны Ярошенко.

Время шло. Шаляпин был всероссийской знаменитостью. Он создавал один за другим дивные образы: Мефистофель, Владимир Галицкий, Сусанин, Мельник, царь Борис, Грозный – все они были великолепными, быть может, гениальными созданиями, его прославившими. Образы, им созданные, иногда приближались, возвышались до Сурикова; были так же трагичны и не менее историчны. Поразительная гармония внешнего и внутреннего облика его героев с вокальными его достижениями. Ведь обычно мы получали одно из двух: или изумительные голосовые средства при полном отсутствии игры, как у Мазини, Патти, или же то, что было у великолепного актера‑певца Стравинского, владевшего в совершенстве «игрой» при несовершенном голосе. И лишь Шаляпин, да еще, быть может, француз Девойод в мое время совмещали то и другое… Оба они придавали большое значение костюму, гриму, декорациям.

Так подвизался тогда Федор Иванович Шаляпин, переезжая из Москвы в Питер, появляясь то там, то здесь в провинции, везде с одинаково огромным успехом. Не нужно говорить, как в те дни оплачивалась возможность слышать его. Записи, очереди дневные и ночные у театра, барышники и проч. Множество анекдотов, рассказов о том, как певец обращался со своими антрепренерами, с бесталанными собратьями по искусству, с разными глупыми Фаустами и такими же Маргаритами, наконец, с дирижерами просто и дирижерами знаменитыми. Рассказывали, что «Федя», как его многие теперь любили называть в глаза и за глаза, одетый в бармы и шапку Мономаха, перед тем как выходить, торгуется с плутоватым антрепренером, требует «деньги на стол» и т. п. Или он урезонивает на сцене во время репетиции князя Василия Ивановича Шуйского – какого‑нибудь Шкафера – быть с ним, с царем Борисом, повежливей, не наседать на него фамильярно, помнить, что «все же я царь…». Словом, теперь это далеко уж не был тот благодушный вятский паренек, что явился однажды перед изумленными москвичами. О нет, – это было совсем иное, – это был уже властный, деспотический владыка сцены.

Вот он в Киеве[262]. Билеты задолго все проданы. Я иду на «Бориса». Говорят, что сейчас Шаляпин роль эту переработал, углубил. Это правда: царь Борис великолепен. В антракте иду к Федору Ивановичу, в его уборную, полную народа. Тут все гости дорогие. «Борис» сегодня идет последний раз. Шаляпин уезжает куда‑то дальше. Получаю приглашение после спектакля на ужин в Гранд‑Отель.

Народу полон зал. Кого, кого тут нет. Пир горой, шампанское льется. Однако «сам» пьет, вопреки молве о нем, мало. Наступает рассвет. Те, что «уцелели», перешли с хозяином в его номер. Там он вздумал петь, и пел дивно. Разбуженные соседи и не думали протестовать – ведь они слушали самого Шаляпина, да еще в таком ударе! Домой я попал тогда, когда дочь моя уходила в институт (она была так называемая «экстерна» – приходящая)[263].

Шаляпин чаще и чаще стал бывать в Киеве. Вот он опять там. Мы снова видимся. Он иногда заезжает ко мне перед спектаклем. Однажды заехал днем посмотреть мою «Святую Русь», которую я в те дни кончал[264]. Застал у меня киевских дам. Как прирожденный светский человек держал он себя с ними. Одна из дам, умная и даровитая, нашла в нем сходство с «львицей». И правда, Федор Иванович иногда походил на молодую, ласковую, как бы облизывающуюся львицу. Вскоре состоялся бенефис артиста. Я был на нем. Шел «Фауст». Спектакль начался. Шаляпин был исключительно прекрасен. Никогда не забуду сцены, когда Мефистофель является на площади перед церковью, куда вошла Маргарита. Это появление, истинно трагическое, проведено было так ново, так неожиданно, гениально. Мефистофель, одетый в черное, в черный, дивно облегающий гибкую фигуру плащ на оранжевой, огненной подкладке, едва заметной то здесь, то там, тяжелой, конвульсивной поступью – поступью грешника, стопы которого как бы впиваются в землю, им попираемую, и он с величайшим усилием отрывает их от раскаленной земли – делает новый шаг к новому греху, к новой беде… Такой Мефистофель совсем уж не оперный дьявол. Он поистине несет в себе, в каждом своем помысле, в каждом движении гибель, проклятие… И все же он шел, ибо и в этом было его проклятие. Успех Шаляпин имел в тот раз огромный.

Мои отношения с Федором Ивановичем не менялись. Бывая в Москве, я бывал у него. Однажды обедал у него в обществе Рахманинова, К. Коровина и еще кого‑то. Помнится, приехав из Киева, я не мог достать в кассе билет на «Царя Бориса»[265]. Позвонил к Федору Ивановичу, и он устроил меня в оркестре, где я мог не только видеть и слышать Бориса, но еще и наблюдать жизнь оркестра – этого царства инструментов, подчиненного одной воле, одному исключительно музыкально одаренному человеку – дирижеру. В антрактах по переходам из оркестра я пробирался в уборную Федора Ивановича. Там, среди своих поклонников и друзей, отдыхал он, усталый. В эти минуты поистине тяжела ему была «шапка Мономаха».

В тот раз он играл дивно, и, что не часто с ним бывало, сам был доволен своей игрой. Сцена с видениями на троне была потрясающе прекрасна. После нее изнеможенный, со слипшимися волосами, как бы сам раздавленный содеянным, он долго оставался в уборной безмолвным, постепенно освобождаясь от страшного видения, им гениально созданного…[266]

В. Н. Андреев‑Бурлак

Андреев‑Бурлак был первоклассный сценический талант. Раньше, до сцены, он был капитаном одного из волжских буксирных пароходов. Талант его – был русский талант, так называемый «нутряной». На сцену он попал немолодым. Лучшую пору свою играл в Москве, кажется, в Народном театре, потом в театре Бренко, вместе с Киселевским, Ивановым‑Козельским, Соловцовым, молодым Рощиным‑Инсаровым, Гламой‑Мещерской и др. Бурлак сильно пил и был на редкость некрасив: нижняя губа была у него непомерно велика, и тем не менее в ролях своего репертуара он был удивительный артист.

Вне сцены я встретил его дважды. Первый раз дело было в популярном когда‑то актерском ресторанчике «Ливорно» близ Кузнецкого моста, в небольшом, одноэтажном, выкрашенном в темно‑коричневую краску домике. Там, в «Ливорно», великим постом был слет актерской братии. В «Ливорно» они питались, там были радостные встречи старых друзей, там же была и актерская «биржа». Там они заключали контракты с антрепренерами и после пасхи разбредались по лицу русской земли.

И вот однажды, проездом через Москву, я зашел в «Ливорно» позавтракать. Маленький грязненький ресторанчик‑кабачок кишмя кишел актерским людом. Я занял свободный столик, заказал себе что‑то и стал наблюдать за необычным для меня миром. Было шумно, все говорили, что‑то напевали, немного «позировали», «играли». Радостно встречались, лобызались. Все жили особой возбужденной жизнью. Здесь были налицо все персонажи тогдашней сцены: были трагики, резонеры, первые любовники, комики, комические старухи. Не было еще тогда актеров на амплуа «неврастеников», появившихся позднее, вместе с драмами Чехова, Ибсена и других.

И вот в разгар такого шумного сборища отворяется наружная дверь: в нее врываются вместе с холодным воздухом клубы пара, а в них видна фигура вошедшего человека, выше среднего роста, хорошо одетого, усталого. Он медленно проходит между столиками к буфету, а на пути его шествия все сидевшие поспешно и почтительно встают и, как один, молча кланяются вошедшему, а он не спеша, торжественно, как король на сцене, проходит дальше, отвечая всем усталым, величественным наклонением головы. Так он проследовал в глубь ресторанчика и скрылся из глаз. Пронесся шепот: «Андреев‑Бурлак, Андреев‑Бурлак». Таковы сила и действие подлинного таланта. Он вызывает невольное преклонение.

В. Н. Андреев‑Бурлак. Фотография

Прошло года два‑три. Я снова был в Москве. Зашел пообедать в «Большую Московскую». Выбрал столик, устроился поуютней, заказал себе что‑то и стал наблюдать за милыми москвичами, весело и оживленно заканчивающими в «Большой Московской» свой деловой день. Очень близко от меня, почти напротив, сидели двое: очень некрасивый, болезненного, раздражительного вида господин – знаменитый Андреев‑Бурлак и с ним элегантная молодая дама редкой красоты, одетая в мягкий черный крепдешин.

Контраст безобразной старости и необычайной прекрасной молодости был еще более разителен тем, что молодая красавица влюбленно, с величайшей нежностью ухаживала за своим старым, полуживым, достаточно уродливым спутником. А он, усталый, быть может, слишком привыкший к преклонению перед своим талантом, равнодушно, апатично принимал такую трогательную заботливость очаровательной красавицы.

Вскоре газеты принесли весть, что Андреев‑Бурлак умер.

«О том, о сем»

Актер

Как не хотелось моим родителям, чтобы я стал художником! Примеры, что были у них на глазах, пугали их. Два‑три таких «художника» были у нас в Уфе, и вид их не радовал глаз родительских… Народ был не солидный, что говорить! А тут еще этот Павел Тимофеевич Беляков!.. Подумать только – сын степенных родителей, и вот, порадуйтесь на него!.. И я помню Беляковых: их лавка была по Гостиному ряду – крайняя. «Дело» было большое, торговали Беляковы «бакалеей». Старик Беляков, Тимофей Терентьевич, бывало, целыми днями «дулся в шашки» с соседями. Короткий, коренастый, зимой и летом в высоком картузе, из‑под которого вились крупные седые кудри, с окладистой белой бородой, в донельзя замасленном архалуке, он звонким тенорком покрикивал на «молодцов». Дело же вел старший сын, Александр; младший, Павел, был человек «с фантазией», и плоха была надежда у старика на Павла. Оно так и вышло: как‑то проснулись уфимцы, и первую новость, что принесли хозяйки с базара, была та, что Павел Тимофеевич пропал; искали его везде, в часть заявили, а его нет как нет. С месяц посудачили уфимцы о беляковской беде, потом стали забывать, а там пришла весть – объявился наш Павел Тимофеевич, прислал родителям письмо, просил прощения, писал, что определился послушником, просил благословения. Старики поохали, погоревали и все свалили на «волю божию» и сыну благословение послали.

Все поуспокоились, стали опять жить‑поживать, старик опять стал «дуться в шашки». Время от времени, от «монаха», как прозвали Павла Тимофеевича уфимцы, доходили вести: ничего, подвизается, смиряет грешную плоть, ну и прочее… Прошло так с годок, хлоп, опять беда! Старик Беляков узнал, что наш «монах» из монастыря убег, куда – неведомо; опять загоревали, заскучали старики, и года не прошло, как на грех – пришли новые вести: «монах» объявился где‑то в Астрахани, в актеры поступил. Ну, тут не стерпел Тимофей Терентьевич, его хватила «кондрашка». Похоронили старика, помянули, как следует, по обычаю отцов‑дедов. «Дело» перешло в руки старшего – Александра, и дело из рук у него не валилось, машина заработала без перебоя. Кое‑когда доходили до Уфы слухи, что «монах» играет то там, то сям, где‑то по сибирским городам…

Пришла Нижегородская ярмарка, потянулись купцы и из нашего города. Известное дело, надоело сидеть за самоваром, с толстыми, сытыми женами, захотелось на волю, на людей взглянуть, ну и себя показать, погулять на ярмарке, послоняться «на музыке» под Главным домом, побывать там, у разных «Барбатенок»[267], «арфянок» послушать и тому подобное… Днем дела делают, ходят «по рядам», товары закупают, а придет вечер, падет ночь на землю, тут уж ничего не поделаешь, как с цепи сорвутся, закатятся в Кунавино, на «самокаты» до самого рассвета. Так‑то бывало и с нашими уфимцами, куда‑куда не занесет их «нелегкая». И надо было случиться так, что спьяна попали они не в то место, куда метили, промахнулись: вместо «Барбатенко» – угодили в театр… Ну, что делать, надо терпеть. Сели. Один купил афишку, смотрит в нее и глазам не верит: в самом конце написано, что такую‑то роль исполнит… Кто?.. Как вы думаете?.. Наш «монах», еще этого недоставало!.. Скоро пришел и ярмарке конец, поехали наши купцы домой, рассказали, что и как, каких товаров накупили, кого видели, и что больше всего раззадорило уфимцев, это то, что купцы видели въявь «монаха», Павла Тимофеевича Белякова.

Родительница его к тому времени померла, а брат россказням так и не поверил.

Прошел еще год, наступило лето, на заборах нашего города появились большие розовые и голубые афиши: «Анонс». Уфимскую публику извещали, что такого‑то числа приезжает в город труппа под управлением известного артиста Хотева‑Самойлова; дальше объявляется репертуар – от трагедии Шекспира до «Прекрасной Елены» включительно, еще дальше перечисляется состав труппы и между актерами, в конце, значится имя нашего Павла Тимофеевича Белякова… Кончалась афиша декоратором, суфлером, «париками» и прочей театральной мелкотой. Заволновалась Уфа, купцы позабыли о барышах, приказчики временно перестали таскать из хозяйских касс «выручку», лавочные мальчишки меньше дрались. Все ожидали «развития событий»; и они не заставили себя ждать: из номеров Попова сломя голову прибежал в Гостиный двор номерной, оповещая по дороге: «Приехал, приехал, сам видел!..»

М. В. Нестеров. Комик Морев и трагик Горев (Из воспоминаний об Уфе 1880‑х годов). 1936

На другой день с утра в городе появились новые афиши; они гласили, что «для открытия сезона» приехавшей из Казани труппой под управлением известного артиста Хотева‑Самойлова в Летнем театре Блохина представлена будет «мелодрама» такая‑то, перечислялись действующие лица и исполнители и опять в конце было сказано, что роль «слуги» исполнит П. Т. Беляков…

Жадно читались афиши, но уфимцам не нравилось, что имя их земляка стояло последним. Люди бывалые, знающие, что театральная жизнь «полна интриг», говорили в раздумье, что слуг играл и Мочалов, играл их и великий Мартынов, дело в том, как играть… Билеты на первое представление были все проданы. «Гостиный двор» забрался в театр спозаранку. Представление началось. По ходу пьесы страсти развивались с неумолимой последовательностью, «рок» совершал свой «круг», и лишь в конце пьесы появился «слуга» с зажженным фонарем в руке; бедный малый не знал, куда деть фонарь, куда деть самого себя, роль была без слов… и слуга, «простояв свою вахту», скрылся за опустившимся занавесом. Для всех было ясно, что ни о Мочалове, ни о Мартынове здесь не могло быть и речи.

Уфимцы, оскорбленные в своих патриотических чувствах, молча разошлись. Тяжелее всех пережил случившееся «Гостиный двор». Труппа Хотева‑Самойлова, проиграв «летний сезон», перекочевала в Пермь. Карьера Павла Тимофеевича Белякова была для уфимцев кончена постыдно и навсегда. Имя его в историю театра не попало.

Теперь вы сами видите, почему будущность художника мало улыбалась моим родителям.

Сашенька Кекишев

Наискось от нашего дома, на Базарной площади Уфы, когда‑то стоял дом с двумя подъездами. Жило в нем дворянское семейство Кекишевых. Сам – высокий, черный, угрюмый, она – «тургеневская героиня». Дворяне Кекишевы вымирали, у них не было «жизненных соков». Мыловаренных заводов они не строили, «образцовых» хозяйств не заводили… Ни на что не надеялись. Тихо, как обреченные, доживали свой век. Детей – сына и дочь – баловали, к ученью не неволили. Сначала няньки, потом гувернантки брались без разбора. Дети стали ездить в гимназию, с грехом пополам переходили из класса в класс, и не заметили уфимцы, как кекишевские дети подросли. Мальчик стал красивым юношей, девочка милой барышней. Сашенька был высок ростом, с дворянским надменным лицом, с длинным шрамом на щеке, близорукий, в золотых очках. Барышня была, как маркиза…

Все шло заведенным порядком до тех пор, пока однажды старик Кекишев не помер внезапно…

Его похоронили и скоро позабыли. Не забыла его одна «тургеневская героиня», затосковала она, прожила годик и тихо померла. Красивый юноша и «маркиза» осиротели. Остались средства, опека была слабая, и молодые Кекишевы зажили на полной своей воле, ученье бросили, девушка поспешила выйти замуж, уехала с мужем, и след ее простыл. Сашенька же скоро дал о себе знать: дом с двумя подъездами стал сборищем веселой молодежи. Сашенька, со шрамом на щеке, стал ее атаманом. Дебоши пошли на всю Уфу. Озорство Кекишева было особое, дворянское озорство. Справил Сашенька свое совершеннолетие, «тронул» родительский капитал; он то уезжал, то вновь появлялся, наполняя тихую Уфу буйными похождениями, и снова куда‑то пропадал…

Прошло еще лет пять, от наследства остались крохи, и стал «Сашенька» – «Сашкой», и уфимцы однажды узнали, что Сашка Кекишев стал… извозчиком, да, извозчиком… Завел иноходцев, пролетку, надел поддевку, выправил «свидетельство» и «стал на биржу», рядом с пьяным Кузьмой да с татарами.

Лихо подкатывал, когда какой‑нибудь забулдыга кричал с угла: «Извозчик, подавай!» Солидные люди с Сашкой не ездили: стыдно было, а ему и горя мало. Долго уфимцы не могли понять, как это вышло, что дворянин извозчиком стал…

Пришла зима, навалило горы снега, на Казанскую выехали купцы – рысаков, иноходцев наезжать. Выехал на своих и Сашка Кекишев, в ковровых легких санках, в дохе, в бобровой шапке, в очках золотых. Врежется в самую середину и гонит до самой «Троицы», вожжами играет в безумном экстазе, а в гору едет шагом, весь в снегу, очки свои протирает. От коней пар валит… Прокатит так раза три по Казанской и как сквозь землю провалится. Нашел себе Сашка и подручного, такого же сорвиголову, тот умел угодить хорошему седоку. С год дело шло так, а там новые слухи: Сашка вовсе прожился, спустил иноходцев и ковровые санки, спустил своему же удалому работнику и пропал неведомо куда.

Сгинул Сашка, и уфимцы позабыли о нем.

Прошло немало лет, купцы поехали на Нижегородскую, а вернулись, говорят: «Видели нашего барина, видели Кекишева Сашку на Симбирской, разговаривали, сам их окликнул. Крючником стал, одет бедно, одежда рваная, в опорках, худой такой, старый стал, шрам во всю щеку, однако без очков. С ним молодая бабенка. Говорит: „Это моя жена“, – а нам што, жена так жена… Живется Сашке трудно, здоровье плохое, годы ушли, уездили Сивку крутые горки… В Уфу вернуться не желает: „Тут, говорит, на Симбирской и помру“. Живет Сашка на Слободке, избушка его над самой Волгой».

Угостили его наши папироской, поболтали о том о сем, попрощались; он пошел к рыбным караванам, уфимцы – к себе, в «Ермолаевскую». Вот тебе и барин, вот тебе и Сашка Кекишев!

«Братец»

Чайная фирма «Боткин и сыновья» издавна славилась у нас. Дела свои вела она с Китаем, с Кяхтой. Дети основателя фирмы были люди умные, даровитые, удачливые. Одни отличались большим благородством, прямотой характера, другие были с хитринкой, как говорили москвичи, «с приглупинкой». Все они пошли по разным путям‑дорогам. Старший, Сергей Петрович, прославился в медицинской науке, был профессор, ученый клиницист и редкий врач‑практик. Его брат, Василий Петрович, человек 40–50‑х годов, оставил нам свои «Письма из Испании», знал Александра Иванова, Гоголя, Герцена. О нем говорили много и разное… Были еще братья: Дмитрий, тот имел чудесное собрание лучших западных живописцев своего времени; были Петр, Михаил, Иван и был еще кто‑то. Все они чем‑нибудь выделялись, прославились. Я возьму только двух: Петра Петровича и Михаила Петровича. О них ходила молва, если не «достойная кисти Айвазовского», то достойная пера Островского…

Старший из двух, Петр Петрович, был главой «фирмы», ее мозгом, так сказать, «душой»; он «ворочал» делами за всех братьев и имел к тому особый «дар». Михаил был младше Петра Петровича (он был художник) и, по стародавнему обычаю, обращался к старшему «на вы»: «Вы, братец». Старший же говорил ему просто: «Ты – Миша». «Миша» Боткин зорко присматривался своим хитреньким глазком к жизни, извлекая из своих наблюдений ценные и полезные ему уроки. Всегда ласковый, так сказать, «сладчайший», он «умел нравиться», и этот счастливый дар его многих вводил в заблуждение. Бывал Михаил Петрович и за границей, сумел, как ходил слух, «задаром» приобресть после смерти славного Александра Иванова его удивительные этюды, что сейчас находятся в Государственном Русском музее[268]. Позднее Михаил Петрович стал академиком, получил «тайного» и никогда не переставал быть великим интриганом, за что его называли не только «Мишей» Боткиным, но и «Иудушкой»; то и другое наименование ему шло, было ему «к лицу». Но вот что случилось с ним «на заре его жизни». Однажды к старшему из братьев, тому, что «ворочал» делами фирмы, к Петру Петровичу, обратились приехавшие из Кяхты в Москву по торговым делам купцы, старые приятели Петра Петровича, с такой просьбой: они построили у себя в Кяхте храм, для него заказали в Москве богатый резной иконостас, недоставало только образов. Купцы слышали, что брат Петра Петровича был художником. Так вот, говорят они, не согласится ли Петр Петрович помочь им в этом деле, упросив своего брата написать для них образа и тем завершить благолепие храма. За деньгами они не постоят, назвали и сумму, ассигнованную на это дело. Петр Петрович был человек религиозный, хотя и не без изрядной доли ханжества; в то же время все знали, что он был мало склонный к «идеализму», он был «практик», умудренный опытами жизни.

Не сразу дал он ответ кяхтинцам: дело было серьезное, дело божье, да и кяхтинцы народ был бывалый, знали московское «обхождение», не настаивали зря, однако, уезжая на свою далекую родину, заручились от Петра Петровича согласием «похлопотать» и оставили ему ассигнованную сумму.

По отъезде их вскоре из Питера в Москву приехал и Михаил Петрович, художник, повидался с «братцем», и между ними будто бы была такая беседа: «Заходили ко мне люди из Кяхты, построили они у себя храм, заказали здесь иконостас, недостает им только образов. Так вот, Миша, тебе бы и послужить богу, написать образа…». – «Что же, братец, отчего не написать, надо только знать, велик ли иконостас, во сколько ярусов, сколько требуется образов, каких святых и проч.». Петр Петрович на все дал обстоятельный ответ. Надо было составить смету; долго думал‑гадал Михаил Петрович, чтоб не «дать маху», не продешевить. Со вниманием Петр Петрович просмотрел смету, сказал – «дорогонько», поторговался; однако ударили по рукам, помолились богу, все честь честью.

Когда дело было кончено, Петр Петрович и говорит: «Вот и видно, Миша, что ты глуп еще, молод, неопытен; ведь кяхтинцы‑то определили за иконостас вдвое против того, что ты назначил».

Такой урок благочестивого братца не прошел даром. Михаил Петрович запомнил его на всю свою долгую жизнь, и не зря молва прозвала его «Иудушкой».

Ф. И. Иордан

В 70‑х годах, после Федора Антоновича Бруни, творца «Медного Змия»[269], ректором Петербургской Академии художеств преемственно стал знаменитый гравер, автор гравюры с рафаэлевского «Преображения», профессор, тайный советник Федор Иванович Иордан, современник Пушкина, Александра Иванова, Карла Брюллова, Глинки, Гоголя, Айвазовского… Он знал их лично, как и многих других славных своих современников. Федор Иванович оставил нам свои «Записки», простодушные, рисующие эпоху, события, прожитые за его долгую жизнь[270]. Во время моего краткого пребывания в Академии Федор Иванович заканчивал свое ректорство, свое земное бытие. Он был уже весьма преклонных лет, так лет за восемьдесят. Благодушного старика мы все любили. Малого роста, с белой как лунь головой, с бритым, старческим личиком, с отвисшей беспомощно нижней губой, с выцветшими голубыми круглыми глазками, почти глухой, одетый в форменный вицмундир с широким старомодным атласным галстуком, он появлялся раза два в месяц на так называемых «вечеровых» классах, когда отдыхал натурщик, когда мы толпой слонялись по классу «композиции», по длинным, высоким коридорам Академии. Вот тогда, в конце такого коридора, появлялось шествие, во главе которого, окруженный свитой профессоров, следовал в классы наш ректор, а мы, академисты, по мере его приближения выстраивались «шпалерами» по обеим сторонам коридора, готовясь приветствовать старика. Среди сопровождавших его был неизменный инспектор классов, громогласный, не в меру распорядительный, однако любивший нас, молодежь, Павел Алексеевич Черкасов. Он шел справа от Федора Ивановича и кричал на весь коридор в особую трубку, которую держал у уха Федора Ивановича, – кричал, желая обратить его внимание на нас: «Ваше превосходительство! Федор Иванович, ученики Академии приветствуют вас». И мы почтительно кланялись старику, он же, ласково улыбаясь, кивал направо и налево своей беленькой головкой, взирал на нас выцветшими голубыми глазками, шествовал дальше, шаркая по каменному полу ослабевшими ножками и, таким образом исполнив свой служебный долг, тем же путем отправлялся домой.

Ф. И. Иордан. Автопортрет. Гравюра. 1871

Так шли годы безмятежного ректорства Ф. И. Иордана, пока в Академии не пронесся слух, что Федор Иванович заболел серьезно, безнадежно. Тогдашний президент Академии, вел. кн. Владимир Александрович, узнав об этом, в ближайший же день доложил о таком обстоятельстве Александру III, знавшему Федора Ивановича лично. Царь просил узнать через близких Федора Ивановича, что бы можно было сделать приятное умирающему…

В следующий доклад великий князь передал царю желание больного: ему хотелось бы получить… чин действительного тайного советника.

Царь улыбнулся и приказал изготовить соответствующий указ. Надо сказать, что в те далекие времена новый ректор, если не имел по старшинству и заслугам «тайного советника», получал его в ближайшее время и в таком чине кончал свой ректорский век. Нашему же добродушному Ф. И. Иордану захотелось покинуть свое земное странствование не просто «тайным советником», как его предшественники, а «действительным тайным», что, как видите, ему и удалось. Больше того, получив «действительного тайного», Федор Иванович стал быстро поправляться, выздоровел и пробыл в своем высоком чине, проректорствовал в нашей Академии еще год или два.

«Попа» и «Барон»

Братья Павел и Александр Сведомские не были ничем похожи на братьев Гонкуров, еще меньше на шиллеровских Мооров[271]. Это были самые беспечные россияне, созревшие на иноземной почве… Они были художники, художественная богема. Известность их ограничивалась местом их пребывания. Их знал Мюнхен при Пилоти, Рим при Умберто, Киев при Прахове. Они были родом пермяки, будто бы были из духовного звания, но ничего «духовного» в них не было: были они пермские помещики, не знавшие своего поместья, доходами с которого успешно пользовался их управляющий. Братья по крови, они жили вместе по привычке, жили как перелетные птицы… И было так, пока однажды не подобрал их в Риме, в старом «Кафе‑Греко», Прахов, не привез их в Киев и не заставил одного из них, Павла, расписывать Лазарями и Пилатами[272]постылый им Владимирский собор. В Киеве Праховы – охотники давать людям клички – прозвали Павла «Попой»: он небольшой, с округлым брюшком, походил лицом на какаду; Александр получил кличку «Барон»: он походил на средневекового феодала, высокий, с эспаньолкой под губой. Попа и Барон – были «славные ребята», они не имели врагов, если не считать врагами художников века итальянского Возрождения до Рафаэля и Микельанджело включительно. Ну этих и Барон и Попа ненавидели какой‑то особой равнодушной, холодной ненавистью и звали их огулом: «Эти ваши Пьетро‑ди‑Манаджио»… Братья любили шахматы, в Риме они пили кианти, в Киеве, у «Антона»[273], пили пиво. Они были преоригинальные чудаки, совершенно непохожие один на другого, однако немыслимые порознь. Попа был общительный, Барон обнаруживал свое присутствие односложным «ххэ» и был склонен к изобретательности. Он вместе с сыном Прахова, гимназистом лет четырнадцати, изобретал кое‑что давно изобретенное (вроде спичек); иногда появлялись они к вечернему чаю с опаленными бровями, и тогда за столом можно было слышать баронское «ххэ»… В области живописного искусства Барон не был так плодовит, как Попа, написавший немало разных разностей, и все же Барон написал «Улицу в Помпее»[274], где фигуры «рабов» были написаны его другом Котарбинским.