Еще в 1929 году Северцев, Шокальский, Борзов начали поговаривать о том, что мне следует написать портрет с И. П. Павлова.

О Павлове я знал давно, знал его приятелей – сослуживцев по Военно‑Медицинской Академии Сиротинина, Симановского, Яновского, кой‑кого еще. В последние лет десять‑пятнадцать имя Ивана Петровича, его исключительное положение, его «линия поведения» в науке и в жизни становились «легендарными»… быль и небылицы переплетались, кружились вокруг него. И вот, с этого‑то легендарного человека мне предлагают написать портрет, «нас сватают»… Показывают мне его портреты, помещенные в приложениях к его сочинениям. Я смотрю и не нахожу ничего того, что бы меня пленило… «раззадорило»… Типичное лицо ученого, профессора, лицо благообразное, даже красивое и… только.

Я не вижу в нем признаков чрезвычайных, манящих, волнующих мое воображение… и это меня расхолаживает.

Лицо Льва Толстого объясняют мне великолепные портреты Крамского, Ге, наконец, я знаю, я восхищаюсь с давних пор «Войной и миром», «Анной Карениной»… Так было до моего знакомства с Толстым. Познакомившись, я увидел еще многое, что ускользнуло от тех, кто писал с него, ускользнуло и от меня, хотя я и успел взять от него то, что мне было нужно, для моих целей, для картины, и мой портрет не был портретом, а был большим этюдом для определенной цели…

Знал я Д. И. Менделеева: лицо его было характерно, незабываемо, оно было благодарным материалом для художника. Из портретов Павлова я ничего такого усмотреть не мог, это меня обескураживало, и я, не считая себя опытным портретистом, не решался браться не за свое дело и упорно отклонял сватовство. Однако «сваты» не унимались.

После одной из сессий Академии наук Северцев сообщил мне, что со стороны Павлова препятствий не имеется, он якобы согласился позировать мне. Дело остается за мной… и я через какое‑то время набрался храбрости, дал свое согласие поехать в Ленинград, познакомиться с Павловым, а там‑де будет видно.

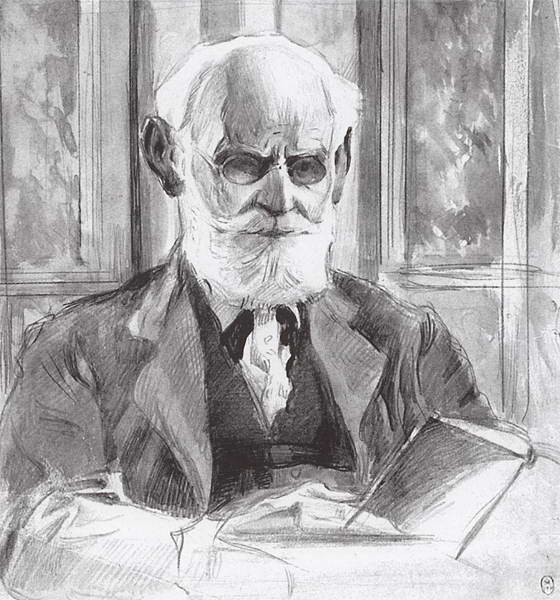

М. В. Нестеров. Портрет И. П. Павлова. Акварель. 1930

Было лето 1930 года. Июль. Я отправился в путь, остановился в «Европейской», позвонил Павловым, меня пригласили в пять часов к обеду. Еду на Васильевский остров, знакомый мне с юношеских, академических лет. Вот дом Академии наук на углу 7‑й линии, на ней когда‑то, давно‑давно я поселился с приятелем, приехав из Москвы в Питер искать счастья в Академии <художеств> времен Иордана, Шамшина, Виллевальде и других – сверстников, преемников славного Карла Павловича Брюллова. Вхожу по старинной лестнице старинного, времен николаевских, дома. Звоню, открывают. Меня встречает небольшого роста полная, приветливая, несколько старомодная старушка: это жена Ивана Петровича, Серафима Васильевна, более пятидесяти лет бывшая умным, преданным спутником жизни, другом его. Не успел я осмотреться, сказать несколько слов, ответить на приветствие супруги Ивана Петровича, как совершенно неожиданно, с какой‑то стремительностью, прихрамывая на одну ногу и громко говоря, появился откуда‑то слева, из‑за угла, из‑за рояля, сам «легендарный человек». Всего, чего угодно, а такого «выхода» я не ожидал. Поздоровались, и я вдруг почувствовал, что с этим необычайным человеком я век был знаком. Целый вихрь слов, жестов неслись, опережая друг друга… Более яркой особы я и представить себе не мог… Я был сразу им покорен, покорен навсегда. Иван Петрович ни капельки не был похож на те «официальные» снимки, что я видел, и писание портрета тут же, мысленно, было решено. Иван Петрович был донельзя самобытен, непосредствен. Этот старик 81 года был «сам по себе» – и это «сам по себе» было настолько чарующе, что я позабыл о том, что я не портретист, во мне исчез страх перед неудачей, проснулся художник, заглушивший все, осталась лишь неутолимая жажда написать этого дивного старика.

Скоро подали обед; он прошел в живой беседе, говорилось о художестве и художниках; среди них у нас было немало знакомых; говорили и о другом…

Страстная динамика, какой‑то внутренний напор, ясность мысли, убежденность делали беседу с Иваном Петровичем увлекательной, и я не только слушал его с огромным интересом, но и вглядывался в моего собеседника. Он, несмотря на свой 81 год, на седые волосы, бороду, выглядел цветущим, очень, очень моложавым; его речь, жест (ох уж этот мне «жест»!), самый звук голоса, удивительная ясность и молодость мыслей, часто несогласных с моими, но таких убедительных, – все это увлекло меня. Казалось, что я начинаю видеть «своего Павлова», совсем иного, чем он представлялся до нашей встречи…

Поздно вечером я ушел от Павловых, порешив, что мы, не откладывая, завтра же, поедем в Колтуши. На другой день в назначенный час Иван Петрович заехал за мной на своей машине в «Европейскую», и мы покатили по давно знакомым улицам, через Неву, к «Пороховым», дальше в Колтуши.

Колтуши – полуфинское, полурусское село, с красивой александровских времен церковью, бывшим барским домом (в котором сейчас больница, амбулатория), с большим прудом, парком и разными «угодьями». Иван Петрович помещался тогда в двухэтажном деревянном доме со службами; через дорогу был пруд с купальней. Тут же на дворе помещались собачники и прочее. В доме жили сотрудники Ивана Петровича. Жена одного из них была за хозяйку. Нас встретили приветливо. Мне отвели комнату, отделенную от кабинета Ивана Петровича лестницей.

Осмотревшись, я начал обдумывать, как начать портрет. Условия для его написания были плохие. Кабинет Ивана Петровича, очень хорошо обставленный, был совершенно темный: большие густолиственные деревья не пропускали света; рядом была застекленная с трех сторон небольшая терраса; возле нее тоже росли деревья, и все же на террасе было светлей; пришлось остановиться на ней.

Я заказал сделать подобие мольберта, подрамок; холст, краски были со мной.

Начал обдумывать композицию портрета, принимая во внимание возраст, живость характера Ивана Петровича, все, что могло дать себя почувствовать с первых же сеансов.

Иван Петрович любил террасу, любил по утрам заниматься там; вообще это было единственное место в его аппартаментах, где было светло и уютно. Прошло два‑три дня, пока не утвердилось – писать портрет на террасе, за чтением. Это было так обычно, естественно для Ивана Петровича, вместе с тем давало мне надежду на то, что моя модель будет сидеть более терпеливо и спокойно. В то же время я приглядывался к людям, к обиходу жизни, старался акклиматизироваться… Жизнь шла своим, давно заведенным порядком. Просыпались все около семи часов. Ровно в семь я слышал, как Иван Петрович выходил из кабинета на лестницу, прихрамывая, спускался по деревянным ступеням и шел купаться. Купался он из года в год с первых дней приезда на отдых до последнего дня, когда надо было возвращаться в Ленинград, начинать там свои обычные занятия. Ни дождь, ни ветер не останавливали его. Наскоро раздевшись в купальне, он входил в воду, окунался несколько раз, быстро одевался и скоро‑скоро возвращался домой, где мы все ждали уже его в столовой, здоровались и принимались за чай.

За чаем поднимались разговоры, они обычно оживлялись самим Иваном Петровичем; бывали импровизированные, блестящие лекции по любым предметам. Один из учеников их записывал. Я наблюдал, старался понять, уяснить себе мою трудную, столь необычную «модель». Светлый ум Ивана Петровича ничем не был затемнен: говорил ли он о биологии, вообще на научные темы, или о литературе, о жизни – всегда говорил ярко, образно и убежденно. То, чего не понимал он, в том он просто, без ложного самолюбия признавался. Во всем он был законченным человеком; мнения свои выражал горячо, отстаивал их с юношеским пылом… Пушкин, Толстой были его любимцами. Слабее дело обстояло с музыкой, живописью, скульптурой. Нередко разговор переходил на злободневные темы.

Тотчас после чая начинался сеанс: мы уходили на террасу, Иван Петрович садился за рабочий стол, брал книгу, иногда это был любимый писатель, иногда книга была научного содержания (Иван Петрович свободно говорил по‑немецки, читал по‑французски и по‑английски и изучал языки – испанский и итальянский).

Помню, подвернулся ему свежий английский журнал с критической статьей на его научные теории. Надо было видеть, с какой горячностью Иван Петрович воспринимал прочитанное: дело доходило до того, что книгу он хлопал об стол и забывал, что я очень далек от прочитанного, начинал с жаром доказывать всю нелепость критики. Шли минуты, я, положив палитру с кистями, смиренно выжидал конца. Иван Петрович стихал, увлекаемый ходом своих мыслей.

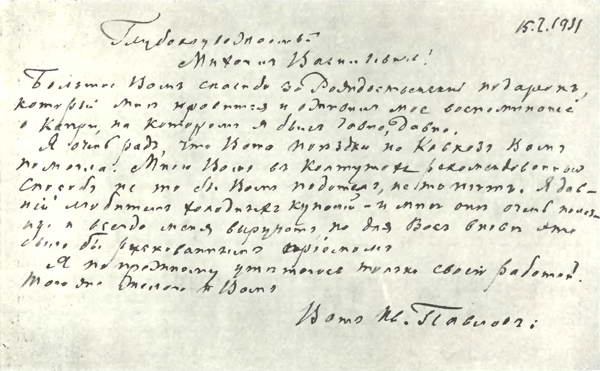

Письмо И. П. Павлова к М. В. Нестерову от 15 января 1931 г.

Наши отношения день ото дня упрощались, портрет ладился, близился к концу. Ивану Петровичу он нравился, и решено было показать его близким. В Колтуши приехали супруга Ивана Петровича, Серафима Васильевна, и сын их; портрет ими был одобрен, так же как и сотрудниками и приезжавшими. И лишь я один не был доволен портретом: я мог тогда уже видеть иного Павлова, более сложного, в более ярких его проявлениях, и я видел, что необходимо написать другой портрет этого совершенно замечательного человека, но кем и когда этот портрет будет написан – сказать было нельзя…

Прошло около трех недель моих гостин в Колтушах, надо было подумать и об отъезде. Был заказан ящик для портрета, для перевозки его в Москву, так как по условию портрет принадлежал мне. Время от времени мы с Иваном Петровичем ходили гулять; он как‑то привел меня на место будущего «Павловского городка», что был в ту весну заложен. Там еще высилась сосновая роща, в ней помещались кролики, охраняемые лютыми собаками.

Иван Петрович показывал, где что будет через год‑два. Во время прогулок я не мог надивиться на 80‑летнего моего спутника, его бодрость, – физическую и духовную. Я не был по своей природе «флегмой», однако Иван Петрович во всем и всегда был впереди. Дисциплинированный «экспериментатор» – его организм работал без перебоев; сердце, желудок, сон его были, как у молодого. Он очень мало ел, пил; много занимался физическим трудом, спортом. Игра в городки была в Колтушах отдыхом от занятий. Иван Петрович был «чемпионом». Я помню, за день или два до моего отъезда, в Колтуши приехали два американца, два здоровых молодца. После завтрака, в июльскую жару, стали все играть в городки, и победителем в этом состязании был наш молодой старик.

Иван Петрович давно хотел преподать мне свою знаменитую теорию условных рефлексов.

Привели собачку, небольшую; она выглядела покорной, «обреченной», утратившей все свои собачьи свойства; ее поставили в особый станок; опыты начались; в них помогал Ивану Петровичу молодой сотрудник, окончивший два факультета. Пояснения Ивана Петровича были настолько живы, увлекательны, что мне казалось, что я их усвоил навсегда.

Дело вкратце сводилось к тому, что пища, принятая собачкой, вызывает у нее слюну, это, говорил Иван Петрович, есть «безусловный рефлекс» непосредственно на пищу. Опыт осложнялся, сопровождался посторонним раздражением, звонком, световыми сигналами. Повторные опыты приучают собачку согласовать эти звуки, световые сигналы с приемом пищи. Слюна начинает выделяться при их появлении, даже без принятия самой пищи. Таким образом, говорил Иван Петрович, был создан «условный рефлекс», обусловленный совпадением «безусловного рефлекса» с посторонним, третьим фактором.

В таких опытах можно соединить несколько условных рефлексов, и по реакции на них собаки, по истечению у нее слюны, можно судить о способности ее разбираться в цветовой гамме, в звуковых волнах. Этот метод дает возможность проникать в тайны работы мозга, в психологию животного…

Опыты окончились, собачку увели, а мы остались, продолжая беседу, которая незаметно перешла на отвлеченные темы – на «веру и неверие». Иван Петрович был откровенным атеистом. Наш Павлов, рожденный в духовной семье, уважавший своих дедов, отца, мать, в ранней своей поре, еще, быть может, в Рязани, а позднее в университете, в Медицинской Академии, где в те времена господствовали материалистические теории, по склонности своей натуры проникся этими теориями, их воспринял со всем пылом своей природы, просолился ими, как то было с тысячами ему подобных. Придут времена, наука раскроет сложную природу человеческого организма, природу его психологии, ее разновидность, все это узаконит, тогда вопрос о вере и неверии падет сам собой. Вот смысл того, что говорил вдумчивый, верящий в силу науки великий экспериментатор.

Портрет был кончен; надо было уезжать из Колтушей. На другой день меня провожали, и я, простившись с Иваном Петровичем, поблагодарил его, попрощавшись со всеми, с кем так приятно прожил время своего пребывания в Колтушах… Так мы расстались с Иваном Петровичем в 1930 году.

В Ленинграде я остановился дня на два, на три у него на Васильевском острове, где портрет смотрели те из его сотрудников, что не видели его в Колтушах, и его судьба была решена: он был приобретен для Института экспериментальной медицины. Однако я увез его с собой в Москву, где на него сделали раму, а я успел сделать с него два повторения – одно из них приобрел у меня «Всекохудожник», другое я подарил Ивану Петровичу в день его 85‑летия.

Так познакомился, а позднее – близко сошелся я и не раз еще гостил впоследствии у славного наблюдателя жизни, природы и человека Ивана Петровича Павлова.

…С первого года нашего знакомства установилась у нас переписка с семьей Ивана Петровича. Время от времени наезжали в Москву по делам его сыновья, и таким образом мы постоянно были в курсе жизни и деятельности теперь дорогого нам Ивана Петровича и его близких. Так шло дело до марта тридцать пятого года, когда мы узнали о тяжелой болезни Ивана Петровича. К нему был вызван профессор. Там, на Васильевском острове, окруженный лучшими врачами, семьей, боролся с тяжелым недугом знаменитый ученый. Болезнь – воспаление легких – осложнялась. Врачи боялись образования менингита. Мы здесь, в Москве, ловили слухи, они менялись, тревога за 85‑летнего старика росла. Наконец, стали получаться успокоительные вести, и мы получили непосредственно сведения от семьи. Павлов и на этот раз был вне опасности.

Стали снова носиться слухи о конгрессах в Лондоне и Ленинграде, и я ввиду возможности написания нового портрета договорился с Иваном Петровичем о времени, когда удобнее будет приехать в Колтуши с этой целью. По всем соображениям таким временем могла быть вторая половина августа и первая сентября. Оба конгресса были бы позади, тогда Иван Петрович будет на свободе предаваться отдыху. К этому времени мы и приурочивали портрет, и на вторую половину августа я был приглашен приехать погостить и поработать к Павловым.

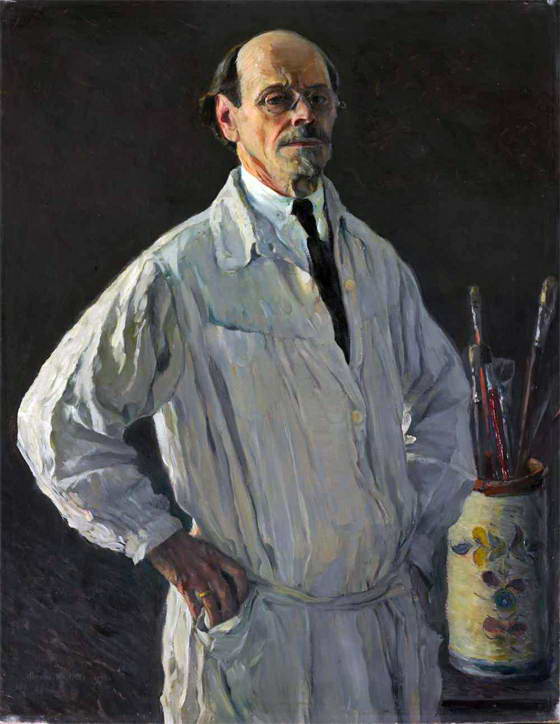

М. В. Нестеров. Автопортрет. 1928

В продолжение весны и начала лета 1935 года слухи о конгрессе в Лондоне и Ленинграде периодически появлялись в газетах. Кое‑что мы знали из писем от Павловых. Имя Ивана Петровича всегда сопутствовало этим слухам. Оно и понятно: он ведь был на всех конгрессах мира за последние десятки лет. В июне Иван Петрович отправился в Лондон, и эта поездка нашего славного ученого была его триумфом. В Лондоне его чествовали, как повсюду, где он появлялся, такой бодрый, оживленный, моложавый старец. На вокзале его встретил наш полпред Майский с членами полпредства. Газетные слухи неслись к нам из далекой Англии. Между прочим, мы узнали, что наш Иван Петрович «грозился» в случае плохой погоды перелететь Ла‑Манш на аэроплане. И это был бы не первый его полет, так как еще за год он испытал это удовольствие, перелетев на конгресс из Финляндии в Стокгольм. По газетам же мы узнали, что конгресс в Лондоне кончился и Иван Петрович держит путь домой. Радовались этому. С границы получилась от него телеграмма, столь непохожая на его обычный ясный, сжатый стиль. Появился салон‑вагон Ивана Петровича Павлова, мало идущий к скромной особе нашего славного ученого. Иван Петрович становился, так сказать, герой сезона… Такова сила вещей.

Вот он снова в Ленинграде. Там начинается съезд ученых‑физиологов со всего мира.

Конгресс в Ленинграде проходил под почетным председательством Ивана Петровича Павлова. Много докладов, речей, пожеланий было высказано на нем. Наши ученые гости побывали в Колтушах, принявших к этому времени особо парадный, законченный вид. Сад разросся. Павловский городок, коттеджи для научных сотрудников, а также новый дом для семьи Ивана Петровича почти были закончены или выглядели таковыми. Все показывало заботу Правительства о самом Иване Петровиче и о деле, им любимом и им возглавляемом. Все было поставлено на широкую ногу и приводило иностранных гостей в истинный восторг.

Завершение конгресса было перенесено в Москву, куда приехал Иван Петрович с семьей, а также гости, знаменитые и менее знаменитые или еще вовсе не знаменитые. Москва оживилась. Все и всё говорили в те дни о конгрессе, о Иване Петровиче. Торжество кончилось великолепным банкетом в Кремлевском дворце. Иван Петрович предложил тост за Правительство, так много сделавшее для русской науки. Назвав себя экспериментатором, он поднял бокал за «славных экспериментаторов», вождей Советского Союза.

Конгресс закончился. Участники его разъехались, кто куда – одни по домам, другие по обширному нашему отечеству, чтобы ознакомиться с тем, что сделано за годы революции. Иван Петрович с семьей остался на несколько дней в Москве, с тем чтобы побывать у родных и друзей. Был Иван Петрович с семьей у меня на Сивцевом Вражке. Я рад был его вновь видеть бодрым, как бы помолодевшим, и это после тяжелой болезни и двух конгрессов. Он предложил мне теперь же, после Рязани, ехать с ним в Колтуши и начать портрет с него, так как он намерен был пробыть в Колтушах целый месяц – числа до 20 сентября. Я был усталым, однако, ни минуту не колеблясь, согласился ехать вместе.

Я показывал своим гостям кое‑что из своих вещей… Племянник Ивана Петровича, сопровождавший его, снял нас обоих своим походным аппаратом в моей маленькой мастерской. Иван Петрович давно хотел познакомиться с Виктором Михайловичем Васнецовым, а теперь, после его смерти, пожелал посмотреть оставшиеся после Виктора Михайловича картины. Он предложил мне поехать вместе. Семья Васнецовых была предупреждена о возможном посещении и ждала Ивана Петровича.

Нас провели в мастерскую Виктора Михайловича, где были развешаны почти все его последние произведения. Иван Петрович с большим интересом посмотрел большие полотна, задавал вопросы, его интересующие, но, конечно, того ответа, который мог дать сам Виктор Михайлович, он не получил. Понравились ему больше других «Баба‑яга» и «Кащей». Поблагодарив семью Васнецовых, Иван Петрович и мы все уехали; меня завезли на Сивцев Вражек, а он сам поехал в «Метрополь», чтобы приготовиться к отъезду в Рязань, сговорившись заранее, что по возвращению оттуда кто‑нибудь заедет за мной, перед тем как ехать в Ленинград.

…Вот и опять Колтуши… Вот и снова моя комнатка… При выходе из дома и даже из окна моей комнаты были видны три бронзовых на мраморных пьедесталах бюста… Масса цветов окружала все плато вокруг бюстов. Их было много около старого и нового дома. Идем дальше по направлению нового дома. Вот новый обезьянник, он совершенно отделен от старого дома: застекленный огромный фонарь. Внутри видны трапеции. К этому застекленному фонарю примыкает огромное помещение для опытов над обезьянами. Оно было и раньше, но сейчас расширено. Слева от столовой спальня и комната для служащих. Идем дальше – вижу новый дом. Он уже имеет совершенно законченный, более продуманный вид: два этажа, надстройка, застекленные террасы завершаются вышкой для астрономических наблюдений Ивана Петровича…

Затеяно все удобно, но еще в сыром виде.

К весне должны быть работы закончены, и Иван Петрович с семьей переберется в новое помещение. Я привык к старому и не могу до конца представить себе, что новое будет лучше старого.

Осмотр окончен. Между тем погода не обещает быть хорошей. Дни стоят серые, солнышко скупое, чувствую себя «так себе». Я еще не болен, но и нет той бодрости, что нужна мне теперь, перед началом портрета.

…Не оставляю мысли написать Ивана Петровича говорящим, хотя бы и с невидимым собеседником. Дни идут серые, все утверждает меня в новой мысли. Видится и новый фон: в окне – новые Колтуши, целая улица домов – коттеджи для сотрудников Ивана Петровича. Все постепенно формируется в моей усталой голове… Иван Петрович в разговоре частенько ударял кулаками по столу, чем дал мне повод нарисовать и этот свойственный ему жест, рискуя вызвать протест окружающих.

…Самым рискованным в моем портрете были два положения: темный силуэт головы на светлом фоне и руки, сжатые в кулаки. Повторяю, жест характерный, но необычный для портрета вообще, да еще столь прославленного и старого человека, каким был Иван Петрович. Однако как‑то все с этим не только примирились, но, когда я, колеблемый сомнениями, хотел «жест» заменить иным положением рук, все запротестовали, и я, подчиняясь внутреннему велению и желанию окружающих, остановился на этой своей первоначальной мысли. Теперь я больше и больше стал задумываться о будущем фоне портрета. Соблазн написать на фоне перспективы коттеджей был велик, но эти коттеджи были столь нелюбопытны, стандартны, из архитектурных сборников, они ни в красках, ни в линиях не сулили ничего хорошего. Однако еще до них было далеко. Я только что начинал писать голову красками. Сеансы наши, несмотря на переменчивую погоду, проходили при самых благоприятных условиях… Нас прогонял изменившийся свет, тогда я объявлял сеанс конченым, и Иван Петрович с удивлением узнавал, что он просидел два часа… Вскоре призывали нас к завтраку, обсуждали текущую жизнь, газетные новости и прочее.

Иван Петрович возмущался действиями Италии в Африке, он всей душой не любил фашизма, как итальянского, так и немецкого[323]. Открыто и горячо осуждал действия тех и других, называя их варварскими.

Иван Петрович интересовался судьбой художников Кориных: хотел об них знать больше; особенно выспрашивал, допытывался о Павле Дмитриевиче, о задуманной им большой картине, но о ней я, как и все те, кто видел великолепные этюды к ней, ничего не мог сказать. Тема была пока тайной художника, а индивидуальные особенности искусства Корина передать одними «восторгами» и громкими словами было невозможно…[324]Разговоры о художниках и о художестве были не редкость. Иван Петрович на них шел охотно, извлекая из этих разговоров то, что его интересовало, что было ему нужно.

М. В. Нестеров. Портрет И. П. Павлова. 1935

Портрет день за днем мало‑помалу подвигался, и я однажды решил показать его внучкам Ивана Петровича – Манечке и Милочке. Они увидели своего дедушку не таким, каким обычно его видели. Злополучный темный силуэт их поверг в недоумение, и они, молча простояли несколько минут, и только. Однако это был суд, с которым как‑то надо было считаться. Я понял, что такого черного дедушку внучки никогда не примут, пришлось ослабить силуэт, что было погрешностью против правды, так как я увидел, что пересолил.

…Голова, фигура с руками, жестом были почти окончены. Я все время чувствовал недомогание, но мне было не до него. Надо было решить фон; я сделал для него особый этюд и с этого этюда однажды, простояв семь часов, с перерывом на завтрак, вписал фон на портрет.

Портрет ожил. Он стал иметь законченный вид. Я показал его судьям. Первый отозвался Иван Петрович. Ему фон пришелся по душе, такой фон придавал «историчность» портрету. Он его радовал, так как все, что вошло в него, были его мысли, воплощение его мечтаний последних лет.

Как‑то, разговаривая о литературе, о Достоевском, которого Иван Петрович не очень жаловал, я упомянул о небольшой, но яркой красочной повести «Хозяйка»[325]. Иван Петрович ее не читал или не помнил. Я читал «Хозяйку» давно и лишь в общих чертах мог передать ее тут, и более художественно, чем психологически. Я так раззадорил Ивана Петровича, что он тотчас же велел достать ему книгу. В тот же день он со свойственным ему увлечением быстро прочел «Хозяйку» и объявил дискуссию по поводу ее. Однако оказалось, что почти никто из семьи и сотрудников повести не читал. А так как Иван Петрович продолжал с жаром обсуждать эту мало известную вещь Достоевского, подвергая анализу каждое действие лиц, в ней выявленных, то спрос, очередь на «Хозяйку» сразу удесятерился. Те книжки, что были в Колтушах, все были разобраны, их привозили из города, и «пошла писать губерния». Все, все зачитывались «Хозяйкой», о ней говорилось целый день, она стала центром внимания живущих на биостанции.

Иван Петрович имел свойство возбуждать интерес ко всему, к чему он касался своим умом, особым умом аналитика. Он требовал от слушателей, от собеседников тех же, ему в такой необычайной степени присущих свойств, и все напрягали свой ум, заинтересованные «Хозяйкой». А так как свобода мнений не только было допустима, но введена как бы в обязательное условие, и те, кто уже успел прочесть «Хозяйку», были ею уже отравлены, дискуссия разгоралась с каждым днем больше и больше.

Так было около недели, пока все мнения были высказаны, все положения проанализированы, каждый герой повести получил свою порцию заслуженного осуждения или оправдания, мода на «Хозяйку» стала падать. Тем временем я закончил портрет. Сделал силуэт головы светлей, просмотрел рисунок фигуры, долго бился с руками. Иван Петрович терпеливо досиживал последние сеансы. Оставалось еще написать цветы на столе… Надо было выбрать между любимым Иваном Петровичем сиреневым кустом левкоев и так называемым «убором невесты» – белым, наивным, таким «провинциальным» цветком. Я склонился к последнему.

…Так шли дни за днями, дело чередовалось с бездельем.

Портрет наконец был совершенно закончен. Кончились наши утренние беседы‑сеансы. Последние, видимо, были для Ивана Петровича несколько утомительны, просто они ему надоели. Всего их было двадцать – двадцать пять, не больше. Было решено пригласить всех сотрудников, что были налицо в Колтушах, для осмотра портрета. Набралось народу много. Портрет смотреть (да и писать) не было удобно по освещению, так что пришлось желающих его видеть поставить в дверях кабинета Ивана Петровича. Оттуда портрет выглядел лучше, всем понравился. Его нашли схожим более чем первый. Суждения были разные, но сводились они к тому, что я со своей задачей справился.

Пора было собираться домой, в Москву. Жаль было расставаться с Колтушами, с его обитателями, но ехать надо, пора и честь знать. Иван Петрович и Серафима Васильевна уехали раньше (в Ленинград), чтобы прибрать квартиру; на другой день поехал и я.

…20 сентября. День ветреный. Иван Петрович по обыкновению в летнем пальто. Он будет ходить в нем до начала декабря, несмотря ни на какую погоду, ни на дождь, ни на ветер, ни на вьюгу или мороз.

Идем мимо Академии художеств, мимо университета… В Академии все почтительно встречают престарелого великого академика, все так к нему привыкли, его любят.

…Пора было ехать на вокзал, подали машину, вынесли мои вещи, стали прощаться. Все со мной были приветливы, и я от души благодарил за радушие.

Иван Петрович впервые за все годы нашего знакомства, прощаясь со мной, поцеловался старинным поцелуем «прямо в уста», и я, провожаемый добрыми пожеланиями, вышел на площадку лестницы. Тотчас за мной появился Иван Петрович и со свойственной ему стремительностью послал мне вслед: «До будущего лета в Колтушах!» Он исчез.

Мог ли я думать, что в этот миг слышу столь знакомый, бодрый, совсем еще молодой голос Ивана Петровича, вижу его в последний раз в моей жизни.

Скоро год, как все это было. Я дописываю эти строки моих воспоминаний об Иване Петровиче Павлове в Колтушах, в новом доме, где не пришлось ему пожить, где не пришлось нам еще раз свидеться, но тут долго еще будет витать дух великого ученого, такого правдивого, с горячим сердцем, удивительно русского человека.

Вечная ему память!

О художественной школе

(письмо к П. М. Керженцеву)

Многоуважаемый Платон Михайлович.

Наш беглый разговор о делах искусства, что был во время вашего посещения, оставил ряд затронутых, но далеко не выясненных вопросов. Мы говорили о необходимости школы, о грамотности в живописном деле, без которой немыслим прогресс в нем. Нельзя строить не только большого, но и малого, но истинного искусства, не имея хорошо поставленных школ; они должны быть обеспечены высококвалифицированными кадрами учителей, и только тогда будет польза – не только людям большого дарования, но и той неизбежной массе посредственностей, которая всегда пригодится в огромном государственном хозяйстве. Тот реализм, к которому сейчас призывают работников искусств, который был у передвижников их расцвета, должен быть подлинным, основанным на знании, на серьезном изучении природы и человека, в ней живущего, действующего. Тут нужна полная «дезинфекция» от того нагноения, извращенности «правды природы», что мы когда‑то переняли от Запада и что так вредно отразилось на ряде поколений нашей, по существу, здоровой молодежи, эта извращенность, эта надуманная «теоретичность», этот «формализм» подвинули молодежь на легкий и нездоровый путь.

Оздоровление необходимо и естественно должно идти через школу, через познание природы и жизни, через примеры в нашем искусстве, через Иванова, Брюллова (портреты), Репина, Сурикова, Серова и других, знавших цену знанию, создавших вполне доброкачественное искусство (я не касаюсь здесь тематики). Художник обязан знать свое дело, быть в нем сведущим, как хороший врач, инженер, знать технику дела. Необходимо не только уметь распознать болезнь, но и излечить ее. Примеры историй академий, школ гласят, что в деле искусства обучение, овладение мастерством часто зависят не от даровитости учителя как артиста‑художника, а от особого призвания его к учительству, способности отдавать свои знания, увлекать, оплодотворять ими…

М. В. Нестеров Автопортрет. 1928

Репин – превосходный художник, В. Маковский, Шишкин – были хорошими художниками, однако, несмотря на их благие намерения, ни один из них не был подлинным учителем, а был им П. П. Чистяков, хотя и талантливый, но бесплодный, обленившийся краснобай: он был истинным учителем. Чистяков не только умел передать технику дела, но часто открывал своим ученикам «тайны творчества». Вот почему его ученики – Семирадский, Репин, Виктор Васнецов, Суриков, Серов, Врубель – и мы все, знавшие Чистякова, его любили и благодарно чтим его память.

Вы спросите меня: где же выход из создавшегося положения? Как «ликвидировать безграмотность» с ее следствиями, как приблизиться к желанному расцвету нашего искусства?.. Школа без преподавателей (грамотных) немыслима, наличие их невелико, старики ушли навсегда, царивший долгие годы «формализм» не мог дать здоровых ростков ни в чем, не дал он и грамотных учителей. Конечно, «земля наша велика и обильна», талантами природа нас не обидела, но нужны время и выдержка, чтобы возместить потерянное. Тут нужна та работа, которая была проделана за эти годы нашей армией. И вот тогда, когда наша молодежь будет грамотна, когда она научится смотреть на природу и жизнь трезвым глазом исследователя, она увидит в событиях нашего времени тысячи тем, увидит их впервые, восхитится ими, и это не будет «халтурой», а будет истинным творчеством, наступит подлинное возрождение нашего искусства.

Как видите, мой 50‑летний опыт в живописном искусстве не был опытом учителя: я был лишь живописцем‑практиком, который по мере сил осуществлял то, что любил, чем был увлекаем… Но мой долгий опыт наблюдателя дал мне возможность убедиться в том, что нашему великому отечеству необходимо здоровое искусство – и я верю, что оно у нас будет.

Ведь художник, как и ученый, призванный к служению своему народу, к его просвещению, должен дать ему лучшие, – самые здоровые образцы своего творчества. От великих греков, Ренессанса и до наших дней, до Пушкина, Менделеева, Павлова так повелось…

Вы, Платон Михайлович, призваны сейчас к очень ответственному трудному делу – устроению искусства у нас, к его оздоровлению; и я горячо желаю вам осуществить это почетное задание.

М. Нестеров

1936 г. Апрель.

Художник‑педагог

Письмо Президиуму Всесоюзного совещания по художественному образованию [326]

Я никогда и никого не учил. Моя художественная деятельность была направлена к практике нашего дела – писанию картин и пр. У меня не было ни педагогического, ни методического опыта, и я могу лишь поделиться своими школьными воспоминаниями и наблюдениями за пятьдесят лет моей художественной деятельности.

Вспоминая о Московском Училище живописи и Петербургской Академии художеств начала 80‑х годов, я прихожу к мысли, что методы обучения времен Карла Брюллова, Александра Иванова, потом Репина, Сурикова, Серова не были так плохи, как позднее, при новом академическом уставе, принято было о них судить.

Методы эти были более целесообразны в деле обучения нашей грамоте, достигали лучших результатов, так как учителями нашими были всегда люди грамотные, хотя и не одинаково одаренные. Но надо сказать, что в преподавании, особенно рисунка, «формы », художественная одаренность учителя не всегда помогает делу. Дарование учителя – особое педагогическое дарование. Им в огромной степени владел П. П. Чистяков. Он имел свой метод – совершенно особый, «чистяковский». Его благодарными учениками были такие художники, как Семирадский, Репин, Виктор Васнецов, Суриков, Поленов, Серов, Врубель, Савинский и многие другие. Были хорошими преподавателями Куинджи, Серов.

М. В. Нестеров в период работы над книгой «Давние дни». Фотография

Я учился в Училище у Прянишникова, Евграфа Сорокина (одного из самых блестящих рисовальщиков своего времени, но учителя равнодушного) и у Перова. В Академии, вернее, вне ее, я внимательно слушал советы умного Крамского. Одновременно мы все учились у природы, у великих мастеров античного мира, Ренессанса, также на произведениях более позднего времени. Я лично склонен до сих пор более учиться, чем учить других, – и не мне предлагать методы обучения. Для этого, полагаю, имеются у нас люди более подготовленные, призванные, опытные. Вот к ним‑то и придется обратиться за содействием, они, вероятно, знают «секрет», как надо учить.

Я же могу лишь пожелать, чтобы учителя были более опытны в наблюдении природы и всего живущего в ней, чем учащиеся, чтобы они учили смотреть на природу трезво, чтобы не заводили в дебри мудреных теорий, рискованных и дорогостоящих нашей молодежи «опытов».

Начало и конец учения – это познание природы, настойчивое, терпеливое изучение того, что изображают. Это равно необходимо как для больших дарований, так и для малых. Пример тому – две выставки наших больших мастеров – Серова и Репина[327]. Стоит внимательно просмотреть их работы учебной поры: оба они (и не они одни), не мудрствуя лукаво, терпеливо рассматривали, внимательно наблюдали предметы своего изучения и лишь потом, когда дисциплинировали свой глаз, свою волю к познанию, когда выходили на самостоятельный творческий путь, – лишь тогда со всей яркостью обнаруживали индивидуальные свои свойства. Тогда (овладев грамотой) художники и становились Брюлловыми, Ивановыми и пр.

Словом, учиться надо начинать с азов… Тогда и явится в исполнении не мнимый, а подлинный реализм.

К молодежи

Обращаюсь к вам, советская молодежь, к тем из вас, кто учится искусству, кто хоч