Она положила свою снайперскую винтовку с оптическим прицелом на бруствер, оттолкнулась, опёрлась коленом, и вот уже она в открытом поле делает первые шаги, прислушиваясь изо всех сил, всматриваясь. Позади она слышит дыхание – это наблюдатель Поликарпов сопровождает её до места.

У неё за спиной остались пулемётчики. Минуту, другую, они ещё могут различить плотное пятнышко темноты, когда она привстаёт, чтоб оглядеться. А вот теперь они уже её не видят: наверное, она утонула во мраке.

Вдруг вспыхнула тревога, поднялась перестрелка за излучиной реки.

Сейчас будет ракета. Лена растянулась на земле с широко раскрытыми глазами. Есть ракета, она её угадала за секунду, а теперь быстро оглядеть всё вокруг – ведь, может быть, где‑то, вот так же пригибаясь к земле, ей навстречу ползут фашистские автоматчики…

Но вот она на своём месте. Это маленькая воронка, перед ней кочка, поросшая точно той же травкой, что и всё поле.

Шагах в двадцати от неё вдавленный в землю валун – идеально удобная позиция для снайпера. Для неопытного снайпера. Именно за таким валуном и будут наблюдать вражеские снайперы, они‑то тоже опытные. А уж этот, который нашим головы из окопов не даёт поднять, этот чёрт своё дело знает.

Поликарпов дожидается, пока она устроится, и после этого ещё больше, чем нужно, задерживается, не сразу уползает, на всякий случай. Это сильный немолодой мужик – ему, видно, тревожно оставлять одну эту Ленку.

Всё тихо, если не считать, что кое‑где постреливают, но к этому привыкаешь, как к тиканью часов. Это не тревожная стрельба – всё равно ночь кажется тихой.

Медленно бледнеют звёзды – это к рассвету. Письмо, нераспечатанное, лежит в кармане. Если она вернётся благополучно на свой берег ночного моря, она распечатает письмо, когда никто не будет мешать, и услышит, что ей говорит Оля или об Оле.

А сейчас нет никакой Оли. Есть ночь, есть снайпер, который убивает, как мастер своего дела, наших солдат. И надо его обнаружить, найти, убить, надо мёртво лежать, беречь, чтоб не устали, глаза и думать только об одном: где?

Не надо даже думать, что вместе с её письмом, той же почтой, из деревни пришло письмо убитому этим снайпером пулемётчику Иващенко. Не надо думать ни о любви, ни о ненависти. Надо укрыться, чтоб тебя не засекли, и ждать, ждать, ждать.

Перед рассветом она потёрла себе лоб пучком свежей травы, захваченной с собой, прикрыла сверху оптический прибор, чтоб не блеснуло стекло.

Стрелковая карточка была отпечатана у неё в памяти, как фотография, и она сверяла все отметины, ориентиры, не сдвинулось ли что‑нибудь, не изменилось ли с прошлого дня.

Солнце уже встало высоко, тени стали короче, потом начали ложиться на другую сторону – всё совпадало со вчерашним. Лена прикрыла глаза, чтоб отдохнули. Открыла, глянула, снова отдохнула.

День тянется бесконечно; это было привычно, это была её работа, для которой её прислали сюда. Её маленькая работа в огромной работе войны: лежать, не выдавая себя, и видеть всё.

Как о далёком прошлом, она вспоминала о том, как больше года назад начала свою солдатскую работу санинструктором, вытаскивала раненых. Вспомнила, как её подружка Дуня говорила ей: "Уйдём отсюда, попросимся лучше хоть в пулемётчики, хоть куда хочешь, а то ты солдата спасаешь‑спасаешь, а он у тебя на руках умирает, и все такие хорошие люди, не могу я этого выносить больше!"

Потом она однажды тащила сама мальчишку‑солдата, он был лёгонький, да попробуй его тащить по земле на шинели, да ещё с винтовкой, да ещё зная, что наши отступают. И мальчик был в полной памяти и всё старался ей помочь и не мог. Она дотянула его, теряя последние силы, в укрытие до половины отрытого окопчика – стрелковой ячейки.

Какой‑то раненый солдат полулёжа сидел там, прислонясь к земляной стенке, не шевелился и безучастно смотрел перед собой. Оглохнуть можно было от шалой автоматной пальбы наугад, как стреляли тогда фашисты в атаке. Потом уже их крики ясно стали слышны, и тогда солдат спросил:

– Заряжать можешь? Скорей на… бери, – и слабыми пальцами провёл по винтовке.

Она открыла затвор. Не по‑бабьи, хватаясь пальцами за стебель затвора, а одним ударом толкнула налево – на себя – мгновенно и долго потом вспоминала, с каким облегчением, заметив это, выдохнул, странно это сказать, радостный стон раненый солдат.

Она зарядила полной обоймой, положила винтовку не на бруствер – его тут ещё и не было, – так, на откинутую комковатую глинистую землю; винтовка ей была тяжеловата с непривычки, и руки устали. Она прицелилась в бежавшего в полный рост автоматчика, выстрелила и промахнулась, хотя он был близко. Её жаром обдало от досады, и больше она ничего связного не помнила.

Заряжала, стреляла, быстро перенося прицел на тех, кто был ближе, очередь хлестнула по земле совсем рядом, она опять мягко нажала спуск, и автомат замолк, и беспорядочная цепь залегла.

Её раненый мальчишка, со стоном волоча ноги, торопливо ощупывал солдата, убитого очередью, вытаскивал и подавал ей обоймы, подбирал отдельные рассыпанные патроны.

Потом её кто‑то, кажется, поднял с земли и понёс. Рядом с ней тащили раненого этого мальчишку, а он, захлёбываясь, говорил, говорил.

"Это у него такой шок", – хотелось ей объяснить кому‑то.

Потом всё совсем спуталось на минуту или на час, и вдруг она широко открыла глаза.

– Это у тебя такой шок, – говорил ей кто‑то.

– Как это я промазала, не понимаю, – говорила она. – Просто не понимаю, вот испугалась, думаю, вот, думаю, они его сейчас захватят…

– Ах, промазала? – участливо спросил тот же голос.

И она, хотя глазами всё видела прекрасно, только тут поняла, что это над ней стоит сгорбившись долговязый комбат Гаврилов, а она сидит и вслух разговаривает. Она замолчала и хотела встать, но он угадал её движение и схватил за плечи, нажал, прижимая к месту.

– Ты опомнись… – сказал он. – Ты сейчас где?.. Ты кто? Ты кругом оглянись… опомнись… Ну, посмотри!

И она увидела свою ногу: штанина солдатских кальсон была разрезана выше колена и плотно забинтована. Нога лежала, как палка, только очень толстая, и глухо ныла.

– Что это? Без ноги? – спросила она. Сильной боли в ноге она не чувствовала, только где‑то гораздо выше, как будто в пояснице.

– Тебе укол сделали. Нога твоя при тебе, на своём месте, это осколками тебя. И оглушило. Ты сейчас‑то всё соображаешь, а, Лена?

– Я всё время соображаю.

– Ничего ты не соображаешь. Тебя сейчас отправят. Я вот на минутку вырвался проститься. Ты пиши.

– Хорошо. А что писать? То есть куда писать?

– Ничего не соображаешь, – сказал Гаврилов. – Нам пиши. Сюда пиши. В свою часть. По своему адресу. Ясно? Кому – неважно. Напиши "от Лены", можешь фамилию свою добавить, можешь и не надо, тебя все будут помнить. – Он нагнулся и поцеловал её в лоб и грубо гаркнул: – Носилки! Давай бери живей… На тебя это такое вдохновение обрушилось или ты где‑то так стрелять выучилась?

– А‑а… – сказала Лена. – Вы, значит, в стереотрубу видели?.. Я первый раз промахнулась.

– Первый раз, а дальше? Что было? Это у тебя откуда взялось?

У неё закружилась голова, она увидела, что на неё смотрят знакомые лица.

– Чудо‑снайпер!

– Что?

– Это я! – сказала она, и ей показалось, что она засмеялась своим смешным словам…

В госпитале её догнала медаль "За отвагу". Что там Гаврилов ещё написал, она не знала, но когда зажили осколочные раны, на комиссии её расспросили и направили на курсы снайперов.

Ей немножко смешно было, что её станут учить на снайпера, когда она на первых же учебных стрельбах показала такие результаты, что инструктор велел ей оставаться на месте, пошёл за начальником, поставили ей пять головных мишеней, засекли время по секундомеру, и начальник долго жевал губами, недоверчиво разглядывая пробитые мишени, хмыкнул и сказал:

– Таким, значит, образом? Э?.. Ну что ж… Это хорошо.

Она думала, что её тут же, после этой проверки отправят на фронт, подождала немножко, а потом попросилась сама.

Ей отказали. Она подала рапорт.

Тогда её вызвал старший инструктор курсов вечером в канцелярию. Он сидел за столом, где днём строчили ведомости и расписания, а сам он никогда не сидел.

В руках он держал её рапорт и смотрел на него так, будто там разглядывал очень скучную или даже грустную картинку.

– Вы, товарищ Карытова, проситесь на фронт, полагаете, что вполне подготовлены вести работу снайпера и учиться вам нечему?

– Надеюсь справиться, – сухо ответила Лена.

– Так, – сказал он. – Я ещё одного знаю, кто на это сильно надеется.

– Кто?

– Сейчас скажу. Вы, товарищ Карытова, полагаете, что снайпер – это кто умеет стрелять? Вижу, можете не отвечать. Конечно, не без этого. А встретитесь вы со снайпером, который окончил специальную школу. Фашистскую, очень злую, но вполне толковую. Очень для нас опасную школу. И он себя под вашу пулю вовсе не подставит. А вы себя подставите и не заметите как, когда напоретесь на снайпера, конечно. Обыкновенного стрелка вы уничтожите при равных условиях. Так. Опытного фронтового стрелка – тоже очень возможно, потому что у вас действительно реакция, как у чертёнка или, например, у трясогузки – вот она тут, а вот её уже нет. И цель поражаете на стрельбище отлично. Это когда вам цель видна. А настоящий снайпер себя не покажет. А как этого добиться – это целая наука, и ради этого, чтоб вас выучить, я тоже сижу тут и обучаю, когда моё место на фронте, и я тоже сам снайпер, а рапортов не подаю… Хотя подавал, было время, но вот терплю. А терпение – это для снайпера половина характера. Ровно пятьдесят процентов. Кто кого перетерпит, тот и выиграл.

Кто такой снайпер? Он для нас как ядовитый змей, он может вокруг себя десятки солдат выбить за короткий срок… И когда такой заведётся, ядовитый, его только и может такой же специальной выучки снайпер обезвредить…

Надо не так думать: ах, я мечтаю скорей на фронт! Это всё хорошо и понятно. А думать: а о чём мечтает сейчас враг? А он мечтает, чтоб мы его дураком считали. Это самая его приятная мечта и отрада, потому что он совсем не дурак, а наоборот, своё дело очень даже знает.

Своей стрельбой ты его не возьмёшь, потому что не увидишь – вроде именно того подколодного змея: укусил и опять под колоду! А у солдата пуля во лбу.

Вот возьми свой рапорт и никому не показывай, а через неделю занятий приходи, и поговорим: зря я тебя не отпустил или правда тебе учиться тут нечему…

К концу беседы он перешёл на «ты» – это был признак доброго расположения.

В этот день, когда Лена Карытова кончила курсы, она зашла к инструктору и сказала:

– Насчёт того моего там рапорта. Наверное, вы подумали – вот дура. Я и была дура.

– Какой рапорт? Я и забыл. – Он усмехнулся, потому что нисколько не забыл, конечно. – "Обыкновенная история", как один писатель сочинил название. Сердце горит, а надо учиться. Вот такая зануда, вроде меня, скрипит тебе, скрипит и на ящике с песком фигурки показывает. Это ничего. Сам был глуп да и сейчас не совсем поумнел, кажется.

Сердце горит, пускай, только ровным огнём! Чтоб прицел не дрогнул. А я тоже ведь хорош. Сам подал рапорт, что подготовил замену. Теперь жду, как меня начальник вызовет, будет объяснять то именно самое, что я тебе втолковывал…

Ты теперь всё знаешь, что я знаю. Я бы тебя тут оставил обучать, а? Не‑ет, я знаю. Счастливо тебе, Лена. У тебя муж есть?

– Нет.

– А был?

– До начала войны был.

– Ясно… Вот так, всё поговорить некогда, всё собирался – да уже поздно. – Он улыбнулся виноватой улыбкой встал и протянул руку.

Глава двадцать девятая

Теперь это где‑то далеко позади, хотя после окончания курсов прошло всего два месяца; у неё двузначный счёт уничтоженных врагов, солдатский орден, слава на всю дивизию, и после того, как на участке у речки стали нести потери от снайперов, её командировали сюда, и вот четвёртую ночь она ждёт, смотрит, и ещё убит фашистским снайпером наш солдат, а снайпер себя не обнаружил. Она расслышала этот отдалённый выстрел вчера и не увидела ничего, вся напряглась, ждала, ждала… И наблюдатель ничего не видел.

Солнце пошло к западу, тени перешли на другую сторону. Лена все тени осмотрела, но они ничего не открыли. Нет, снайпер‑фашист был не дурак, который укрылся в тени дерева или камня, не сообразив, что рано или поздно тень уйдёт.

Вдруг в одной из множества луж что‑то будто блеснуло, мельком. Так может стёклышко блеснуть, когда на него попадёт луч низкого, закатного солнца, но тогда оно не погаснет в ту же секунду. Стрекоза крыльями может блеснуть, задев воду, но вода не дрогнула.

Припав к оптическому прицелу, уловила, как будто трава около лужи не так колыхнулась от ветра, как кругом, будто мешало этим считанным травинкам с ромашкой так же свободно качнуться, что‑то их придерживало. Она не отрывала больше глаз, в голове у неё стучало: ствол… ствол… ствол… Она его не видела, но ждала, изо всех сил ждала, автоматически уже определила, где должен быть человек, если обрез ствола покажется среди травинок, и увидела, как ромашка качнулась, наклонилась и не выпрямилась, бездонный чёрный провал отверстия обреза ствола плавно и быстро чуть‑чуть повернулся прямо к ней, головной убор из травы вокруг каски, точно травинки двинулись хороводом, повернулся, и она плавно нажала спуск, кажется, прежде, чем полностью разглядела, и уже после вспомнила, что видела всё: замаскированную травой каску, оптический прицел и потом ствол, вставший дыбом, застывший, точно целясь в небо.

Сразу после её выстрела перед ней открылась новая цель – в воронке, накрытой маскировочной сеткой, сейчас быстро, неровно, в торопливом поиске цели, поворачивался в её сторону другой снайперский прицел, нащупывая её там, куда целился первый снайпер и не успел выстрелить. Лена выстрелила – и вот тут сделала непростительную ошибку. Её не обнаружили, но то, что два снайпера были убиты, подняло переполох. Надо было намертво лежать не шевелясь и пережидать, а она вдруг увидела новую цель. Это была азбука: снайпер стреляет один раз. Может быть, в особых случаях, очень редко – два раза. Но стрелять в третий раз – значит обнаружить себя и погубить. Но она увидела цель, в первый раз такую цель, и всё забыла.

Странно сказать, Лена, которая и сейчас ни за что не согласилась бы выстрелить в кошку, не то что в живого человека, учившаяся стрелять по фанерным головным мишеням, сейчас только убила двух снайперов и очень удивилась бы, если б ей сказали, что это были люди. Она убивала убийц – значит, просто‑напросто спасала тех наших солдат, которых убили бы эти убийцы. Это была её работа, её специальность, её доля в громадной всенародной многообразной работе, которая обозначается словами "Отечественная война".

И когда в разгаре мгновенно вспыхнувшей тревоги Лена вдруг увидела поднятую руку с ракетницей над узким ходом сообщения и эта рука поднялась ещё выше, она увидела в самый первый раз в жизни, на одно‑единственное мгновение, фашистского офицера. Он был в точности такой, каких она видела на фото: "Фашистские войска у Триумфальной арки в Париже" и "Фашисты в белорусской деревне". Они стояли там непринуждённой компанией, столпившись, как любят сниматься на память туристы на фоне какого‑нибудь водопада, – фотографировались на фоне виселицы, где, неподвижно застыв, с искривлёнными шеями, висели двое босых мужчин и девушка в рваной юбке…

Лена знала, что почти наверняка губит себя: она безошибочно посадила пулю чуть ниже козырька каски, рука офицера дёрнулась, и ракета пошла не вверх, а вбок, почти по земле.

"Третий выстрел – это конец". Она слышала голос инструктора, повторявшего эти слова, она выползла из воронки, вскочила и, сгибаясь, побежала навстречу заходящему солнцу, к своим, понимая, что никогда не добежит по открытому полю до окопа. Ноги от долгого лежания были как деревянные, не давали бежать быстро.

Появление бегущей согнутой фигурки в пятнистом комбинезоне было до нелепости полной неожиданностью. И вот эти секунды неожиданности, позволившие ей пробежать десяток шагов, кончились; она ждала, чувствовала всей спиной, знала: сейчас конец, тишина разорвётся прицельной пулемётной очередью – и, сама не зная, нарочно или нечаянно, споткнулась на краю воронки и скатилась на дно.

Приподняла голову и среди вспыхнувшего громыхания стрельбы по всему участку фронта увидела, как бесконечная пулемётная очередь беснуется, взбивая землю на краю воронки, отрезая ей выход в сторону своих окопов.

Издали предупреждая о себе мерзким звуком, мины шлёпались и вот уже прямо накрыли её укрытие, где она лежала минуту назад. Ещё одна ударила в сухую землю, перелетев через её голову, взметнув целую тучу дыма и земляной пыли.

Тогда Лена выскочила из воронки не вперёд, куда бежала, а в сторону, упала, поднялась, кинулась опять в сторону, прямо в муть и сумрак облака взбитой земли и дыма.

Ей казалось, да, можно сказать, что так оно и было, что это в неё бьют сзади миномёт и пулемёты, вся линия фашистских окопов, а ей в защиту, прикрывая, бьют наши пулеметы, и вот уже пушки ударили – и с нашей стороны.

Её толкнуло что‑то громадное, тяжкое и горячее, чему она не могла сопротивляться, потому что стала лёгкой, невесомой и потеряла землю под ногами. Это было мимолётное, мгновенное ощущение, после которого она не чувствовала ничего.

Глава тридцатая

Поезд всё дальше уходил от войны на восток. Часто он простаивал у какой‑нибудь станции долгими сутками, точно завязнув среди бесчисленных, бесконечных цепочек таких же вагонов.

Навстречу им с востока мчались эшелоны с углем, нефтяными цистернами и воинские эшелоны со спокойными, рослыми солдатами. Они стояли, облокотившись на перекладины, положенные поперёк открытых дверей вагонов, легонько кивали и усмехались в ответ, когда дети или девушки махали им вслед, как будто ехали из Сибири не на фронт, а действительно отправлялись куда‑то на работу…

Оля свыклась уже с мыслью, что они, наверное, всем вагоном так и останутся жить на всю зиму около этой чужой станции, никогда не сдвинутся с места, и вдруг, среди ночи, сквозь сон, слышала постукивание колёс, знакомое подрагивание пола: поезд продолжал свой путь! Они опять куда‑то ехали, и, хотя впереди её не ожидало ничего хорошего, всё‑таки это было лучше, чем стоять.

Бывало, что поезд вдруг замедлял ход и останавливался на пустом месте среди безлюдных полей, и стоял, не двинувшись, час, два, и, точно набравшись сил, опять полз дальше.

Уполномоченные от вагонов ходили получать на больших станциях хлеб, а за кипятком бегали добровольцы, и тут Оля была одной из первых.

С каждым днём в нетопленных вагонах делалось всё холоднее. Оля никогда не думала, что кружка кипятка способна согреть, развеселить, успокоить, а иногда, казалось, прямо вернуть к жизни окоченевшую, застывшую в неподвижном унынии старушку Ландышеву. Это была вовсе не знакомая никому старушка, а как она очутилась в вагоне, никто не знал, и кто она – не интересовался; где‑то у неё остались дети, усадившие её в поезд, и где‑то были внуки, к которым она смутно надеялась добраться, – вот и всё.

Ещё стало известно, что у неё нет ни чайника, ни бидончика, ни кувшинчика, как у других. У неё была не то чашка, не то вазочка, такая неудобная и мелкая, что когда до Ландышевой доходила очередь у кипятильника на станции, как ни старалась она только чуть‑чуть повернуть толстенную деревянную рукоятку широкого медного крана, из которого так быстро наполнялись полуведёрные солдатские чайники, струя крутого кипятка хлестала с такой силой, что вазочка оставалась почти пустой, очередь нетерпеливо напирала и ворчала сзади, и Ландышева уступала, бережно уносила, стараясь не расплескать свою несчастную вазочку‑чашечку, заползала кое‑как с ней по ступенькам, усевшись в свой уголок, пробовала прихлебнуть разок‑другой и долго подслеповато моргала, пытаясь сообразить, как это опять получилось, что кипятка вовсе нет, как не бывало.

С ней делились владельцы чайников, хотя им самим не хватало, и она стеснялась и приговаривала: "Спасибо, спасибо, довольно, куда мне столько, и так уж вы мне ужас как много налили, я даже не могу…" – хотя ей, видно, хотелось ещё.

Оля стала первым человеком, чемпионом по доставанию кипятка. Едва поезд подходил к станции, она уже стояла на площадке, с двумя чайниками в руках, безошибочно определяла: проехали кипятильник или не доехали до него. На замедляющемся ходу соскакивала, мчалась первой из всего поезда к заветным кранам и возвращалась первой, как победитель. И все ужасались её отчаянности и восхищались её удачей и ловкостью, а Ландышева выпивала по три вазочки и оживала надолго. А потом всё начиналось сначала: станции долго не было, поезд еле полз, все мёрзли, кутались, цепенели, ждали.

Оля давно уже лежала поперёк сидений на чьих‑то узлах и тючках, которыми был заложен проход, смотрела в потолок и время от времени без особенного любопытства вдруг отмечала, что вот она лежит, смотрит и ни о чём не думает.

Счёт дням и неделям этого пути уже спутался у неё в голове. Куда мы все едем?.. Мы просто едем из города, который, наверно, уже захватили фашисты. Едем «оттуда», а не «туда». Едем и едем. Где‑то там есть дедушка, которого она никогда не видела, хотя он‑то её видел, кажется, маленькую.

Но дедушка – это было что‑то неясное и неопределённое, старое, с белой бородой, и неинтересное. Позади осталась мама, милая, единственная мама, похожая на подростка в солдатской шинели со взрослого солдата. "Мама!.. А отец? У меня нет отца", – повторяла она себе, и это была неправда. Он всё‑таки был. Было на его месте какое‑то незаживающее больное место в душе, неразборчивая смесь давних обид, новой обиды, оскорбления за маму, отвращения, злобы и какого‑то непрошеного, постыдного чувства скрываемой любви, в которой даже себе стыдно, до ожесточения стыдно, признаться.

Она и не признавалась себе. Твердо решила всю свою жизнь прожить, до самой старости так, чтобы никто заподозрить даже не мог, что могла бы у неё расцвести, раскрыться эта возможная, но так и не сбывшаяся, стыдная любовь к отцу, так предательски оскорбившему маму.

А поезд, равномерно постукивая, всё шёл куда‑то на восток. Оле казалось, что некуда и незачем ему было приезжать, она ничего не ждала. Пускай едет… Надо только добывать кипятку для соседей, для Козюкова, для себя, для Ландышевой…

Привычным слухом уловив, что поезд стал замедлять ход, она проворно вскочила, расправила куртку рыжего лыжного костюма с шароварами на резинках, натянула вязаную шапочку и, выйдя на площадку, стала высматривать, нет ли признаков приближающейся станции. Поезд уже еле полз и скоро остановился опять на пустом месте. Слева – никакого жилья, справа – стог сена, какой‑то дом или изба, а дальше дорога в лес, присыпанная снегом.

Зачем живут здесь люди, что они делают тут, на краю леса, неужели им не скучно тут на безлюдье?.. А поезд‑то ведь стал и стоит!

Оля схватила чайник и соскочила на землю. Состав длиннющий, паровоз где‑то далеко. Стоит и совсем затих, даже не пыхтит, точно спать тут собрался.

Оля сбежала с насыпи, отошла шагов на двадцать и ещё раз внимательно пригляделась к паровозу, не собирается ли он проснуться и двинуться дальше. Нет, он застыл, видно, надолго.

Несколько раз она опасливо оглянулась, пока шла к домику, добежать обратно она всегда успеет, даже с полдороги.

С полдороги она оглянулась ещё раз, на минутку стало жутковато: а вдруг поезд тронется?

"Добегу!" – и она бегом помчалась к домику у леса.

– Пожалуйста, не можете ли вы нам кипяточку, воды согреть?.. – торопливо подбегая, ещё издали крикнула Оля.

Унимая собачонку, старуха в платочке вышла к ней навстречу, во дворик, как‑то вроде бы символически огороженный тонкими, кривыми жердинами. Вместо ворот было просто пустое неогороженное место, через которое шла чёрная, уже чуть присыпанная свежим снегом по краям колея проехавшей телеги.

Оля на разные лады всё повторяла про кипяток, показывала и совала старухе под нос чайник с открытой крышкой и рубль вытаскивала из кармана, а старуха всё унимала собачонку, грозилась на неё, даже тогда, когда та сама подошла к Оле и далась погладить…

Ничего не помогало, разговор всё равно шёл, как у двух глухих:

– Бабушка! Бабуля! Мне кипяточку бы!

– В будку! Пошёл в свою будку, чертище!

– Водички бы! Согреть бы, а, бабушка!

– Кому я велела в будку? Неслух пёс до чего!

Во время разговора Оля ежеминутно оглядывалась, посматривала, не подаёт ли признаков жизни паровоз, и уже последнее терпение теряла, а бабка всё ругалась с собакой.

Наконец собачонке первой всё это надоело, она повернулась и, еле передвигая ноги, двинулась по направлению к будке, больше похожей на рассохшийся скворечник. На полдороге она демонстративно уселась и принялась скрести лапой за ухом, стараясь достать подальше, всё дальше, пока, потеряв равновесие, не завалилась на бок.

И тут вдруг старуха сказала:

– Сейчас скоро вскипит, – приоткрыла дверь.

И Оля разглядела в сенях маленький чумазый самоварчик, чуть дымивший прогорелой трубой.

Оля потрогала чумазый его тёплый бок. До кипения было далеко.

– Ну, ну… – сказала старуха, когда Оля попросила позволения подложить в самовар сосновых шишек из корзины, стоявшей в углу.

Самоварчик вскоре оживился, стал греться не на шутку. Оля то и дело выскакивала поглядеть, как ведёт себя поезд, – он стоял, как длинный ряд одинаковых домиков, решивших основать тут постоянный посёлок и остаться жить навсегда.

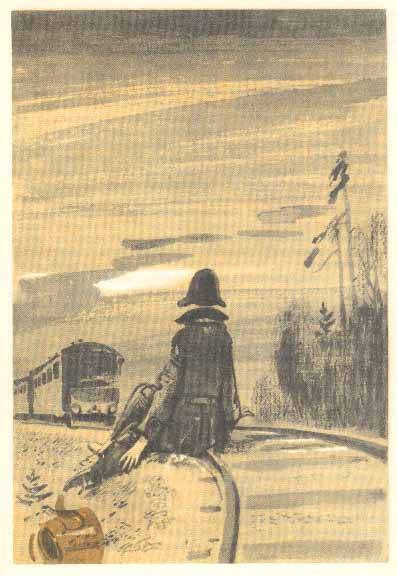

Самоварчик зашумел, пыхнул даже тонкой струйкой пара, Оля хотела подставить свой чайник, но кран самоварчика был низок, нужно было его поставить на стол, и тут какое‑то чувство непоправимости чего‑то вдруг пробежало по спине у Оли, она, подхватив пустой чайник, бросилась из сеней к двери и увидела сразу, что поезд тронулся, пошёл, уже идёт, погромыхивая колёсами, а сонный паровоз очень бодро бухает паром, вдалеке, уходя за плавный поворот дороги, таща за собой длинный хвост вагонов.

Оля бросилась бежать к поезду, в первую минуту той же дорогой, что шла к дому, но быстро сообразила, что к своему вагону ей, пожалуй, не добежать – он был в середине состава, – и она свернула напрямик, к железной дороге, не выбирая вагона, просто чтоб добраться до какой‑нибудь площадки, уцепиться и хоть на ступеньках проехать до ближайшей остановки, только бы не отстать.

Она мчалась во весь дух, крышка чайника, привязанная верёвочкой к ручке, гремела, подпрыгивая. Чайник мешал бежать, но она всё не решалась его бросить – это был чужой чайник, поивший горячей водой десять человек.

В груди было больно, при каждом вдохе не хватало воздуха, но сейчас это ей было всё равно, только бы добежать! Карабкаясь на насыпь, она уже видела совсем близко последние четыре вагона, она успевала! Только что, очень медленно, прошёл у неё перед глазами обыкновенный пассажирский вагон, за ним шёл товарный… Она уронила чайник, освободив руки, приготовилась схватиться за любую железку, поручень, выступ, буфер, – поезд шёл так медленно!..

Вот и последний хвостовой вагон – с наглухо задраенными дверьми, без ступенек, без площадки… Она кинулась за ним вслед, пробежала по шпалам несколько шагов, даже ладонью ударилась о край – вагон был обтекаем, как рыба, схватиться было не за что.

Оля споткнулась о шпалу, упала, ударившись коленом, мгновенно вскочила, готовая действовать, и медленно опустилась на землю. Ей казалось, грудь у неё сейчас разорвётся.

Поезд очень медленно уходил. Очень медленно для поезда и очень быстро для человека, даже отличного бегуна.

Не страх, а какая‑то ужасная, злая досада на непоправимость происшедшего терзала Олю. Она бы заревела, но после отчаянного бега слишком болела у неё грудь и дыхания не хватало.

Подумать только – вот минуту назад тут проходил пассажирский вагон с обыкновенными ступеньками, вот на этом самом месте, где она стоит. А уж вскочить она бы сумела.

Поезд, уползавший за редкий придорожный лесок, был очень хорошо виден.

Может быть, до станции совсем недалеко? Может быть, там поезд простоит целые сутки? Оля спустилась под откос, подобрала чайник и быстрым шагом пошла по извилистой, еле заметной, но всё‑таки какими‑то живыми людьми протоптанной тропке, тянувшейся параллельно железнодорожной насыпи. Солнце мутным пятном светило, низко спускаясь над тёмным лесом, – значит, скоро стемнеет. Одиночество, какого она не знала никогда, ужаснуло её: её никто не ждал, она потерялась в пустыне, на чужой планете, где нет людей, некуда ей идти… Разве догонять поезд?

Едва отдышавшись, она побежала, сколько могла, опять пошла и опять побежала. Ещё некоторое время было видно, как длинный поезд уже беззвучно втягивался в не очень дальний лес, пока последний вагон не исчез за деревьями.