"Хорошо ли вы помните тов. Бульбу?" – задал вопрос он Карытову.

"Такое не забывается. Под его командованием мы сражались до последнего".

"Как ваше здоровье сейчас?"

"Трудиться мне не мешает. Как на фронте, так и далеко в тылу, мы вносим посильную лепту в дело разгрома ненавистного врага. – При этом тов. Карытов, со свойственным ему юмором, показал свои крупные, трудовые руки и добавил: – Надеюсь, что от моей лепты фашистам не поздоровится".

В заключение тов. Карытов просил через нашу газету также передать горячий привет полковнику тов. Бульбе вместе с благодарностью за то, что он не позабыл скромного боевого товарища".

Что же это значит? Как ты думаешь? – подавленно спросила Оля.

– Я всё время думаю вот это самое: что это значит? Значит, или это какой‑то совершенно другой Бульба приветствуется с другим Карытовым. Или хуже того – майор Бульба всё позабыл, читает доклады, чтоб только покрасоваться на виду?..

Дедушка Шараф тихо сказал:

– Ты всё говорил "полковник Бульба"? Почему теперь сказал "майор"?

– Да… Правда, ничего не сходится. Сон!.. Майор… Фамилия уж очень редкая… Майор!.. Но сколько времени прошло. Мало майоров стали полковниками?

– Не обязательно, я слышал.

– Да, не обязательно. Впрочем, теперь всё всё равно. Всё. Тупик. Конец. На улице встречу хотя бы даже и «того», пройду мимо и не остановлю. Никуда больше не пойду. Ни в одну дверь не стукну. К чёрту всё… Нет, я не сумасшедший был, когда Лёле то письмо написал! Всем было бы меньше стыда и мученья!

Оля смотрела на отца, не находя, что сказать: лицо у него было такое ожесточённое и грубое, в точности как в тот день, когда они с ним встретились на Старом базаре под древней аркой, где он, забившись в нишу, играл на хриплой гармошке.

Глава сорок девятая

Знакомый ишачок Джафар привёз из колхоза старичка.

Дедушка Шараф увёл в сарай ишачка, вернее, только отворил ему дверь, а тот сам пошёл, превосходно зная, что надо делать. Только на минутку задержался, дал себя погладить Оле.

Старичок слез на землю ещё за калиткой и медленно подходил к дому. Он был сухонький, в загорелых морщинах, отчего похоже было, что он улыбается. Халат и тюбетейка на нём были разноцветные, нарядные, на него смотреть было весело.

– Вот эта девочка, отец, Оля зовётся, теперь у меня внучка.

– Здравствуйте, – очень медленно проговорил старичок, заговорил по‑узбекски и засмеялся.

Дедушка Шараф перевёл:

– Он говорит, значит, ты его правнучка, это очень хорошо, ему это нравится… Это мой отец, Оля.

– Не может быть, он ещё совсем… молодой! – отчасти искренне, отчасти вежливо сказала Оля, кланяясь.

Дедушка Шараф перевёл на узбекский, и старичок опять тихонько засмеялся.

Все вошли в дом и стали пить чай с дыней, которую старичок привёз с собой.

Пили очень долго, неторопливо и всё время разговаривали, всё больше по‑своему, так что Оля не понимала. Но старичок каждый раз, как встречался глазами с Олей, благосклонно наклонял голову, точно хотел сказать ей: "Да, да, всё хорошо, мне нравится, очень приятно".

Когда Джафар отдохнул и с очень недовольным видом позволил вывести себя снова в переулок, старичок попрощался, сел на ишачка.

Джафар вздохнул, подумал и вдруг зашагал, никого не спрашивая, куда надо идти, да ему никто и не указывал.

Вернувшись в дом, дедушка Шараф долго молчал и вдруг тихонько позвал:

– Лёля!..

Он иногда стал путать их имена, и, кажется, не только имена.

– Что делать будем?.. Он совсем плохой стал: говоришь – не слушает. Ночью смеётся. Это совсем худо… Из уличного комитета приходили, про него расспрашивали. Понимаешь?

– Пускай расспрашивают… А зачем приходили?

– Не знаю. Зря не будут. Странный гражданин у тебя проживает, говорят. Загадочный. Разве не странный? Теперь слушай. Мама Лёля ему поверила. А ты сама веришь? Всё так было, как он говорил?

– Конечно, верю. Как я могу?..

– Совсем веришь? Совсем, совсем? Без оглядки? Подумай, помолчи минуту. Много не говори. Только «да» или «нет». Молчи… Ну, теперь говори.

– Да.

– Тогда пойдём. Я с хорошими людьми говорил. Советовался. Сам думал. С отцом советовался. Такая загадка. Отец с другими стариками советовались, узнавали. Даже одно имя назвали. Вот он приезжал, совет привёз. Пойдём. Куда надо идти? В такое место, где загадки умеют разгадывать, да? Вот туда пойдём, сами всё расскажем. Тебе не страшно? Смотри.

– Страшно, но я не боюсь. Только кто станет нас слушать? Пустят нас туда?..

Дежурный смотрел с удивлением на эту странную пару. Сперва ему казалось, что они просто не понимают, куда пришли, эти двое: седобородый старик узбек и девочка‑подросток.

Однако старик назвал фамилию начальника – видно, они и вправду пришли, куда хотели.

Дежурный звонил по телефону, говорил с какими‑то людьми. А они сидели и невозмутимо спокойно ждали. Этому Оля выучилась у дедушки Шарафа: когда надо чего‑то ждать – не кипеть, не волноваться, не рваться, а давать себе отдых. Выключаться, как плитка или лампочка, у которой выдернули вилку из штепселя, когда незачем зря тратить энергию.

Им наконец дали пропуск, и они через проходную вошли в заросший травой двор двухэтажного дома, похожего на все дома в городе.

Им показали дорогу, они поднялись на второй этаж, посидели в коридоре, и потом какой‑то военный их подробно расспрашивал, что им нужно от начальника.

Дедушка Шараф оказался на высоте: изысканно‑вежливо, доброжелательно, даже ласково он терпеливо, со множеством извинений объяснял молодому военному, что у него сердце разрывается от обиды, ему самому стыдно слушать свои слова, но он решительно никому не имеет права ничего рассказывать, кроме как именно вот этому начальнику, которого зовут так: Осокин.

Военный откинулся на спинку своего деревянного кресла и задумался. Дедушка Шараф невозмутимо‑доброжелательно ждал, видимо очень довольный разговором, точно побеседовал с добрым другом.

– Ну и ну!.. – сказал военный, покачал головой и взялся за телефонную трубку.

Их попросили опять посидеть и подождать, но уже не в коридоре, а в низкой светлой комнате, совсем пустой, где только в одном углу сидел солдат с винтовкой в форме пограничника.

Они приготовились опять долго, терпеливо ждать и не сразу поняли, услышав:

– Входите!

В открывшейся двери стоял, дожидаясь их, высокий человек в военном, он усталым движением, слегка поморщившись, провёл рукой по коротко остриженным седоватым волосам. И тут Оля заметила, что вместо другой руки у него хорошо выглаженный, подогнутый и пришпиленный к гимнастёрке пустой рукав.

Они все втроём вошли в кабинет, он усадил их на жёсткий диванчик, а сам сел на стул у окна, так что письменный стол остался в стороне.

– Ну, что вам необходимо сообщить обязательно мне лично?

Совершенно нелепым образом дедушка Шараф вдруг сморщился и почмокал губами.

Мягким, деликатным, плавно‑округлым движением показал на пустой рукав и с глубоким сочувствием, соболезнующе проговорил:

– Война? А?.. Тс‑тс‑тс… Ай‑ой!

Осокин ожидал чего угодно, но не этого.

– Война, – очень удивлённо подтвердил он и чуть было не усмехнулся. – Ну, так почему вам меня надо?

– Ну, так вот… – вежливо и сдержанно, видимо он не хотел, чтоб его заподозрили в желании польстить, медленно подыскивая слова, сказал Шараф. – Советовались со старыми людьми. Люди отзывы давали… ничего… благоприятное говорили… Иди, говорили, к этому, у кого… вот это…

– Руки нету? – почти весело спросил Осокин.

– Правильно, так и советовали. Осокин, товарищ.

– Понятно. Ну, а дело какое? Это кто?

– Это его дочка, Оля. Мать на фронте у неё, лейтенант… Из госпиталя письма получаем. Снайпер. Портрет в газете был. Орден имеет. Даже не один.

– Как фамилия?

– Девочки фамилия Карытова, мамы – тоже.

– А вы им кто?

– Я ей приёмный, это всё равно, я за всё отвечаю вот этой старой головой.

– За что?

– За её отца. Теперь пускай она будет говорить, она письмо с собой принесла, она скорее всё расскажет.

– Дело это действительно важное? Чего вы от меня хотите?..

– Пропадает человек. Разве не важное? Хотим? Мы правду хотим. Вот зачем пришли.

– Слушаю. Только покороче и пояснее, ладно?

– Я умею, – твердо сказала Оля. – Я всё коротко и ясно. Только вы будете мне верить, обещаете?

Глава пятидесятая

Осень как будто бы прошла, и вместо зимы опять вернулось лето. Подсохли тротуары, и листья, не успевшие опасть во время дождей, так и остались на деревьях, грелись на солнечном припёке.

Надежды, ожившие после разговора с начальником Осокиным, мало‑помалу стали тускнеть и вянуть. Вспоминалось, что он ровно ничего им не обещал, только выслушал Олин рассказ и черкнул несколько раз по блокнотику, лежавшему на письменном столе.

Хорошо ещё, что Родиону они ни словом не проговорились о своём приключении, а он, как слепой, даже и не заметил радостного возбуждения дедушки Шарафа и Оли, которого и хватило‑то им всего на несколько дней.

В школе шёл урок, в классе было тихо, солнце пригревало сквозь стёкла, стучал и крошился мел, которым лихо выводил геометрическую фигуру мальчик с большой головой, стриженной «ёжиком», когда дверь тихонько приотворилась, дежурная девочка из старшего класса извинилась вполголоса и тронула Олю за плечо.

Преподавательница, следя за доской с задачей, рассеянно обернувшись, кивнула.

Оля, недоумевая, но почему‑то слегка встревоженная, вышла с дежурной в коридор.

– Тебя там дожидаются!

Дожидался дедушка Шараф.

– Пойдём, – сказал он мягко и взял её за руку. – Ты не беспокойся. Волноваться не надо. Это никому не помогает. А? – Он насильно усмехнулся: видно, сам‑то он как раз и волновался.

– Куда мы идём? Почему мне волноваться не надо? Я не волнуюсь.

– Просто пойдём посидим. Может, что узнаем. Может, его увидим… Кого, кого! Папу твоего! Понимаешь, ведь его увезли.

– Как это? Кто мог? Куда увезли?

– Ты не волнуйся. Меня дома не было. Машина приехала, в переулок не заехала, на улице стояла. За ним зашёл один в форме, повёл, в машину усадил, и уехали. Это приезжая соседка мне сказала. Что она может понять? Ну вот ты волнуешься.

– Что ж нам делать?.. Что делать?

– Пойдём туда, хоть посидим, подождём у входа.

– Куда мы ходили, к этому… Осокину? Пойдём. Только нас не пустят больше.

– Я тоже так думаю, больше не пустят, а мы так посидим. Около дверей.

На всякий случай, они всё‑таки попробовали попросить пропуск, но оказалось, раз их фамилий нет в списке, им и пропуска не полагается.

Другого они и не ожидали, приготовившись уже выйти на улицу, когда хлопнула дверь и быстрыми шагами прямо к дежурному подошёл Пономаренко.

Молча протянул свой документ и, пока ему выписывали пропуск, спокойно, по‑домашнему, барабанил ногтями по подоконнику.

Они смотрели на него во все глаза, он это заметил и тоже осмотрел их равнодушным взглядом.

Потом, не глядя, небрежно протянул руку за пропуском, что‑то хмыкнул вроде "ага!" или "есть!" и, бодро стуча по дощатому полу твёрдыми каблуками сапог, ушёл во внутреннюю дверь.

– Погодите! – сказал дежурный и поговорил с кем‑то по телефону.

Потом ещё раз переспросил фамилии и опять кому‑то звонил, потом кто‑то обратился к нему за пропуском. Он выписал и ещё раз позвонил, сказал "есть!" и положил трубку.

– Можете подождать. Посидите.

В это время на втором этаже за всеми дверьми и часовыми, в кабинете начальника Осокина, сбоку от его стола, сидел другой военный, закуривая новую папиросу, позабыв, что прежняя, недокуренная, ещё догорает в пепельнице.

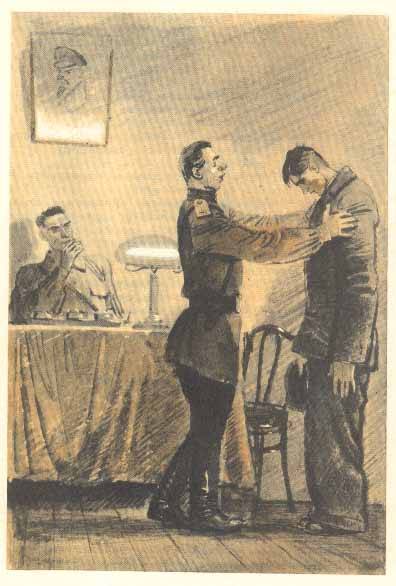

– Впустите! – сказал начальник громко. Отворилась дверь. Конвоир ввёл человека и по знаку начальника вышел.

– Фамилия?

– Карытов.

– Имя, отчество?

– Родион Родионович.

– Военнообязанный?

– Младший лейтенант запаса.

– Почему не были мобилизованы?

– Такое стечение обстоятельств. Я у самой границы находился. А тут фашисты напали… Так, знаете, как был, в куртке, принял участие в боях… потом – бах! – контузило голову. Очнулся я в санпоезде, даже, кто меня вынес из боя, не знаю. Потерял память, зрение повреждено. Справка у вас находится!.. Я и сейчас по вечерам, знаете, иногда чувствую… вроде кажется что‑то не то… Проходит потом.

– Хорошо. Название части, фамилии командиров припомнить можете?

Человек сокрушённо покачал головой:

– Товарищ начальник, там такое творилось… я же фактически штатский, попал прямо в бой с винтовкой в руках. Я своё‑то имя вспомнить долго не мог. После контузии этой. Вот, оказывается, товарищ полковник Бульба меня припомнил, даже помянул добрым словом.

– Значит, Бульбу вы вспомнили. А ещё кого‑нибудь?..

– Да ведь и он не полковник тогда был, подполковник, или майор, может… плохо это помню… А ещё? Сашка был всё рядом со мной, Мельников Сашка. Его убило, кажется… Если дозволено спросить, в чём же дело‑то со мной?

– Дозволено, дозволено… У вас нет вопросов? – спросил сидевшего сбоку военного.

Тот погасил папиросу и медленно проговорил, повернувшись всем телом:

– Карытов!.. А не припомните ли вы название населённого пункта, где вас контузило?

– Ну как же! Соломахино. Деревня такая. И овраг большой.

– Правильно, – сказал военный и стал закуривать снова. – И овраг правильно.

– Уведите, – сказал начальник.

– Ну и работка у вас! – сказал военный, когда они остались одни. – Ну и работка, я вам скажу… Что теперь будем делать?

– Вы в ту комнату лучше всего пройдите, дверь пусть открытая. Всё будет слышно. Только уж потерпите, пока я не позову, ладно? Пепельницу с собой заберите, там нету… Ну, следующего.

Он внимательно посмотрел на этого следующего.

– Отчего вы хромаете?

– Нога болит.

– Так. Фамилия, имя, отчество?

– Карытов, Родион Родионович.

– Воинское звание?

– Младший лейтенант запаса.

– Когда и кем мобилизованы?

– Никогда, никем! Вот справка, если хотите, медкомиссии: к несению нестроевой службы негоден. Вот повторное освидетельствование.

– Это сейчас, – ловко разглаживая справки одной рукой сказал однорукий начальник. – А как у вас до начала войны обстояло дело?

– Хорошо обстояло. Был здоров… Ну что? Дальше вам рассказывать?

– Вот именно: дальше.

– У меня никаких документов нет, кроме этих справок. Вы всё равно не станете верить. Слова, одни слова!.. Я всё уже говорил.

– Я это знаю. Вы мне расскажите.

– Откуда вы?.. Хотя, прошу прощения, глупый вопрос. Слушаюсь. Рассказываю. Был артистом цирка… доказательств нет… хотя тут один клоун, да ведь это и неважно: артист – не артист…

Так вот, в день начала войны находился с концертной бригадой на погранзаставе. С субботы на воскресенье ночевали, утром должны были уезжать. А вот началось… Мой номер цирковой, знаете, назывался «снайперы»… Что же мне было делать, я подобрал винтовку и стал стрелять, как все.

Потом мы отходили в составе группы, соединились со штабом одной дивизии и долго, месяца два, пробивались из окружения.

– И пробились?

– Основная группа пробилась. Это я помню.

– А лично вы?

– Лично я оставался в группе прикрытия. Меня контузило, и меня вынесли из какого‑то оврага, я часто терял сознание, но меня дальше куда‑то переправили. А потом я плохо помню… в санитарном поезде. Потом меня поставили на ноги. И я стал жить, как голый человек на голом острове, – ни военный, ни гражданский, памяти нет, от документов меня кто‑то начисто избавил. Дали кое‑какую одежонку, прошёл комиссию: «негоден». Теперь вы скажете: "Ах, ты какую себе легенду придумал!" А мне всё равно… Я на базаре на гармошке играл. И сейчас бы играл, да дочка нашла… хотя я ото всего уже отказался.

– Оля?

– Ну, вы всё знаете. А мне и говорить‑то не хочется. Надоело, надоело вот до сих пор!.. – Ребром ладони он полоснул себя по горлу.

– Название деревни, где вас ранило, не припомните?

– А чёрт с ней, с этой деревней. Какая разница… Маломахина… Соломахина, что ли?

– Вы ведь добивались восстановления документов?

– Вот на этом‑то я и надорвал себе душу. Вот и вам я подозрительная личность? И до вас дошло? Надоел всем! Я назойливый! Придумал ловко: все мои доказательства и свидетели или воюют, или на оккупированной территории, так и знайте.

– Фамилию начальника погранзаставы припоминаете? Или командира группы прорыва?

– На что она мне? Того убили. Вы скажете, на мёртвых свидетелей ссылаюсь. Уже слышал. А кого помню – вспоминать не хочу.

– Что так?

– Бывает, помнишь человека, как брата родного помнишь, а он для красного словца в газете на тебя и наплевал… Или узнать не захочет. Что, не бывает?

– Бывает. Так и не припомните фамилии?

– Прорывом командовал кто? Бульба, Бульба!.. Спросите, читал ли я Гоголя! Читал. А вот Бульба был майор, начальник штаба дивизии. Не я ему фамилию придумывал. Только у меня надежда, что это всё‑таки не тот, который в газете боевыми приветами обменивался с каким‑то ещё Карытовым… От души надеюсь, иначе он… такое… что у вас ругаться не полагается. Можете улыбаться.

– Я не улыбаюсь вовсе. Только должен вам заметить, что полковник Бульба с этим Карытовым приветствиями не обменивался. Это вы ошибаетесь. Это корреспондент из Сибири так художественно передавал в своей заметке привет по своей инициативе.

– Это мне безразлично. Пускай хоть целуются.

Начальник новым каким‑то голосом, громко проговорил, не глядя на Родиона:

– Я думаю, можно. Пожалуйста.

В соседней комнате, куда дверь оставалась всё время открытой, опрокинулся стул, кто‑то тихо чертыхнулся, и слышно было, как скребнули по полу ножки стула, когда его торопливо ставили на место.

Военный, дожидавшийся в комнате, вошел, остановился в трёх шагах от Родиона и в упор уставился ему в лицо.

– Товарищ Карытов, вот перед вами человек. Вы его знаете или нет? – спросил начальник как‑то вскользь и увидел, как белые пятна медленно стали проступать на лице Родиона, губы побелели, беззвучно шевельнулись, всё лицо стиснулось, сжалось от напряжения. Сдавленным голосом он еле выговорил:

– Не знаю… Я никого больше не знаю… – Сквозь стиснутые зубы, глядя исподлобья, зло и быстро вдруг добавил: – Вы товарища полковника лучше спросите, он вам лучше ответит.

Было странно видеть, что волнуется больше всех, кажется, полковник.

Он открыл рот, прерывисто вздохнул и позвал:

– Родя!.. Родя! Живой! – Голос его с каждым новым словом наливался силой и радостью. – Ты же убитый… Ты же награждённый посмертно… Да ты правда живой! Дай‑ка сюда!

Широко раскинув руки, он с размаху обхватил, стиснул Родиона, который всё ещё стоял, опустив руки, и даже покачнулся от толчка. Полковник Бульба поцеловал его прямо в губы, еле начавшие слабо кривиться в бледной ответной улыбке.

Осокин вдумчиво, необыкновенно внимательно курил папиросу, с наслаждением затягивался и пристально следил за тем, как мутная струйка дыма выплывает вверх и вдруг оживает, вспыхивает, попав в полосу солнечного луча, и клубится, как белые весенние облачка.

Полковник Бульба обернулся к нему и откашлялся.

– Вы извините… Но ведь вы это сами устроили. Засадили там меня слушать. Я измучился там.

– Мой грех, – сказал Осокин. – Хочется, чтоб всё побыстрей и, главное, с полной ясностью.

– Ведь мы, – не слушая, продолжал полковник, – знаете, как с ним в последний раз прощались? Мы перед смертью прощались. Восемь человек оставались на месте – прикрывать огнём, когда вся группа, человек восемьсот, с обозом уходила. Кучка снайперов, представляете, что может сделать в таких условиях: один выстрел – водитель готов, машина в кювет, и так далее. И уходить‑то им некуда было… А шоссе держали больше четырёх часов, ни машины не пропустили! И кто тебя потом вытащил, не представляю. Герой какой‑то!

– Бабы, – улыбнулся Родион. – Бабы из оврага ночью меня тащили. Я как‑то в овраг скатился, а там кусты, колючки…

– Я бы на вас, друзья, любовался до вечера, однако, извините, работа… Садитесь в сторонке, послушайте.

Конвоир снова ввёл человека.

– Вот что, Карытов! – быстро заговорил начальник. – Фамилия Голобородько вам не знакома?

Человек чуть недоуменно задумался, припоминая, потом удивился, пожимая плечами, и, наконец, от изумления развёл руками.

– Как это вы произнесли, недослышал? Бородька… или… Никак нет, моё фамилие Карытов, Родион. Согласно со всеми документами.

– Документы у вас хорошие. Правда, чужие. Я вас спрашивал, знакома ли вам фамилия Голобородько, а вы отвечаете, что ваша – Карытов… Что же это вы так слабо подготовились?

– Это вырвалось… У меня волнение путается, в справке обозначено, что контузия в результате… Это ничего не означает, что я сказал… – Он размашисто мотнул рукой. – Я ж уже всё понимаю, раз меня в горах взяли и сюда доставили… Что тут говорить.

– Голобородько, Никифор Остапович. Согласны?

– Согласен.

– Как к вам попали документы Карытова Родиона?

– Та… В той деревне Соломахино. Он без памяти в баньке лежал. Меня и натолкнуло. Я сам был раненый, вместе нас вывезли, эвакуировали и в один госпиталь было попали… Ему хорошую справку дали, я её переписал на бланк… Испугался. От войны хотелось подальше, виноват.

– А дальше, скрываясь с чужими документами, устроились на военный завод. Подробности мы знаем. Может, желаете сами что‑нибудь добавить? Так или нет?

– Желаю! Очень желаю, добровольно! – заспешил Голобородько. – Я заявляю, что да, всё действительно, но никак не по своей воле! А как попавши в оккупацию фашистов, они насильственно мне угрожали, и я сильно напуганный был и вынужденный был согласиться… А потом случайно пораненный был от бомбы… И всё исключительно под угрозой…

– А когда газетчик явился беседовать о подвиге товарища Карытова, вы испугались: всё‑таки в газету попали. И пытались бежать через горы. И маршрут был разработан заранее. И при побеге к границе были задержаны. Всё так?

– В точности! Чистосердечно!

– Вам дадут бумагу, напишете всё по порядку.

– Слушаюсь. Всё будет выполнено. Только бумаги побольше чтоб дали… у меня почерк крупный…

Когда Голобородько увели, позвонил телефон. Начальник сказал:

– А‑а? Ну‑ну, пусть подождут обязательно, – положил трубку, взял другую и сказал: – Пономаренко.

Молодцеватой походкой явился – именно не вошёл, а явился Пономаренко.

Он встал «смирно» перед столом начальника, даже слегка прищёлкнул каблуками.

– Вы знакомы с делом товарища Карытова?

– Так точно. Вполне знаком.

– К вам приходил товарищ Карытов?

– Множество раз.

– Заявления его через вас проходили?

Пономаренко вдруг виновато моргнул два раза.

– Действительно. Подавал всякие. Но я полностью ни на одну минуту не поддался. Ничего он у меня не добился… Однако медицинские комиссии, с другой стороны… Ну уж когда поступило письмо насчёт него…

– Написанное крупным почерком.

– Крупным, точно…

– Значит, вы не поддались. Ни одному слову не верили, что он вам говорил?

– Ни в какой мере. Там и слушать‑то нечего было. Ни единой бумажки, свидетелей якобы нет, а что надо, он всё якобы позабыл.

– Это что? – спросил начальник, не дав договорить. – Но вашему бдительность?

– Так точно.

– Значит, вы полагаете, что бдительность – это никому не верить. Нет, товарищ Пономаренко, главное заключается в том, чтобы разобраться: кому и чему верить, а кому нет. Вот вы не желали верить ни слову одного человека и тем самым помогли кое‑кому прозевать того, кому верить было действительно никак нельзя. Потому что у того бумажки были складные. Много на себя взяли, Пономаренко, сами всё решили, а распутывать пришлось другим. Ну, об этом ещё будет разговор. Идите.

Глава пятьдесят первая

В проходной зазвонил телефон. Дежурный высунулся и поманил к себе дедушку Шарафа.

– Получите пропуск, документ, пожалуйста.

– Нас двое.

– Пропуск на двоих.

Держа пропуск прямо перед собой, дедушка Шараф прошёл по двору, поднялся на второй этаж. Оля, как маленькая, держалась за рукав его халата.

Осокин шёл уже им навстречу, когда они только входили в большую пустую комнату.

– Мы же вам всё сами рассказали. Зачем же вы?.. А где он сейчас? – горячо и быстро спросила Оля.

– Зачем вы прибежали сюда? Я думал, он сам вернётся прежде, чем ты из школы придёшь.

– Где он, я спрашиваю? – отчаянно говорила Оля.

– Тут, сейчас он выйдет. Ему нужно было срочно встретиться с одним старым товарищем, а у того времени в обрез, ему на фронт.

– Это Бульба?.. Ну, скажите, что неправда! Бульба? Да?

– Да, да, да. Ну, с такой дочкой не пропадёшь.

– Он же честный всё‑таки оказался, да?

– Честный, как и твой отец.

Оля быстро проговорила:

– Вот теперь я больше не могу!.. – отвернулась и заревела так, как давно уже разучилась. Как умела реветь только маленькой.

– Ну вот горе… – растерянно сказал Осокин. – Да ты понимаешь хоть, что я тебе говорю: ты можешь гордиться своим отцом, девочка!

– Вот… от этого… – прерывисто от всхлипывания говорила она, – от этого я и реву!.. Что вы не по‑они‑маете?

– Ну, тогда валяй, – сказал начальник, опасливо дотронулся до её плеча и вздохнул. – И вам, отец, спасибо, вы нам помогли.

– Ай, помогли! – странно улыбнулся дедушка Шараф. – Как будто вы сами бы не разобрались… За что спасибо?

– За доверие. За то, что пришли. Спасибо.

Он протянул свою единственную руку. Шараф с поклоном её бережно принял и пожал:

– Очень приятно. Я нашим старикам спасибо передам от вас, можно?

– Прошу вас, передайте!.. Вот твой отец!

Родион подходит к ней, но на ходу его заслонил полковник и, не давая подойти, отодвинул, придерживая рукой:

– Постой, постой, Родя, кто ж это такой? Твоя дочка?.. Ты его дочка?

Он хмурился, вспоминая, и про себя бубнил.

– Постой… Постой… Дочка, да, дочка, и зовут тебя, дочка, сейчас я вспомню как… имя у тебя какое‑то дурацкое… в смысле то есть… заковыристое.

– Зовите меня Оля!

– Ничего подобного!.. Иола?.. Фа‑биола? Бывает такое? Верно, а?.. Фабиола, честное пионерское!

– Откуда вы такое знаете? Меня так только собирались назвать.

– Он же мне тогда много чего рассказывал…

– Тогда? – испытующе впиваясь в него взглядом, вцепляясь пальцами в гимнастёрку, выпытывала Оля. – Он, значит, ещё ТОГДА обо мне?.. Тогда? – и подняла просиявшие глаза на отца, уже почти не замечая, как полковник чмокает её в щёку.

Глава пятьдесят вторая

"Когда празднуют день рождения, например, человеку, которому вчера было ровно одиннадцать лет, сегодня вдруг стало ровно двенадцать, собственно говоря, он состарился ровно на один день, – размышляла Оля. – Это всё равно, как граница между Европой и Азией, вот этот камушек лежит в Европе, а вон то деревце стоит уже в Азии!

И с детством моим то же самое: было у меня детство, даже когда мы с мамой приехали и поселились у Ираиды Ивановны, на втором этаже, и потом подружились с Володей… и даже когда мы прятали от военных опасностей бедного Тюфякина – всё это было ещё детство. А когда оно кончилось?.. Кто его знает!"

Уже полгода, как война кончилась. Как будто ты шёл‑шёл по длинному тоннелю и вот наконец вышел на солнечный свет, увидел белые праздничные облака в небе над головой и услышал ветер над живым простором шелестящих трав.

Даже развалины в городе на ярком солнечном свету вы глядели не так уж мрачно. Старого вокзала больше не существовало. Телеграфные провода со столба на станции уходили вниз, прямо под землю. А широкие ступеньки, по которым они с мамой, приехав в город, когда‑то спустились и вышли на занесённую снегом площадь и остановились, оглядываясь по сторонам, не зная куда идти, – эти старые, стёртые ступеньки были целёхоньки, вели к огороженной фундаментом площадке, поросшей травой, на том месте, где было здание вокзала.

Они с мамой ненадолго остановились в офицерской гостинице. Мама была ещё в военном, только её лейтенантские погоны хранились у Оли в её личном чемоданчике, завёрнутые в косынку.

Отец ещё работал на заводе, но они ждали его скорого приезда. В письмах они обменивались мечтами: как оно получится замечательно – они будут работать, восстанавливая город, работать, учиться, все вместе, всё вместе, всегда рядом. Они старались и не могли уже представить, как они прежде не понимали, как не додумались, ведь этого‑то им и не хватало: быть всегда рядом, наравне, вместе, всем троим. И тогда ничего не страшно.

Писать отцу уже нельзя было, письмо могло его не застать. Но по старому адресу в глинобитный домик письма продолжали приходить.

В ответ приходили коротенькие записочки и небольшие посылки с вяленой дыней, изюмом и орехами.

– Мама, мы же не можем теперь его оставить одного. Как будто он чужой и мы его позабыли: взять и бросить? Ты это понимаешь? Это совершенно невозможно. Ведь мы его никогда не оставим, правда?

– Дедушку Шарафа? Никогда. Что за вопрос, детка? Разве близких людей бросают?

– Но ведь он всё‑таки не совсем?.. Он у нас считается приёмный? Это же неважно, правда? Ты не смеёшься?

– Ты что же, совсем меня забыла, Оля? Такие вопросы!

– Ни капельки… Только ты сама мне скажи, правда, ты не стала другой, ты так и осталась… такая несерьёзная, как была? Всё‑таки ты лейтенант и война была такая долгая, может, ты стала… повзрослей?

– Безнадёжно, – смешливо прищурясь, покачала головой мама. – Никогда я не повзрослею. Даже когда со всем состарюсь.

– Мама, я тоже хочу так! И я с тобой вместе состарюсь и всё равно останусь, какая есть.

– А как тот ужасный мальчишка Олег? Как обстоит с ним дело?

– О, прекрасно! Его, знаешь ли, не стало! Ведь он сперва был такой… Ну, озверелый, понимаешь? Потом у него отвалились рога, потом хвост, ну и, наконец, его вовсе не стало.

В дверь постучали.

– Володька является! Здравствуй, Володя!

Оля открыла скрипучую дверцу маленького шкафчика – единственного предмета меблировки их крошечного мансардного номерка со скошенным потолком.

– Вот, – сказала она, достав с полочки квадратный листок газетной бумаги, – это твоя порция. Три щепотки изюма, по‑нашему кишмиш, хвостик дыни и ещё урюк. Ешь, не сходя с места.

– Нет, спасибо, – хрипловатым голосом сказал Володя, здороваясь с Еленой Павловной. – Я к этому не очень, – и, повернувшись к Оле, грубовато буркнул: – Что я, закусывать к вам хожу?

– А зачем же ещё? Сказано – твоя порция.

– Володя, эта порция правда ваша.

– Хм, стоит, не берёт! Ты что такой несообразительный стал? Гляди‑ка, ты длинный какой вытянулся, а мозг, наверно, не растёт… Ты следи за собой, а то получится как у ихтиозавра: сам с троллейбус, а мозг, как у маленькой собачки.

– Приветливая ты хозяйка, – сказала Елена Павловна. Берите, Володя, не обращайте на неё внимания.

– Ну пожалуйста. Я могу. Что ж я… Спасибо…

Он покорно защипнул изюм и, задрав голову, высыпал его себе в рот.

Оля внимательно наблюдала, как он ест.

– Ну как? Здорово вкусно?

– Здорово. А в тех краях такого много? Насчёт сладкого у нас всё время было слабовато… Вот я всё съел. Спасибо, Елена Павловна.

– А этого мы тоже не бросим? – спросила, усмехаясь, Елена Павловна у Оли.

– Ещё поглядим. Большой вопрос.

– Насчёт чего это вы? – заинтересовался Володя.

– Ты всё равно не знаешь. Мы тут о дедушке рассуждали.

– Мировой старик! – Володя, конечно, давно уже знал всю историю, так же, как и Оля и Елена Павловна знали его собственную историю и всё про Анну Иоганну, преподавательницу немецкого языка и про её отца.

Володя рассказывал, как сразу же после того, как город оккупировали гитлеровцы, она сама, добровольно, предложила свои услуги фашистской комендатуре и два года усердно работала там переводчицей. С ней не здоровались на улице её прежние ученики. Бывшие учителя отворачивались от неё с гадливостью, весь город её презирал и ненавидел до того дня, когда её вдруг, к общему удивлению, арестовали. Партизанская группа сделала отчаянную попытку спасти её перед самым расстрелом. Попытка не удалась, и старую женщину расстреляли. Она два года передавала через связных бесценно важные сведения партизанам. Связными были некоторые бывшие её ученики. Первым начал эту работу Володя.

Её дряхлый отец при аресте дочери швырнул свой старый железный крест четырнадцатого года в лицо гестаповцу, и, пока его дочь вели по улице в тюрьму, он шёл следом, слабо, но неутомимо выкрикивал с ужасным немецким акцентом, по‑русски:

– Я не есть никакой дейтше… Я есть чисты русски человек! – И всячески ругал их по‑немецки такими словами, что его застрелили на Мельничной улице, около аптеки.

Незадолго до ареста, который она, видно, очень ясно предвидела, Анна Иоганна дала Володе томик стихотворений Гейне на немецком языке. Там были отмечены птичками несколько стихов, в том числе и «Лорелея», а на заглавном листе было написано:

Милой Оле

Вспомни однажды о старой учительнице.

Анна

Она просила отнести и передать книгу для хранения на партизанскую базу, в надежде, что, если и Володю убьют, партизаны расскажут о ней людям.

По вечерам Оля и Володя выходили погулять. Это были какие‑то бестолковые, скучноватые гулянья. Оля легко шутила, острила, дразнила Володю, когда они были втроём с мамой, но едва оставались они вдвоём, всё её оживление как рукой снимало, и разговор не вязался.

Володя говорил простуженным, сиповатым голосом, всё хмурился, откашливался.

Они всё точно присматривались друг к другу, не узнавая главного.

Оттоптав ноги, они, усталые, возвращались в гостиницу, очень недовольные друг другом и каждый сам собой. И на другой день опять упрямо шли гулять.

Все разрушенные места своего разрушенного детства они обошли, не сговариваясь, нигде не задерживаясь.

– Подумать только! Смотри: остался кусок забора и колодец – тут был двор, где Танкред жил.

– А ты помнишь Танкреда? – живо спросил Володя.

– Помню. До чего мы глупые были!

Шли дальше.

– На этом месте водная станция была!

– Никифораки!.. Где‑то он теперь?

– Ушёл на фронт. Разве теперь узнаешь? Может быть, вернётся и опять себе каюту устроит. А может, нет…

– Конечно… мы же совсем ребята были. Даже вспомнить странно.

Они шли дальше. Володя мечтательно улыбнулся:

– Тут когда‑то цирк шапито стоял! И вот здесь загородка. И ты на слоне сидела. Вот тут. Точно на этом месте.

– На слоне? – небрежно усмехнулась Оля, презрительно выпятив нижнюю губу. – Какая я была смешная дура тогда!

– Кто смешная дура? – затихающим от возмущения голосом с угрозой спросил Володя и круто остановился. Вот именно так, в последний момент перед тем как сцепиться в драке, мальчишки спрашивают: "А ну‑ка, повтори ещё раз, что ты сказал!" – и тут уж разговоры окончены.

Оля остановилась в изумлении и неуверенно повторила:

– Я была. Дура. И смешная, и…

Драка не началась, так как перед Володей не было мальчишки и бить было некого. Поэтому он только с выражением глубоко снисходительного презрения сказал:

– Если ты про неё так можешь говорить, то ты сама дура… Жаль, ты не парень, а то я бы тебе сейчас дал!

– Это за что же? – с интересом быстро спросила Оля.

– За то, что ты про неё смеешь говорить, вот за что.

– Это почему же? Ведь это же я про себя. Это же я была!

– Вот потому ты сейчас и… дурак!.. Мало ли что ТЫ