f Кортикопетальная связь — связь, идущая к коре больших полушарий. Син. афферентный.

Кортикофугальная связь — связь, идущая из коры больших полушарий. Син. эфферентный. — Прим. ред.

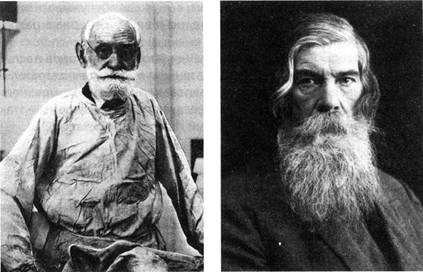

Илл. 9. У. Г. Пенфилд

Напомню, что «вывод Пенфилда» основан на экспериментах, в которых производилось сочетание электростимуляции с электроэнцефалографией и стрихнинной нейронографией, с последующей электрографической записью реакции мозговых структур, на исследованиях разрядов эпилептического возбуждения во время операций на мозге больных эпилепсией, на клинико-лабораторных анализах последствий хирургического удаления различных участков мозга человека. (Я позволил себе закавычить выражение «вывод Пенфилда» исключительно на том основании, что данная трактовка лишь олицетворяется Уайлдером Грейвсом, но на самом деле является результатом труда нескольких нейрофизиологических школ и очень большого коллектива выдающихся ученых.)

Эпоха «ретикулярной теории», а пришлась она на 60-е годы XX века, страстями и масштабом фигур почти напоминала «дарвиновские 60-е».

На странный, но отчётливый зов нейрофизиологической «истины» потянулись сотни гистологов, анатомов и физиологов со всех континентов. Забылись конфликты и взаимные кляузы. Вчерашние враги «во науке» публично братались на Детройтском конгрессе 1957 года, где 36 докладов, один другого блистательнее, казалось бы, со всей ясностью прочертили дальнейший путь нейрофизиологии.

Но... теория «сеточки»g (reticulum) так и заглохла, оставив после себя лишь десяток больших имён и сотню (примерно) прекрасных трудов по «ретикулярной формации». Никакого существенного продолжения не последовало.

g Имеется в виду теория ретикулярной формации. — Прим. ред.

Ретикулярная теория, в отличие от всех прочих теорий работы мозга, требовала ещё большей чёткости и дерзости в формулировке своей основной идеи.

А эта идея уже была не в компетенции чистой нейрофизиологии, она была значительно обширнее и сложнее. Она напрямую касалась происхождения человека, его не вполне понятных скитаний по временным просторам эволюционного пространства, его места в мире и во Вселенной.

Дело в том, что ретикулярная теория — это, конечно, редкий по своей концентрированности «чистый эволюционизм», в качестве наглядного пособия использующий человеческий мозг. Более того, в ней содержится понимание того, что, к примеру, сознание есть «простая» биологическая функция, неизбежно порождаемая теми древнейшими отделами мозга, которые сложились ещё в палеозое.

Это не означает, что ретикулярная теория претендовала на некую «истину». Отнюдь.

Но она посягала на разрушение стереотипов о принципах работы мозга и должна была бы внятно сформулировать хотя бы свои посягательства.

Увы, она промолчала. У «сеточки» был «коллективный Дарвин», но не было своего «Хаксли».

(Пенфилд, бывший формальным лидером слившихся «ретикулярной» и «центрэнцефалической» теорий, не годился на эту роль, он был слишком рефлексивен, рафинирован и отчасти слишком «растворён» в той самой научной среде, которая, принимая доказательную базу теорий, не могла смириться с неизбежно порождаемыми ею выводами.)

Сверхдобросовестные, талантливые, точные разработки А. Бродала, Дж. Росси, А. Цанкетти, К. Киллама, Г. Мэгуна, У. Д. Ноута, А. Уорда, Г. Джаспера, А. Ардуини, Г. Бишопа, Дж. Д. Френча, Д. Линдсли, сэра Дж. Джефферсона et cetera — были (при всём их блеске) лишь «технической документацией» ретикулярной теории. А вот движение вперёд эта масса первосортного научного материала могла бы совершать только на плечах понятно высказанной и очень ярко конфронтационной идеи.

Но идея не сформулировалась. И погасла.

Ретикулярной теории, чтобы развиться, не хватило общественных проклятий, ненависти научной среды, осмеяния в прессе и, возможно, судебных процессов. (Именно эти факторы обычно мобилизуют и вооружают серьёзные идеи, провоцируют их на движение и победы.)

Но, увы, мир в те годы был ещё зачарован наукой и, не вникая, самым трепетным образом принимал всё, что она порождала. Западной научной среде не хватило проницательности и элементарного понимания того, что творится на нейрофизиологическом Олимпе.

Лишь в недрах АН СССР, АМН СССР и АПН РСФСР недобро зашевелились советские академики, почуявшие угрозу для царствующей в СССР идеи «павловской рефлекторики».

Проф. Н. Н. Дзидзишвили назвал взгляды Пенфилда «неадекватными». «Точно так же ошибочно утверждение, будто ретикулярная формация является высшим интегративным органом, чуть ли не вместилищем сознания, как это допускают некоторые зарубежные учёные. Такое неадекватное обобщение было сделано, например, известным канадским учёным Пенфилдом» (Дзидзишвили Н. Н., 1960).

Проф. А. А. Меграбян: «...Выдающиеся открытия в области нейрофизиологии, к сожалению, приводят Пенфилда и др. к идеологически неправильным выводам. Согласно этой концепции, высшим центром сознания человека, регулирующего его поведение, является подкорковая зона, включающая в себя ретикулярную формацию» (Меграбян А. О природе индивидуального сознания, 1959).

Проф. А. Р. Лурия отчитал Пенфилда прямо на страницах своего программного трактата: «Данные изыскания сразу же обнаруживают полную беспомощность их авторов и фактически ставят их вне положительной науки» (Лурия А. Мозг человека и психические процессы, 1964).

Проф. В. Н. Мясищев, С. А. Саркисов, П. К. Анохин et cetera подхватили осудительный тон, но и у них, как и у Лурии, Меграбяна, Дзидзишвили и пр., для детонации масштабного скандала, увы, не хватило возможностей и авторитета; они не были расслышаны «большой» (мировой) нейрофизиологией — и всё снова затихло.

Стоит отметить, что не только ретикулярная, но и ни одна из всех вышеперечисленных теорий не давала (да и не пыталась дать) ответа на вопрос о происхождении и механизме мышления.

И у этого факта тоже есть несколько причин.

Причина первая — это сознательная «запертость» светил нейрофизиологии в своём мире, где правила диктуются радикальным академизмом, не допускающем «дерзостей и обобщений».

По традиции этого мира, всё происходило, происходит и может происходить только в небольшом, жёстко очерченном кружке доказанных фактов. Всякий, кто сделал шаг из этого кружка, оказывается за пределами фактов, т. е. за пределами науки.

Вторая причина — такие теории и гипотезы, как (к примеру) происхождение мышления или интеллекта вообще не имеют никакого отношения к задачам нейрофизиологии или нейроанатомии5.

Эти две причины органически сливаются в одну монументальную догму, которой, вероятно, и руководствовались в своём молчании на «главную тему» X. Джексон, У. Пенфилд, Г. Мэгун, Ч. Шеррингтон, Дж. Экклс, В. Хесс et cetera.

Это, безусловно, очень красивая и очень верная позиция, но в результате мы имеем:

Нейрофизиология не создаёт теорий мышления просто потому, что это «неакадемично». А философия и «психология» не могут их создать, потому что для этого требуются глубокие знания структур и функций мозга, которыми не располагают и не могут располагать ни философия, ни «психология», т.к. они не являются ни «точными», ни «науками».

Полагаю, более удачно и деликатно сформулировал эту мысль проф. В. Д. Глезер: «Однако в настоящее время эта область (мышление) исследуется преимущественно психологией и философией, которые занимаются не выяснением нейрофизиологических механизмов мышления, а соотношением тех категорий, которые сами являются результатом мыслительного процесса» (Глезер В. Д. Зрение и мышление, 1985).

У нас, в России, всё было, на первый взгляд, несколько грустнее, так как не было ни конкуренции идей, ни конфликтующих или сливающихся теорий.

Иван Петрович Павлов, занявший нейрофизиологический «престол» в СССР, правил этой наукой столь авторитарно и ревниво, что почти на полвека парализовал её, вынуждая обслуживать лишь собственные, весьма значительные, но и весьма спорные разработки.

Легионы адъюнктов, доцентов, кандидатов, профессоров и аспирантов маршировали по строго указанным маршрутам, старательно затаптывая всё (по мнению Павлова) «ошибочное», «лишнее» или просто не вполне согласующееся как с «рефлекторной», так и со «второй сигнальной» гипотезами Ивана Петровича.

Илл. 10. И. П. Павлов Илл. 11. В. М. Бехтерев

К примеру, была «разгромлена» и, по сути, объявлена «вне науки» школа В. М. Бехтерева (1857-1927). С 1930 года не только ученики Владимира Михайловича не имели возможности проводить изыскания или публиковаться в СССР, но и на любое переиздание фундаментальных трудов самого Бехтерева был наложен негласный, но чётко исполняющийся запрет. Причём речь идёт не о спорных текстах времён «заката Бехтерева», а прежде всего о тех работах, что стали основой мировой нейрофизиологии — «Проводящие пути спинного и головного мозга» и «Проводящие пути мозга». Лишь в 1954 году, через двадцать семь лет после смерти В. М. Бехтерева, был выпущен сборник его мелких статей, не имеющих принципиального научного значения, а капитальные, важнейшие труды — стало возможным переиздать лишь в 1994 г. (спустя 70 лет!) Этот пример не единичен: мировая «основа основ» нейрофизиологии, классический труд нобелевского лауреата 1932 года Ч. С. Шеррингтона (1857-1952) «Интегративная деятельность нервной системы» (опубликованный в Англии в 1906 году), смог быть переведён и издан в СССР лишь в 1969 году, когда Иван Петрович был уже давно в могиле, а влияние «павловцев» существенно ослабело. Труды лауреата Нобелевской премии 1906 года Сантьяго Рамон-и-Кахаля (1852-1934), автора нейронной теории, нейрогистолога, чьи разработки считались и считаются в мировой науке основополагающими и строго обязательными при изучении мозга, на русский язык так переведены и не были, и, соответственно, ни в СССР, ни в России вообще никогда не издавались. (Лишь в 1985 году издательством «Медицина» была выпущена минимальным тиражом «Автобиография» С. Р. Кахаля). Павловской школой долго и аккуратно блокировались любые переводы и издания трудов нобелевского лауреата 1963 года нейрофизиолога Джона Кэрью Экклса (1903-1997); лишь в 1971 году на русском появляется сокращенный вариант «Тормозных путей центральной нервной системы». Таких примеров можно привести множество, причём не только в отношении относительно современных авторов, но и по части очевидного запрета переиздания таких классиков нейрологии и физиологии, как Брока, Вернике, Фогт, Вирхов, Мержеевский, Хаксли, Джексон, Магнус и пр.

Маршировка, конечно же, дисциплинировала научные коллективы, а тысячи публикаций (развивавшие павловские гипотезы или выстроенные на их основе) создавали иллюзию торжества и расцвета нейронауки.

Но!

Как мы помним, Нобелевская премия была присуждена Ивану Петровичу исключительно за его открытия в области физиологии пищеварения.

Его исследования в области мозга, рефлексов и «второй сигнальной системы» мировая нейрофизиология восприняла более чем скептически.

Н. Клейтман (Kleitman N. Sleep and Wakefulness, 1939), У. Гент (Gantt W. H. Experimental Basis for Neurotic Behavior, 1944), P. Лоукс (Loucks R. B. Reflexology and the Psychobiological Approach, 1937; An Appraisal of Pavlov's Systematization of Behavior from the Experimental Standpoint, 1933) — были насмешливы, но ещё деликатничали, а вот Лиделл и Фултон в своём втором издании «Физиологии нервной системы» вердиктировали следующее:

«Хотя павловская теория была критически дискутирована физиологами (Howell, 1925; Baritoff, 1924), её влияние на физиологию было почти ничтожным, и в настоящее время она представляет только исторический интерес» (Fulton J. Е, Liddell Н. S. Physiology of the Nervous System, 1943).

На самом деле вся эта критика (как и любая другая), несмотря на авторитетность, не стоила и ломаного гроша. История науки знает примеры отвержения и непонимания самых гениальных теорий.

Подлинная значимость «павловских рефлексов» и «второй сигнальной системы» прояснилась, скорее, на примере сторонников и последователей Павлова в европейской науке. (Или тех, кто считал себя таковыми). В качестве примера могу напомнить Е. Хилгарда и Д. Маркеса (Hilgard Е. R., Marquis D. G. Conditioning and Learning, 1940).

Приняв рефлекторную теорию и имея возможность свободного её развития и обсуждения, Хилгард и Маркес вынуждены были её деноминировать. Были удалены всякие упоминания про «учение о высшей нервной деятельности» как претенциозные и ничем не подтверждённые.

Осталась лишь «теория условных рефлексов», которая, в контексте больших нейрофизиологических открытий науки, оказалась достижением весьма скромным и спорным.

Она не была признана ложной или ошибочной, отнюдь.

Просто — «весьма скромной», т. е. любопытной, но никуда не ведущей и основанной на не вполне «чистых» экспериментах.

Дальнейшая её судьба интереса не представляет. Заняв свое место в строю второстепенных теорий6, «условнорефлекторная» не оказала никакого влияния на магистральные разработки мировой нейрофизиологии и, соответственно, забылась.

Тем не менее Павлов был действительно гениален. Его итоговая ошибка не умаляет его огромных достоинств и не зачёркивает значительнейших исследований и разработок, которые он делал «по пути» к «условным рефлексам» и «второй сигнальной».

В 1932 году, смятый и потрясённый первой же западной критикой, Павлов пишет:

«Прежде всего я должен валовым образом, т. е. пока не входя в подробности, заявить, что такой беспощадный приговор над рефлекторной теорией отрывается от действительности, решительно, можно даже сказать, как-то странно, не желает брать её во внимание. Неужели автор рискует сказать, что моя тридцатилетняя, и теперь с успехом продолжаемая работа с моими многочисленными сотрудниками, проведённая под руководящим влиянием понятия о рефлексе, представила собой только тормоз для изучения церебральных функций? Нет, этого никто не имеет права сказать. Мы установили ряд важных правил нормальной деятельности высшего отдела головного мозга, определили ряд условий бодрого и сонного состояния его, мы выяснили механизм нормального сна и гипнотизма...» (Pavlov I. Р. Psychological Review, 1932. Vol. 39. №2).

К приведённому им перечню своих заслуг, полагаю, необходимо добавить и его уроки жёсткого неприятия любых методов «психологии» при исследовании кортикальных или общецеребральных механизмов, открытия в области блуждающего нерва, иррадиации, иннервации кровеносной системы и огромное множество мелких, но важных разработок.

Павлов напоминает титана-кладоискателя, который в поисках «волшебного ларца» от края и до края вскопал огромное поле нейрофизиологии.

Для Ивана Петровича таким кладом была «рефлекторная» и «вторая сигнальная» теории. Ларчик он, разумеется, обнаружил, но тот оказался (скорее всего) не имеющим особой ценности. Но вот в процессе раскопок было найдено множество драгоценных для нейрофизиологии мелочей, вполне пригодных для того, чтобы обеспечить титану бессмертие и благодарную память.

Но всё же основной заслугой Павлова стали не эти мелочи, а глобальная и любопытнейшая ошибка со «второй сигнальной системой».

Именно эта ошибка и дала мировой нейрофизиологии ключ к пониманию некоторых важных особенностей мозга.

Вкратце напомню суть.

Мозг человека (по Павлову), в отличие от мозга других животных, имеет две сигнальные системы.

«Вторая» и генерирует «разум» и мышление.

Разумеется, столь радикальное отличие в функциях должно иметь нейроанатомическое и гистологическое обоснование.

По законам нейрофизиологии (в очередной раз подтверждённым опытами того же Павлова) никакая функция, тем более чрезвычайная, не может существовать без порождающего её материального субстрата.

Следовательно, необходимо обнаружить этот субстрат, делающий мозг человека уникальным в природе.

Рассмотрим, к примеру, эхолокацию. (Данная функция, конечно, не может сравниться с такой «глобальной» способностью, как мышление, но допустима в качестве иллюстрации того, что любое чрезвычайное свойство мозга имеет в нём и особое анатомофизиологическое обеспечение.)

Исследуем головной мозг типичного обладателя эхолокации, к примеру, дельфина (Delphinus).

Мы увидим, что это свойство, разумеется, не имеет никаких «мистических» или аномальных генераторов; его наличие обеспечивается всего лишь невероятно развитыми слуховыми центрами.

По сравнению с другими млекопитающими животными, не наделёнными эхолокацией (в среднем и пропорционально), слуховой бугорок у дельфина больше в 5 раз, nucl. cochlearis ventralis — в 16 раз, nucl. olivaris superior — в 150 раз, nucl. lemnisci lateralis — в 300 раз, colliculus inferior — в 14 раз, corpus geniculatum mediale — в 8 раз. (Данные приводятся по: Зворыкин В. Морфологические основы и локализация восприятия ультразвуков, 1969; Оленев С. Конструкция мозга, 1987; Филимонов И. Сравнительная анатомия коры большого мозга млекопитающих, 1949.)

Повторяю, эхолокация не есть фатальная особенность, меняющая судьбу вида (как мышление), это всего лишь (грубо говоря) исключительная развитость слуха, присущая множеству живых существ: летучим мышам (Microchiroptera); крыланам; некоторым птицам (гуахаро, саланганам, совам); кротам (Talpidae); землеройкам; морским млекопитающим (из подотряда морских китообразных и тюленям (Phocidae)), а также всем тридцати пяти тысячам разновидностей Noctuidae, т.е. ночных бабочек.

Но как мы видим на примере Delphinus, для физиологического обеспечения эхолокации требуются многократные размерные разницы с аналогичными ядерными или иными формациями мозга других животных. Но даже и эти отличия (за которыми мы вынуждены признать статус «существенных») не образуют в структурах мозга неких «новых субстратов», а всего лишь компенсируют кардинальным усилением слуха бессилие зрительного аппарата, понятное в условиях ночных полетов, быстрого подводного или подземного перемещения.

Инфракрасное видение у змей, комаров и клещей; биолюминисценция рыб и насекомых, электроэнергетичность скатов, астроскопусов и угрей (Electrophorus electricus), так или иначе, но имеют отчётливый нейрофизиологический генератор, который нетрудно обнаружить. К примеру, у питонов инфракрасное видение обеспечивается дополнительным ядром тройничного нерва, «получающего нервные волокна от клеток ямкового органа, проекции которого осуществляются в nucl. paradontus» (Оленев С. Конструкция мозга, 1987); а у электрических угрей установлены кардинальные особенности блуждающего, лицевого и языкоглоточных нервов, возбуждающих электрореакции в латерально расположенных ячеистых органах (organa electricus).

Иными словами, любая неординарная способность основана на анатомической и физиологической неординарности нервной системы организма.

Вполне закономерен вопрос — насколько радикально должен отличаться генерирующий мышление мозг homo, содержащий недоступную всему остальному животному миру «вторую сигнальную систему», от мозга других животных?

Для того чтобы оценить это различие — необходимо, в первую очередь, обнаружить среди церебральных структур homo тот субстрат, делающий мозг человека уникальным в природе.

Яростный поиск этой уникальности привёл к прямо противоположному результату: появилась существенная научная база обратных доказательств.

Уже к середине XX столетия стало ясно, что такого субстрата не существует, а теория о «второй сигнальной системе» имеет не больше научных обоснований, чем (к примеру) убеждение в существовании «души».

К концу XX века догмой нейрофизиологии становится понимание того, что:

«Отсутствие структурных и биохимических качественных отличий между мозгом человека и животных является объективно установленным фактом. <...>

Как это ни удивительно, но у человека морфологически не выделены принципиально качественные признаки, которые отличали бы мозг человека от мозга крысы, кошки или обезьяны» (Оленев С. Н., проф. Конструкция мозга, 1987).

Примерно то же самое, но ещё жёстче, лаконичнее и парадоксальнее высказал и Чарльз Скотт Шеррингтон в своём классическом труде «The Integrative Action of the Nervous System» (1906), объединив понятия «нейрофизиологический потенциал мозга» и «умственные способности»: «Принципиального разрыва между человеком и животным, даже в области умственных способностей, не существует».

Я очень не случайно выбрал цитаты именно из самых консервативных классиков нейроморфологии и нейрофизиологии: профессора С. Н. Оленева и лауреата Нобелевской премии Ч. С. Шеррингтона. Их труды «Конструкция мозга» и «Интегративная деятельность нервной системы» — это как раз те примеры радикального академизма, цитируя которые мы гарантированно не окажемся за пределами фактов.

Здесь, вероятно, необходим краткий комментарий к скупым тезисам Оленева и Шеррингтона.

Сравнительно с мозгом многих крупных высших млекопитающих человеческий мозг действительно не имеет никаких уникальных или даже принципиальных особенностей, а имеет лишь геометрические отличия, обусловленные эректильностью человека и формой его черепа.

Под этими «геометрическими отличиями» я подразумеваю как простую размерную разницу, так и нюансы архитектуры мозга.

Может быть, именно эти нюансы являются существенным фактором? Они могут быть весьма и весьма значительны.

Помимо общего объёма мозговой массы и её линейных размеров — могут разниться (к примеру) ширины мозжечкового вермиса, размеры части нейронов, их плотность на мм3, объёмы латеральных желудочков, цистерн, зубчатых ядер, хвостатого ядра, диаметры волокон пирамидного тракта, рельеф борозд и извилин, размеры гиппокампа, мозжечка et cetera, et cetera.

Сравнительно с другими крупными высшими млекопитающими эти разницы могут быть 2-3-5-кратными (в обе стороны)7.

На первый взгляд, такие различия кажутся очень существенными. Возможно, они способны влиять на функции, а через них и на принципы работы мозга?

Итак, рассмотрим эти «разницы» и установим степень их влияния.

Для этого необходим «препарат», на примере которого мы могли бы установить влияние различий мозговой архитектуры на функции мозга.

Чтобы анализ был корректен, требуется немногое: все подобные «разницы» должны быть заключены внутри одного вида, и мы должны иметь возможность отследить их влияние на поведение, размножение и выживаемость этого вида.

Такой «собирательный препарат» есть. Это — сам homo.

Мозг homo имеет невероятную как клеточную, так и геометрическую вариабельность размеров, пропорций и размерных соотношений всех мозговых структур.

Вот несколько примеров того, как значительно может отличаться мозг одного взрослого человека от мозга другого, в том числе и по самым «существенным» параметрам:

Объёмы гиппокампа у homo варьируются от 520 мм3 до 1567 мм3; объёмы зубчатых ядер мозжечка (nucleus dentatus) — от 167 мм3 до 424 мм3; объёмы латеральных желудочков — от 15 см3 до 40 см3; поверхность коры височной (правой) области — от 150 см2 до 238 см2; вес мозжечка — от 67 г до 165 г; putamen — от 1447 мм3 до 5342 мм3; зрительное поле — от 2923 мм3 до 6157 мм3; линейные размеры по ширине — от 90 мм до 163 мм, а по длине — от 110 мм до 183 мм; количество нейронов в двигательном ядре тройничного нерва — от 5530 до 11820; латеральное коленчатое тело — от 53 мм3 до 152 мм3; зубчатая пластинка — от 42 мм3 до 119 мм3; хвостатое ядро (nucleus caudatus) — от 2224 мм3 до 4560 мм3 et cetera.

(Данные сведены мною по нейроморфологическим таблицам проф. С. М. Блинкова (1964); «Атласу Мозга Человека» проф. С. В. Савельева (2005); по трудам проф. В. П. Зворыкина «Вариабельность размера неостратиума» (1982), «Индивидуальная изменчивость скорлупы мозга человека» (1983), «Новое в вопросе об индивидуальных особенностях латерального коленчатого тела человека» (1980); Т. Bischoff «Das Hirngewicht des Menschen» (1880); J. Davis «Contribution Towards Determining the Weight of the Brain in Different Races of Man» (1868); K. L. Beals, C. L. Smith, S. M. Dodd «Brain Size, Cranial Morphology, and Time Machines» (1984).)

Стоит отметить, что все авторы вышеперечисленных трудов подчёркивают, что данные не включают образчики церебральных патологий, и что вариабельность параметров никак не привязана к общему размеру мозга.

Пример:

Гиппокамп максимального объёма (1576 мм3) обнаружен в мозге массой 1346 г, а минимального объёма (520 мм3) — в мозге массой 1400 г. Putamen объёмом 1447 мм3 (минимальный) обнаружен в мозге массой 1420 г, а превышающий его в 3,7 раза (5342 мм3) — в мозге массой 1350г (Савельев С. В., 2005; Зворыкин В. П., 1987).

Могут существенно разниться не только объёмы и размеры, но и формы. Проф. Д. Н. Бушмакин (К вопросу о расовом изучении мозга, 1928) представил случаи существенных изменений форм IV желудочка. Проф. Т. В. Струкгоф (Типы некоторых образований mesencephalon и diencephalon, 1927) описывает разноформенность организации четверохолмия, латеральных и медиальных коленчатых тел и пульвинара.

Четверохолмие (lamina quadrigemina) может быть вытянутым как в длину, так и в ширину, иметь множество вариантов расположения бугорков, форма которых и сама по себе крайне изменчива — от полностью уплощённых до выпуклых.

Медиальное коленчатое тело (corpus geniculatum mediale) может быть как круглой, так и овальной формы или иметь форму «тонкого гребешка».

Пульвинар (pulvinar) может быть «пухл» и идеально гладок, а может быть абсолютно уплощен и щербат по краям.

Без особого категоризма, а лишь с некоторыми основаниями, но можно утверждать, что есть существенные отличия меж плотностью нейронов в некоторых областях височной плоскости (planum temporale) у мужчин и женщин.

Согласно исследованиям М. Habib, F. Robichon, О. Levrier, R. Khalil, G. Salomon (1995), у женщин в planum temporale нейрональная плотность на 11 % выше, чем у мужчин в той же зоне.

Для понятности того, сколь значительна по церебральным масштабам эта цифра, могу привести данные по таблице Чоу и Блюма (Chow Као Liang, J.S. Blum, 1950), свидетельствующие, что 11 % — это разница в плотности нейронов на 0,01 мм3 в прецентральной извилине козы (Capra) и человека (homo). (Стоит отметить, это разница в области прецентральной извилины, где плотность в принципе выше, чем в темпоральных областях.)

В качестве дополнительных примеров индивидуальной вариабельности можно привести и уже ставшие общим местом факты разниц общей массы мозга: Оливер Кромвель — 2000 г, А. Ф. Кони — 1110 г, Байрон Дж. — 2230 г, Эразм Роттердамский — 918 г, И. С. Тургенев — 2012 г, А. Франс — 1017 г, Ж. Кювье — 1861 г, И. Ф. Швейцер — 550 г et cetera.

Как мы видим на всех этих примерах, различия меж мозгом одного и другого человека можно признать крайне существенными по всем параметрам нейроанатомии.

Структуры разнятся по весу и объёму в 3-5 раз, а общие размеры — порой более чем в 2 раза, а в сопоставлении «Байрон-Швейцер» — в 4 раза. Формы варьируются, гистологические показатели радикально отличаются.

Тем не менее никакого существенного значения эта вариативность не имеет. Ни для физиологической полноценности мозга, ни для его способности генерировать разум и мышление. (О разнице этих двух явлений я буду говорить позже, непосредственно в тексте исследования.)

Но в данном случае вопрос «мышления» и не мог быть ни решен, ни даже затронут, он значительно сложнее, чем простое доказательство сопоставимости структур и единого принципа их построения. Я говорил лишь о независимости функций мозга от любой, в том числе значительной вариативности.

Аккуратно «сняв кальку» с фактора изменчивости человеческого мозга, мы, в принципе, получаем известное право «наложить её на ситуацию» с геометрическими отличиями меж мозгом человека и любого другого животного. (Даже в самом строгом смысле этого слова внутривидовые различия сопоставимы с межвидовыми8.)

Это «наложение» выводит нас на подтверждение сухой догмы нейрофизиологии об отсутствии существенных принципиальных различий меж мозгом человека и животного и отчасти снимает вопрос геометрических и прочих отличий.

Впрочем, как только этот вопрос отчасти снят, ситуация становится ещё тяжелее.

Всё было бы значительно проще, если бы в мозгу человека был бы обнаружен «особый человеческий отдел», более никому в природе не присущий. Тогда можно было бы заключить, что именно этот отдел ответственен за генерацию мышления. Круг поисков и сомнений предельно бы сузился. Оставалось бы лишь основательно изучить этот отдел, чтобы наконец выработать хотя бы первоначальные трактовки таких явлений, как сознание, разум, мышление, личность и интеллект.