Игровые аватары человека в виртуальных мирах в принципе могут быть трехмерными, иметь человеческий рост, естественный цвет кожи, быть теплыми наощупь, воспринимать мир пятью или шестью органами чувств, то есть быть вполне правдоподобными гуманоидами. Но в них отсутствует экзистенциальный центр личности. Они похожи на барельефы, которые так и не стали статуями.

Вопрос в том, насколько мы сами человеки, а не гуманоиды. На каком-то уровне я отвечаю за себя, мыслю, чувствую, свободно передвигаюсь и принимаю решения, но внутри меня есть область несвободы. Воля и сознание упираются в какой-то тупик. Значительная часть моей жизни — это бессознательное или полусознательное скольжение по рельсам бытия, кем-то для меня проложенным. Живу ли я сам или меня «живут»? Мое бытие — полусон, череда видений и забвений, я неспособен к полному самоотчету и самоконтролю, я ощущаю свою сделанность, искусственность. Как будто аватар, почти достигший иллюзии жизнеподобия, вдруг постигает в себе кого-то не себя: ведущую его руку, опекающий разум, неодолимый автоматизм. Теперь, в эпоху виртуальных игр, нам легче соотнести себя с этими аватарами и почувствовать самих себя аватарами следующего порядка, в отношении к еще более могучему, полнобытийному автору нашей игры размером со Вселенную.

Для меня очевидно, что я еще не самостоятельное, полностью вылепленное существо, и вопрос только в том, насколько я рельефен. Горельеф — высокий рельеф, в котором выпуклое изображение выступает над плоскостью фона более чем на половину своего объема. Барельеф — низкий рельеф, в котором выпуклое изображение выступает над плоскостью фона не более чем на половину своего объема.

|

|

Есть люди низкого рельефа, то есть малобытийные, и люди высокого, которые достигают большей свободы самобытия. Но есть ли полнобытийные?

Недолюбленность

Беда многих, что они недолюблены… Это такая свистящая дыра в каждом сердце, для заполнения которой годится все, даже пуля самоубийцы (чтобы проделать дыру в дыре). Самая безусловная любовь — родительская, но кажется, что они нас любят только за то, что мы их дети. А каждому хочется, чтоб его «за себя» полюбили, беспричинно. Но где же взять на свете столько любви, чтобы каждому досталось по потребности?

Недолюбленность — это не просто нехватка любви, это болезнь-к-любви (как у Сёрена Кьеркегора есть «болезнь-к-смерти»): боль обделенности любовью, боль одиночества, любооставленности, которая неумолимо толкает к любви — или смерти — как единственному выходу и спасению. Даже и желание славы подчас возникает как суррогат: не могу быть любимым одним, так пусть меня полюбят многие. Или пусть тысячеустая молва донесет меня до слуха и сердца возлюбленной. Слава может привлечь любовь — но скорее к самой славе, чем к ее обладателю, поскольку она всегда так или иначе за что-то, она — заслуженна. А любовь, если она достойна так называться, — ни за что, незаслуженный дар.

Не только мирская слава, но и религиозная вера может быть суррогатом. Человек, отчаявшись найти любовь другого человека, ищет ее у Бога. Иногда от верующих можно слышать: «Ты потому так нуждаешься в любви человеческой, что не чувствуешь Божьей. Откройся Ему и пойми: Он любит тебя». Это все равно, что проходить мимо нищего на паперти, бросая ему вместо милостыни доброе пожелание: «Бог подаст». Никто не вправе отказывать в любви на том основании, что просящего любят Бог, нация, природа, земля, небо, Всемирный Дух…

|

|

Может быть, и все преступления, тиранства, насилия — это формы недолюбленности, поиск любви, мучительный и для ищущего, и особенно — для искомых. Если тиран ставит кого-нибудь на колени, то этим он отчаянно просит: полюби меня! За меня самого. Даже «бить» — это всего лишь нечестный и несчастный осколок слова «любить». Бьют того, кого не могут или не надеются заставить себя полюбить.

Мы ведь знаем, что, когда гневаемся, упрекаем, поднимаем скандалы в семье, обижаем и обижаемся, — за всем этим стоит только один неслышный вопль: ну, пожалуйста, полюби меня. Не нужно мне, чтоб ты мыл посуду или приносил дополнительный заработок, мне нужно только, чтобы ты любил меня. Но не могу же я так выдать свою зависимость от твоей любви и стать еще более уязвимой.

Сколько видов защитной брони только для того, чтобы скрыть — даже от самого себя! — потребность в любви, а вместе с тем обходными путями, правдой или неправдой ее добиться.

Неисполнимые заповеди

Многим новозаветным заповедям нельзя следовать напрямую. Вряд ли кому-то удалось верой сдвинуть гору. Мало кто даже из святых, спасаясь от соблазна, вырывал себе глаз или отрубал себе руку — это шаг к самоубийству, величайшему из грехов, да и вообще церковь осуждает членовредительство. В повести Л. Толстого «Отец Сергий» герой, чтобы избежать искушения прикоснуться к женщине, отрубает себе палец — но поступает так от гордыни, а не от святости.

|

|

Для чего же даны эти неисполнимые заповеди, в отличие от исполнимых ветхозаветных, Моисеевых? Не для исполнения, то есть приведения в соответствие с буквой, а для воспламенения духа, для возрастания внутренней жизни. И для смирения, сознания недостаточности своей веры. Великая вера может сдвигать горы, но не должна этим заниматься — иначе ее успешно заменил бы бульдозер.

Нельзя любить «очень»

«Я люблю тебя» гораздо сильнее по смыслу, чем «я тебя очень люблю». Почему «очень» не усиливает, а ослабляет значение глагола? Потому что любовь в самой себе содержит высшую степень своего проявления. Когда же это наивысшее отнимается у глагола «любить» и передается наречию «очень», то сама любовь оказывается заурядным чувством, измеряемым по шкале «больше — меньше». Она возрастает в количестве, но теряет качество несравнимости, исключительности. В сущности, есть только два признания: «Я тебя люблю» и «Я тебя не люблю». Таково странное свойство этого слова-оборотня «очень», которое, повышая, понижает.

Несчастье

Полное, беспросветное несчастье очищает, выталкивает за предел себя — и ставит перед необходимостью новой жизни. Это радость освобождения. Радикальная хирургия — отсечение отмершего. Половинчатое же, раздумчивое несчастье — это груз, который нельзя скинуть, ведь в нем — и половина надежды твоей. От всего полупотерянного остается половина: от любви, радости, надежды, покоя, уюта… Со всем этим, не до конца ампутированным, продолжаешь жить — и начинаешь медленно загнивать.

Нетерпение

Влюбленность — это нетерпение. Частота сокращений сердечной мышцы. Невозможно дождаться — не то что встречи, но даже знака, весточки, какого-то воздушного прикосновения от любимого. Сердце — одинокий бегун — задыхается: спринтерский забег на стайерскую дистанцию. Изо всех сил рвется к финишу, на котором его, как правило, никто и не ждет.

Ничего

Кажется, только в русском языке слово «ничего» означает похвалу. «А она очень даже ничего!» «Ничего себе домик — да это целый дворец!» «Как живешь? — Ничего». Сказать «хорошо» русский язык стесняется, может быть, из суеверия. Если за точку отсчета взять минус, то и ноль — грандиозная удача. Сравните с английским «nothing» — и сразу бросится в глаза разность двух языков и миров. В одном ничего — это только отсутствие чего-то, в другом — почти всё.

Новая архаика

Книга постепенно становится архаическим объектом. Ее бумажно-пыльный запах, желтеющие страницы, сама ее материальность — признаки исчезающей цивилизации. Ходишь среди библиотечных стеллажей — и чувствуешь себя как будто в Средневековье. В жанре книги еще можно создавать раритеты, произведения книжного искусства, но цивилизация уже двинулась дальше. Глаза привыкли к пространству экрана, к бисерной россыпи электронных букв. Книжные шкафы, ряды корешков с тиснеными заглавиями, — все это реликтовый слой, вроде бабушкиных сундуков или старинной мебели, — предмет будущих археологических раскопок…

Не станет ли со временем архаическим объектом и само тело? Его будут передавать по электронным сетям с терминала на терминал в виде генетической формулы. В нашей цивилизации книга родственна телу, соприродна ему, поскольку некая информация — генетическая или языковая — занимает место в пространстве, обладает плотностью, инертностью, непроницаемостью для других тел. Но если информация вычитывается-вычитается из плоти книги и начинает странствовать в виде кодовых матриц или электронных пучков, перебегая с экрана на экран, то и тело, такой же трехмерный пространственный объект, как и книга, воспринимается уже как пережиток прошлого. С постепенным исчезновением книги начнет исчезать и тело…

Американцам, наиболее продвинутым по части электронной коммуникации, психологически все труднее вступать в физический контакт друг с другом. В самом жесте прикосновения чувствуется его архаичность, неадекватность той знаковой субстанции, какую люди собой представляют в информационном обществе. Они становятся все менее телесными, утрачивают ощущение боли. Вместо уязвимых органов — протезы, транспланты; вместо удовольствия — здоровый образ жизни… Прикасаться к другому человеку в знаковом обществе — все равно как читать книгу, шевеля губами и водя пальцем по строчкам.

Новый Элизиум

Согласно греческому мифу о царстве блаженных и бессмертных, там каждый встретится со своей прошлой жизнью, с любимыми и друзьями, войдет в прежний свой дом и в круг знакомых вещей. Нынешний уровень развития информационных технологий вплотную подводит нас к возможности Элизиума как голографического континуума, где жизнь человека, протекавшая во времени, повторяется заново уже в пространстве, точнее, во вневременной и внепространственной развертке цифрового бессмертия. Электронный Элизиум, E-lysium.

Можно предположить, что в человека встроено какое-то устройство, «антивремя», которое записывает всё, что с ним происходит на протяжении всей жизни, вплоть до мельчайших деталей. Иначе ход времени не вызывал бы у нас такого упорного сопротивления. Что-то отчаянно цепляется в нас за уходящее, словно действует противовес падению в небытие.

У Дилана Томаса есть стихотворение «Do not go gentle into that good night»:

Не исчезай смиренно в ночной тиши.

Пусть старость вопиет на склоне дней.

Восстань, не дай померкнуть свету!

Вот этот бунт против угасания жизни, не только перед лицом смерти, но и на исходе каждого дня, каждого уходящего мига, живет в каждой душе, пусть и неосознанно. Какая сила противится времени, если не это таинственное антивремя внутри нас? И это не просто бессильный протест. Днем и ночью неслышно жужжит невидимая камера, записывая нашу жизнь, все то, что отпечатывается у нас в мозгу, все мыслимое, видимое, слышимое, осязаемое… По вычислениям ученых, объем такой записи, охватывающей весь срок человеческого существования, составляет от нескольких десятков до нескольких сот терабайтов, что уже доступно современным хранителям электронной информации. Так же, как мы сейчас можем зафиксировать каждый свой шаг на видеокамеру, так возможно в принципе и записать все происходящее в нашем мозгу, все сигналы, которыми обмениваются нейроны, — многоканальная и многомедийная, полнообъемная запись всего содержания жизни.

Речь не только о будущем. Развитие современной техники подсказывает, что такая запись могла бы вестись в прошлом, что она ведется испокон веков, встроенная в нас той же самой природной биоинженерией, что создала и наши гены. Наше бытие протекает во времени и вместе с тем вне времени, создавая неуничтожимый образ самого себя. И когда человек умирает, то заново вступает в свою жизнь, след в след, лицом к лицу со своим прошлым, но уже в ином, сверхвременном измерении.

В тот Элизий, где всё тает

Чувством неги и любви,

Где любовник воскресает

С новым пламенем в крови…

К. Батюшков

А вот свидетельство Юрия Лотмана, который оставался человеком трезвейшего ума и тогда, когда оказался на больничной койке:

«В практическом быту я прекрасно понимал, что такое время, но одновременно жил в мире, в котором я сам и все люди, которые когда–либо пересекались с моей жизнью…, существовали одновременно и вне времени, как бы высвечиваемы в разных частях одного пространства. Например, отец был одновременно во всех возрастах и существовал сейчас. То же — и о всех других людях… В этом мире ничто не исчезало, а только уходило в область неясного зрения и вновь выходило из нее».

(Письмо Б. Егорову, 3 сентября 1989)

Но обязательно ли ждать болезни и смерти, чтобы войти в Элизиум? Нельзя ли встроить его в жизнь? Если Э-лизиум, мыслетворный и рукотворный, окажется возможным, то он станет третьей ступенью развития человечества, после природы и цивилизации. При этом последующая ступень не упраздняет предыдущую, но вбирает ее. В цивилизации человек не утрачивает свое физическое тело; точно так же и в Э-лизиум он отправится во всеоружии всех средств цивилизации, всей новейшей техники «иммортализации». Но как цивилизация несводима к природе, так и Э-лизиум несводим к цивилизации, а образует новый мир «технического потусторонья», «цветущей старины», где, возможно, нам предстоит встретиться с предками, а нашим потомкам — с нами.

Обнадеживающий урод

В генетике и теории эволюции есть понятие — «обнадеживающий урод». Оно обозначает результат системной мутации организмов, которые отклоняются в своем строении от нормальных. Обычно такие мутации разрушительны и смертельны, но в редчайших случаях могут дать начало новым видам.

Не исключено, что эволюционные скачки могут происходить не только в животных, но и в человеческих популяциях, и тогда понятие «обнадеживающего урода» применимо к этносам и культурам. Социальная эволюция может происходить путем накопления мелких мутаций, едва заметных изменений в строении общественного организма. Революции же можно сравнить с макромутациями, которые делают возможным развитие совершенно новых форм — видов, родов, семейств, отрядов.

Механизм чрезвычайно рискованных макромутаций, с минимальным, почти «чудесным» шансом на выживание, давно запущен в России и может объяснить не только ее нынешнее состояние, но и ее «революционные» традиции, даже фольклор, где выразилось парадоксальное самосознание народа. «Обнадеживающий урод» — глубинный российский архетип, сказочный Иван-дурак, плошавший перед умными старшими братьями, но потом чудом («глупой случайностью») отхвативший себе царскую дочку и полцарства в придачу. Есть в русских сказках и прямой биоморфный образ макромутации: болотная лягушка оборачивается прекрасной царевной Василисой Премудрой.

Если вернуться от сказки к реальности, то стоит вспомнить, что птицы, как один из классов позвоночных, образовались, скорее всего, в результате внезапной системной мутации. Как заключает немецкий палеонтолог Отто Шиндевольф, «искать переходные формы бесполезно, потому что их и не было: первая птица вылупилась из яйца рептилии». Ошибка (мутация) в генетическом коде динозавра — и вот перед нами птица, урод, если взглянуть на нее глазами рептилий, — совокупность многих аномальных признаков: клюва, перьев, крыльев и т. п. Гадкий динозаврик… А птицы, тем не менее, оказались не просто обнадеживающими, но и прекрасными «уродами», вдохновляющими поэтов и вызывающими ассоциацию с ангелами.

Сам человек, по оценке современной теории, тоже возник в результате эволюционного разрыва и скачка, как обнадеживающий урод царства приматов — гадкая обезьянка. По словам биолога Л. И. Корочкина, «oрганизация человека уродлива по сравнению с его предками: таковы, например, анатомические особенности, связанные с вертикальным положением тела, отсутствие хвоста, волосяного покрова и т. д.». Поэтому не только обезьяны кажутся уродливыми человеку, — в такой же мере и он должен выглядеть уродливо-нелепым в их глазах: бесшерстый, бесхвостый, опирающийся на две конечности… Взгляд приматов более объективен, ведь они были нормой тогда, когда человек был еще только аномалией.

Обращение-глагол

Часто сетуют, что в современном языке исчезли приличные формы обращения. Раньше были: «господин» и «госпожа», «сударь» и «сударыня». Потом «гражданин», «гражданка» и для обоих полов — «товарищ». Теперь и вовсе не осталось благовоспитанных форм. Для определенного возраста есть «девушка» и «молодой человек». А для всех других — только хамоватое, голо-половое «мужчина» и «женщина».

На самом деле, в современном языке универсальное обращение к незнакомым есть, только оно выражено не существительным, а глаголом: «извините!» или «простите!» А дальше уже — все, что угодно, включая и то, за что вроде и нечего извиняться: «Простите, вы выходите?» «Извините, у вас нет лишнего билетика?» «Прошу прощения, могу я вам чем-то помочь?» Такова социолингвистическая функция этих глаголов. То же самое, кстати, происходит и в английском: «сэры», «мистеры», «мисс» и «миссис» практически исчезают из живой речи, а унисексной формой обращения становятся «sorry» и «excuse me».

Чем объясняется эта эволюция форм обращения: от существительного к глаголу? Раньше важно было обозначить статус другого лица как господина или (го) сударя. А теперь важно извиниться за сам факт обращения к незнакомому лицу, кем бы оно ни было. Я тревожу его, отвлекаю от дел, от мыслей — поэтому прежде всего следует извиниться, даже если извиняться не за что. Иными словами, обращение вместо статусного становится ситуативным, и поэтому вместо существительного выражается глаголом. С уравнением социальных статусов на первый план вышло само событие обращения как перехода межличностной границы. Форма адреса утратила значимость, потому что само общество перешло из «твердого» состояния в «текучее». Социальность — это не титул, не субстанция, а интеракция. Важно не к кому я обращаюсь, а что между нами происходит.

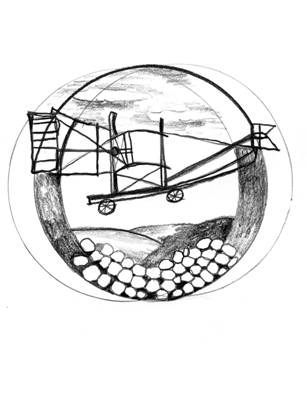

Огромные пчелы

Исторические новости о первом пилотируемом полете братьев Райт были впервые опубликованы в журнале «Вестник культуры пчел» («Gleanings in Bee Culture», 1 января 1905 г.), в разделе «У нас дома», среди таких статей, как «Оценка меда на ярмарках» и «Как ухаживать за пчелиным роем». Можно было подумать, что значение авиации, в первую очередь, состоит в опылении растений на больших площадях, недоступных обычным пчелам. Для величайших изобретений нет готового места в общественном сознании, они сами его себе создают.