«Они не одной и той же расы, - возразил я. - Прежде всего, англичане – одна из самых смешанных рас в Европе: пра-кельты, кельты, римляне, англы, саксы, датчане, норманны, французы, гугеноты – не говоря уж о шотландцах и ирландцах, а также большой примеси евреев. Точки зрения и характеры у англичан и немцев совершенно различны».

«Но почему Англия вынуждает Австралию и Новую Зеландию присоединяться и воевать в своих войнах?» - спросил один из учеников.

Я попытался объяснить, что она не делает этого, что они свободны делать что пожелают. Но вскоре отбросил попытки исправить искаженный вид мира в целом и Англии в частности, который прививался молодым американцам под видом образования, и стал избегать одного из их любимых предметов обсуждения: как Англия обращалась с Америкой сто пятьдесят лет назад; так что мы ладили очень хорошо.

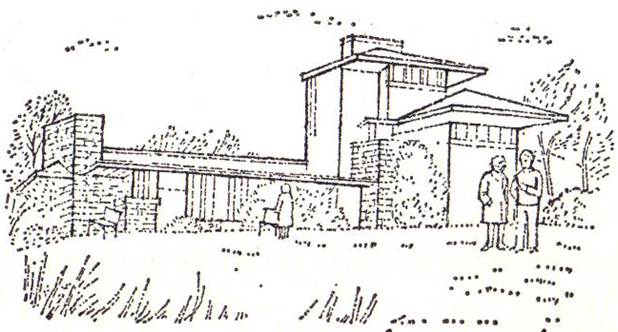

Френк Ллойд Райт работал над своей автобиографией для Нью-йоркского издателя. Он обсуждал ее со мной и попросил меня поработать над ней вместе с ним. Это была одна из самых захватывающих и отчасти фантастических историй жизни, которые я читал. Я отметил, что постоянно повторяется выражение «демократия», и спросил его: «Что вы подразумеваете под демократией? Каждый журналист и политик в Америке постоянно говорит о «демократии». Англия, Россия, Китай – все утверждают, что являются «демократиями». Что они под этим подразумевают?»

Но он, так же как и остальные, никогда четко этого не определял, общего определения также не существовало. В Америке она обозначала одну вещь, в России - другую; наподобие выражения «диалектический материализм», которое всегда используют коммунисты и которое не может определить даже один человек из десяти тысяч. Так же и с каждым популярным понятием в политике и религии. Никто не спрашивает: «Что это значит?» Как человек в одной из Гюрджиевских историй, дав молодому Гюрджиеву длинное объяснение истерии, закончил: «истерия – это истерия!»

В то лето в первый раз я получил глубокий и яркий опыт высшей осознанности. Три предыдущих опыта этого неожиданного импульса высших сил были только предвкушением реального осознания себя. Настоящее от них отличалось. Однажды жарким днем я шел из дома через поля к реке Висконсин, чтобы искупаться. На полпути странная и замечательная сила начала входить в меня и проникать во все мое бытие, заполнять меня светом и силой. Я остановился и замер, позволяя силе течь. Несмотря на то, что я оставался осознанным к окружающему – лесу и полям, жаркому солнцу – они существовали только фоном для моего внутреннего опыта; все беспокойства и заботы обычной жизни были отброшены; и в то же время я совершенно ясно видел себя и свои отношения с людьми; видел схему своей жизни, как мой организм двигался по предопределенному пути. Времени больше не было, понимание всего в жизни казалось для меня возможным. На несколько мгновений я вошел в свою настоящую жизнь; внешняя жизнь, которая казалось настолько важной, и занимала все мое время, оказалась не настоящей жизнью, а чем-то эфемерным, разновидностью кино, с которым я отождествлялся. Только внутреннее нечто было бессмертным – Я, моя настоящая самость. Я ЕСТЬ.

Если бы я даже написал книгу, я не смог бы передать реальность этого опыта; только тот, кто им обладает, может его понять. Писания настоящих мистиков – христианских, мусульманских, буддистских, индуистских – полны записей о тех, кто в разнообразных формах испытывал этот экстаз. Это состояние, о котором суфии говорят: «Дух мгновенно постигает вселенную и поселяется в сердце человека». Это было явление Его Бесконечности перед страдающими душами на планете Чистилище; пришествие Сына Человеческого.

Мало-помалу видение прошло, но его эффект остался, и я подумал о словах Иисуса Христа. «Вновь я говорю вам «Бодрствуйте», ибо вы не знаете, когда придет Сын Человеческий».

Блэйк понимал это: «Когда двери восприятия открыты». У поэтов, артистов, влюбленных и сумасшедших могут быть такие моменты восприятия. Эта сила внутри нас, но двери закрыты и способны открываться милостью Божьей или нашей собственной работой; они могут также открыться случайно или под воздействием болезни. Примером может быть Винсент Ван Гог; в последние годы жизни двери восприятия в его уме ослабли от болезни, хлынувшая в него сила стала причиной его изумительной живописи, но, так как он был не в состоянии ее контролировать, она его сделала безумным и убила.

Кое-где на востоке безобидных лунатиков рассматривают как находящихся под защитой Господа; возможно, потому что люди понимают, что у них бывают периоды, когда они могут видеть сквозь внешнюю сторону жизни – моменты экстаза, высшей осознанности, но они не знают, как извлечь пользу из своего опыта. Высшие идеи на Западе привлекают многих патологически больных типов – и они тоже не могут что-либо сделать.

М-р Райт поговаривал о выпуске журнала для Талиесинского Содружества и спросил меня, могу ли я его сделать. Как и во всем, что он делал, журнал был оригинален и по дизайну и по формату; сознательно или несознательно он следовал совету бабушки Гюрджиева: «Никогда не делай как остальные. Или делай что-то отличное, или просто иди в школу и учись». Журнал должны были печатать на небольшой фирме в Минерал Поинт, деревне на границе с Айовой – три ремесленника, каких вы могли бы найти в Англии пятьдесят лет назад. Поскольку у них не оказалось нужного Райту печатного шрифта, тот заказал его специально из Чикаго. Я наслаждался работой с этими людьми; они по-настоящему интересовались своей работой и вместе мы сделали два выпуска хорошо отпечатанного современного журнала. Я полагаю, всего было опубликовано три. Что произошло с дорогостоящим комплектом шрифта, я не знаю, но если Френк Ллойд Райт чего-то хотел, даже когда денег было мало, затраты не принимались в расчет. Как он говорил: «Отдайте богатства жизни мне, вы же можете довольствоваться необходимым!» Как большинство гениальных людей, действовал он масштабно. Наподобие Гюрджиева он мог бы сказать: «Если брать, так брать. Что бы я ни делал, я делаю это много».

Как у очень многих гениальных людей, его личность была развита за счет сущности. Его личность и его гений завораживали и вдохновляли. В архитектуре и идеях органичной жизни он был абсолютно прав – «Френк Ллойд Райт[5]»; но его внутренняя жизнь, бытие, не развивались вместе со знанием, так что его внутренняя жизнь оставалась удивительно пустой; и большинство людей, даже гениев, таковы.

Тропическая погода подходила к концу, началось ясное, жаркое, с его прохладными ночами лето Индианы. Мы собирали виноград и яблоки, делали вино и сидр, помогали с урожаем. В сентябре моей жене предложили хорошо оплачиваемую работу учителя музыки в Нью-Йорке, и чтобы приступить к ней она нас покинула, а я с двумя молодыми сыновьями остался до ноября. Райты приготовились уезжать в Аризону, и пригласил нас поехать с ними. Но моей жене нужна была семья, и с приездом большого числа англичан и Успенского в Америку обстоятельства позвали нас назад в Нью-Йорк. Так закончилось для нас лето настоящего счастья; лета, о котором я никогда не мечтал и за которое признателен Райтам.

Я удивлялся, почему такое красивое место как Талиесин, с его атмосферой покоя и мира, должно быть связано со столькими трагедиями и несчастьями. Вновь я спрашивал себя: «Почему с людьми случаются несчастья?» На это возможно ответить, только если мы сможем видеть нашу настоящую жизнь полностью, жизни, возможно, прожитые раньше, окружающие планетарные влияния – и влияния, более близкие к нам. У несчастий существуют причины в прошлом, в нашей ненормальной жизни. В Коране говориться: «Когда беды приходят к тебе, они результаты твоих прошлых деяний».

Я раздумывал об автобиографии Френка Ллойд Райта, в которой он рассказывал о сошедшем с ума чернокожем дворецком, он убил жену Райта, двоих детей и еще четырех человек, а затем предал дом огню. Вскоре, после того как дом перестроили, он вновь был охвачен огнем и сгорел. А спустя несколько лет, наша любимая Светлана погибла здесь в автомобильной аварии.

_________________________________________________________________________________

[1] - 22° С

[2] Темная Земля, Голубой Холм, Арена, Мэзомэни (в честь индейского вождя, примерно переводится с диалекта как «Блуждающее Железо»), Черный Топор, Одинокий Камень, Горы-Близнецы, Доджвилл (деревня/город Доджа, в честь губернатора Г. Доджа), Дружба, Честная игра, Вперед, Стремление, Дикивилл (деревня/город Дики) (англ.).

[3] Весенняя Зелень (англ.).

[4] 38° С

[5] Райт (Wright, англ.) – человек, который создает, производит нечто выдающееся.

Нью-Йорк и Успенский

Вместе с обоими сыновьями я отправился в Нью-Йорк через Айову к реке Миссисипи, затем в Молайн и Кентукки; здесь, хотя уже наступил ноябрь, погода стояла ясная и жаркая, но когда мы въехали в Западную Виржинию, пошел дождь. В Виржинии шел снег и всю десятидневную дорогу, пока мы не прибыли в Нью-Йорк, погода стояла холодная и морозная. Наше путешествие прошло очень интересно, с разнообразными приключениями и неприятными происшествиями.

Мы обосновались в комнате на Лексингтон Авеню на границе с Йорквиллом, районом проживания немцев. Америка пока что не вступила в войну; но при переходе через улицу он будто попадал из Америки в Германию, в атмосферу ненависти, возмущения и враждебности; в ресторанах официанты и официантки относились к нам с типичной немецкой заносчивостью. Мы побывали в кино на просмотре фильма о нацистской Германии, полный криков и возгласов Гитлера, военных оркестров и строевого шага, завершающийся сбором средств для «Зимней помощи» Германии. Атмосфера сложилась такая же, какую я ощущал в Берлине незадолго перед войной и я прошептал своей жене, почти опасаясь говорить по-английски: «Мы действительно в Америке?»

Это была не Америка. Это был Йорквилл, город из сотни тысяч немцев нееврейского происхождения, чья неприязнь ко мне, когда они слышали мой английский акцент, становилась очевидной. Они относились так: «Мы завоевали Польшу, Данию, Францию, и совсем скоро покорим Англию». Атмосфера напоминала движение отравленного газа. Немцы, так же как и русские, принимали добрую волю за слабость, терпимость за бездействие.

Жители центральной Европы и владельцы небольших магазинов в Нью-Йорке зачастую вели себя резко и бесцеремонно. Вначале это смущало меня, из-за моей привычки к доброжелательности некрупных торговцев в Англии и Франции; потом я понял, что это не лично из-за меня, а только потому, что я был путешественником. Мелкие бизнесмены излучали страх – гангстеров, вымогателей, полиции и политиков; но как только они нас узнавали, то становились вполне дружелюбными. Американцы от них полностью отличались – никакого страха, только дружелюбие.

В Нью-Йорк прибыли друзья из Англии, некоторые из групп Успенского, и теперь мы не чувствовали эмоциональной и интеллектуальной изоляции и одиночества; с их помощью наши сыновья получили возможность полноценно учиться в школе Далтона, одной из лучших и дорогих школ Нью-Йорка. Я начал искать работу, но даже Британский информационный офис не мог меня трудоустроить, не говоря уж об американцах. В конечном итоге я получил непостоянную работу в небольшом журнале, которая, хотя и не приносила много денег, позволяла мне общаться со всеми типами людей, особенно с английскими беженцами, которые теперь приезжали сотнями, в основном дети. Теперь, с работой, друзьями из Англии и старыми друзьями из групп Орейджа, жизнь снова стала богатой и полной. Как говорил мой дед: «Здоровье без денег – наполовину болезнь». Так было в Нью-Рошелле; сейчас, в Нью-Йорке, у нас было здоровье и достаточно денег для наших нужд, и, вместе с группой Орейджа, мы по-прежнему могли посылать деньги Гюрджиеву во Францию.

Зимой я с удивлением осознал, что никогда не мерзну. Хотя временами мороз достигал двадцати градусов, шли сильные снегопады, и хотя я носил тонкое нижнее белье, мне никогда не было холодно. В Лондоне зимой, со времен первой войны, я всегда страдал от холода. Одно из недоразумений Англии в том, что теплый дом скорее опасен - если вы не богаты и у вас нет слуг, зажигающих огонь в каждой комнате; промозглая Английская сырость пробирает до костей; в Нью-Йорке же холод сухой.

Весной мы услышали, что приезжает Мадам Успенская, она собиралась остановиться у своих американских учеников в Рамсоне, Нью-Джерси, недалеко от Нью-Йорка. Мы немедленно с ней связались и отправились повидаться. Перемены пошли ей на пользу, выглядела она хорошо. Здесь, вдали от Лэйн Плейса, такой же беженке, как и мы, ей не было необходимости окружать себя защитным внешним видом. Она оказалась теплой, сочувствующей и понимающей; высокоразвитая женщина с внутренней силой. Мы много говорили об идеях Гюрджиева, о нас самих, и возвратились в Нью-Йорк вдохновленные и оживленные массой новых впечатлений – третьей пищей. Немного позже приехал сам Успенский; он пригласил меня на обед в отель в Нью-Йорке с двумя из его английских учеников, во время беседы он говорил о том, чтобы начать группы, спрашивал, чем я занимаюсь. Я рассказал ему о группе Орейджа и сказал, что мы пытаемся сделать так, чтобы Гюрджиев приехал и начал работу с нами в Нью-Йорке. «Если он приедет, - сказал Успенский, - я отправлюсь в Калифорнию».

Я поговорил с группой Орейджа об Успенском и предложил встретиться с ним, они согласились. Успенский дал согласие, но попросил не обсуждать Рассказов Вельзевула (понятно почему, так как он не читал ту копию, которую я ему дал); в назначенный вечер я позвонил ему в отель и сопроводил до дома Мюриэль Дрепер на Мэдисон авеню. Я нервничал, Успенскому тоже было нелегко; в первый раз я видел его немного нервничающим, и я надеялся, что не будет сказано ничего, что его оттолкнет. Собралось около двадцати вполне серьезных, выдержанных людей. После того, как я его представил, последовало несколько вопросов, но с большими паузами между ними. На интеллектуальном уровне никто не мог совладать с его внушительным арсеналом, но когда вопрос касался персонального учения Гюрджиева, я чувствовал, что некоторые ученики Орейджа обладают пониманием, приобретенным через мучительное Гюрджиевское зондирование, которого Успенский не достиг.

Задали вопросы о новой написанной им книге, Фрагменты неизвестного учения, и он дал нам понять, что можно послушать кое-что из написанного, но этого так никогда и не произошло. Примерно спустя час пала тишина. Ни у кого больше не было, что сказать; тогда Успенский встал и ушел. Я пошел провожать его вниз до двери, и он предложил мне вернуться с ним в отель, но я хотел узнать мнение группы о нем.

«Ваши впечатления?», - спросил я.

«Не впечатляюще», - сказал один из учеников. «Он говорит из своего разума», - сказал другой. «Слишком интеллектуален», - сказал третий. Еще один прокомментировал: «Кажется, он хотел произвести на нас впечатление, когда говорил, что у него около тысячи учеников в Лондоне, но Гюрджиев говорил, что ему нужно не количество, а качество». Только одна женщина, и она не работала много с Гюрджиевым, выразила мнение, что Успенский как человек лучше, чем их учитель, хотя позже и изменила свое мнение.

Для меня пятилетнее общение с Успенским создало некую разновидность связи; а так как я очень сильно нуждался в какой-то деятельности, связанной с идеями, я помог Успенскому сформировать группу, в которую пришли некоторые из людей Орейджа. Для нас он не ставил условий не говорить о Гюрджиеве, за исключением того, что мы не должны были задавать вопросов о Рассказах Вельзевула на встречах, и он сказал, что не примет от нас никаких денег; мы должны отсылать их Гюрджиеву. Его группа удовлетворяла определенные интеллектуальные потребности, хотя и не могла удовлетворить потребности сущностные, как это делали Гюрджиев и Орейдж; мы потеряли теплоту и взаимные обсуждения группы Орейджа, а также огонь и силу фундаментального учения Гюрджиева.

Группа росла в основном за счет прибывающих из Англии учеников Успенского средних лет, жители Нью-Йорка, читавшие книги Успенского, также присоединялись к группе. Многие из последних приходили из любопытства, и уходили после посещения нескольких встреч; тем не менее, набралось около пятидесяти или шестидесяти серьезных людей; но практически с самого начала возникло разграничение, барьер между людьми из группы Орейджа и учениками Успенского из Англии. Ученикам Успенского, несмотря на войну и абсолютно новое окружение, не позволялось говорить с нами о Гюрджиеве: отсюда возникло странное отношение, контрастирующее с чувством братства группы Орейджа.

Однажды писатель Клод Брэгдон, с которым я дружил еще во времена торговли книгами, поделился со мной: «Успенский сказал мне, что Гюрджиев страдает от паранойи, что и объясняет его странное поведение. Много хороших людей говорят об этом».

«Успенский зациклился на этой идее и ничто не может этого изменить, - ответил я. - Никто из непосредственных учеников Гюрджиева так не думает. В том числе и Орейдж и профессор Сора говорили, что Гюрджиев обладает абсолютно здравым рассудком. Практически все серьезные люди, даже в обычной жизни, с глазу на глаз соглашаются с тем, что в основном жизнь на этой планете – разновидность лунатизма; настоящие сумасшедшие страдают от него в наиболее острой форме. Нет, по моему мнению, Успенский сам лишь в незначительной степени коснулся феномена Гюрджиева. Знаете, Гюрджиев говорил нам, что временами играет роль эксцентричного человека для того, чтобы держать подальше от себя интеллектуалов; так что мир обычных интеллектуалов игнорирует его. Как может человек, страдающий паранойей, написать книгу, подобную Рассказам Вельзевула, сочинить такую прекрасную музыку, эти восхитительные танцы?»

Я предложил Брэгдону копию Рассказов Вельзевула, но он объяснил, что работает по своей собственной системе йоги и не хочет смешивать их. Он добавил: «Мне понравилась музыка Гюрджиева на концерте, который давали ваша жена и Кэрол Робинсон; и, конечно же, я поправлю эту историю Успенского о Гюрджиеве, если ее кто-нибудь будет рассказывать».

Брэгдон, хорошо известный писатель, был ответственным за перевод и публикацию в Америке «Tertium Organum» Успенского. Из-за этой книги Гюрджиев сказал Успенскому: «Если бы вы понимали то, что вы написали, я бы пришел к вам, склонился и попросил стать моим учителем».

Успенский только однажды упомянул Рассказы Вельзевула на нашей группе, сказав, что она предназначается только для некоторых людей и требует для понимания большой интеллектуальной подготовки и если Гюрджиев опубликует ее, он не будет публиковать Фрагменты неизвестного учения. И вновь я сказал, что Рассказы Вельзевула не требуют интеллектуальных приготовлений, а только определенного эмоционального отношения.

Я очень часто виделся с Успенским в то время, часто с глазу на глаз в его квартире; я уже чувствовал, что он больной человек, страдающий от слабостей и закономерной возрастной немощи, так же как от некоторых специфических болезней; он пил сильные отвары – я их пить не мог. «У вас должно быть зубы из железа, - сказал я однажды, когда он предложил мне один из них. - Он слишком силен для меня».

Он ответил: «Это единственная вещь, которая помогает от приходящих время от времени тоски и уныния». В этот период его одиночества и депрессии я чувствовал к нему глубокое сочувствие, любовь и желание помочь, но, кроме бесед, я не мог ничего для него сделать. Эмоционально и инстинктивно я чувствовал себя старше его; но, как я уже говорил, за исключением идей Гюрджиева, по уровню интеллекта в сравнении с ним я был ребенком. Тем не менее, я не завидовал его мощному уму; он был чрезмерно развит за счет остальных центров. В наших разговорах о Гюрджиеве Успенский мог выражать несогласие с ним, как бы защищая себя, критикуя его «глупое поведение». Он говорил о необходимости отделять Гюрджиева - человека от его учения - его интерпретации и изображения вечных истин; для Успенского существовали Гюрджиев - «невозможный» человек, у которого «не все дома», - и Гюрджиевская «система», которой Успенский учил. Благодаря способности отделять свой ум от чувств, Успенский получил возможность объективно записать услышанное от Гюрджиева в России. Интеллектуальная энергия Успенского позволила ему произвести хотя и не «объективное» но все же произведение искусства – Фрагменты неизвестного учения. Я никогда не соглашусь с ним, что Гюрджиев «сошел с ума» и могу сказать, что мы не можем судить его со своего собственного уровня; невозможно отделять учителя от учения. Гюрджиев жил своим учением и то, что согласно субъективной морали западного мира в его поведении выглядело глупостью и ошибкой, согласно учению являлось объективной моралью. Гюрджиев совершенствовал себя и использовал в конечном итоге для этого любой повод. Он говорил, что объективная мораль – это то, что способствует цели самосовершенствования, приобретения и увеличения «бытия» и понимания; объективно неизменным остается все сужающее бытие и препятствующее пониманию, неосознанные произвольно принятые ограничения и комплексы, «интеллектуальные оковы», растрачивающие драгоценную энергию. Объективная мораль взращивает бытие и понимание и не причиняет вреда другим; субъективная мораль их ограничивает и сокращает, делает нас более механичными. Гюрджиев жил согласно Объективной морали; но этого Успенский, Николл и большинство их последователей никогда не понимали.

Однажды Успенский позвонил мне в офис и попросил меня приехать, чтобы увидеться - это было срочно. Когда я приехал, он воскликнул: «Посмотрите на это!» Он показал мне аннотацию на обложке нового издания Новой модели, в ней утверждалось, что Успенский работает с Гюрджиевым в большой коммуне, организованной неподалеку от Лондона, и т.д.

«Что я могу с этим сделать? - спросил он. - Я спрашиваю вас потому, что у вас есть опыт в издательстве, и вы понимаете мое положение».

«Зачем что-то делать? - спросил я. - Это имеет значение?»

«Для меня - имеет. Я должен прояснить мою позицию. Эта аннотация ставит меня в глупое положение. Могу я заставить издателя переделать обложку?»

«У вас есть соглашение?»

Он не знал, где находиться соглашение, возможно где-то в Англии, так что я предложил ему связаться с издателем Альфредом Кнопфом и попросить его переделать обложку, но, так как книга уже выпущена, не следовало делать на этом акцент.

«Я напишу ему, - сказал Успенский, - и скажу, что до тех пор, пока он не сделает новую обложку с измененными словами, я не возьму авторский гонорар за книгу и откажу в дальнейших публикациях». Он также спросил, не мог бы я поместить в газете интервью с ним, чтобы он мог публично объяснить свое отношение. Я сказал что посмотрю, что можно сделать, если он не будет принижать Гюрджиева и его работу в Америке. Он ответил, что это не является его целью. Но Успенский не обладал новостями: он приехал уже давно, у него не было недавно опубликованных книг и, следовательно, он был неинтересен для газет и журналов.

Что произошло дальше, я не знаю, поскольку вскоре я прекратил посещать группу на некоторое время. Меня не удовлетворяло то, что я мог дать, и что способен получить. Успенский хотел, чтобы я отвечал на вопросы в группе и принимал в ней активное участие, но поскольку я не мог делать это без опоры на мой собственный опыт работы с Гюрджиевым и мое понимание Рассказов Вельзевула, мне казалось неправильным поступать подобным образом. В это же время произошел один глупый случай; так случилось, что однажды вечером, как раз перед тем как я начал обзванивать группу, из оккупированной Франции прибыла наш друг, американка, бежавшая оттуда с тремя детьми. Ее муж – французский доктор спас мне жизнь в Париже, когда я заболел пневмонией. Мы сразу же отправились повидать ее и провели с ней и ее семьей весь вечер, что стало причиной возобновления наших близких отношений. Но ее неожиданное прибытие взбудоражило бурю эмоций, мой ум не напомнил мне позвонить Успенскому и предупредить о моем отсутствии на группе. День или два спустя от Успенского пришел один из младших членов группы Орейджа и сказал, что я больше не являюсь секретарем собранной мною группы, и что он занял мое место. Этого никогда бы не могло произойти при Орейдже, и я был настолько ошеломлен, что, вместо того чтобы отправиться к Успенскому и объяснить ему обстоятельства, я глупо промолчал.

Тем временем жизнь для меня изменилась, и обстоятельства вынудили меня покинуть Нью-Йорк. Журнал, в котором я работал, закрылся, и я очень много раздумывал о том, как заработать денег. В конце концов, я представил издателю идею книги; идея его не заинтересовала, но он спросил меня, не мог бы я сделать книгу о молодом Уинстоне Черчилле, книгу для мальчиков и девочек; если да, - то ее нужно подготовить через девять недель. Я написал две неопубликованных рукописи, и сделать книгу за девять недель казалось мне невозможным. Но нужда в деньгах помогает иногда добиваться невозможного. Я принял предложение, собрал несколько доступных книг о Черчилле и поговорил с двумя людьми, знавшими его по школе. Моя жена с младшим сыном отправилась в Талиесин, а старший остался с Элмхирстами на Мартас-Виньярде. Друзья в Коннектикуте предоставили мне свой дом, где я, не видясь ни с кем, работал по двенадцать часов в сутки, отправляя партии рукописи издателю для перепечатки. Книга была закончена во время и в итоге ее опубликовали. К моему удивлению она получила хорошие отзывы и принесла доход. Это доставило мне удовольствие, и я подумал, что мог бы выпускать по книге в год и хорошо жить при этом. Увы, мои усилия оказались напрасными; все мои попытки удовлетворить издателя пропали втуне. Объективно, я не был писателем, книга была, как они выражались, «обыкновенной» - просто так случилось. Это произошло за четырнадцать лет до того, как я написал следующую книгу.

Работа над книгой истощила мои нервные и физические силы, поэтому я поехал в Бедфорд, Массачусетс, где забрал сына, и вместе с ним мы проделали весь путь до Талиесина другим, нежели год назад, путем, чтобы больше посмотреть Америку. В Талиесине мы зажили прежней жизнью, как будто бы не прошел год, и два месяца повторялись события нашего первого визита. Хотя, конечно же, ощущения и опыта оказались не такими интенсивными, как в первый раз, тем не менее, лето в Талиесине выдалось спокойным и умиротворяющим. Мы возвращались в Нью-Йорк через Чикаго, посетив по пути построенное для компании Джонсон Вакс здание Френка Ллойд Райта, - оазис функциональной красоты в пустыне безобразных фабрик, заехали на Ниагарский водопад, а потом вернулись домой, в Нью-Йорк. Здесь мы сняли квартиру в пустынном районе на 114-й Стрит около Колумбийского университета и Кафедрального собора св. Ионна Богослова.

Поскольку сегодня организованная религия теряет свою внутреннюю живительную силу совсем не удивительно, что этот собор, будучи американским, сегодня является самой большой церковью в мире; собор – последний из построенных в готическом стиле, и обладает всем, кроме сердца и сущности.

Наша квартира на четвертом этаже была темной, в окна никогда не заглядывало солнце, но она располагалась по соседству с нашими старыми друзьями, была дешевой, и таким образом служила своему назначению.

По приезду мы узнали что Успенский, через некоторых своих учеников, приобрел Франклин Фармс в Мендэме, Нью-Джерси – очень большой сельский дом с тремя сотнями акров земли. Нас туда пригласили, и мы приехали чудесным жарким октябрьским днем индейского лета. Казалось, Лэйн Плейс американизировали и перенесли в Нью-Джерси; не только дом и парк, сады и лужайки были схожи, но во многом присутствовали те же самые люди, воспроизведена была даже атмосфера Лэйн. Здесь присутствовала та же самая роскошь и тот же самый тип работы, установлены те же самые правила – никаких разговоров во Франклин Фармс о Гюрджиеве или Рассказах Вельзевула, никаких разговоров об организации в целом с посторонними людьми; не было никаких детей, хотя они приглашались на специальные группы; ученикам, даже из группы Орейджа, было сказано, что они не должны обращаться друг другу по именам.

Тем не менее, если вы голодны и хотите краюху хлеба, и если кто-то предлагает вам четвертушку, вы не будете ее отталкивать. Мой инстинктивный центр страстно жаждал физической работы, а здесь, по крайней мере, имелась возможность удовлетворить эту жажду. Я снова начал посещать группы Успенского, в которые теперь приходило много учеников – старых и новых. Не имея в то время определенной работы, я спросил, не мог бы я приехать и работать во Франклин Фармс. Поскольку я согласился с условиями - не говорить здесь о Гюрджиеве или Рассказах Вельзевула с учениками, мне позволили. Я наслаждался физической работой, хорошей едой и окружением; и мне нравились люди, хотя я и чувствовал себя здесь паршивой овцой. В то же время я смог повернуть обстоятельства к собственной выгоде. Например, я всегда был готов и желал обсуждать идеи и способ работы Гюрджиева с любым, кто этим интересовался; а здесь, задание не обсуждать их в то время, пока я работал на Франклин Фармс, стало хорошим стимулом вспоминать себя. Ученики Успенского чрезвычайно любопытствовали о Гюрджиеве, и время от времени даже упоминали при мне его имя, как будто в надежде научиться чему-нибудь, но я четко следовал соглашению не обсуждать Гюрджиева или Рассказы Вельзевула во Франклин Фармс.