– Иона, милый, ты хорошо себя чувствуешь? – спрашивает старая-старая женщина.

– Конечно. А что такое, белочка? – старик разглаживает бороду.

– Я, похоже, задремала.

– А я все гадал… Все гадал…

– И мне приснился сон, – говорит старуха.

– О чем?

– Не помню… что-то такое про солнце.

– Солнце?

– Огромное круглое солнце, которое грело нас когда-то давно.

– Да, я тоже его помню.

– А лучи помнишь? Длинные, ласковые лучи…

– Где же мы тогда были?..

– Где-то на юге.

Старушка поджимает губы. Глаза ее так устали. Руки движутся, движутся, распутывая пряжу, и старик глядит на нее с таким выражением, словно в мире нет существа милее.

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТАЯ

– Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! – откинув голову, трескливо, как фаянсовая посуда, зареготал Треск-Курант.

– Угомонитесь, – сказал Трезвозник, человек плотного сложения. – Вам же будет лучше, если утихомиритесь. Возможно, жизнь представляется вам уморительной, но. Они все еще идут по вашему следу.

– Так я никаких следов не оставил, – ответил Треск-Курант. – А если и был какой, то давно уже выветрился. Давайте не будем думать о них. Я счастлив в этом полусвете. Всегда обожал сырость. Ну что тут поделаешь. Она меня устраивает. Ха-ха!

– Этот ваш смех, – сказал Возник, – рано или поздно погубит вас.

– Только не он, – возразил Треск-Курант. – Я здесь в такой же безопасности, как томаты в тумане. И к черту четвертое измерение. Настоящее – только оно и имеет значение!

Он тряхнул головой, отбросив упавшие на глаза волосы, и, развернувшись на беззаботных каблуках, ткнул пальцем в некую фигуру, маячившую в тенях.

– Взгляните на нее, – воскликнул он, – почему она стоит без движения? Почему не смеется и не поет?

В тенях стояла женщина. Неподвижно. Огромные черные глаза ее наводили на мысль о болезни. Мужчина вошел в дверь. Не глядя ни вправо, ни влево, он направился к застывшей в сумраке темной женщине.

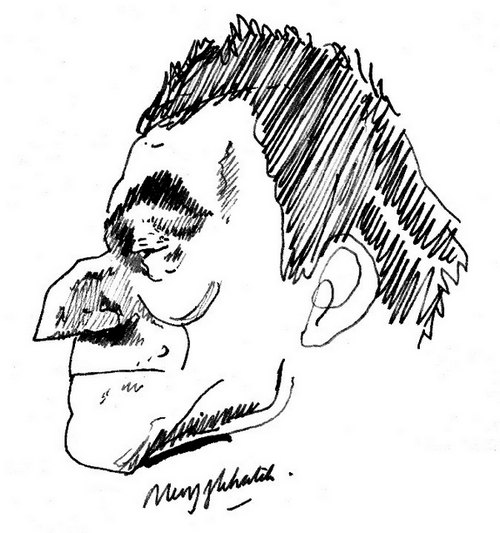

Без всякого выражения смотрела она через плечо на человека, приближавшегося к ней на длинных, тонких ногах. Казалось, его черты, эти высокие, твердые скулы, бледная кожа, блестящие глаза, раздвоенный подбородок, знакомы ей так хорошо, что она не видит причин вглядываться в него. Подойдя к женщине, он угрожающе замер, как богомол, чуть присогнув колени, сплетя длинные пальцы в пучок костей.

– Долго еще? – спросила она.

– Скоро. Скоро.

– Скоро? Что это за слово? Скоро! Десять часов? Десять дней? Десять лет? Ты отыскал Тоннель?

Вуал отвел от нее взгляд, смерив им поочередно каждого из бывших вблизи.

– Так что ты нашел? – повторила женщина, по-прежнему глядя через плечо.

– Тише, черт тебя подери! – сказал, поднимая руку, Вуал.

Черная Роза стояла, выпрямившись, не шевелясь, тело ее разучилось напрягаться и обмякать. Слишком многое пережила она и оттого лишилась умения радоваться жизни. Три революции прокатились над ее головой. Она слышала пронзительные вопли людей. И временами не знала, чьи это вопли – ее или чьи-то еще. Вопли ребенка, лишившегося матери.

Однажды ночью ее взяли голой, прямо из постели. Любовника ее расстреляли. И оставили валяться в луже крови. А саму Черную Розу бросили в концентрационный лагерь, где красота ее помутнела, начала выцветать.

Там она и повстречалась с ним: с Вуалом, одним из охранников. Высоким и тощим, с безгубым ртом, с глазами, похожими на стеклянные бусины. Он уговаривал ее бежать вместе с ним. Сначала она решила, что это ловушка, но время шло, и Черная Роза поняла: у него есть собственные планы на дальнейшую жизнь, – и согласилась бежать из лагеря. Часть его планов как раз и состояла в том, чтобы иметь рядом с собою приманку.

Они бежали – он от ограничений, навязываемых ему официальной безжалостностью, она от страданий, что причиняли ей кнут и гасимые о кожу окурки.

Так начались их странствия. Началось время жестокости, худшей, чем та, что царила за колючей проволокой. Время ее распада. Семь раз пыталась она уйти от Вуала. Но он неизменно ее находил. Вуал. Мужчина с маленькой головой.

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ

Однажды он зарезал нищего побродяжку – зарезал просто, будто свинью, и нашел в его сочащемся кровью кармане тайный знак Подречья. Полицейские рыскали по соседней улице. Скорчившись, он сидел с Черной Розой у подветренной стороны статуи и, когда луна занырнула за облако, отволок женщину к реке. Там, в глухих тенях, он нашел, наконец, то, что искал, – вход в потаенный тоннель: сочетанье коварства и хитрости позволило ему получить в лагере обширные сведения.

Но все это было год назад. Год полумрака. Теперь же Черная Роза молча стояла посреди маленькой комнатки, выпрямившись, глядя в пустое пространство.

И наконец, она повернула лицо к застывшему рядом мужчине.

– Я, пожалуй, предпочла бы новое рабство, – прошептала Черная Роза, – такой вот свободе. Зачем ты ходишь за мной? Жизнь покидает меня. Что ты нашел?

И снова он, прежде чем обратить к ней лицо, окинул взглядом маленькое, примолкшее собрание. Ей же виден был лишь его силуэт.

– Говори, – прошептала Черная Роза. Голос ее, как всегда, оставался почти бессмысленно ровным. – Ты отыскал его? Тоннель?

Костлявый мужчина потер с наждачным скрипом ладонь о ладонь. И кивнул маленькой головой.

– В миле отсюда. Не больше. Вход зарос папоротником. Из него появился юноша. Прошел совсем близко. Мог и услышать меня, да наплевать. Ты помнишь кнут?

– Кнут? Почему ты спрашиваешь?

Прежде чем ответить, силуэт вцепился Черной Розе в плечо и через несколько секунд оба оказались вне освещенного лампами покоя. Свернув налево и снова налево, они подошли к каменному углу, напоминавшему уличный. Полоска света падала на мокрый пол. Рука Черной Розы отвердела в пальцах, сжимающих ее, точно тисками.

– Вот тут и поговорим, – произнес он.

– Отпусти мою руку, или я закричу, помоги мне, боже.

– Он ни разу тебе не помог. Ты забыла?

– Что я забыла, мертвая твоя голова? Грязная кочерыжка! Я ничего не забыла. Я помню все твои гнусные приемчики. И вонь твоих пальцев.

– А кнут в Каре и голод ты помнишь? Помнишь, как я приносил тебе хлеб? Да, и кормил тебя через прутья решетки! И как ты выла, прося добавки?

– Ты слизь, слизь из отстойника!

– При всех твоих случках, при всем беспутстве, я знал – ты лучшая. Я понимал, почему ты получила такое имя. Черная Роза. Ты была знаменита. Желанна. Но когда началась революция, имя тебя не спасло. Тебя били кнутом, и сломили твою гордость. Ты тощала, тощала. Руки и ноги твои стали как трубки. Голову обрили. Ты вообще не походила на женщину. Скорее на…

– Я не хочу вспоминать об этом… оставь меня.

– Помнишь, что ты мне обещала?

– Нет.

– А как я спас тебя, как помог бежать?

– Нет! Нет! Нет!

– Помнишь, как ты молила меня о жалости? На коленях. Опустив, как перед казнью, обритую голову? И я пожалел тебя, так?

– Да, о да!

– И за это ты пообещала мне твое тело.

– Нет!

– Так беги же со мной или догнивай под ламповым светом!

Он снова стиснул ее плечо, так, что она закричала от боли. И в это же время раздался звук, не услышанный ими… звук легких шагов.

– Подними голову! Не привередничай. Ты – шалава.

– Я не шалава, ты, полусгнивший скелет. Я скорее к гнойному нарыву притронусь, чем к тебе.

Тогда мужчина с мелкой, похожей на череп головой, поднял кулак и ударил ее по губам. Губам, некогда мягким и алым, желанным, взывавшим к поцелую. Но теперь они, казалось, лишились очертаний, потому что кровь залила их, и глаза женщины сразу закрылись от тошноты – глаза с райками черными, как сами зеницы, сливавшиеся с ними, образуя колодцы, настолько огромные, что в них утопал любой обращенный к ним взгляд. Но прежде чем веки ее сомкнулись, в глазах словно замаячил какой-то призрак. Не отражение – нечто жуткое, скорбное… призрак нестерпимого разочарования.

При крике ее шаги замерли, но, когда она начала опадать на колени, кто-то неясно различимый припустился бежать, и топот его становился с каждым мигом все громче.

Мужчина с длинными, тощими конечностями склонил крохотную голову набок и прошелся по бесплотным губам языком – туда-сюда – словно правя бритву. Язык походил на язычок башмака – длинный, широкий и тонкий.

Затем, словно приняв решение, он поднял Черную Розу на руки и, сделав десяток шагов туда, где мрак был гуще всего, бросил ее, как мешок, на землю. И повернувшись назад, увидел того, кто стоял, поджидая его.

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ

Ни звука, ни единого звука не издали они так долго, как может человек сдерживать дыхание. Они не отрывали взглядов один от другого, пока наконец молчания не нарушил голос Вуала.

– Кто ты? – спросил он. – И что тебе нужно?

Заговорив, он оскалился, подбирая кожистые губы, однако незнакомец вместо ответа шагнул вперед и вгляделся во мрак по сторонам от себя, словно отыскивая что-то.

– По-моему, я задал тебе вопрос! Кто ты? Ты не из здешних. Не из этих мест. Ты нарушил границу. Убирайся на север, иначе я….

– Я слышал крик, – сказал Титус. – Что это было?

– Крик? Здесь вечно кто-нибудь да кричит.

– А что делаешь ты здесь, в темноте? Что прячешь?

– Прячу, щенок? Я прячу? Кто ты такой, чтобы учинять мне допрос? Господи, да кто ты такой, наконец? Откуда взялся?

– А что?

Человек-богомол вдруг оказался совсем рядом с ним, и хотя он к Титусу не прикоснулся, а все же казалось, будто Вуал окружил юношу со всех сторон, грозя ему ногтями, зубами, мослами, мерзким, кислым дыханием.

– Спрашиваю еще раз, – сказал он. – Откуда ты взялся? Титус стоял, сузив глаза и сжав кулаки, чувствуя, как у него вдруг пересохло во рту.

– Ты все равно не поймешь, – прошептал он.

Услышав это, господин Вуал откинул костлявую голову и расхохотался. Звук получился нестерпимо холодный и жестокий.

И без хохота своего человек этот был достаточно страшен, хохот же сделал его устрашающим уже на иной манер. Ибо веселость в его смехе отсутствовала. То был просто шум, исходивший из дырки на лице и не оставивший в Титусе ни малейших иллюзий относительно присущей Вуалу злобности. Тело Вуала, его конечности, органы, даже голову вряд ли можно было поставить ему в вину, ибо таким уж он уродился, но смех – смех был его собственной выделки.

Кровь бросилась Титусу в лицо, но тут что-то пошевелилось во мраке, и юноша сразу обернулся в ту сторону.

– Кто здесь? – крикнул он, и в этот же миг тощий Вуал сделал к нему еще один паучий шажок.

– Убирайся, щенок!

Угроза, прозвучавшая в этом голосе, была настолько страшной, что Титус отпрыгнул в темноту и тут же ударил ногой во что-то, подавшееся от удара, и в темноте прямо под ним послышался всхлип.

Опустившись на колени, он различил неясные очертания человеческого лица. Глаза были открыты.

– Кто ты? – прошептал Титус. – Что с тобой?

– Нет… нет, – ответил голос.

– Подними голову, – сказал Титус, но, едва он начал приподнимать смутное тело, в плечо ему впилась, точно клещами, рука и в один рывок не просто вздернула Титуса на ноги, но и отшвырнула к стене, где на лицо его упал косой луч бледного, влажного света.

В молодых чертах Титуса читалось нечто далеко не молодое, древнее, как камни его дома. Нечто непреклонное. Выражение учтивости было сорвано с этого лица, как срывают, случается, с голой кости оболочку плоти. Исконная любовь к месту, в котором он появился на свет, пережившая все и лишь разросшаяся любовь к тому, что оставил он дома, что предал, вспыхнула в нем с неистовством, которого и сам он не мог понять. Глядя на человека-паука, юноша знал лишь одно: он, Титус, с каждой секундой стареет. Темное облако обволокло его сердце. Он пребывал не столько в гуще нового приключения, сколько один на один с существом, смердевшим смертью.

Там, где Титус прислонился к стене, по холодному кирпичу стекала вода. Она струилась по голове юноши, заливая брови и скулы, скапливаясь у губ и на подбородке и спадая с них наземь, точно низка мокрых жемчужин.

Сердце его стучало. Колени и руки дрожали, но вот из мрака выступила Черная Роза.

– Нет, нет, нет! Держись темноты, кто бы ты ни был!

Выкрикнув это, она пошатнулась и снова осела на землю, но, с великим усилием приподнявшись на локте, прошептала:

– Убей этого зверя.

Паук поворотил в ее сторону костлявую головку, и в то же мгновение Титус (лишенный оружия, способного сечь или колоть, но также лишившийся и колебаний, ибо он понял, что в следующую секунду ему придется сражаться за свою жизнь), со всей силой, на какую был способен, ударил врага снизу вверх коленом. Паук в этот миг наклонялся вперед, так что вся сила удара пришлась ему прямо в поддых, однако единственным звуком, какой он издал, было шипение, с которым воздух прорвался сквозь его сжатые зубы. То был единственный звук. Вуал не испустил даже стона; лишь стиснул ладони, переплел подобьем решетки пальцы, чтобы защитить ею солнечное сплетение, и согнулся вдвое.

Это мгновение принадлежало Титусу. Он кинулся, споткнувшись, к Черной Розе, поднял ее с земли и побежал, задыхаясь, к пятну света, казалось, висевшему в некотором отдалении в воздухе – на западе, где мокрый пол, стены и потолок заливало нереальное, схожее цветом со слизнем свечение.

На бегу он увидел (хотя едва ли осознал это) семейство, что проходило мимо, но остановилось, сбилось потеснее и уставилось на него; затем появилась еще одна группа людей, затем еще одна, как будто сами стены исторгали их из себя. Люди всех обликов, подходившие со всех сторон. Завидев юношу, шатко бегущего с ношей на руках, они замирали на месте.

Между тем Вуал, почти оправившийся от удара, уже с безжалостной размеренностью устремился за Титусом. Но при всей быстроте его паучьих ног, он запозднился и не увидел, как Титус, встав на колени, уложил Черную Розу на землю, в укрывшую ее от взглядов тень, которую отбрасывала пирамида покрытых плесенью, разлагающихся книг.

И сразу за тем он поднялся, развернулся на каблуках и увидел своего врага. Увидел он и то, какая огромная собралась вокруг толпа. Сигнал тревоги привлек ее сюда. Сигнал, не нуждающийся ни в голосах, ни в словах. Нечто, перелетавшее из одного места в другое, пока сам воздух не наполнился как бы безмолвным звучанием, похожим на вой великана за не пропускающей звуков стеклянной стеной или на вопль безгласой глотки.

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ВОСЬМАЯ

Итак, пока капли сочились со сводчатого потолка этого темного места, в нем образовалась тусклая арена и сошлась толпа зрителей – одни заново наполняли свои лампы, другие держали в руках свечи, третьи факелы, некоторые же притащили с собой зеркала, чтобы те отражали свет, и скоро уже все вокруг поплыло в подобье миазмов.

Если б не боль в плече, за которое сцапал его Вуал, Титус вполне мог бы задуматься, не снится ль ему все это.

Вокруг ярус за ярусом (ибо середина арены находилась заметно ниже ее окаема, отчего это место приобретало сходство с темным цирком) стояли или сидели неудачники земли. Попрошайки, проститутки, шулера, беженцы, побродяжки, моты, бездельники, шалопаи, отщепенцы, отбросы, поэты, подонки, мелкая сошка, никчемники, пустомели, молчуны, дармоеды, простофили, снобы и просто пустые люди, парии, изгнанники, ветошники, мошенники, распутники, падшие ангелы, повесы, нечестивцы, транжиры, банкроты, мечтатели и иная мелкая сволочь.

Никто в этом колоссальном конклаве перемещенных лиц Титуса прежде не видел. И каждый почитал таковое неведение личным и только личным своим недочетом – уж слишком обширно и скученно было местное население.

Что до Вуала, его многие знали в лицо, многие признали эту паучью походку, пулевидную головенку, безгубый рот. В нем чуялось нечто несокрушимое, как будто тело его состояло из вещества, которое не ведает боли.

Он приближался, и тишина, такая же осязаемая, как любой из звуков, пала на арену, уплотнив самый воздух вокруг. Происходящее проняло даже самых пустопорожних и невосприимчивых из собравшихся здесь персон. Ничего не ведая о причинах схватки, они, тем не менее, трепетали, наблюдая, как сокращается расстояние между противниками.

Каким образом новость о предстоящем поединке достигла самых отдаленных окраин и принесла сюда, едва ли не на крыльях возвратного эхо, такое скопище людей, сказать затруднительно. Но к этой минуте в Подречье не было уголка, в котором не знали бы о происходящем.

Голова за головой, выстроившиеся в длинные вереницы, – стесненные, многочисленные и плотные, точно россыпь рыжеватого сахара с физиономией на каждой крупинке, – зрители сидели и стояли не шевелясь.

Отвести взгляд от любого из этих лиц значило потерять его навсегда. То был делирий голов: несчетное их изобилие. Конца ему не предвиделось. И какая же стремительная, изменчивая, бьющая струей изобретательность присутствовала в этом изобилии. Всякое телодвижение тонуло в нем – тонуло, оставляя смутно саднящее чувство насильственной утраты, и обращалось в ничто.

И повсюду – свет ламп, отталкиваемый зеркалами. Неглубокая лужа в центре круга отражала длинные потолочные балки; отражала мокрую крысу, лезшую вверх по скользкой подпорке, отражала проблеск ее зубов и настырную настороженность ужасного хвоста.

Где-то в гуще толпы сидел Швырок. На недолгое время он забыл о жалости, которую питал к себе – столь живое участье пробудило в нем положение юноши.

Сплетя в глубинах карманов руки, он смотрел вниз, на сырую арену. В нескольких футах от него (хоть оба и потеряли друг друга из виду) горбился Шуллер. Не отрывая взгляда от Титуса, он покусывал кулаки и гадал, что сможет сделать безоружный молодой человек.

Футах в тридцати-сорока от Швырка и Шуллера стоял Трезвозник, а на другом, дальнем краю арены держали друг дружку за руки старики – Иона и его «белочка».

Треск-Курант, обыкновенно столь неприятно веселый, сидел, задрав кверху плечи, будто какая-нибудь продрогшая птица. Щеки его обвисли, рот приоткрылся. Он стискивал ладони, и хоть никакого его участия в стычке не предполагалось, ладони были холодны и влажны, и пульс бился неровно.

Рактелка, прикованного к узилищу его книг, притащили на арену прямо в кровати. Кровать, когда ее оторвали от пола, оставила после себя прямоугольник глубокой и пышной пыли.

В тишине раздавался голос реки, приглушенный, едва слышный, и все-таки вездесущий и опасный, как океан. Не столько звук, сколько предостережение вышнего мира.

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ

Остановившись в центре «ринга», Титус повернулся к врагу, к страшному Вуалу. Надежд у юноши было мало, ибо противник, похоже, состоял сплошь из костей и жил, к тому же Титус помнил, как быстро оправился он от удара в живот. Титус не просто боялся его: приближавшийся Вуал наполнял юношу ужасом – эта Тварь с пропорциями пугала, Тварь, казавшаяся гигантской.

Титус словно очутился лицом к лицу с машиной: созданием, лишенным нервной системы, сердца, почек – любых уязвимых органов.

Черная одежда липла к Вуалу, будто намоченная, подчеркивая протяженность его костей. Достойную скорее скелета поясницу стягивал широкий кожаный пояс, медная пряжка которого мерцала в свете ламп.

Вуал приближался, и Титус увидел, что рот его втянут вовнутрь, отчего губы, и без того тонкие, обратились в не более чем бескровную нить. Это в свой черед натянуло кожу над ними, так что скулы Вуала выдались, обретя сходство с небольшими камнями. Глаза поблескивали меж веками, создавая впечатление сгущенной свирепости, достаточное, чтобы убедить любого в безумии Вуала.

На один только миг сгущенность эта разжижилась, на миг, за который глаза Вуала пронеслись по многоярусной толпе: нет, Черной Розы там не было и следа. Он вновь обратил взгляд к Титусу, потом задрал голову и увидел огромные балки, прорезавшие тусклый воздух вверху, увидел высокие подпорки, зеленые, осклизлые от мха, и, когда глаза его скользнули по гниющей колонне вниз, увидел крысу.

Тогда, не упуская из виду Титуса, но краешком глаза следя и за крысой, он начал вдруг смещаться скользящими движениями влево, пока потеющая колонна не оказалась от него на расстоянии вытянутой руки.

Что-то вроде вздоха облегчения вырвалось у толпы. Любой непредвиденный поступок был предпочтительнее неотвратимого сближения двух столь неравных противников.

Но облегчение продлилось недолго, ибо нечто худшее, чем ужас безмолвия, заставило зрителей вскочить на ноги, когда Вуал движением слишком стремительным, чтобы за ним уследить, движением, подобным выхлесту кобрина языка или швырку кальмарова щупальца, выбросил в сторону длинную левую руку и, сдернув с колонны съежившуюся крысу, с хрустом выдавил из нее длинными пальцами жизнь. Послышался вскрик, и вновь наступило молчание, еще более страшное, поскольку Вуал повернулся к Титусу.

– Следующий – ты, – сказал он.

Титус согнулся, извергая блевоту, и Вуал метнул в него задавленного зверька. Тот с глухим стуком упал в нескольких шагах от юноши, и Титус, не сознавая в лихорадке страха и ненависти, что делает, отодрал от своей рубашки кусок ткани, сложил его и, опустившись на колени, накрыл мертвого грызуна.

И еще не поднявшись с колен, увидел призрак движения и с криком отпрыгнул назад, ибо Вуал почти уж достиг его. Мало того, в руке Вуала появился нож.

ГЛАВА ШЕСТИДЕСЯТАЯ

С дальнего края ринга Черная Роза увидела взблеск By а лова ножа. Она-то знала, что нож этот наточен до бритвенной остроты, видела, что Титус безоружен, и потому, собравшись с силами, крикнула:

– Отдайте ему ножи… ваши ножи! Это зверь убьет его.

Людское скопление словно очнулось от кошмарного сна или транса, сотни рук скользнули к сотням поясных ремней, и в следующие десять секунд воздух озарился сверканием стали, и огромное эхо ударов металла о камень прокатилось вокруг. Ножи всех разновидностей, подобно звездам, усыпали землю. Одни упали на сухие ее участки, другие поблескивали в лужах.

Но лишь один – длинный и тонкий, наполовину нож, наполовину шпага, – вырвал Титуса из оцепенения, просвистев мимо его головы и с плеском упав в некотором отдалении от Вуала. Титус метнулся к стилету, выхватил его из мелкой воды и захохотал во все горло: не от радости – от облегчения, оттого, что у него теперь было за что держаться: нечто отточенное, куда более колкое и опасное, чем голые руки.

Обеими руками обхватив рукоять, Титус выставил клинок перед собой, точно горящую головню. Вода доходила ему до лодыжек, в малейших подробностях отражая юношу вниз головой.

Сейчас, когда Вуал был так близок к Титусу, когда их разделяли всего десять футов, можно было бы ожидать, что хоть кто-то из огромной толпы бросится юноше на помощь. Но никто не шевельнул даже пальцем. Бандиты, как и существа самые хилые, вглядывались в эту сцену, охваченные чем-то вроде всеобщего оцепенения. Вглядывались, но не могли сдвинуться с места.

Человек-богомол приблизился еще, и Титус отступил на шаг. Его трясло от страха. С лица Вуала, казалось, спала маска, обнажив нечто гнусное, как нарыв: оно плыло перед глазами юноши, подобное комку серой слизи в канаве. Оно было непристойным. Непристойным не по причине уродства или даже лютости, входившей в самый состав его, но потому, что нескончаемо напоминало о смерти.

В единый миг все это пронзило сознание Титуса. И на миг этот он лишился ненависти. Ничто больше не внушало ему отвращения. Человек рождается с кишечником и костями. И ничего он тут поделать не может. Вот этот родился с черепом такой формы, что одно только зло и могло поселиться в нем.

Однако мысль о том мелькнула и сгинула, поскольку у Титуса не осталось времени ни на что – только на то, чтобы побыть еще немного живым.

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ

Что сквозит в воспаленном мозгу бывалого убийцы? Страх? Нет, страха там не больше, чем уместилось бы в мушином глазу. Раскаяние? Он о таком и не слыхивал. Верность – вот что наполняет его. Верность ребенку, долговязому мальчику с покрытыми коростой ногами, который когда-то давным-давно отрывал воробьям крылья. Верность одиночеству. Верность укоренившемуся в нем злу, ибо одно только зло и помогло ему подняться по загаженным лестницам на верхний этаж ада. Да он и стремился к этому, он никогда не уклонялся от схватки, поскольку уклониться означало бы – отказать Сатане во власти сюзерена над страданием.

Титус поднял стилет над головой, и в тот же миг враг метнул в него свой клинок. Клинок пронесся по воздуху со скоростью камня, пущенного из пращи, и, ударившись о стилет прямо над рукоятью, вырвал его из рук Титуса и отправил в свистящий полет.

Сила удара заставила Титуса рухнуть навзничь, как будто сам он этот удар и получил. Опустевшие руки его дрожали и гудели от сотрясения.

Лежа на земле, он увидел сразу две картины. Первую образовал Вуал, подобравший с влажной земли два ножа и, подняв кулаки с клинками к ушам, направлявшийся к нему, пригнув голову и вытянув шею, точно курица, бегущая к кормушке, и Титус смотрел на него, как завороженный, – на мгновение мерзостный рот Вуала приоткрылся и лиловатый язык метнулся от одного его края к другому. Титус смотрел, вся находчивость, все силы оставили его, и все-таки, лежа вот так, беспомощно распластанным, он успел краешком глаза уловить вверху над собой нечто, на невольную секунду приковавшее его разверстый взгляд к длинной и скользкой балке, казалось, плывшей в полутьме.

То, что увидел Титус, то, что пустило вскачь его сердце, было не самой балкой, но чем-то ползшим по ней: чем-то грузным и совершенно беззвучным, чем-то дюйм за дюймом неотвратимо подвигавшимся вперед. Что это, Титус разобрать не мог. Он мог сказать лишь, что оно массивно, подвижно и живо.

Однако и господин Вуал, губитель жизней, через долю секунды поднял, подобно Титусу, взгляд к теням среди стропил, прервав на миг приближение к распростертому юноше. Увиденное им породило вздох ужаса и в недрах огромной толпы, поскольку на балке выпрямился во весь рост и мгновенно взвился в воздух человек, показавшийся в колеблющемся свете огромным.

Вычислить вес и скорость Мордлюка в мгновение, когда он пригвоздил «Богомола» к скользкой земле, невозможно. Лицо его жертвы было задрано кверху, поэтому первыми посыпались вниз, точно сучья, оторванные ураганом, челюсти, ключицы, лопатки и верхние пять ребер.

И все-таки он, этот дьявол, этот «Богомол», этот господин Вуал, не издал ни стона. Размозженный, он снова поднялся на ноги, и Титус с ужасом увидел, что черты лица его словно поменялись местами.

Видно было также, что и конечности его пострадали. Пытаясь сдвинуться в сторону, он вынужден был волочить сломанную ногу, тащившуюся за ним как нечто, привязанное к бедру, точно сплавная лесина к плоту. Вуал с налипшими на его шею, наподобие жуткого гнезда, остатками лица, только и мог, что попрыгивать в сторону от Мордлюка.

Впрочем, упрыгал он недалеко. Титус, Мордлюк и охваченные ужасом зрители увидели вдруг, что в руках его, кои одни лишь и уцелели, все еще остаются ножи. Они сверкали, зажатые в кулаках.

Но врагов своих Вуал больше видеть не мог. Лицо его было перевернуто. Впрочем, мозг остался неповрежденным.

– Черная Роза! – крикнул в страшном молчании Вуал. – Погляди на меня в последний раз!

Двумя ножами он ударил себя между ребрами в сердце. И оставил торчать, выпустив рукояти.

В наступившем безмолвии послышался страшный смех, и, пока он набирал силу, кровь сильнее хлестала из ран; наконец Вуал с последним содроганием длинных костей пал на вывихнутое, обессмыслившее лицо, дернулся и умер.

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ВТОРАЯ

Титус встал и обернулся к Мордлюку. И по холодности, читавшейся во взгляде друга, мгновенно понял, что к разговорам тот не расположен. Казалось, он уже позабыл о поверженном к его ногам долговязом враге и размышляет о чем-то другом. Когда Черная Роза, сжав ладони, едва волоча ноги, приблизилась к ним, Мордлюк ее даже не заметил. И она повлеклась к Титусу.

Титус отпрянул от нее. Не потому, что Черная Роза внушала ему отвращение – нет, даже теперь, измученная, опустившаяся, она оставалась прекрасной. Однако ныне она способна была пробудить только одно чувство: жалости, и ничего тут исправить было нельзя. Красоты ее следовало остерегаться. Огромные глаза этой женщины, столь часто расширявшиеся от страха, теперь расширяла надежда… и Титус понимал, что должен как-то избавиться от нее. Он мгновенно признал в ней хищницу. Сама она о том не ведала, но именно хищницей и была.

– Она проходит через ад, – пробормотал Титус, – переходит его, и чем он темнее и глубже, тем сильнее мое желание бежать от нее. Горе бывает на редкость скучным.

И сразу же эти слова показались ему тошнотворными. Он ощутил на языке их отвратный вкус.

Титус снова взглянул на Черную Розу и снова внимание его приковала трагедия, зиявшая в ее взгляде. Каждое произнесенное ею теперь слово стало бы лишь подтверждением этой трагедии. Простым повторением, оторочкой реальности, светившийся в ее ярких глазах. Дрожь ее рук, влага на щеках. Эти и иные знаки были уже лишними. Титус сознавал, что из любого посеянного им зернышка доброты неизбежно произрастут те или иные причудливые, изломанные отношения. Даже улыбка и та способна была обрушить лавину.

«Я не могу, не могу, – думал он. – Не могу стать ей опорой. Не могу утешить ее. Не могу полюбить. Ее страдания слишком ясны для меня. Они лишены завесы, романтики, тайны. В них нет ничего, кроме подлинной боли, похожей на боль от ноющего зуба».

И он опять вгляделся в нее, словно ища подтверждения своим мыслям, и тут же стыд охватил его.

Она опустела. Страдание опустошило ее, ничего не оставив. Что может он сделать?

Титус вгляделся в Мордлюка: в том чуялось нечто, сбивавшее юношу с толку. Титус впервые подумал, что друг его также не лишен слабостей, что и у него есть уязвимое место. Кто-то или что-то отыскало оное. И пока Титус вглядывался, пока Черная Роза стояла, не сводя с него глаз, Мордлюк обернулся к огромной толпе.

Он уже услышал, не осознавая того, первый ропот, а теперь увидел и движение, охватившее толпу, которая начала распадаться, крупица за крупицей, сдвигаясь к арене, медленно, как могла бы переползать горка сахарного песка.

И гораздо важнее – все это ни во что не верящее население, похоже, надвигалось на них троих. Пройдет минута и они (Черная Роза, Титус, Мордлюк) попадут, если так и останутся на месте, в несосветимую давку.

Пена людского прибоя неотвратимо надвигалась на них. Прибоя нежелательных, перемещенных лиц: окалина, шлак Подречья. Рактелок барахтался в ней, и кормивший гончих бородатый мужчина; старик с его белочкой; Треск-Курант и Трезвозник.

Времени терять было нельзя.

– Туда, – сказал Мордлюк, и Титус с вцепившейся в его руку Черной Розой поспешили за сухопарым великаном, уходившим в сплошную завесу тьмы. Ни единого фонаря не горело здесь, ни даже свечи. Один только звук шагов и позволял Титусу не отстать от друга.

После часа или более ходьбы они повернули на юг. Похоже, он, безмолвный Мордлюк, обладал кошачьим зрением – сколь ни было в этих местах темно, он не споткнулся ни разу.

И наконец, спустя еще час с лишком, Мордлюк, теперь уже несший Черную Розу на плече, вышел к длинному маршу ступеней. Начав подъем, все трое сразу заметили, что на лестницу непонятно откуда сочится призрачное свечение, а следом, и тоже сразу, увидели в темноте маленький, размером с монету, белый просвет. Когда они, в конце концов, добрались до него, просвет оказался входом, вернее, выходом – для них. Они достигли одного из потаенных проходов в подречный мир, и Титус, выбравшись на вольный воздух, с изумлением обнаружил, что попал в безмолвную лесную чащу.

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ

Пришлось дожидаться темноты, которая позволила бы выступить в путь к дому Юноны. Что еще оставалось им сделать с Черной Розой, как не отвести ее туда? Они ждали, и напряжение становилось почти нестерпимым. Ни один из троих не произнес ни слова. В глазах Мордлюка замешкалась пустота, которой Титус прежде в них почти и не видел.

Камни лежали вокруг, ветви деревьев нависали над ними. В конце концов Титус подошел к Мордлюку, распростершемуся навзничь на огромном сером валуне. Черная Роза проводила его взглядом.

– Я этого больше не вынесу, – сказал Титус, – что за чертовщина? Почему ты так изменился? Из-за?..

– Мальчик, – ответил Мордлюк. – Я скажу тебе, почему. Это заткнет тебе рот.

Он замолчал, надолго.

– Мои звери мертвы.

Под конец последовавшего за этим лесного безмолвия Титус опустился на колени рядом с другом. Ему удалось выдавить только одно:

– Что случилось?

– Одержимые, – ответил Мордлюк, – которых еще называют учеными, преследовали меня. Меня всегда кто-нибудь да преследует. И как обычно, я от них ускользнул. Исчезать я умею, знаю множество способов. Но какой от них теперь прок, приятель? Мои звери мертвы.

– Но…

– Впав в замешательство, поскольку меня они найти не смогли… нет, даже при помощи новейшего их прибора, который величиною не больше иглы и проницает замочную скважину со скоростью света… впав, говорю я, в замешательство, они возвратились с охоты на меня и убили моих зверей.

– Как?

Мордлюк встал на валуне и, подняв руку, вцепился в нависавшую над ним толстую ветку и отломал ее. На нижней челюсти его подрагивала, безостановочно, как часы, мелкая мышца.

– Какими-то их лучами, – сказал он. – Какими-то лучами. Прелестная мысль, и прелестно исполненная.

– И тебе все же хватило духу спасти меня от костлявого, – сказал Титус.

– Правда? – пробормотал Мордлюк. – Мне снился сон. Не думай больше об этом. У меня не осталось выбора – только уйти в Подречье. Ученые подступали со всех сторон. Они охотились на тебя, мальчик; на нас обоих.

– Но ты же вспомнил обо мне, – сказал Титус. – И приполз по стропилам.

– Да неужели? Неплохо! Так это я его раздавил? Я был далеко… Среди моих зверей. Я видел, как они умирают… Катались по земле. Я слышал, как из легких их вырывались последние слабые вздохи. Видел, как мой зверинец превращался в скотобойню. Мои звери! Живые, как пламя. Чувственные и страшные. Они полегли там. Полегли – на веки вечные.

Мордлюк обратил лицо к небу. Отсутствие сменилось чем-то безжалостным и холодным, как лед.