Батюшка Михаил, немолодой сельский священник, отправился ловить рыбу. Река еще после паводка не вошла в свои берега, клева не было, но батюшкой руководило чувство долга, которое, впрочем, руководило им всегда. Однако в последние дни это чувство обострилось сугубо. Приближался праздник Троицы, особо почитаемый в здешних краях, а значит – с обязательными рыбными пирогами, по в деревне, где проживал священник, ни одного рыбака не осталось. А ему никак не хотелось оставить соседей без праздничного пирога. Вот и пришлось – взять удочку и спуститься к реке.

Надо отметить, что дело происходило двадцать второго мая, то есть на Николин день, когда батюшка уже отслужил литургию и вернулся домой. Подойдя к воде, он перво‑наперво осенил себя крестным знамением, а потом обратился к святителю Николаю, архиепископу Мир Ликийских, чудотворцу. Обратился не вслух, а мысленно. Мол, так и так, я, дескать, понимаю, что рыба сейчас не клюет и клевать не может. Но мне до крайности необходимы две рыбешки: для директора школы Петра Александровича и для Евстолии. Только две! Петр Александрович, хоть он в церковь не ходит, мужик неплохой, понимающий – это ведь он разрешил мне преподавать Закон Божий, а районные власти препятствовали, мешали… Опять же, зимой вечерами, бывает, выйдем на улицу, постоим, поговорим, и котишки наши рядом сидят – присутствуют. Мой Барсик с его Мурочкой очень дружен.

Ну вот. А в прошлый сенокос сын Петра Александровича – Александр Петрович – утонул: от жары перегрелся, нырнул в речку – сердце и обмерло. Река‑то у нас все лето холодная. Молодой парень был – тридцать лет, тоже в школе работал, учителем физики. Трое ребятишек осталось.

|

|

Я его под отцовы именины как раз отпевал – под праздник Петра и Павла. Говорят, в прежние времена до Петрова дня не косили, но тогда, может, климат нормальный был? А теперь – не пойми чего. Петр Александрович с детства погодный журнал ведет – полвека уже, и получается, что нынешняя погода никакому пониманию не поддается.

И вот, думаю, сядут они всей семьею за праздничный стол, а рыбного пирога нет. Всегда рыбник был, и вдруг не стало. Петру Александровичу самому теперь не словить: болеет он сильно. В этом году даже к реке не спускался.

Излагая таким образом свой интерес, отец Михаил между тем забросил удочку и всматривался в поплавок. Поплавок не шевелился. Спохватившись, батюшка спешно добавил, что семья у директора школы немаленькая: супруга, дочка с мужем, сноха, трое внуков, – стало быть, и рыбник нужен большой, чтоб всем хватило. И, надеясь на понимание, попросил у святителя Николая помолиться пред Господом за недостойного иеромонаха Михаила.

Тут поплавок резко ушел под воду, батюшка подсек и вытянул на берег щуку: впервые в жизни ему довелось поймать на червяка, да еще и у самого берега, такую большую щуку. Леска не выдержала и оборвалась – хорошо, что рыбина была уже на земле. Он поблагодарил Господа, связал леску и снова забросил удочку. После чего стал рассказывать про соседку Евстолию.

Про то, что она недавно овдовела, что покойный муж ее – дед Сережа – во время войны был подводником. Последнее обстоятельство отец Михаил повторил и даже сделал небольшую паузу, намекая этими знаками, что рассчитывает на особое расположение святителя Николая к морякам. Сообщил, что на службу Евстолия ходит каждый воскресный день и всякий раз приносит березовое полешко для отопления. Такая вот лепта вдовицы. Раньше‑то дед Сережа ставил на реке сеточку, а теперь Евстолия может без пирога остаться. В связи с ее одиночеством и малой комплекцией батюшка и рыбку просил некрупную. Только одну!

|

|

Попалась плотвица граммов до шестисот: из такой выходит сочнейший пирог классического размера.

Еще раз поблагодарив Господа, а затем и святителя Николая за его скорую отзывчивость на молитвы, батюшка смотал удочку и пошел домой.

Все, что происходило до сей минуты, едва ли удивит верующего человека: по молитвам, известно, и не такое случается, – самое интересное началось именно теперь. Отец Михаил вдруг остановился и в полном смятении произнес: «Господи, прости меня, грешного: про Анну Васильевну позабыл!»

Его охватило чувство обжигающего стыда: просил две рыбы, две получил, и после этого начинать молиться еще об одной? Ну конечно же, срам! «Господи, аще можешь, прости!» – повторял он. В стенаниях вернулся к реке, но забрасывать удочку не спешил, посчитав это безумной дерзостью. Сначала следовало объясниться. И опять мысленно: мол, так и так, нужна третья рыба. Анна Васильевна, конечно, превеликая стерва! Тут отец Михаил испуганно обернулся: не слышал ли кто его бранной и осудительной мысли? Но рядом никого не было. Занимательно, что святителя Николая, которому, собственно, и направлялось умственное послание, батюшка при этом нисколечко не забоялся. И затем рассказал, как старуха распускает про него всякие слухи, как не дает пользоваться своим колодцем – ближайшим к дому священника, и потому приходится ходить с ведрами чуть не за тридевять земель. Но это все ерунда, признавал батюшка: слухи и сплетни – для нас вроде наград, путешествия с ведрами – гимнастика. Главное – у Анны Васильевны отец священником был да в лихие годы умучен. Батюшку Михаила смущала будущая встреча с ним. Действительно, встретятся там, а протоиерей Василий и спросит: что ж ты – не мог моей дочери рыбешку для пирога изловить? Так что, продолжал рассуждения отец Михаил, хоть она и пакостница, но рыбешку надо поймать: может, это последний пирог в ее жизни. А что вредная, дескать, – не ее вина: сколько она с малых лет за отца‑священника претерпела! И попросил ну хоть самую малюсенькую рыбешку. Клюнул какой‑то подлещичек – на небольшой пирожок. Отец Михаил сказал: «Все, все, виноват, ухожу», – и без остановки в деревню.

|

|

Весть об успешной рыбалке облетела округу, народ побежал к реке. Ловили день, ловили другой – все впустую. Решили, что священник поймал случайно, по недоразумению, и успокоились.

Освящение

Освящение хоромин – дело в общем нехитрое. Правда, размеры некоторых зданий могут превратить простое занятие в продолжительный подвиг: шестиэтажный магазин со всеми его подсобками, складами, торговыми залами или заводской корпус с цехами, мастерскими и кладовками – увлекают иногда на целый день. Мне ничего столь впечатляющего не перепадало. Разве только автобусный парк…

А вот всякие занимательные обстоятельства сопутствуют этим молебнам довольно часто. И происходит это, вероятнее всего, оттого, что священнику здесь случается входить – даже врезаться – в среду мирскую, в самые разнообразные сферы профессиональной деятельности человека.

Скажем, приглашают как‑то освятить родильное отделение наиглавнейшей больницы. Пометил четыре стены голгофскими крестами, прочитал молитвы, пошел кропить. Идут впереди докторши, открывают передо мною двери палат, кабинетов, а возле операционной в смятении останавливаются:

– Сюда, батюшка, вы, наверное, не пойдете…

– Почему? Операционную обязательно надо освятить!

– Да это вовсе не то, что вы думаете: здесь – не лечат, здесь – убивают… Еще и за деньги… Мы называем эту комнату «золотое дно»…

Смотрю на милых докторш и начинаю осознавать, что каждая из них народу переколошматила больше, чем все наемные убийцы, взятые вместе…

Потом одна из них придет: потеряла сон.

– Как закрою глаза: куски мяса – до самого горизонта…

– Обычное, – скажу, – для вашего промысла дело: только что возвращали сон вашей коллеге, у которой – до самого горизонта пеньки. Свежеспиленные… В истории психиатрии такого рода видения наблюдаются лишь у профессиональных палачей…

Но эта встреча случится еще не скоро. А пока я прошел мимо операционной. В одной из палат роженица попросилась креститься. Принесли огромный таз, окрестил я рабу Божию Светлану, и этим торжественным, светлым событием поход в начальственную больницу завершился.

На другой день попадаю в административное здание. Кроплю коридор, кабинеты. И здесь перед одной дверью – смятение. Что ж, думаю, за напасть! Опять – золотое дно?

– Тут, – говорят, – другая организация.

– Хорошо бы весь этаж освятить.

Позвонили в звоночек, дверь отворяется, и я излагаю строго одетому молодому человеку свои виды на освящение этажа. Он вежливо кивает и просит несколько подождать. Появляется мужчина постарше и приглашает войти. Но лишь меня одного: административные тетеньки остаются в коридоре, дверь – затворяется.

Гляжу: прямо передо мной на особом постаменте – бронзовый бюст «железного рыцаря». Пошел кропить, замечаю, что в каждом кабинете на дверях – мишени для метания стрелочек: детская игра.

– Это что ж, – спрашиваю, – теперь ваше табельное оружие?

– Нет, – объясняют, – это просто так: для общей разминки.

А еще смотрю – в каждом кабинете удочки.

– Нам, – говорят, – по службе положены занятия спортом. Вот мы и занимаемся – рыбной ловлей.

Рассказали, что у них знатный тренер – большой профессионал, что рыбачат они на ближайших городских водоемах и что на днях будут сдавать экзамен по ловле уклейки. Показали конспекты – ну, насчет насадки, прикормки… Показали фотографию: десятка полтора строгих мужчин в штатском, стоят на асфальтированном берегу какого‑то пруда, и все – с удочками в руках.

Приглашали в компанию…

Не сподобился. И рыбачить в городе никак не интересно, да потом: начнут, думаю, на Страшном Суде спрашивать с них за безопасность нашего государства, а они в ответ – про уклейку, и я еще возле этой уклейки окажусь…

А вообще‑то освящение хоромин – дело нехитрое.

Разве мальчик виноват?.

Немолодой московский батюшка в доверительной беседе признался, что до крайности не любит вопрос, которым его время от времени умучивают разные малознакомые люди, – не любит, потому что не понимает: о русском национализме и недобром отношении к иноплеменникам.

– У меня, – говорит, – на приходе кого только нет: все народности бывшей державы, а также эфиоп, финляндец и кореянка… У вас кореянки нет?

– Кореянки нет, зато есть англичанин и новозеландка.

– А новозеландка – какого она рода – племени?

– Кто ж ее знает, – говорю, – новозеландского, наверное…

– Да такая существует ли – специальная новозеландская нация?

– Точно сказать не могу, но – имеют право.

– В общем‑то, да. Однако речь о другом: мы ведь заняты не выяснением национальности, а спасением души, которая по природе своей, как известно, есть христианка… А тут пристают: почему вы к нам плохо относитесь, почему гоните и преследуете…

– Ну, это, наверное, не кореянка.

– Нет, конечно.

– Думаю, что и не эфиоп.

– Разумеется. И вот недавно, когда какой‑то клещ впился в меня со своими антирусскими обвинениями, вспомнилась вдруг одна история из моего детства… Даже не история, собственно, а так – две картиночки. И все словно высветилось – весь этот проклятый вопрос, и видно стало, что он – ложь и на самом‑то деле все не так, все – наоборот! – И батюшка взялся излагать историю – «две картиночки».

Началось с того, что отец будущего священника, офицер‑фронтовик, выиграл по облигации десять тысяч. И купил пианино. Очень уж ему хотелось, чтобы сын стал музыкантом.

Наняли учителя – попался халтурщик: приходя, первым делом спрашивал про деньги, а потом кое‑как натаскивал играть всякие популярные пьески вроде «Полонеза» Огинского и «Танца маленьких лебедей». Учителя сменила учительница – серьезная и обстоятельная, и дело пошло на лад. Наконец был экзамен в музыкальной школе при консерватории: мальчик выдержал его вполне достойно – об этом единодушно говорили все преподаватели. А потом отца пригласили побеседовать «о будущем юного дарования». В подробности этого разговора ребенка не посвящали, однако ночью сквозь сон он слышал, как отец рассказывал матери:

– Всех родственников до седьмого колена перечислил: и своих, и твоих – не годимся…

– Почему? – недоумевала мать.

– Потому что русские! – раздраженно объяснил отец.

– Тише ты, тише, разбудишь…

– Где они были, когда шла война? Пятый Украинский фронт, Ташкентское направление?.. А теперь командуют: русским в музыку ходу нет…

Такой была первая «картиночка».

Затем мальчика приняли в обычную музыкальную школу. Дела его шли столь успешно, что за два года до выпуска преподавательница сказала: «Тебе здесь делать уже нечего». И на ближайшем концерте известной пианистки, с которой школьная преподавательница была в недальнем родстве, случилась вторая «картиночка», мало чем отличающаяся от первой. В антракте отрока привели в консерваторскую артистическую, он что‑то сыграл, и пианистка удивленно промолвила: «Интересный мальчик, оч‑чень интересный». Потом музыкантши остались поговорить, а ученик ждал за дверью.

Концерт известной пианистки они не дослушали: преподавательница, выбежав из артистической, взяла его за руку и потащила по лестнице к выходу

– «Не наш», видите ли, «не наш», – разгневанно повторяла она. – Нельзя же зарывать талант в землю! Разве мальчик виноват, что родился русским?

Батюшка сказал, что поначалу повторял эту строчку, словно стишок: «Разве мальчик виноват, что родился русским?» А потом забыл…

Вскоре после этого разговора у нее возникли сложности на работе, пришлось оставить учеников и перейти в какую‑то подмосковную школу. Музыкальная карьера «оч‑чень интересного мальчика» завершилась.

– Так кто же кого притеснял и зажимал? – простодушно смеялся батюшка. – Кто кому не давал ходу?..

Высоты большой науки

Прихожанин – из ученых людей – однажды заметил, что интенсивная работа полностью поглощает его и ему не с чем идти на исповедь: нет грехов. Поначалу это наблюдение даже обрадовало его, но ненадолго: благочестивец быстро уразумел, что причина такового положения не в чистоте духовной, а в пустоте – он, по его словам, «совсем переставал быть человеком и превращался в биомеханический инструмент». Справедливо признав это обстоятельство тягчайшим грехом, раб Божий восскорбел о своем прошлом и о своих собратьях, остающихся рабами науки. Он говорил, что основная задача науки – обслуживать прогресс, сущность которого оценивал крайне невысоко.

– Ну действительно, – говорил он, – из чего производится все, что нас окружает: бумага, на которой печатаются журналы и книги, стекла, вставленные в окна домов, сами дома, резиновые колеса автомобилей, сами автомобили, а также самолеты, корабли, ядерные бомбы?.. Все это мы берем из Земли.

Как правило, безвозвратно. Земля, конечно, великая кладовая, но не безграничная. И сущность прогресса примитивна – стремление к комфорту за счет богатств, оставленных человечеству: нефти, газа, угля, древесины, металлов…

Дескать, в древности Земля была прекраснейшей из планет, теперь на нее и с самолета смотреть больно, а уж из космоса – совсем страх… Ради этого и труждаются, не жалея бессмертных душ, слепые каторжане науки.

– Как возьмется человек в молодости за какую‑нибудь задачку или тему, так, бывает, и буровит ее всю жизнь не поднимая головы, не умея взглянуть на свою работенку сверху. А уж гордости у нас, гордости! Тот – проник в тайну атомного ядра, тот – открыл доселе неизвестную звездочку, тот – увеличил мощность электровоза… И тут уж не до Бога, не до Церкви: это мы – творцы и хозяева мира!.. Между тем новейшими исследованиями тех же ученых установлено, что ближе всего к идеалу человеческого существования находятся племена, живущие по доисторическому укладу: трудятся по четыре часа в сутки, спят – по десять, едят экологически чистые продукты, в семьях мир и порядок… Изумительные выводы! Ну и куда мы волокли человечество? Слепые вожди слепых…

Так вещал прихожанин. Не берусь судить, насколько точен был он, – я далек от его поприща, однако и в моей памяти нашлось несколько малых историй, восходящих к высотам научной материи.

Дело в том, что и сам я от юности был увлечен науками, и увлечение это привело меня в сибирскую физико‑математическую школу. До начала занятий оставалось немного времени, и я устроился в экспедицию, исследовавшую распространение звуковой волны под водой.

Поселили меня вместе с еще одним «увлеченцем» в палатке на берегу водохранилища и ничего особенного от нас не требовали – так, притащить хворосту, развести костер, вскипятить чайник; а потом мы стали ловить рыбу, и это устроило всех: нам – развлечение, обществу – провиант. Иногда, впрочем, ездили в академгородок: какую‑то аппаратуру увозили, какую‑то привозили. Однажды в институтском дворе нам показали «легендарную» гидропушку, которая вовсе не была похожа на артиллерийское орудие: баллон с водой, облепленный баллонами со сжатым воздухом. Громоздкое сооружение передвигалось по специально уложенным рельсам, стреляло литром воды и разбивало камни. Зрелище было впечатляющее, и ученые возмущались, что изобретение это никто не хочет оценить по достоинству. Предлагали шахтерам, а те отказываются: дескать, и тяжела пушка, и неповоротлива, несподручно накачивать ее до ста атмосфер, да и от ударов таких могут произойти губительные сотрясения. И все дивились шахтерскому невежеству. Тут доктора с кандидатами куда‑то ушли, мы заскучали, нашли кувалду и от нечего делать попробовали сокрушить камень – их много валялось по двору. Атлетами мы не были, но под кувалдой камень разлетелся легко. А потом – другой, третий… Возвратились доктора с кандидатами и обвинили нас в «преступлении против науки», поскольку булыжники были приготовлены для гидропушки! Грозились выслать в двадцать четыре часа, но мы искренне повинились, и начальство смилостивилось.

Когда вместе с новыми осциллографами ехали в кузове грузовика, приятель сказал:

– Что без разрешения побили нужные камни – нехорошо, это я понимаю. Не понимаю только, на кой нужна эта пушка?

Мне тоже вдруг показалось, что шахтеры правы.

На другой день к нам приплыла железнодорожная шпала. Вытащили ее, чтобы приспособить вместо скамейки, но почему‑то нашли иное, неожиданное применение.

Берег, на котором располагалась экспедиция, был высок – метров десять‑двенадцать, и поверху вдоль обрыва тянулись глубокие трещины. Вот мы и приспособились вставлять в них шпалу, раскачивать ее и обрушивать в воду высоченные стены грунта: грохот, словно от взрыва, брызги – к нашим ногам! День выдался дождливый, эксперименты не проводились, и мы могли бродить со своей шпалой сколько хватило сил. А вскорости нас посетила целая делегация: незнакомые дядьки ходили туда – сюда вдоль обрыва, что‑то высматривали, обсуждали. Наш начальник объяснил:

– Гидрологи. Говорят, в последние дни произошли аномальные обрушения…

– Может, сознаемся? – предложил я приятелю.

– Надо бы, конечно, да ведь опять погонят в двадцать четыре часа… Думаешь, из‑за нашей деятельности может пострадать научная истина?..

Сошлись на том, что истина, если и пострадает, то не намного – всего лишь на двести метров береговой черты.

– Если бы шпала была полегче, – вздохнул приятель, – мы бы, наверное, совершили в этой отрасли знаний переворот.

Однако свои «двадцать четыре часа» мы от гидрологов все‑таки получили. Правда, не за вмешательство в природный процесс, а за жестокое обращение с животным.

База гидрологов находилась неподалеку, мы подружились со сторожем и ходили слушать всякие фронтовые истории, которые тот любил рассказывать. Сторож вел все хозяйство базы: таскал воду, колол дрова, готовил обед, стирал, подметал, кормил кур, кроликов. Работал он одной левой – правая рука осталась на заграничном поле сражения. Работал споро, ловко – можно было залюбоваться. Но более всего нас потрясало, что он ездил на мотоцикле. Даже не ездил – гонял. Этот мотоцикл и довез нас прямиком до следующей печали.

Приходим как‑то в гости, а никого нет – все куда‑то подевались, и сторож тоже. Ждали мы, ждали, сидели на крылечке – не идет никто. Пошли бродить вокруг дома. Глядим – у сарая мотоцикл стоит… Дальше все как‑то само собой получилось: покрутили рукоятки, посидели в седле, попытались завести – не заводится. А давай, думаем, под уклон разгонимся, он заведется, мы немножко прокатимся, вернемся назад и поставим его на место. Напарник мой сел за руль, я – толкал, а когда разогнались, запрыгнул на заднее сиденье. И вот летим мы под гору по тропинке: через двор – не заводится, через лес – не заводится, прыгает по колдобинам так, что мы еле удерживаемся. Вылетаем на поляну – козел. Привязан к колышку, жует траву, разглядывает нас. Кричу:

– Тормози!

Не тормозится… И не заводится, и не тормозится: летит прямиком на козла – тот перестал жевать, наклонил голову, но – ни с места. Водитель кричит:

– Прыгай!

Словно летчики в падающем самолете – я не могу его бросить:

– Сам прыгай!

Не успели: столкнулись с козлом. Открываю глаза: стоит он надо мной и опять жует. Ну, думаю, хорошо, что хоть зверя не погубили.

Зверя‑то не погубили, но крыло у мотоцикла помялось. В общем, опять нас стали бранить – не сторож, конечно, а его начальство: козел тоже оказался гидрологическим, у них стадо козочек было – для молока, и козел. Он пасся отдельно. Опять «двадцать четыре часа», и, в сущности, все за то же – без спроса и от нечего делать…

На другой день пошли вымаливать прощение у гидрологов, а им – не до нас: получили права на вождение большого баркаса и вместе с речной инспекцией отмечали это событие. На дворе был сооружен длиннющий – метров до двадцати – стол, за которым сидело множество народу. Мы – с одного конца: нет нам ответа, с другого – то же самое. Даже сторож был в такой степени отрешенности, что ничего не понимал. А потом и вовсе сполз со скамейки и уснул на траве. Тут какой‑то защитник живой природы и, возможно, будущий диссидент пооткрывал клетки:

– Свобода превыше всего!

Кролики выбежали во двор.

– Зайцы! Зайцы! – заорали сразу несколько человек, и началась пальба из ракетниц.

Зверям и на сей раз повезло, а вот дом загорелся, и вдвоем с приятелем мы гасили начинавшийся пожар: остальной народ помочь нам не мог.

Вернулись грустными: двадцать четыре часа истекли, а прощения попросить так и не получилось. Но миновали и следующие сутки, и еще одни… Наконец приезжают из академгородка начальники, шепчутся с нашими докторами и кандидатами и подзывают нас. Вот, думаем, и кончилось вхождение в большую науку. Но нет:

– Вы, – говорят, – на рыбалку ездите и все здешние заливчики знаете.

Мы совсем растерялись, потому что наша рыбалка с гидрологическим козлом никак воедино не связывалась. Выяснилось, однако, что до нас опять никому дела нет, а вот гидрологи с речниками пропали: уплыли на своем баркасе и всё…

Нашли мы эту пропавшую экспедицию: солярка у них закончилась, но запас напитков и продовольствия был еще столь велик, что о возвращении не могло быть и речи. Они пели всякие моряцкие песни, а защитник живой природы и, возможно, будущий диссидент утверждал, что готов стать летучим голландцем.

С той поры нам уже высылкой не грозили, да и мы, надо признать, стали чаще спрашивать благословения и старались от нечего делать не делать уже ничего – это действительно значительная наука. Между тем приближалось событие, о котором доктора с кандидатами говорили как о самом важном во всей нашей жизни: нам предстояло работать с группой «легендарных» ученых.

Эксперимент готовился грандиозный, стягивались главные силы: мы с приятелем, однорукий сторож с гидрологическим кандидатом – у кандидата были судоводительские права, но почему‑то управлял баркасом бесправный сторож. Прибыли на небольшой островок, торчащий посреди водохранилища, вырыли две ямы нужной ширины и глубины, одну траншею, установили палатки, разожгли костер и сели ужинать.

Кандидат рассказал о своем новом изобретении:

– Берем надувной матрац, крепим бамбуковое удилище вместо мачты, из наволочки делаем парус… Я все промерил, все просчитал, и чертежи готовы уже: самая дешевая яхта в мире!

– А рулить как? – поинтересовался сторож.

– Руками! Ты ведь на ней лежишь – опускай руки в воду и притормаживай. Если длинный – можно и ногами рулить…

– А грузоподъемность?

– До тридцати килограммов.

– Так это ж… детский вес…

– Вот именно! Все лучшее – детям: каждому ребенку по яхте!

– У тебя самого дети есть?

– Пока нет, а что?

– А то, что ни один нормальный родитель не отправит своего детеныша на такой клизме в открытое море.

– Ты ничего не понимаешь в науке.

– Ничего, – легко согласился сторож, – а потому давайте‑ка спать.

Наутро к острову подошел «легендарный» катер с огромным количеством артиллерийского пороха и группой «легендарных» ученых, и развернулась подготовка эксперимента: надо было погасить пламя, прижимая его к земле облаком пыли. Сначала таскали ящики с порохом, похожим на макароны. Завалили им небольшую полянку, с наветренной стороны уложили в яму пару мешков цемента, к мешкам – тротил, детонатор… Спрятались в траншею, подожгли бикфордов шнур, швырнули горящий факел – порох полыхнул, пламя взметнулось к небу и – улетучилось… Раздался взрыв: цементная пыль легла на догорающие «макароны»…

Подготовили вторую поляну: этот порох был похож на пучки сине‑зеленой лески и звался «волосяным». Подожгли, взорвали… То ли ветер переменился, то ли еще чего не сошлось, однако весь цемент высыпало на наши головы. Запыленные корифеи обсуждали причины столь убедительных неудач, а мы с приятелем полезли купаться: свершившееся событие определенно не могло претендовать на роль самого главного в нашей жизни.

На обратном пути решили заглянуть к нам в гости. «Легендарный» катер шел впереди.

– Не люблю ходить сзади, – ворчал сторож. – На машине, бывало, когда идешь в колонне последним, всегда кажется, что быстрее всех ехать приходится.

Один из кандидатов, стоявших рядом, сощурился, наморщил лоб и сказал:

– Вообще‑то правильно: последний едет быстрее…

– Это ощущение такое, – уточнил сторож.

– Нет, последний действительно едет быстрее, потому что ему приходится совершать ускорения, зависящие от…

Тут не выдержал мой напарник:

– Если из пункта А один за другим вышли два автомобиля и в том же порядке прибыли в пункт Б, то скорость второго автомобиля была выше?

– Разумеется! – заявил кандидат, удивляясь нашему непониманию.

Мне стало ясно, что таких высот я никогда не достигну, и впредь все множество точных наук обходилось без моего содействия.

Судьба напарника мне неизвестна. Экспедиция, в которой мы по искренней доброте наших начальников ни шатко ни валко трудились, была отмечена наивысшей державной премией, с чем и поздравил меня по телефону один из докторов, ставший лауреатом. И вообще, чего там говорить: прекрасное было время и люди славные…

Касательно же рассуждений моего прихожанина: да, правда, ученые неохотно, тяжело идут к вере. Но ведь приходят!..

Тоскующие по небесам

Освящал самолет. Небольшой, частный, принадлежащий богатому человеку. Самого предпринимателя не было, меня сопровождали его помощники. И вот, когда все закончил и спустился на бетон, проходивший мимо дядька сказал:

– Ничего себе!

Остановился, осмотрел меня с головы до ног:

– Священник на нашем аэродроме впервые. Полетать не желаете?

– Вообще‑то, – говорю, – я часто летаю.

– Так то пассажиром, а я приглашаю за штурвал…

– Вы серьезно?

– А чего там? Во‑он стоит, – он указал на маленький самолетик, – мне его с полчаса погонять надо, вдвоем веселее.

Я спросил своих провожатых – их такая отсрочка даже обрадовала: они хотели провести уборку салона. Правда, взволновались:

– А не опасно?

– Уж слишком, – говорю, – красивая смерть: наверное, не заработал.

Сели в кресла, самолетик затарахтел и поехал. Инструктаж оказался непродолжительным: «Вот так – вверх, а вот так – вниз». Взлетели, дядька кричит: «Бери штурвал!» Сжал я рукоятку, а он снова кричит: «Да не напрягай руку, держи свободно!» После чего откинулся в уголок и что‑то поет. Иногда показывает рукой: выше, ниже, я выполняю.

Под нами переполненная автодорога, кварталы жилых домов, высоковольтка. Поворачиваю налево. Надо круче, инструктор дожимает рычаг. Теперь внизу коттеджный поселок: кирпичные дома с башенками. Следующий поворот: брошенные свинарники, зарастающее кустарником поле, потом лес, в глубине которого усадьба с зеленой крышей – вероятно, дача вельможи. Еще раз налево, и вижу наш аэродром, некогда военный, а теперь коммерческий, снова шоссейка, дома… Летаем и летаем по квадрату. Я уже пригляделся к тому, что под нами, смотрю вдаль: видна Москва, хотя мутновато, в дымке.

– Ты по времени сколько еще сможешь летать? – спрашивает инструктор.

– Пока не кончится горючее, – отвечаю. Пусть, думаю, провожатые не дождутся меня и уедут, только бы летать и летать.

Он согласно кивает, коротко машет рукой, словно отмахиваясь от всего земного, и опять заваливается в угол кабины. Потом вдруг командует:

– Давай на аэродром: диспетчер передал, что сто пятьдесят четвертый садиться будет.

Жаль, конечно, но приходится освобождать зону большому самолету. Нахожу взлетно‑посадочную полосу.

– Выравнивай, выравнивай, держи курс.

– Можно сажать? – спрашиваю в шутку, а сам думаю: скажет «сажать» – надо будет как‑то выполнять приказание.

– Ишь разбаловался! – и перехватывает рукоятку.

Садимся, заруливаем на свое место, тишина.

– Ты с какого года? – спрашивает инструктор.

Я отвечаю.

– Салага. Я на полтора года старше. Служил на Дальнем Востоке, потом вышел в запас, вернулся домой и теперь катаю и обучаю всех желающих… А ты когда впервые самолет увидал?

– Да был совсем маленьким: жили на Хорошевском шоссе, у Центрального аэродрома, самолеты прямо над головой взлетали, садились…

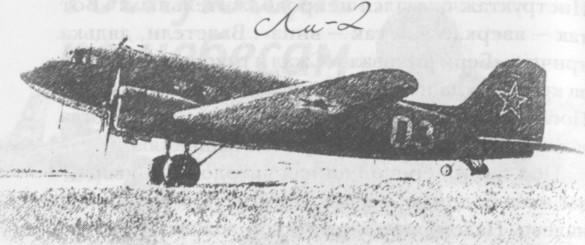

– Слушай, и я там же!

Оказалось, что мы были почти соседями, однако и дома наши, и школы находились по разные стороны Хорошевки. Он рассказал еще, что через дырку в заборе лазал на Центральный аэродром, чтобы из ящиков, в которые выбрасывали отработавшие свой срок детали, добывать «штуки» – тумблера, маленькие подшипники. Я тоже ходил за «штуками», но не через дырку в заборе, а под шлагбаумом на проходной: отец моего одноклассника был летчиком, и они жили в бараке неподалеку от самолетной стоянки. Я говорил часовому: «К майору Матвееву», – и меня всегда пропускали. Тогда на Ли‑2 американское оборудование заменяли отечественным и выбрасывалось много всякого хлама. Было мне в ту пору семь лет.

– А ты про дыру‑то не знал, что ли?

– Не знал.

– Через нее солдаты в самоволку ходили… Ну, тебе, конечно, зачем, если друг прямо на аэродроме жил. Счастливый…

– Это тебе повезло – взлетел, а я, видишь, на земле остался.

– Не скажи: твое дело тоже в небеса направленное, тоска по небу, может, с тех Ли‑2 и началась. Слушай, а давай я тебя обучу летать: получишь лицензию, насчет здоровья не беспокойся – медсправку сделаем…

– Хорошо бы, конечно, только добираться до вас – замаешься, полдня потерять надо.

Подъехала машина с провожатыми. Я поблагодарил своего соседа.

Расстались мы как старые друзья.

Бизон и Фуфунчик

Отец Гавриил совсем стар. Добираться до храма ему тяжело, но он всегда приезжает заранее, минут за сорок. Потом появляется пономарь, следом – диакон, молодые священники и наконец, перед самым началом службы, – настоятель. Отперев дверь, отец Гавриил обходит иконы и перед каждой молится о своих чадах: о недужных, скорбящих, неудобоучащихся, непраздных, пребывающих во вражде… Просит и для себя: кончину безболезненную, непостыдную, мирную. Говорит: «Господи, дай помереть здоровеньким!» Он пока еще может служить и потому считает себя вполне «здоровеньким», при том что хворей у него – не счесть и лекарства приходится есть горстями. Но эта просьба не главная – главная в алтаре. Зайдя в алтарь, отец Гавриил медленно и неуклюже – ноги болят – совершает земные поклоны, с молитвой «Господи, прости и помилуй» прикладывается к престолу и начинает зажигать лампадки. Исполнив обязанности пономарские, приступает к диаконским: расставляет на жертвеннике сосуды, находит нужное евангельское чтение, после чего усаживается в уголок и дремлет. Минут пять или десять, пока никого нет. В алтаре тихо, теплятся огоньки разноцветных лампадок, и для старого батюшки это теперь самые счастливые мгновения. Блаженство. «Так бы и помереть», – мечтает отец Гавриил.

Сегодня воскресный день. Пономарь прибегает пораньше, и начинается колготня: надо разжечь кадило, открыть вино, принести просфоры, посмотреть апостольское чтение и прокимен. Он еще почти отрок – только‑только школу окончил, но дело знает хорошо – в алтаре с пятилетнего возраста.

– А что, батюшка, – говорит пономарь, – голова после вчерашнего концерта у вас не болела?

– Ужас, – отвечает отец Гавриил, вспомнив, как из‑за рок‑концерта, устроенного на Красной площади, вчера во время всенощного бдения дребезжали окна.

– Просто – новая культура, – снисходительно объясняет пономарь. – Вам, к примеру, нравится консерватория, а современной молодежи – рок.

– Так‑то оно так, только в консерватории после концертов ни шприцы, ни окурки на полу не валяются, да и нужду под себя там никто не справляет. Мне утром встретились соседи из Василия Блаженного – тащили от храма два мешка мусора.

– К ним на территорию во время концертов вроде не пускают.

– Что с того? Поклонники «новой культуры» могут и через ограду перебросить.

Приходит диакон, несет со свечного ящика записки:

– Ну, такого я еще не видал: «О здравии администрации президента» и «О упокоении новопреставленных Фуфунчика и Бизона». Зашел, говорят, прилично одетый человек, написал эти записки, а на ящике заупокойную не принимают – требуют святые имена. А он свое: «Бизон и Фуфунчик – святее быть не может. Правильные, мол, пацаны, но позавчера их застрелили». Отвалил денег и уехал на машине с мигалкой. Похоже, рядом работает – сосед.

Кто‑то хочет переговорить с батюшкой. Отец Гавриил выходит: пожилой мужчина просит поменять крестных родителей своего сына.

– Это невозможно, – отвечает отец Гавриил, – а в чем, собственно, дело?

– Колян – крестный отец – завязал, а Надежда – мать крестная – совсем спилась: рюмку хлопнет и под стол валится, так что пить с ними невозможно. Лучше уж Валерку и Катерину.

Батюшка какое‑то время втолковывает горемыке насчет восприемников, но тут появляются молодые священники, настоятель, и отец Гавриил возвращается в алтарь: приходит время Божественной литургии.

Ручеек

В ранней молодости отец Тимофей работал печатником: центральные газеты печатал. И вот как‑то появляется под потолком ротационного цеха растяжка: «Увеличим производство на три процента». В честь очередной годовщины социалистической революции. Тимофей спрашивает начальника цеха, как мы можем увеличить производство на три процента, если тираж изданий строго ограничен и всякий перерасход бумаги приводит к взысканиям и денежным вычетам. Начальник цеха махнул рукой: мол, отстань.

Через неделю добавляется новый призыв: «Увеличим на четыре процента» по поводу съезда не то партии, не то профсоюзов. Тимофей снова спрашивает, а ему снова: отстань.

Однако третье воззвание, появившееся в связи с юбилеем союза молодежи, привело молодого человека в полное недоумение: добавилось еще три процента, и выходило, что в сумме надо было перевыполнить план аж на десятину. Он растерялся: куда выбрасывать тонны лишних газет?