Ночью выпал снег, и автоматчики, садившиеся в кабину пилотов, сказали:

– Специально к вашему приезду: теперь сверху не то что человека – любой след видно, хоть заячий. Пороша…

Потом, в вертолете уже, худощавый полковник, стараясь перекричать вой турбин, втолковывал мне, что до сих пор все откладывал крещение, ждал, когда «созреет и осознает», а тут понял, что надо срочно, надо немедленно…

Ну, немедленно не получалось: мы – толпа военных и штатских – стояли в брюхе транспортного Ми‑6, хватаясь друг за дружку на виражах.

Проплывали под нами предгорья с оставленными позициями: на каждой возвышенности – пулеметное гнездо, ходы сообщения. Потом появились батареи врытых в землю пушек и самоходных установок, наконец полковник, указывая вниз, прокричал:

– Урус‑Мартан!

Сели на окраине, возле старого сада. Несколько человек вышли здесь, и вертолет отправился дальше.

– Жена мне сколько раз говорила: «Крестись! Крестись!» – продолжал полковник. – У нас и церковь‑то рядом с домом. А я все как‑то… «Ты, – говорит, – к примеру, Родине присягу принес? Народ тебя одевает, кормит, а ты выполняешь свой воинский долг перед ним. Крещение, – говорит, – присяга на верность Богу, и с этого момента ты уже не просто воин, а воин Христов…»

– Мудрая у вас жена.

– Да так‑то она – самая обыкновенная, но касательно веры – откуда что и берется.

Нам было по пути, однако он торопился и убежал вперед. Я шел вдоль сада, забитого бронетехникой, вдруг меня окликнули:

– Отец, ты как здесь оказался?

Солнце поднялось над горами, светило прямо в глаза и не позволяло разглядеть лица воинов, сидевших высоко на броне.

– Оказия была, – говорю, – вот и оказался.

|

|

Прикрыл ладонью глаза и перешел в сторонку, чтобы увидеть их: один – лет тридцати пяти, другой – мальчишка.

– Отец, – сказал старший, – у тебя минутка есть?.. Я что хотел сказать: здесь быстро все понимаешь. – Он расстегнул ворот и показал крест, висевший рядом с жетоном.

Молодой следом за ним проделал то же самое.

– И еще, отец, – добавил старший, достав из внутреннего кармана сложенный вчетверо тетрадный листок. – Вот мой бронежилет.

Развернул: «Живый в помощи Вышняго…» – девяностый псалом, именуемый в народе «Живыми помочами». Я дал каждому по молитвослову, маленькому, в твердом переплете.

– То что надо, – сказал старший. – И в карман влезает, и не помнется. А у нас и подарить тебе нечего.

– У меня есть. – Младший тоже слазал во внутренний карман и протянул мне нарукавную нашивку воздушно‑десантных войск.

– Для дембеля берег, – уважительно произнес старший, – хотел домой как положено, при всем параде явиться… Ну, ты уж напиши там на память батюшке…

И пока тот корябал что‑то шариковой ручкой по нашивке, тихо объяснил:

– Я‑то механик – водитель, контрактник, а он – пулеметчик, срочник… Сберечь бы мне его да мамке вернуть.

На память мне написали: «ОРБ» – Отдельный разведывательный батальон – и номер…

Потом в шатровой палатке я крестил троих солдат, полковника, у которого была мудрая жена, и другого полковника, про жену которого, да и про самого, я ничего не ведал. Тут на нашем участке началась работа: ударили пушки, реактивные установки… Вертолеты то и дело садились неподалеку от палаток и, пополнив боезапас, вновь отправлялись бомбить и обстреливать.

|

|

А когда мы пошли вокруг купели – таза, приставленного к буржуйке, наступила вдруг тишина: «Елицы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся, аллилуиа», – петь легко‑легко… «Вот, – думаю, – чудеса: пушки, и те замолкли»… Крупнокалиберный пулемет, правда, отстукал несколько очередей, но это для того, наверное, чтобы из‑за чудесного молчания артиллерии мне не впасть в прелесть – иначе говоря, в духовный самообман.

Влетает капитан с автоматом:

– Долго вас ждать‑то?

Похоже, ему нужны были крестившиеся воины.

– Мы сходим за них, – сказал один из крестных – тоже солдат.

Капитан только теперь, кажется, начал понимать происходящее:

– Не надо, оставайтесь, – и вышел.

Он дождался нас возле палатки, сказал: «Теперь у меня – все крещеные», построил бойцов, и они ушли в сторону гор.

Опускались сумерки – пора было возвращаться.

Дорогой меня нагнал бронетранспортер, остановился:

– Батюшка, у вас нет крестика? – на броне сидел веселый парнишка.

– А что ты так смеешься‑то?

– Да раненого сдавали… Крови много потерял, температура – на нуле. Доктор спрашивает: «Что у тебя?» А тот: «Лоб потрогаю, – говорит, – вроде покойник, пульс пощупаю – вроде живой, ничего не понимаю». Как уж мы носилки не выронили…

– А раненый‑то жив?

– Куда он денется?.. Во!.. «Корова» летит – Ми‑6, значит. Вам на него?

Я кивнул и передал ему пакетик с освященными крестиками:

– Дашь ребятам, кому понадобится…

– Вот за это спасибо преогромнейшее, но вы поспешайте, а то они ночью летать не любят… Как вообще впечатление‑то?

|

|

– Да у меня, – говорю, – с детства и на всю жизнь одно впечатление: несокрушимая и легендарная…

– Да‑а, – задумчиво протянул весельчак, – победить нас, пожалуй, нельзя… А вот предать можно…

Вертолет летел без света в салоне, без бортовых огней, слившись с темнотой ночи.

Равелин

Дом этот сохранился. И доныне пассажиры дальних поездов, непрестанно снующих в обе стороны, могут через окошки вагонов наблюдать диковинное сооружение, напоминающее собою мощный дот, которому дерзкий зодчий постарался придать черты классического европейского коттеджа.

Перед домом – а фасадом своим он обращен к железной дороге – один ряд тополей, ровесников дома, давно переросших его двухэтажную высоту. И более ничего рядом нет: ни строений, ни столбов с электричеством. Посему внимательный наблюдатель не может не удивиться и не задуматься: какая жизнь возможна в этом фортификационном сооружении, когда расположено оно в таком нежилом и даже пустынном месте?.. Прав будет внимательный наблюдатель: нет здесь никакой жизни.

Но она была. Было электричество, был колодец, баня, сарай, была дорога, переезд, шлагбаум, будка стрелочника, стрелка, ветка на торфоразработки, еще стрелка и тупичок… А в самом доме частенько собирались битые жизнью веселые люди, называвшие дом равелином. И был у равелина хозяин: военлёт Ермаков, вдосталь налетавшийся над германской землей и после войны вознамерившийся построить дом наподобие немецких, но покрепче. Без проекта, так, по одному лишь творческому произволению, но этого оказалось достаточно.

Военлёт Ермаков, прозывавшийся для краткости Ермаком (при этом имя его за ненадобностью забылось), всегда был притягателен для меня. Вероятно, потому, что в жизни его воплотилось нечто, чего бы и мне хотелось, да вот не сподобился. Жизнь эта разделялась в моем восприятии надвое: самолеты и охоту. Была, впрочем, еще одна часть, может, даже эпоха, длившаяся всего три дня, однако она существует особняком, потому что в ней – запредельное чудо. Что же до архитектурных изысканий героического военлёта, то они, при всей их несомненной художнической дерзости, на самостоятельную часть претендовать не могут, хотя и отражают некоторые черты этой оригинальной личности.

В кругах авиаторов Ермаков был человеком довольно известным. Некоторые военные историки как раз с его именем связывают случай, раскрывший неожиданные возможности штурмовика Ил‑2. А дело было так. Возвращаясь с задания, новехонькие, только что поступившие на вооружение штурмовики попали под обстрел. Один из них получил значительные повреждения, отстал от своих и еле‑еле тянул над лесной дорогой к линии фронта. Впереди показалась колонна пехоты противника, направлявшаяся на передовую. Боезапас был израсходован, и пилот, снизившись до двух с половиною метров, так и прошел над колонной… Когда он вернулся, обнаружилось, что в полк прибыла группа конструкторов, желавших узнать, как показывает себя новый самолет в боевых условиях. Они уже расспросили других пилотов, вернувшихся раньше, и теперь набросились на изрешеченную машину, которую уже и не чаяли дождаться.

С пробоинами им все было понятно, но непонятно было, почему фюзеляж заляпан какими‑то ошметками и отчего лопасти винта оказались наполовину обгрызенными. Летчик был вынужден доложить всю правду и, надо полагать, ожидал наказания, потому что обычно за правду бывает от начальства неуклонное наказание, но против ожидания и вопреки всякому смыслу на сей раз наказания не случилось: и генералы, и дядечки в черных штатских пальто молчали, и неведомо было, какие технологические соображения свершались в их конструкторских головах. Потом один спросил:

– И как же машина вела себя при этаких параметрах?

– Как утюг, – понуро отвечал летчик. И, похоже, в его ответе содержалась некая научная точность, потому что лица и генералов, и штатских вмиг просветлели.

– Да это еще что! – летчик воспрянул духом. – Мы тут, когда праздновали день рождения нашего комэска… – он собирался рассказать нечто еще более впечатляющее, но командир полка судорожно перевел разговор на другую тему.

Теперь, конечно, достоверно не установишь, Ермаков ли воевал таким образом или не Ермаков. А может, и Ермаков, и кто‑то другой, и третий… Но воевал он много и довоевался до Золотой Звезды.

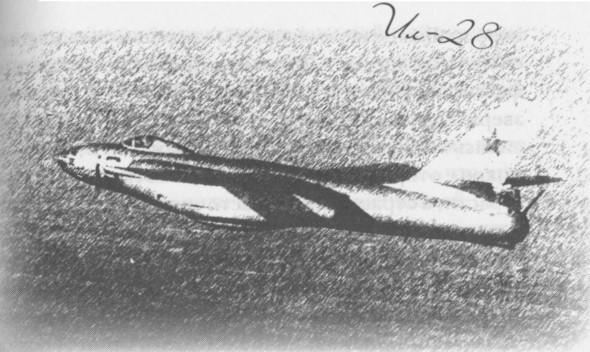

После войны он освоил другой редкостно замечательный самолет – Ил‑28, на котором возросло множество военных и гражданских летчиков. Самолет был послушен и прост в управлении, как трактор, однако судьба его оказалась печальной: все машины были изведены во время разоружения, затеянного Никитой Хрущевым – первым в череде безблагодатных правителей, не умевших вместить в себя ни географию России, ни ее историю. Ермаков служил летчиком‑инструктором, пока не исчезли «двадцать восьмые», потом вышел в отставку и впредь уже занимался только охотой.

Собственно, в основном для охоты и строился равелин. Дело в том, что торфяные карьеры, выработанные в тех местах, со временем наполнились водой, обросли кустарником и превратились в замечательнейшие охотничьи угодья. Писатель Пришвин, знавший, как известно, в охоте толк, наведывался в те края и, по слухам, не раз останавливался в равелине. Надо сказать, что настоящими охотниками в тогдашние времена почитали лишь избранных, то есть тех, для кого охота – неодолимая страсть вроде любовной, а может, и посильнее, словом, – пуще неволи. Были еще «мясники», гонявшиеся за мясом, обычно за лосем, и, наконец, промысловики, профессионально занимавшиеся добыванием пушного зверя. Если к «пушнякам» настоящие охотники относились хоть и без восторга, но с уважением, то «мясников» откровенно презирали: охота – праздник страсти, а страсть всегда расточительна… Какие уж тут могут быть поиски выгоды? И «мясник» ни при какой погоде не мог попасть в компанию к любителям вальдшнепиной тяги или, скажем, к гончатникам. То есть путь в приличное общество был ему навсегда заказан. Ермаков, понятное дело, принадлежал к числу охотников настоящих, потому‑то и построил свой равелин в этом месте: утиная охота – дело азартное, только успевай мазать да перезаряжать. Общество ему составляли самые разные люди, но главных приятелей было двое: друг детства, ставший известным писателем, и дальний родственник, вышедший в большие железнодорожные начальники. Без этого родственника, кстати, равелин бы и не построился – поди‑ка завези в этакую глушь цемент, кирпичи, доски… А ему все это было легко – он и на охоту ездил в отдельном вагоне: в Москве вагон подцепляли к скорому поезду, на ближайшей к равелину станции отцепляли, и далее паровозик‑кукушка доставлял вагон в тупичок.

Построив равелин, Ермаков стал пропадать в нем сначала неделями, а потом, по мере ухудшения отношений с женой, и месяцами. Жена приезжала «на дачу» только однажды и сразу же возненавидела и тянувшуюся до самого горизонта сырую низину, столь милую сердцу Ермакова, и сам дом, который, при всей своей наружной замысловатости, был внутри необыкновенно уютен. Думается, однако, что причиною оказался не унылый пейзаж и не мрачность равелина, а то, что в отношениях этих людей доброжелательность стала сменяться неприязненностью.

Отчего уж так дело складывалось – не знаю, знаю только, что жена Ермакова была мало того что красивой, она была величественной женщиной. Хотя я видел ее только весьма пожилой, когда о прежней ее красоте оставалось только догадываться, величественность сохранялась в походке, осанке, в манере садиться, в повороте головы – в каждом движении…

Познакомились они после войны, быстро расписались, а потом все пошло как‑то нескладно, не так… Была у нее дочь от первого брака, заводить второго ребенка она не хотела, и, прожив вместе лет десять, супруги незаметно для себя разбрелись. Даже не разводились, просто Ермаков в конце концов перебрался в равелин на постоянное жительство. Сначала он помогал им деньгами, но потом дочь ее удачно вышла замуж и необходимость в Ермакове совсем отпала.

И вот тут началась у него такая жизнь, какую и самое мечтательное воображение придумать не сможет: он охотился едва ли не круглый год. Скажем, десятидневный весенний сезон растягивался у него на четыре месяца: начинал он в марте на Сальских озерах, потом перемещался в залитые половодьем заволжские степи, где сезон открывался чуть позже, потом в Мещеру, из Мещеры – в свой равелин… Затем ехал в Костромскую область на тетеревиные тока, оттуда – в Вологодскую за глухарями… А заканчивал где‑нибудь на Ямале, где охота открывалась в июне.

Конечно, никакой пенсии на такие путешествия не хватило бы, но Ермаков воспитал столько пилотов, что во всяком месте непременно обнаруживал кого‑то знакомого, а кроме того, любой профессионал сразу чувствовал в нем матерого, и потому всюду, куда только летали самолеты или вертолеты, Ермакова доставляли бесплатно. Интересно, что добытую дичь он почти никогда не ел – отдавал тем, у кого останавливался, мог даже приготовить, и очень неплохо. Каких‑либо кулинарных предубеждений у него не было, просто он считал, что достаточно ему удовольствия от охоты, а уж дичью пусть побалуются другие. Сам же потреблял хлеб и консервы. Хирург, который впоследствии делал ему операцию, очень ругал Ермакова, мол, эти дрянные консервы его и погубили. Но Ермаков только посмеивался в ответ: ему было жалко доктора, который ничем не мог помочь, и хотелось как‑то утешить его…

Узнав, что Ермаков смертельно болен, жена, с которой они не виделись двадцать лет с лишком, забрала его из больницы и ухаживала за ним. С полным, впрочем, равнодушием. Собственно, никакого особого ухода он и не требовал: есть не мог вовсе, принимал иногда обезболивающую таблетку да запивал ее глоточком воды. И так, претерпевая мучительные боли, Ермаков умирал.

Если о предыдущих событиях я знал в основном от охотников, то о чуде последних дней его мне рассказывал знакомый священник, а кое‑что довелось свидетельствовать и лично.

Однажды, зайдя к нему в комнату, жена обнаружила его сидящим на кровати. Это поразило ее, так как у больного давно уже не оставалось сил, чтобы подняться. Но еще более поразили ее глаза Ермакова: они сияли тихим радостным светом. Да и весь вид его был каким‑то новым, неожиданным, просветленным: небритый и нечесаный доходяга превратился вдруг в седобородого старца с ясным взором. Впоследствии, рассказывая об этом, она говорила «преобразился», – и вспоминала сказку о гадком утенке.

Твердым голосом, исполненным силы и спокойствия, он сообщил, что через три дня умрет, и попросил пригласить для исповеди священника.

– Так ты, поди, и некрещеный, – возразила жена. – Ты ж сам говорил, что не знаешь, крестили тебя или нет.

– Крещеный, – улыбнулся Ермаков. – Теперь точно знаю: крещеный.

– Откуда ж ты все это взял?

– Господь открыл, – сказал Ермаков.

Она махнула на него рукой.

Явился священник. Пробыл у больного с полчаса и вышел в состоянии блаженной задумчивости. Следом за ним вдруг вышел и причастившийся Ермаков: попросил накрыть на стол и принести водки. Супруга вопросительно посмотрела на батюшку.

– А чего? – пожал он плечами. – Можно.

И они вполне по‑праздничному посидели за столом, и Ермаков выпил целых три рюмки водки. Настроение у него было возвышенное и радостное – он сам говорил, что никогда в жизни не чувствовал себя таким счастливым.

– Да ты чему радуешься? – испуганно недоумевала жена. – Тут хоть у тебя этот каземат есть…

– Равелин, – улыбнулся он. – В равелине хорошо, но и он – временный. А там, – Ермаков указал взглядом сквозь потолок, – вечный…

Он рассуждал непривычно, и женщина совсем не понимала его.

Ермаков прожил отпущенные ему три дня в счастливом состоянии духа и совершенно неболезненно.

Тот же батюшка, пришедший без всякого дополнительного приглашения, но в заранее оговоренное время, прочитал отходную, а когда Ермаков умер, поведал, что Ермакову являлся Господь, открыл ему время кончины и велел исповедаться и причаститься. Причем, по словам священника, ему за его многолетнюю практику еще не доводилось слышать такой полной и искренней исповеди.

– За что же ему такие чудеса? – неприязненно поинтересовалась супруга.

Батюшка сурово посмотрел на нее, словно хотел высказать нечто нелицеприятное, но сдержался и лишь холодно промолвил, что пути Господни неисповедимы.

Я присутствовал при сем в качестве пономаря – разжигал угольки в кадильнице, и, когда мы вышли из дома, тоже, признаться, не сдержал любопытства. Однако и мне священник отвечал точно так же, добавляя разве, что и год жизни с такою бабою можно приравнять к мученическому подвигу… Так что тайна чуда осталась в неприкосновенности.

Похороны были бедными. Большинство приятелей Ермакова давно уже оставили этот мир, а если кто и жив был, так жена ермаковская никого из них не знала и никому ничего сообщить не могла. Присутствовали только дочь с мужем да еще какие‑то родственники. Проводив Ермакова на кладбище, священник ехать на поминки отказался и денег за отпевание не взял.

Ужин у архиерея

Поезд прибыл на станцию еще затемно. Машина ждала меня, и все были в сборе: Васильич, Краузе и старик с сыном‑доктором. Только я забрался в кунг, сразу поехали. Шум двигателя мешал общему разговору – приходилось сильно напрягать голос, и потому, покричав для обсуждения планов, мы затихли.

Трясясь в холодной металлической будке, я подремывал и вспоминал подробности странного визита, который мне довелось совершить двумя днями раньше. Вспоминалось, конечно, отрывками и без всякого последовательного порядка. А если с последовательным порядком, то получалось вот что.

Примерно в тысяче верст от Москвы, в краю сыром и холодном, был у меня ветхий домишко, куда я с друзьями наведывался иногда на охоту. Однажды у местных жителей всколыхнулось неудержимое желание восстановить храм, который они уродовали с полстолетия, но так и не одолели. Мне выпала душеполезная участь помогать им в добром занятии. Я и помогал: составлял письма, прошения, заявления, вместе с председателями колхоза и сельсовета ездил в областной город, познакомился с архиереем, родившимся еще при самодержавной монархии… И вот, в Москве уже, получаю от архиерея телеграмму с приглашением срочно прибыть в гости. Приезжаю, нахожу «резиденцию» – деревянный дом на окраине, запущенностью своею напоминающий старые подмосковные дачи…

Ужинали в гостиной, где все было хотя и разностильно, однако в духе старых времен, казавшихся устойчивыми: и мебель, и картины, и столовые приборы, и колокольчик под властной рукой… Когда пришла пора подавать чай, архиерей позвонил в колокольчик. Ничего за этим не последовало. Он позвонил еще раз. И еще раз не последовало ничего. Тогда он с едва сдерживаемым раздражением позвал повариху:

– Татьяна Михайловна! – и опять без всяких последствий.

– Татьяна Михайловна! – гневно прокричал он, со стыдливою досадою косясь на меня.

Шаркая шлепанцами, из соседственной с нами кухни пришла повариха – коренастая женщина лет пятидесяти пяти.

– Ну, чего еще? – лениво спросила она, приваливаясь к косяку и выражая всем своим видом высокомерное терпение.

– Так чаю же! – растерянно произнес архиерей.

– Щас, – оттолкнулась задом от косяка, неспешно вышла и принесла две чашки чая.

Владыка рассказывал мне о своем детстве, о том, как впервые пришел в храм, как на него, шестилетнего, возложил стихарь священнослужитель, причисленный теперь к лику новомучеников. Рассказывал, как влюбился в учительницу немецкого, как в двадцатые годы, юношей еще, был арестован за веру. Как, оказавшись в камере среди священников, диаконов и прочих страдальцев Христовых, извлек из кармана Евангелие на немецком языке, завалился на верхние нары и не без хвастовства, демонстративно раскрыл книгу. Подошел старый ксендз и на чистейшем немецком жестко выговорил:

– Эту книгу, молодой человек, можно читать только стоя.

– Или на коленях, – добавил к месту, но уже по‑русски батюшка, лежавший ближе к окну: ему, похоже, недоставало воздуха. Ночью с ним случился сердечный приступ, и его унесли навсегда.

– Так мне был преподан урок благоговения, – сказал архиерей, – а без благоговения в Церкви делать нечего. Запомните это! – и тихо повторил: – Без благоговения – нечего…

И еще попросил представить, что у меня в руках банка с муравьями:

– Ну, скажем, стеклянная пол‑литровая, а в ней – пригоршня муравьев. И вот ползают они там друг по дружке: на лапки наступают, на головы, на усы… Больно им, и нехорошо это, но так уж оно устроилось, в этой банке. И вдруг какой‑то муравьишка поднимается по стеклышку, поднимается… Упадет и опять поднимается. Наконец подползает к вашему пальцу и, почувствовав тепло, в благоговении замирает… И не хочет никуда уходить и остается возле вашего пальца, забыв и про братьев своих – муравьев, и про еду, и про воду. И вы уж, конечно, постараетесь о нем позаботиться… А другой – подползет к пальцу да и укусит. Вы по доброте душевной его аккуратненько вниз спихнете, а он – опять за свое, опять кусаться. Ну, может, и еще разок сбросите, а уж на третий раз от него, пожалуй, и мокрого места не останется… Примерно так, – старик улыбнулся, – и на нас сверху посматривают, и из первых получаются праведники, а участь вторых – богоборцев – всегда прискорбна…

Между тем небо за окнами нашей железной будки начинало светлеть. Пора было бы сворачивать с трассы, однако грузовик, не снижая скорости, все катил и катил на юг.

Я вспомнил еще, как за чаем архиерей, явно смущенный неделикатностью своей поварихи, пожаловался на бабок – так по церковной терминологии именуют не всяких старух вообще, а лишь тех, которые занимаются в храмах уборкой и разной подсобной деятельностью:

– Сколько служу, столько и страдаю от них! Выйду в соборе с проповедью – так какая‑нибудь старуха в черном халате тут же приползает протирать подсвечники перед самым моим носом… А как мучаются из‑за них прихожане, особенно из новообращенных, да особенно женщины!.. Если уж молодая и красивая – набросятся, как воронье: то им не нравится, как свечку передаешь, то – не так крестишься, то еще чего: шипят, шамкают – только и слышно в храме: шу‑шу‑шу, шу‑шу‑шу… Сколько я бранился на них! Сколько раз прямо в проповедях взывал к ним! Без толку… Но как подумаешь, из кого они вырастают?.. Из таких же молодых и красивых… Не выдерживают бабешечки приближения к небесам…

Допили чай. Вздохнув, он закончил рассуждение совершенно неожиданным выводом:

– Две беды у Русской Церкви: бабки и архиереи. О последнем умолчу…

Машина наконец замедлила ход и остановилась. Водитель открыл дверь кунга и попросил глянуть – не здесь ли сворачивать. Мы спустились по откидной лесенке на асфальт. Было серое утро. Там, откуда мы приехали, даль терялась в почти ночном еще сумраке, но впереди уже явственно брезжил рассвет, и дорога прямой чертою соединяла нас с ним. Легкая поземка переметала через темнеющее полотно снежную пыль. Далеко впереди три лося не спеша пересекали дорогу. Они направлялись как раз туда, куда следовали и мы.

А потом был долгий суетный день. Мы кого‑то окружали в дубовых лесах, кого‑то загоняли, перебираясь через занесенные снегом овраги, но так ни разу и не выстрелили. Ночевали на пасеке. У нас был ключ от летнего домика пасечника, и шофер, пока мы бегали по сугробам, натопил печку и приготовил еду. Велись всякие разговоры, я между прочим рассказал и о поездке к архиерею. Васильич, который в ту пору был мало‑мальски воцерковленным человеком, заинтересовался:

– Ну а после бабок о чем говорили?

– Ни о чем. Распрощались, и я пошел на вокзал. Так вот и съездил: ночь туда, ночь обратно, чтобы послушать, как старичок когда‑то влюблялся в учительницу, а о восстановлении храма – ни слова…

Большинство охотников согласились, что это полная глупость, но Васильич сощурился и загадочно произнес:

– Тут все непросто… Не‑эт! Архиереи – такой народ, что у них ничего так просто не бывает! Помяните мое слово…

Никто не возражал: у Краузе не было достаточно четкого представления об архиереях, для доктора все люди были одинаковы – все болеют, а его отец уже спал, сморенный дневным утомлением и вечерним застольем.

На другой день все началось сызнова и проходило так же бестолково. А уж когда ехали домой, то и вовсе заблудились в степи. Наш давешний след поземка позамела, и охотники стали ориентироваться по памяти. Мы плутали‑плутали, проваливались, выталкивали машину, наконец заползли в какой‑то сад – наверное, яблоневый. Товарищам моим этот сад показался знакомым по прежним охотам. Решительно двинулись в нужную сторону, но вскоре замерли: перед нами лежала обширнейшая и очень глубокая балка, занесенная снегом…

Разглядев в сгущающихся сумерках высоковольтку, Краузе определил стороны света – он почему‑то знал, откуда и куда идет эта линия.

– До Волги – километров тридцать, – уверенно сказал Краузе, – там вдоль берега есть дорога.

– Но мы не доберемся, – робко возразил шофер, – такие овраги…

– Не доберемся, – с прежней уверенностью подтвердил Краузе.

Они долго еще совещались, наконец Васильич надумал:

– Вот кто нас выведет, – и указал на меня.

Мы приняли это за шутку.

– Говори, куда ехать! – пристал Васильич.

– Да ладно тебе…

– Говори, говори!

– Ну откуда ж мне знать?

– Да хоть и не знаешь – садись в кабину и говори.

Охотники, повздыхав и покачав головами, забрались в кунг.

– Он что, перебрал вчера? – спросил я шофера.

– Да он вроде почти и не пил… Так куда ехать‑то?

– Да что вы все, с ума посходили?.. Я ведь тут в первый раз… Давай, разворачивайся и по своему следу. –

Мы снова ползли, вязли в снегу, буксовали, выталкивали… И вдруг увидели два силуэта. Водитель взял напрямик: через несколько минут подъехали к охотникам‑зайчатникам, а уж они указали дорогу. Обнаружилось, что мы забрались в соседнюю область, но насчет высоковольтки и расстояния до Волги Краузе, между прочим, оказался прав.

Расставаясь, договорились продолжить начатое занятие через неделю. Я оставил ружье, патроны, теплую одежду и отправился в Москву налегке.

Дома меня ждала еще одна телеграмма от архиерея. Ну, думаю, может, теперь дело дойдет до восстановления храма. Поехал…

Долго потом не мог я понять, отчего с такой резкостью запечатлелась в памяти простая эта картинка: серое зимнее утро, прямая асфальтовая черта, лоси, поземка, обволакивающая сапоги снежной пылью, и мы стоим рядом: Васильич, Краузе, доктор, его отец и я – все еще живы, все еще крепкие и все вместе еще… Лишь спустя годы выяснилось, что именно в эту минуту архиереем было принято решение, о котором из всех нас догадывался один лишь Васильич.

За ружьем и теплой одеждой я попал к старому другу только весной.

– Я ж говорил, что у архиереев ничего так просто не бывает, а вы, разгильдяи, не верили. Потому и в кабину тебя посадил – думаю: если уж ты уготован для рукоположения, то… – он указал пальцем в небо, – будешь выведен, а заодно с тобою и мы. Вот так‑то, отец диакон, а ты еще обижался…

Любовь к авиации

В старинном северном городке служил я диаконом кладбищенской церкви. Весной к сторожу приехал зять – военный летчик. В храме – с утра до вечера: не то чтобы очень уж богомольным был, скорее наоборот, просто в достопримечательном городке никаких развлечений не обнаружилось, вот и заходил каждый день от скуки.

Однажды после утреннего богослужения он и говорит: мол, встретил вчера знакомого подполковника – тот прилетел бомбить лед. А здешняя река действительно во время ледохода очень норовистая и от заторов, бывало, поворачивала даже вспять, вот и повадились предварять стихию бомбардировками. Так что ничего неожиданного в сообщении летчика не содержалось. Но когда он сказал, что знает место сброса зарядов, и предложил сходить посмотреть бомбометание, мы с батюшкой сразу же согласились. Ну, батюшке этому и тридцати не было, так что он – по молодости, а я – от непреодоленного пристрастия к авиации.