– Это с чего еще, паря?

– А погнулась…

Все стали думать… И предлагать планы. Сошлись на том, что крест придется вытягивать на купол вручную. Опустили его на землю, обвязали крепкой веревкой, конец веревки вручили неблагочестивым, которых и отправили к небожителям на подмогу. Те по лестнице взобрались, кран снова поднял свою ношу, и общими усилиями мужики затащили крест на вершину купола. Народ возликовал и радостный стал расходиться по хозяйственным надобностям. Взбалмошные помощники, спустившись, затребовали «высотных», староста без возражений полез в портфельные закрома и наградил тружеников, как мне показалось, излишне щедро, что предвещало новые искушения. Так и случилось.

Пока мы указывали небожителям, как развернуть крест, чтобы он глядел на нас точно с востока, пока они закрепляли его четырьмя растяжками, неблагочестивые поусердствовали, и вскоре один «высотник» натурально приполз к дороге. Молоденький работяга из того северного городка, прибывший с крестом, чтобы поменять его на корову, доселе стоял где‑то в сторонке, а тут вдруг подошел к старосте и тронул его за локоть:

– А куда он ползет? – и указал на пластуна, достигшего к этому времени середины пыльной дороги.

Староста оторвал очи от сияющего креста, глянул на гостя, потом на дорогу и, махнув рукой в направлении движения, сказал:

– Туда, – и снова уставился в небеса.

– А зачем? – недоумевал работяга.

– Ну, может, у него дела там, – задумчиво отвечал староста, не отводя глаз от работы, творившейся на верхотуре.

Наконец все необходимые действия были завершены, и благочестивые тоже получили свою награду. А с ними и крановщик, у которого «двенадцать, потому что одиннадцать».

Тут вновь подошел непонятливый работяга:

– Он ползет назад.

Человек действительно полз в обратном направлении.

– Ну, может, паря, ему чего там не понравилось, – устало отвечал староста.

Работяга перешел через дорогу, заглянул в канаву и изумился:

– Канава‑то полна воды – он ведь так утонуть может…

– Ну, сюда как‑то переполз и обратно переползет… Должно, брод знает, – пояснил староста.

Когда человек вполз на дорогу, как раз подъехал колесный трактор. Остановившись, чтобы пропустить ползущего, тракторист не проявлял к нему ровным счетом никакого интереса и весело переговаривался о чем‑то с напарником. Потом, не прекращая своей увлекательной беседы, они поехали дальше.

– Переполз! – закричал работяга, карауливший возле канавы.

– Я ж говорил тебе, – вздохнул староста.

Мы посидели на прогретом церковном крылечке, обсуждая все совершившееся, вдруг вспомнили, что сегодня еще ничего не ели, и направились к председателю колхоза, приглашавшему празднично пообедать. Шли прямиком, через луг, весело пестревший желтенькими цветочками мать‑и‑мачехи. Наткнулись на несчастного ползуна: он лежал упершись головою в трухлявый венец заброшенного амбара и перебирал руками, пытаясь продвигаться вперед.

– Сбился с курса, – определил староста.

Мы взяли человека под мышки, отволокли за угол и опустили на траву, сориентировав по указанию старосты:

– Во‑он его дом, пущай туда и ползет.

Он и пополз себе.

Кошка

Зима, метель. Возвращаемся на колхозной машине из города: шофер, председатель и я – они ездили по своим служебным делам, я – по своим. Останавливает инспектор; водитель выходит, показывает документы, начинается разговор… Председатель пожимает плечами: «Вроде ничего не нарушали», – и мы вылезаем, чтобы поддержать водителя.

Инспектор, похоже, никаких претензий пока не предъявил: молча рассматривает наш уазик – не новый, но вполне исправный; проверяет ногтем глубину протектора на колесах, изучает работу фар, подфарников, стоп‑сигналов, но все – в порядке… Наконец, остановившись перед машиной, говорит:

– Проверим номер двигателя.

– Ну, такого еще со мной не бывало, – говорит раздраженный шофер.

Открывает капот, и мы столбенеем от изумления: в моторе – кошка… Трехцветная – из рыжих, черных и белых лоскутов… Она приподнимает голову, оглядывается по сторонам, потом выпрыгивает из‑под капота на обочину и исчезает в заснеженном поле.

Мы все пережили нечто похожее на кратковременный паралич… Первым шевельнулся инспектор: молча протянул документы и, бросив в нашу сторону взгляд, исполненный презрения и глубочайшей обиды, пошел к своему автомобилю. Он смотрел на нас так, будто мы совершили злодейство или предательство…

Потом очнулся председатель колхоза:

– Кто мог засунуть ее туда?..

– Она сама, – прошептал шофер, морща лоб от мыслительного напряжения, – когда мы у магазина останавливались… наверное…

– И чего? – не понял председатель.

– Изнутри, то есть снизу, залезла погреться, – увереннее продолжил шофер, – а потом мы поехали, спрыгнуть она испугалась и пристроилась вот тут…

– Часа четыре каталась? – прикинул председатель.

– Около того, – подтвердил шофер.

Теперь наконец мы пришли в себя и рассмеялись – до всхлипываний и слез.

– Все это – не просто так, – сказал председатель, – они ведь сроду не проверяли номер двигателя, да и сейчас этот номер никому даром не нужен, и вдруг…

– Не иначе, сами силы небесные пожалели кошчонку, – предположил водитель.

– Но тогда, – задумался председатель, – и под капот ее запихнули тоже они?.. Для каких, интересно, целей?..

Кто может ответить на такой вопрос?.. Мы садимся в машину и отправляемся в дальнейший путь.

Случай этот, сколь нелепый, столь и смешной, вскоре забылся по причине своей незначительности. Однако года через два или три он получил неожиданное продолжение. На сей раз дело происходило летом.

Привезли меня в далекую деревеньку, к тяжко болящей старушенции. Жила бедолага одна, никаких родственников поблизости не осталось. Впрочем, над койкой на прокопченных обоях были записаны карандашом два городских адреса: сына и дочери, – но, как объяснила мне фельдшерица, адреса эти то ли неправильные, то ли устарели, а бабкины дети не наблюдались в деревне уже много лет, и вообще неизвестно – живы ли они сами. Фельдшерица эта в силу своей милосердной профессии или от природной доброты христианской души, а может – и по двум этим причинам сразу, не оставляла болящей, но терпеливо ухаживала за ней.

– Как я боялась, что не успеем, – сказала фельдшерица, когда соборование завершилось. – Она ведь три дня назад умирала уже! Я – к телефону, позвонила вашей почтарке, а та говорит, что вы на дальнем приходе и вернетесь неизвестно когда. Я – звонить на тот приход, там говорят: вы только – только уехали… Ну, думаю, неужели бабулька моя помрет без покаяния? Она так хотела, так Бога молила, чтобы сподобил ее причаститься и пособороваться!.. Досидела с ней до самого вечера, а потом побежала домой – надо ж хоть поесть приготовить… За коровой‑то у меня сноха ходит – с коровой‑то у меня заботушки нет, а вот мужа надо обихаживать да и младшего – нынче в девятый класс пойдет… Наварила супу, картошки и перед сном решила снова бабульку проверить. Прихожу, а она не спит. И рассказывает: «Я, – говорит, – померла уже»… Да‑да, прям так и говорит. Мол, сердце во сне очень сильно болело, а потом боль прошла и хорошо – хорошо стало… «И вдруг, – говорит, – чтой‑то стало губы и нос щекотать. И тут, – говорит, – все это хорошее исчезло, и опять боль началась». Ну, она от щекотки проснулась, а на груди у нее кошка лежит и усами своими ее щекочет: кошки, они ведь к носу принюхиваются, не то что собаки, извиняюсь, конечно. Видно, кошечка почуяла в бабкином дыхании нездоровье какое‑то и принюхалась, а усами вызвала раздражение – вот бабка и проснулась. А коли проснулась – лекарство приняла. Так и выжила. Ну, я с утра машину искать, чтобы, значит, послать за вами. Никто не дает… Потом сельповских уговорила… Так что только благодаря кошке бабулечка вас и дождалась…

Выходя на крыльцо, чуть не наступил на небольшую кошчонку, шмыгнувшую в избу: рыжие, белые и черные лоскутки напомнили мне о случае на зимней дороге. Я поинтересовался, откуда взялась эта кошечка – не приблудная ли.

– Да кто ж ее знает? – отвечала фельдшерица без интереса. – Это ж не корова, даже не поросенок: взялась – и взялась откуда‑то, может, и приблудилась…

– А сколько от вас до города?

– Двести пятьдесят километров – автобус идет четыре часа…

Вернувшись, я рассказал об этом председателю и его шоферу. Они покачали головами и не проронили ни слова.

Старшой

Отправляя меня к месту службы, архиерей предупреждал, что в районе том есть угол, заселенный старообрядцами. При этом он ссылался на миссионерский отчет столетней давности – более свежих известий в наличии не было.

Я принял наставление с подобающей случаю ответственностью и терпеливо ожидал противоборства. И его час пришел. Однако сущность этого противоборства оказалась столь неожиданной и невероятной, что поначалу я воспринимал его как нечто не вполне реальное: как бред, анекдот или сон. Ну действительно, мыслимое ли дело: людей, причисляющих себя к ревнителям старого обряда, приходилось чуть не силком к обряду этому и подталкивать… А беда была в том, что «эти люди, остававшиеся, – как утверждал миссионер, – в семнадцатом веке», успели уже из достопамятного века выпасть и обрушились в доисторическое безвременье. О чем, к прискорбию, даже и не подозревали. Но по порядку.

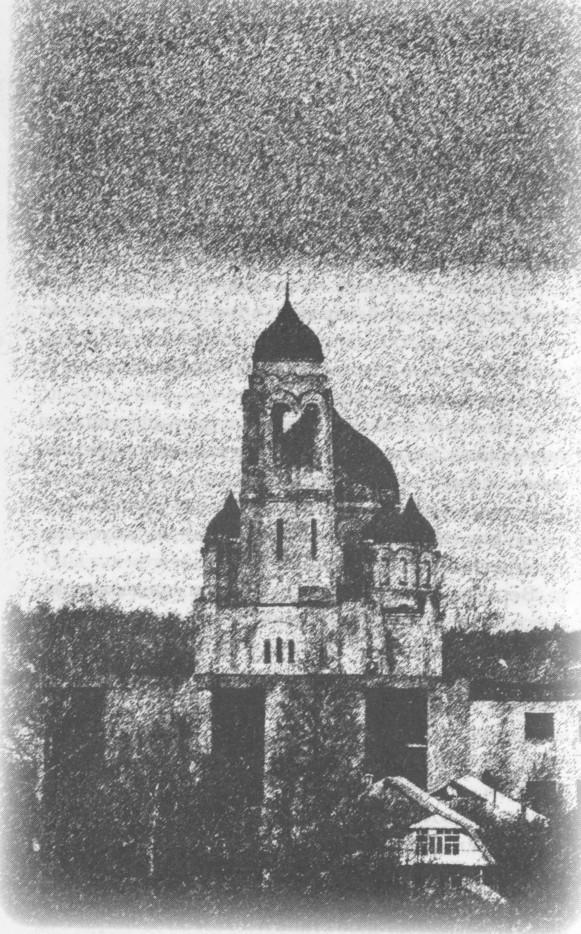

Всякое доброе дело, известно, должно начинаться с молитвы. На подступах к заповедному уголочку был разоренный храм: крыша дырявая, стекол нет, пол прогнивший… Начали в нем служить. И дождем нас через высоченные оконные проемы заливало, и снегом заваливало. В мороз рядом с храмом разводили костер – погреться, а то можно было окоченеть до серьезных последствий. Я в этом костре и ботинки сжег, и сапоги – от замерзания всякую чувствительность утратил. Пока, к примеру, служишь водосвятный молебен, вода в бачке заледеневает, и, прежде чем погружать в нее крест, приходится разбивать им ледяную поверхность. За святой водой народ приходил с банками: бутылки для этой цели здесь не годились – льдинки в горлышки не пролазят.

Черед восстановления прост: крыша, двери, окна, пол, отопление. Стали собирать капитал на кровельные работы. Скопили, наняли в колхозе бригаду, которая подлатала дырявую крышу. Потом застеклили окна. А на все остальное у поиздержавшихся прихожан средств недоставало. Пришлось знакомиться с местными руководителями, а попутно и с прочим народом, в церкви не появляющимся. И вот тут‑то «прочий народ» стал проявлять противоборство, неожиданный смысл которого подействовал на меня ошеломляюще…

Однажды попадаю я без приглашения на похороны – в том углу меня никто никогда не приглашал ни отпевать, ни крестить: говорили, что сами справляются. А тут мы с председателем колхоза ездили как‑то на пилораму по поводу досок для церковного пола и в какой‑то деревне угодили на похороны. Стою я тихохонько в коридорчике и слушаю самостийное отпевание. Прочитали по рукописной тетрадке семнадцатую кафизму – псалмы, которые и подобает читать при заупокойных богослужениях, а потом началось нечто невообразимое: по той же тетрадке стали читаться заклинания, обращенные к солнцу, ветру, дождю, огню и деревьям… Когда гроб выносили на улицу, одна из бабулек с грохотом опрокинула стол, на котором до сей поры располагалась сосновая домовина, перевернула табуретки и трижды изо всех сил хлопнула дверью.

Я поинтересовался, что все это должно означать.

– Это по‑нашему, по‑старинному.

Потом на кладбище другая уже бабулька вдове за шиворот ледяной земли сыпанула. И опять мне сказали, что это «по‑нашему, по‑старинному». После похорон «старинные» обступили меня и стали расспрашивать, все ли хорошо они делают.

– Гражданочки дорогие, – говорю, – где ж вы этих безумных песнопений‑то понабрались?

– Что‑то, – отвечают, – сами из газет и журналов переписываем, а что‑то нам дает наш старшой.

– За стол, дверь, табуретки и прочие такие дела, – говорю, – старообрядцы поставили бы вас на поклоны до конца ваших сумеречных дней. А «молитвы» эти – суть колдовские заклинания, которые во множестве печатаются теперь всякими ведьмами и колдунами, и какое ужасное наказание полагается за это по вашим уставам – даже и вообразить не могу.

– А по вашим?

– Вы отлучили себя от Христа. Не причащаетесь. Вернуться можно лишь через покаяние.

На том и расстались.

Меня по‑прежнему не приглашали в тот угол ни крестить, ни отпевать, но в храм стало приходить все больше и больше народу. «Старинные» чувствовали, что в своем самосвятстве они забрели невесть куда, и старательно выкарабкивались с помощью исповеди и соборной, вместе с нами, молитвы на богослужениях.

Однажды явился и сам «старшой» – гладко выбритый, не по‑крестьянски холеный мужик лет шестидесяти. Во время службы с лица его не сходила кривая ухмылка, а потом он подошел ко мне и громко вопросил: видел ли я, что он крестится двумя перстами? Я помолчал, раздумывая, что еще может последовать за этим бессмысленным вопросом, а он победным взором обвел прихожан, собравшихся вокруг нас.

– Ты, – говорю, – почему без бороды?

Он растерялся:

– При чем тут это?

– А при том, что тебя ни в один старообрядческий храм не пустят. Да и крестишься ты, хоть и двумя перстами, да когда ни попадя. Так что, отец, тебе до старого обряда – как до луны. А уж за те сатанинские заклинания, которые ты понахватал из безбожных газет и которые навязываешь теперь своим подопечным, собратья твои, коли узнают, могут тебя и анафеме предать – за ними не задержится, они ребята суровые.

– Не из газет, а из радио, – возразил он. – Там передача такая есть – про старину древлеправославную, женщина одна рассказывает – у бабки своей научилась…

– Да знаю я эту передачу: старина там не древлеправославная, а доправославная, и женщину эту по Москве знаю…

– И что?

– А то, что ведьма она. Цивильная такая, городская, не на помеле, а на «Мерседесе», но – ведьма. И бабка ее была ведьмой, самой что ни на есть натуральной, знаменитой на всю тутошнюю губернию…

– Все равно, – говорит, – истина у нас. И книги правильные – тоже у нас…

И сильно заинтересовали меня эти древние книги. А он: непросвещенному, мол, давать их нельзя. Но тут прихожане, с нетерпением ожидавшие исхода противоборства, дружно набросились на него: показывай, дескать, книги! Направились мы к его дому, остановились на крыльце: мне, как «непросвещенному», входить в дом «просвещенного» было нельзя. И выносит он книжицу: замусоленную такую, карманного, как теперь говорят, формата, в кожаном переплете. Мне, сказать правду, стало ясно: это либо Требник, либо Служебник – одна из двух главных служебных книг любого священника, столетиями уже переиздающихся почти без изменений. Протягиваю руку, а он говорит, что недостоин я касаться святыни, в которой главная древлеправославная тайна. Тут народ совсем осерчал и потребовал передать мне святыню с главною тайной. Перед столь смелым натиском старшой не устоял. Раскрываю: так и есть – Требник. Полистал я странички и почувствовал трепетное тепло к неведомому собрату и сослужителю.

Вот чин крещения: после погружения в купель следует листочек, покоробившийся от воды, – тут всегда руки мокрые, а там, где написано: «Печать дара Духа Святаго» и совершалось миропомазание, – тонкий запах благовонного мира. В конце водосвятного молебна – тоже покоробленные листочки, и всюду – пахнущие медом кляксы свечного воска…

Раскрываю последнюю страничку и даю старшому:

– Читай.

– Не имею, – говорит, – прав открывать секретную тайну.

– Стало быть, по‑церковнославянски ты не понимаешь?

А он заладил: тайна да тайна.

– Что ж, – говорю, – слушай: «Во славу Святыя, Единосущныя, Животворящия и Неразделимыя Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа…»

– Вот она и есть – главная тайна, – самодовольно перебил он.

– Если насчет единосущности Троицы, то это действительно величайшая тайна, ты прав. Но слушай дальше: «Повелением благочестивейшаго самодержавнейшаго великаго государя нашего Императора Александра Павловича, всея России; при супруге его благочестивейшей государыне Императрице Елисавете Алексеевне…» Продолжать?

Потрясенный услышанным, он молчал. Народ тоже молчал в растерянности.

– Ну ладно, – говорю, – тут еще упоминаются: матушка его, Императрица Мария Феодоровна, цесаревич Константин Павлович с супругой, великие князья, княгини и, наконец: «Благословением же Святейшаго Правительствующаго Синода напечатается книга сия в царствующем великом граде Москве…»

Втолковал ему, что это – официальное церковное издание, где, кстати, можно найти и молитву об усопших государях Алексее Михайловиче и Петре Алексеевиче, не больно‑то почитаемых настоящими его единоверцами.

– Что ж ты, братец, народ дуришь?..

Он повернулся и ушел в дом. Я было протянул ему вслед книжицу, однако общество благословило не возвращать Требник:

– Вам, глядишь, пригодится, а ему на кой? Сожжет еще…

– Что же нам делать по нашему древлеправославию? – вопросило растерянное общество.

– Выберите кого‑нибудь другого.

– Некого выбирать…

Сошлись на том, что жить придется, как Бог даст.

Вскорости угол тот обзавелся православными молитвословами, а все бумажки с заклинаниями были благополучно сожжены. На богослужения народ собирался охотно, не обращая внимания, кто как осеняет себя крестным знамением – тремя или двумя перстами. Для крещения стали иногда приглашать и меня, а отпевали по‑прежнему сами. Про старшого я с тех пор ничего не слыхал: никто мне про него не рассказывал, да я и не спрашивал никого – неинтересно было.

Переправа

В соседний район прислали священника. Однажды он вместе со своею матушкой приехал ко мне. Познакомиться.

Познакомились.

Ребята они совсем молоденькие, худющие‑прехудющие, родом из отдаленных южных мест, и вот – дерзнули… Жалко их стало: и климат здешний, конечно же, не для них, и с жильем плоховато – хибарка, продуваемая ветрами, но – помоги им, Господи, – не унывали.

Засиделись мы допоздна. Видя, что хрупкая матушка едва силится удерживать головку, то и дело приклоняющуюся к плечу супруга, я предложил им укладываться спать. Они согласились, и тут, пока я готовил гостям комнату для ночлега, батюшка увидал за окном нечто необыкновенное. Надобно заметить, что дело происходило в конце октября, когда здешний день укорачивается до самой малости, а пасмурные ночи непроглядно черны. И потому, пока не выпадет хоть сколь‑нибудь снегу, разобраться, где небеса, а где земля, затруднительно.

– Что это? – растерянно и даже, как почудилось мне, с трепетанием в голосе вопрошал батюшка, указывая пальцем за окно.

Я обернулся: кромешная тьма озарялась сиянием множества огоньков.

– Что это? – шепотом повторил он. – Что там находится?

– Река, – отвечал я, недоумевая по поводу невесть откуда взявшихся фонарей, среди которых были даже цветные – мигающие оранжевые. Причем все фонари двигались. И в одну сторону.

– Может быть, теплоход? – батюшка вырос в портовом городе и потому легко склонился к такому предположению. – Ваша речка в какое‑нибудь море впадает?

– Ну, – говорю, – впадает… Сначала, правда, в другую речку, та – в третью, та – еще в одну, а потом уж, наверное, впадает…

– Вообще‑то любая река впадает в море, – заметила матушка, которая окончила школу совсем недавно и хранила еще в памяти своей кое‑что из фундаментальных знаний.

Она, конечно же, с точки зрения большой науки была совершенно права, однако речка наша, при всей пространности ширины, – глубиною не отличалась, и в сенокосную пору мужики перебредали ее, сняв штаны, а бабы – подобрав юбки. Я сообщил об этом батюшке и добавил еще, что никаких кораблей, кроме лодок – плоскодонок, тут отродясь не хаживало. Огни между тем продолжали плыть над рекой.

– А может быть, это Страшный Суд? – испуганно воскликнула матушка и прикрыла губы ладошкой.

Мы, конечно, малость угостились за ужином, но чтобы с двух рюмок клюквенной наливки – и такой решительный вывод?.. Это было совсем неожиданно. Супруг ее стал возражать, мол, место для столь важного события не больно удачное: леса, болота, да и жителей мало – кого судить‑то? Однако она раскапризничалась и потребовала ехать домой. Они вмиг собрались и укатили на стареньком «Запорожце», не то полагая, что Страшный Суд может ограничиться межой одного района, не то желая встретить его непременно в домашних условиях, как Новый год. Ну а я отправился изучать загадочное явление.

…Как любил повторять архиерей: «Всегда добавляйте на разгильдяйство». Сам он, назначая встречи, мысленно приплюсовывал к оговоренному времени пятнадцать‑ двадцать минут, а то и час – на это самое разгильдяйство, – и проницательность ни разу не подводила его: просители неуклонно опаздывали.

И вот, выйдя теперь на берег реки и осмыслив происходящее, я подумал, что и прозорливости многоопытного архиерея здесь не хватило бы: для возвращения четырех колхозных комбайнов с заречных нив пришлось добавлять «на разгильдяйство» два месяца. А теперь, похоже, и еще несколько часов, потому что дно, понятное дело, никто не мерил, а вода поднялась, и там, где летом был брод, под берегом образовалась неведомая прежде канава. В нее и уткнулся флагман кильватерной колонны, сверкающей всеми фарами, подфарниками и мигалками.

На пологом берегу горел жаркий костер, бродили люди.

– А мигалки‑то на кой? – спрашивал инвалид военного времени.

– Чтобы предупреждать встречный транспорт, – отвечал агроном, командовавший операцией.

Инвалид осматривался по сторонам, но никакого встречного транспорта нигде не видел.

– Хоть бы батюшку попросили молитву какую прочитать, – не унимался инвалид.

– Тебя что, бессонница замучила? – сердито спросил агроном. – Приперся тут с клюкой среди ночи… Какую еще молитву?.. «Перед отправкой комбайнов в кругосветное путешествие»?..

– Зачем в кругосветное? – переспросил инвалид затихающим голосом.

Тут один из комбайнов, второй в колонне, вывернул вдруг в сторону и пополз вниз по реке.

– Я ж говорю: кругосветное, – растерянно пробормотал агроном.

И все стали кричать и махать руками, чтобы комбайнер остановил машину, потому что дальше была яма, известная всем тутошним рыбакам. Но комбайнер и сам знал про яму, однако, как потом выяснилось, ему показалось, что колеса заносит песком, и вообще все надоело, поэтому он решил прокатиться взад‑вперед по реке.

Эта суматоха продолжалась долго еще. Пригнали трактор, зацепили комбайн – трактор не справился. Пригнали второй, тоже зацепили – лопнул трос.

Не дождавшись победы, я отправился спать, но возле дома встретил молоденького батюшку, который, оказывается, поехал к трассе не по асфальту, а прямиком через поле и застрял. Побранил я себя за клюквенную наливочку и пошел выталкивать «Запорожец». Матушка, свернувшись калачиком, спала на заднем сиденье. Видать, все‑таки не сильно боялась Страшного Суда…

– Может, – спрашиваю, – снесем ее в дом, и переночуете по‑человечески? А трактора пойдут с речки и выдернут вашу машинку…

– Нет уж, – твердо сказал собрат, – если решили – надо действовать.

Решали‑то они, а действовать, между прочим, предстояло мне… Ах, это все – за клюквенную наливочку, наверное…

Когда, вытолкав машину на твердь, я вернулся в деревню, мимо меня парадным маршем прошли два трактора и четыре комбайна: за последним волочилась по асфальту лодочка‑плоскодонка, на которой, вероятно, переправлялись за реку достославные механизаторы и которую впоследствии так и забыли отвязать.

…С тех пор прошло несколько лет. Недавно я вновь повидался с молодым батюшкой: он заматерел, располнел, отпустил брюшко, именуемое в обиходе «аналоем», словом, фигура его обрела ту самую стать, по которой нашего брата узнают и на пляже. В бороде его, сделавшейся более густой и обширной против прежнего, появилась заметная седина. «Хороню, хороню, хороню, – сказал он о главном в своем служении, – тягостное это занятие…» Да, тягостное. И не в покойниках дело: за них, бывает, и порадуешься еще, – тягостно видеть горькую скорбь живых, вмиг осознавших, что не смогут уже испросить прощения за нанесенные оскорбления и обиды. Это иногда приводит людей в такое отчаяние, в такой ужас, что, глядя на них, понимаешь истинную цену нашей обыденной несдержанности – цена эта смертоубийственна.

Матушка родила ему двоих ребятишек и ожидала третьего.

Комбайны больше из‑за реки не переправлялись: с тех пор как власти начали разорять общественные хозяйства, дальние нивы пришлось побросать, и они зарастают бесполезным кустарником. Да и сами комбайны «дышат на ладан» и в редкий день выбираются за ворота старого гаража. Какие уж тут кругосветные путешествия?..

Кабаны

Купил доски, чтобы в сенях перекрыть потолок, а привезли их с пилорамы, когда я был в отъезде. Возвращаюсь домой – доски свалены у огорода. Дело между тем происходило в середине сентября – зарядили дожди. А у меня каждый день – службы или требы: домой возвращаюсь в полной темноте, и никак не доходят руки порядок навести. Наконец в один из вечеров вывесил во дворе лампу и начал таскать доски в избу на потолок, чтобы, значит, не мокнуть им более под дождем, а сушиться под крышей и ожидать своего часа.

Заодно еще растопил во дворе железную печку и поставил на нее бак с бельем – для кипячения.

И вот таскаю я доски, стираю одежду: свет в доме горит, двор освещен, печурка раскалилась и шипит от дождя, и вдруг – в полусотне метров захрюкали кабаны. «Ну, – думаю, – совсем обнаглели!» А потом вспомнил: у меня же картошка не выкопана! У всех выкопана, а у меня – нет: времени все не хватает – ночью, что ли, ее копать? Вот, стало быть, на картошку они и пришли. Ходят кругом, похрюкивают…

Поросята иногда осторожность теряют, лезут вперед, и тогда слышится сердитый охрюк – иначе не назовешь, сильный шлепок и – жалобный визг. Тем не менее звери подходили все ближе. Я принес из дома ракетницу и выстрелил в воздух: стадо припустилось к реке.

На другой день получился нечаянный выходной: где‑то размыло дорогу, и машина за мной не пришла. Тут добрался я и до картошки – благо дождь перестал. Копаю‑копаю, подходит к пряслу сосед. Сосед этот знаменит тем, что и по крестьянским меркам он человек жадноватый. Прошлой зимой в пору собачьих свадеб настрелял он собак. Говорил, что только бродячих, но по деревням разом исчезло несколько общеизвестных псов, оттого мужики верили ему слабо, – напротив, сомневались и подозревали. Освежевав добычу, сосед решил выделать шкуры и пришел ко мне за рецептом. Я дал ему какую‑то охотничью книжку, с тем и расстались. Спустя время он заявился с жалобой и обидой: вся пушнина облезла. Раскрыл я охотничью книжку и стал пункт за пунктом проверять – так ли он делал. Оказалось, что кислоты вбухано впятеро больше нормы.

– Зачем же? – не понял я.

– Так для себя же, – объяснил знатный добытчик.

И вот теперь стоял он, облокотившись на столбушок, и покуривал папироску.

– Ты, паря, не выручил бы меня?

– А в чем дело?

Он протягивает мне газету. Выясняется, что редакция объявила конкурс и обещает миллион тому, кто угадает число подписчиков на следующий год. И сосед просит меня назвать ему счастливейшее число и обещает двести пятьдесят тысяч. Пытаюсь объяснить бессмысленность этой затеи, но безуспешно: он мне не верит.

– А за триста?..

– Да если, – говорю, – ты и угадаешь, они всегда могут изменить это число…

– Ну, тогда ладно, – и обиженно вздыхает. – А чего ты вечером свет жег?

Рассказываю про доски, про кабанов, и вдруг он шепчет:

– Кабан…

Оборачиваюсь: по деревенской улице спокойно бредет огромнейший вепрь.

– Ничего себе – туша, – бормочет сосед. – Может, того – подстрелим?.. Мол, оберегаясь от опасности, а?.. Весной медведя‑то подстрелили, который на пасеке домики поразломал?..

– Подстрелить – подстрелили, но составили акт и мясо сдали в столовую, – охлаждаю я пыл соседа. – Ты лучше сгоняй к егерю за лицензией, а потом и поохотишься со спокойной душой.

– Лицензия, паря, денег стоит, да и времени нет, я уж так как‑нибудь, – и, пригнувшись, убегает к своему дому.

Я продолжаю копать. Спустя полчаса охотник возвращается.

– Чего‑то, – говорю, – не было слышно выстрелов.

Сосед только машет рукой.

– Что такое?

– Я его преследовал, преследовал, смотрю – приворачивает к ферме. Думаю: со свиньями познакомиться хочет. А там ведь свинарь – его, опять же, защитить надо! Ну, паря, я аж бегом бросился! И вдруг: кабана этого собаки в ворота пропускают, а на меня набрасываются… Тут свинарь вышел и говорит: «Спасибо, что борова нашего пригнал, а то он, гад, убег сегодня куда‑то»… Так что не повезло мне…