Вышли из храма и по тропочке направились через кладбище в сторону городской окраины. Снегу было еще предостаточно, хотя и грязь местами уже обнажилась, так что, пока дошли до реки, все повымазались. Решили двигаться далее прямо по льду, слегка залитому водою. И вот бредем, бредем так за летчиком, и стало одолевать меня сомнение, а сомнение, известное дело, первый враг веры.

– А полетят ли сегодня? – спрашиваю. – Уж больно погода неважная.

– Полетят, – твердо отвечает наш проводник, – хотя, конечно, туман и облачность – ниже предела.

– Как же тогда лететь? – недоумевает батюшка.

– Ребята грамотные – им погода без разницы.

– А ты‑то откуда их знаешь? – снова удивляется батюшка.

– Да их комполка в Германии комэском был, вместе летали.

– Чего‑о?

– Ну, их командир полка был в Германии командиром эскадрильи, а я служил в соседней части. Мы с ним несколько раз перегоняли машины в капремонт. А перед капремонтом техники обычно снимают с самолета все что можно: радиоаппаратуру, приборы, даже лампочки – на запчасти…

– Как же вы летели? – настал и мой черед удивляться.

– Ночью, – просто отвечал летчик. – Идешь без огней, без рации, города внизу освещены – по ним ориентируешься… Германию проходишь, Польшу проходишь, тут уже малость светать начинает, курс – на солнышко… Подлетаешь к большому городу – там две девятиэтажные башни: между ними снижаешься – и как раз посадочная полоса… Потом отгонишь машину в стороночку, к лесочку, – аэродром все ж гражданский, – переоденешься и через дырку в заборе прямиком на вокзал, обратный билет брать.

– Сурово, – оценил батюшка.

– А куда денешься? Фултонская речь Черчилля положила начало холодной войне. Вот и приходилось…

Между тем все мы уже промочили обувь, а у нас с батюшкой еще и рясы намокли и затяжелели, однако проводник неутомимо шагал по воде.

– Далеко еще? – поинтересовался батюшка.

– До поворота, – отвечал летчик. – Надо прибавить – время поджимает.

Прибавили, сколько могли. На ходу я пытался еще расспросить авиатора о службе в Германии, о том, доводилось ли ему встречаться в воздухе с немецкими или американскими самолетами. Он скупо отвечал и всякий ответ заканчивал соображением о Фултонской речи Черчилля – видно, замполит был силен непомерно.

– Может, хватит? – батюшка совсем запыхался.

– До поворота, – повторил летчик, – бомбить будут там.

– Так ты нас что – вместо мишеней?

Ответа не последовало: летчик замер и указал пальцем в небо.

– Пошли, – прошептал он.

Мы ничего не слышали.

– Первый взлетел… второй взлетел… удаляются… разворачиваются… идут сюда…

Страшенный вой пронесся над нами в тумане и облаках, потом где‑то впереди громыхнуло.

– Отбомбились… уходят… разворачиваются вправо… первый сел… второй сел…

К городу мы приближались в потемках. По счастью, служба еще не началась. Отец настоятель, увидев вымокшие и перепачканные рясы, услышав хлюпанье наших ботинок, изумился до крайности:

– Что случилось?

Мы объяснили.

– Ну ладно, – настоятель кивнул на батюшку, – этот – молодой, но вы‑то, отец диакон?..

– Виноват, – говорю, – у меня к авиации любовь с детства.

– Ну, расскажите хоть, как там оно было?

– Да мы ничего и не видели, – махнул рукой батюшка, – туман, облачность, Фултонская речь Черчилля… – и пошел в каптерку переодеваться.

– При чем тут Черчилль? – не понял отец настоятель.

– Фултонская речь Черчилля положила начало холодной войне, – объяснил я.

– У вас у обоих жар, что ли? Толком про самолеты можете рассказать? Хоть повидали чего? Или – зря маялись?

– По‑моему, – говорю, – классно! Прошли на бреющем – прямо над головой, – и ка‑ак шарахнут! А что вы, отец настоятель, так заинтересовались?

– Да у меня, – смутился он, – вроде как тоже любовь. Неразделенная… Я их даже и повидать за всю жизнь никак не могу: только в кино или по телевизору…

Когда после вечерней службы шли из храма, летчик вдруг сказал: «Тсс!» – и снова замер, как днем на реке:

– Первый взлетел… второй взлетел…

Издалека донесся приглушенный рокот.

– Брешешь ты все, – усмехнулся молодой священник, – ничегошеньки не слыхать.

– А вот и слыхать! – возразил настоятель. – Как вам, отец диакон?

Я кивнул. Мы стояли прислушиваясь. Вокруг, озаряя по‑весеннему льдистые сугробы, догорали в снежных колодезьках свечи. Здесь так принято: приходя зимой на могилку, делают в снегу углубление – пробивают кулаком по локоть – и на дно ставят свечку: она спокойно горит себе в глубине, не боясь ни ветра, ни снегопада. Сугроб сияет теплым свечением, и на душе делается тепло.

– Разворачиваются влево… уходят…

– Так они что же, – спросил отец настоятель, – больше не прилетят?

– Могут, если понадобится, – отвечал летчик.

– Ну, ты узнаешь тогда?

– Конечно, какой разговор? Это ж свои ребята – в Германии вместе служили.

– В грех зависти с тобой впадешь, – вздохнул настоятель. – Летаешь…

– Чего тут завидовать? Просто с детства любил самолеты: ходил в авиамодельный кружок…

– Да и я ходил, и отец диакон тоже небось, а что толку?

– …Потом в аэроклуб, потом окончил авиационное училище и был направлен в Германию… Дело в том, что Фултонская речь Черчилля…

– Стоп, – тихо, но с угрозою в голосе сказал настоятель, – на сегодня достаточно, расходимся по домам. Всем – Ангела Хранителя и спокойной ночи.

Печное дело

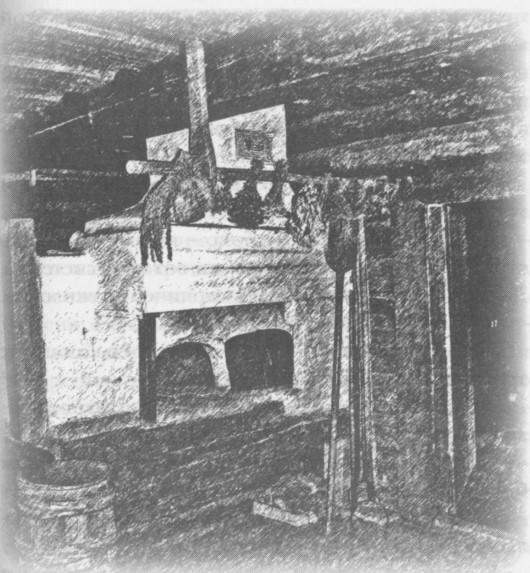

Изба досталась мне старая, древняя даже. Если снаружи ветхость ее можно было попросту прикрыть тесом, то уж внутри кое‑что пришлось поменять: пол был щелястый и холодный, рамы – гнилые, стекла – потрескавшиеся, но самое главное – разваливалась печка, старинная, глинобитная.

Существовала некогда несложная технология: из досок сооружалась опалубка, заливалась жидкою глиною, и глину эту долбили потом деревянным пеньком‑толкачом, пока она, выпустив всю воду, не превращалась в камень.

Отслужив кое‑как одну зиму, трещиноватая печь, не топившаяся лет двенадцать, пока дом стоял без хозяина, стала приходить в совершеннейшую негодность: каждый день я вынимал из ее нутра куски обвалившейся глины. В конце концов она прогорела насквозь, и дым через щели повалил в комнату. Сколько‑то времени я пытался противостоять бедствию, замазывая трещины свежею глиною, но она держалась недолго: высыхая, отслаивалась от стенок, и дым снова пробивался наружу. Стало понятно, что уходить в следующую зиму с такой печкой нельзя. Позвал я самого мастеровитого мужика в нашей деревне. Он поглядел и сказал: «Можно». Мне было поручено разломать реликтовое творение и купить в колхозе огромное количество кирпича, – на том и порешили, скрепив договор самым традиционным способом. Помнится, мастеровитый сосед, разглядывая широченные скамьи, пущенные вдоль стен, в задумчивости проговорил: «Да‑а, у пьяненьких мужичков здесь поспа‑ато…» Затем еще восхитился прежними мастерами, объяснив, что скамьи сделаны из «цельных плах, да не пиленых, а колотых: брали кряж, надсекали с торца и начинали в трещину забивать клинья, пока бревно не лопалось».

Разобрал я кирпичную трубу, разворотил печку, повыносил все во двор, подмел и вымыл запылившуюся комнату. На это ушло три дня. Мастеровитый сосед, возвращаясь вечерами с колхозной работы, всякий раз останавливался перекурить и высоко оценивал мои трудовые свершения. Потом указал, где накопать глины, – я и это исполнил, затратив еще два дня. Наконец, когда я решил, что череда моего подвижничества завершена и теперь за дело возьмется сосед, он вдруг сказал:

– Зятю надо фундамент до холодов положить…

– А после фундамента?

– Можно. Весной. А то ведь в мороз глину не размешаешь.

Переживать мне некогда было: ладно, думаю, человек он некрещеный – какой с него спрос?

Следующим взялся за дело самый знаменитый на всю округу печник, обитавший в райцентре. Я приехал к нему, уговаривал, уговаривал, он, как знающий себе цену мастер, отказывался, но в конце концов согласился. Показал несколько книг, в которых были печи и его конструкции, потряс нагромождением разнообразных знаний о дымоходах, кирпичах и теплопроводности, заявил, что крещеный, но Бог у него в душе, – по этим словам безошибочно определяется закоснелый безбожник, – и лишь тогда мы благополучно отправились в мою деревню.

Тут мне пришлось заниматься точнейшими измерениями и черчением на полу, чтобы дымоход будущего печного шедевра попал точно в отверстие от прежней трубы. На другой день я выпиливал огромный кусок пола, на котором должна была покоиться самая лучшая в районе печь, подводил под края этой площадки шесть кирпичных столбов – заказанный легендарным умельцем фундамент. Потом безостановочно пошли требы, службы, и к мастеру я попал чуть ли не через месяц. Снова привез его домой: заглянув в подпол, он определил, что шести столбов маловато, надо бы – девять. После его отъезда я скорехонько – наловчился уже – соорудил еще три столба под средней линией будущей печки и стал терпеливо ждать назначенного мне срока.

Между тем короткое здешнее лето по обычаю кончилось, начались дожди, ветра, ночные заморозки, спать приходилось в одежде, да электрический обогреватель немного еще выручал.

В назначенный день прибыл мастер. Надел фартук, очки, разложил инструменты и пошел посмотреть приготовленную мною глину. Глина была трех сортов: из ближнего оврага, из дальнего и – размоченные комья от старой печки. Мастер помял пальцами и одну, и вторую, и третью:

– Не нравится.

– Да отчего ж не нравится, когда у нас ею все пользуются?

– А, у вас всегда плохая глина была!

– Шестьсот лет всех устраивала – из нее за это время, поди, не одну тыщу печей сложили… Да и собор, самый большой на всю округу, из этой же глины – кирпичи ведь прямо здесь и пекли…

– Я с этой глиной работать не буду.

– Так где ж взять хорошей?

Он назвал место неподалеку от районного центра. Через год‑другой, когда счет крещенных мною пошел на тысячи, а погребенных – на сотни, я нашел бы и грузовик, и помощников, а в ту пору рассчитывать можно было лишь на себя.

– Оттуда мне не привезти.

– Ну а эта не подойдет: не нравится мне ее консистенция – не люблю я с таким материалом работать, – сказал еще что‑то про суспензию, эмульсию, ингредиенты и уехал.

И тут, по недостатку духовного опыта, совершил я большую ошибку: надобно было сразу начать молиться за мастера, да не просто, а усиленно, или, как мы говорим, сугубо, но я совершенно забыл про несчастного, тем более что служебная необходимость вновь на несколько дней отвлекла меня от холодной избы.

И вот возвращаюсь, а глина в корыте замерзла… Продрожав в телогрейке и ватных штанах до утра, я начал носить в дом кирпичи: глину приходилось рубить комьями и отогревать на газовой плите в кастрюлях и ведрах…

Так совпало, что в это время один немастеровитый сосед начал класть печку своему сыну и все приходил ко мне для обмена творческими достижениями. Мы, быть может, и помогли бы друг другу, но уже после первого ряда кирпичей задачи наши стали решительно расходиться: он строил обыкновенную русскую печь, а я – неизвестно что, но в размерах, заданных большим мастером под неведомую конструкцию. Попутно выяснилось, что кирпичи мои – а колхоз собрал мне все остатки со складов – разной величины, и оттого ровных мест на стенах сооружения оказывалось совсем немного. Правда, впоследствии всякий новый человек, попадавший в дом, почему‑то усматривал в этой щербатости невидимую мною закономерность и восхищался способностями печника, сумевшего выложить столь непростой орнамент: «Это, наверное, работа…» – и называлась фамилия печной знаменитости.

Зато сосед мой видел когда‑то, как с помощью деревянной опалубки выкладывается внутренний свод, и рассказал мне об этом, а то ведь я не мог сообразить, каким образом лепится из кирпичей «потолок». Потом выяснилось, что «потолок» получился неправильный: у правильного в каждом ряду должно быть нечетное число кирпичей, потому как самый верхний – одинокий «замковый» – должен распирать своды, а у меня в каждом ряду насчитывалось двенадцать, то есть «замковых» или вовсе не было, или выходило по два.

– Так не бывает, – сумрачно говорил сосед и снова лез пересчитывать.

С большим мастером я встретился только зимой, когда приезжал в Дом культуры на детский утренник. Помню, учительница вывела меня на середину зала и спрашивает:

– Дети, знаете, кто к нам пришел?

– Дед Моро‑оз! – грянули они как по команде.

После утренника сталкиваюсь на улице с печником: согбенный, еле ползет. Спрашиваю, что с ним случилось. Оказывается, вернувшись от меня, он тяжело заболел: воспаление легких, полиартрит, какие‑то осложнения – так до сих пор выкарабкаться и не может…

– Старуха моя сильно ругалась! «Что ж ты, – говорит, – дурень, сделал? Шестьдесят лет, – говорит, – у нас священника не было, наконец появился, а ты его выгнать надумал? Да за это, – говорит, – такое наказание может быть…» Вот, руки скрючило: ни кирпич, ни инструмент держать теперь не могу… Велела прощения попросить: без этого, говорит, никакой мне надежды не будет… Так что вы уж…

Тут‑то я и понял свою вину: надо было в тот самый день начать молиться за бедолагу.

Спросил он еще, как завершилась история с печкой. Я рассказал.

– А какой, – поинтересовался, – системы, какой конструкции?

– Да бросьте вы, – говорю, – какая уж там конструкция: без шапки можно спать, вот и вся система… Да в своде еще по двенадцать кирпичей уложилось…

– Так не бывает, – говорит.

– Да я и сам знаю, что не бывает, только куда уж теперь от этого денешься?

Он пообещал, если оклемается, бесплатно переложить печь, и даже соглашался на нашу глину.

– Теперь, пожалуй, и оклемаешься, если и сам будешь молиться, конечно.

– Придется, наверное. Старуха тоже вот… заставляет.

К весне он почти поправился и летом приехал перекладывать печь.

– Как же вам удалось трубу в старое отверстие вывести – ведь все было рассчитано под специфическую конструкцию?

– А эта что – не специфическая?

– И кирпичей в своде действительно по двенадцать.

– Виноват, – говорю.

– Коэффициент полезного действия чрезвычайно мал: уж больно толстые стены, – то есть вы пожертвовали теплом ради излишней прочности… А что это за лежанка? И почему две чугунные плитки? Ну, спереди – это понятно, а сзади‑то зачем?

Объясняю, что сначала, как положено, установил плитку спереди, в устье печи, но дымоход получился почти прямой, и от неистовой тяги дрова вылетали под самые облака, а то, может, и выше. Тогда, для усложнения дымохода и чтобы не засорять поленьями небеса, сложил еще одну плиту сзади, соединил ее вдоль стены с передней – вот и получилась лежанка, на которой хорошо спину лечить, да и Барсику она очень нравится: зимою, как только с драки придет, – и на лежанку, окровавленную морду оттапливать, на морозе ведь не умоешься. А тут сядет, отворотившись от меня, языком и лапами поработает, потом, зажмурившись, оборачивается – представляет морду для обозрения: переносица исполосована, над бровью клочка шерсти недостает, одно ухо стало узорчато‑кружевным, а от другого и вовсе почти ничего не осталось. Наконец осторожно открывает один испуганный глаз – этот на месте, другой – тоже цел. «Все в порядке, – говорю, – молодец!» Он вмиг спрыгивает с лежанки и, не замечая миски с едой, направляется к двери: стало быть, еще не последний раунд сегодня…

Мастер сосредоточенно попримолк: вероятно, продумывал технологию переделки и оценивал объем предстоящих работ.

– Вы бы не напрягались, – говорю. – Меня эта печь вполне устраивает.

Он улыбнулся.

Впоследствии мы встречались нечасто, но всякий раз – с неизменной симпатией. Я испытывал искреннее уважение к этому человеку за все, что в наших печных делах довелось ему выстрадать, понять и преодолеть. Похоже, он отвечал точно таким же чувством.

Строители

Поначалу богослужения совершались в маленькой комнатке бывшего швейного ателье. Колхоз надумал было заключить с нами договор об аренде этого помещеньица, а мы в ответ – договор об аренде собора, в котором с тридцатых годов колхоз размещал то гаражи, то мастерские и до того наразмещался, что довел грандиозное кирпичное сооружение до мученической погибели. И тогда правление колхоза усовестилось и решило построить рядом с останками собора новый храм – хоть небольшой, деревянный, но вполне всамделишный.

Председатель принес старенький «Огонек» с репродукцией картины «Над вечным покоем» и сказал: «Во! Такого хочу!» Пригласили бригаду плотников и начали строить. Бригада эта состояла из закарпатцев, которые в прежние времена наезжали сюда возводить скотные дворы и зерносушилки и завистливо именовались шабашниками, но потом обзавелись семьями и превратились в обыкновенных людей. Избраны они были для столь ответственного предприятия лишь потому, что обладали единственным на всю округу церковным календарем, привезенным с далекой родины.

Однако вскоре обнаружилось, что под воздействием наших холодов и промозглой сырости закарпатская воцерковленность получила совершенно неожиданное преломление: они частенько попивали, и все‑то в честь именин. Откроют календарь: вот, дескать, у Александра именины, вот – у Бориса, вот – у Феодора. А разных Феодоров в святцах – немало… Я пытался выяснить, когда кто родился, когда крестили, чтобы утвердить законные дни тезоименитства, но тут они начинали доказывать, что у них, настоящих православных людей, так принято, потом переставали меня понимать и наконец вовсе переходили на украиньску мову. Тем не менее работа мало‑помалу шла и, возможно, дошла бы до положенного завершения, когда б к бригаде не присоединился еще один земляк – Ваня. Разом добавив в плотный праздничный график великое множество именин, он нанес смертельный удар по строительству, и оно прекратилось. После чего вся бригада, прихватив столь любезный их плотницким сердцам календарь, отправилась искать счастья в других палестинах.

Впрочем, до своего исчезновения они еще предложили мне построить баньку из бруса и востребовали за работу сорок бутылок водки. Было это в суровые дни противоалкогольных гонений, когда продавали по две бутылки в месяц, и дело, стало быть, откладывалось на двадцать месяцев. Мог, правда, получить и сразу, но лишь на собственные поминки – тут разрешалось как раз два ящика. Но в таком случае непонятно, зачем и баня нужна.

Через месячишко они снова объявились с готовностью сбросить цену. Я показал им готовую баньку.

– За сколько? – поинтересовались они.

– За бутылку.

– Шо ж за дурень на то согласился?

– Да это я сам, – говорю. – Сложил, а потом с соседом обмыли.

Они сочли, что я сильно продешевил…

А церковь достраивали колхозные плотники. Работали добросовестно: и переплетцы оконные малыми квадратиками собрали – как в старину, и царские врата по мере своей фантазии фигурно вырезали. Это ощущение важности церковного дела унаследовали они не иначе как от деда‑диакона. Но и от отца, разорявшего храм, тоже кое‑что перепало: пока шло строительство, мастеровые и выпивали в алтаре, и курили, и в карты поигрывали. Какое‑то время кощунственность эта обходилась без происшествий. Ради заслуг деда‑диакона, наверное. Потом к плотникам присоединился электрик, у которого неблагоговейности тоже было – пруд пруди, и произошло недоразумение.

Стали электричество подключать. Залез монтер на верхушку столба и пробует на ощупь, в каких проводах есть ток, а в каких нету. И вот найдет нужное и орет: «Фаза!» И всякий раз прилагает что‑нибудь непотребное. Я предупредил его, что ругаться не следовало бы. А он в ответ: мол, это все… вроде как ерунда, и ничего он не боится, потому что с этими фазами давно знаком. И тут – то ли ремень на монтерской «кошке» развязался, то ли фаза какая‑то незнакомая попалась, но светоносец вдруг опрокинулся вниз головою и неудобно повис на одной ноге. Пока бегали за стремянкой, нога выдернулась из ботинка и бедолага нырнул прямиком в землю. Обошлось без переломов. Забравшись снова, он более уже не сквернословил и с фазами разобрался на удивление легко – действительно по‑приятельски.

Подошла пора восстанавливать еще один храм – каменный, находившийся в семидесяти километрах от моей деревни. Местные власти предложили опытного хозяйственника, который всю жизнь что‑то строил в наших краях. Он развернулся быстро: сразу же у него завелись деньги, появился лес, кирпич, цемент, шифер. Строительные материалы исчезали, обретались вновь и вновь исчезали. Машины с колхозным мясом шли в далекий северный город, где бригада сварщиков бросала на стапелях недостроенную подводную лодку, чтобы выполнить срочный заказ нашего хозяйственника… Лес – напротив – отправлял он в южный город и радостно сообщал мне, что взамен высылают электроавтобус:

– Никакого бензина не надо: зарядил от сети – и катайся. Да еще и гармонь обещают в придачу.

Похоже, это был длинный троллейбус с «гармошкой»…

Год проходил за годом, а в храме ничего не менялось.

– Пока я строю – я живу! – пел хозяйственник.

– И очень неплохо, – свидетельствовали прихожане.

Выгнать его было трудно – местная власть, имевшая здесь корыстный интерес, препятствовала, но в конце концов дело разрешилось благополучно. Впрочем, после моего отъезда его допустили к восстановлению еще одного храма: крест на купол он водрузил в точности задом наперед, но приобрел новую автомашину…

В соседнем районе своего священника не было, и мне иногда случалось касаться соседских забот. Там за восстановление деревянной церкви взялись учителя сельской школы во главе с молодым директором.

К сожалению, в их компании отчего‑то не оказалось преподавателя физики: мастера сняли медные ленты, непонятно зачем проложенные по стенам от кровли до самой земли. Через два дня молния сожгла церковь. Только тогда провозвестники будущего сообразили, что ленты призваны были разделять разряд небесного электричества и провожать его в землю. Вооружившись этим познанием, они взялись за следующий храм – благо церквей у них сохранилось немало.

Однако самые большие потрясения были связаны с судьбой трехсотлетней шатровой церкви. Тут, наконец, действовали настоящие профессионалы: приехавшие из большого города реставраторы возвели вокруг храма строительные леса и к каждому бревну приколотили по алюминиевой бирочке с номером. Они хотели разобрать сооружение и перевезти его в свой культурный город для пущей сохранности. Однако наши не отдавали. Тяжба продолжалась несколько лет, и все это время церковь оставалась в лесах, на площадках которых с северной, теневой, стороны снег лежал до июня, подтачивая старые стены.

Однажды местная газетенка сообщила, что власти большого культурного города смирились с твердостью наших властей и дают деньги на реставрацию зодческого шедевра, поглядеть на который съедутся туристы из цивилизованных стран, – тут мы, дескать, и разбогатеем…

Между тем за неделю до этого многообещающего известия сорокаметровый храм рухнул, сокрушив разлетевшимися бревнами могильные кресты маленького погоста, и ни реставрировать, ни перевозить стало нечего.

Вот так и строили…

Дрова

Переселился в деревню, а дров – нету. Спрашиваю – купить, но никто не продает: самим, дескать, надобны. У некоторых запасено столько, что и до скончания времен не спалить, топи хоть круглые сутки. Стоят вдоль огородов нескончаемые поленницы – иные и почернели, и гниют, но: «Самим пригодятся». И ничего уж тут не поделаешь – это по‑крестьянски…

Между тем подошел ноябрь, стало холодно. Тут, по счастью, нашелся жертвователь – облагодетельствовал целой телегой дров. Правда, дрова эти были рассыпаны по двору пилорамы: у мужиков что‑то не задалось с вывозом – перевернули и телегу, и трактор. Впоследствии разная тяжелая техника закатала поленья в грязь, а грязь замерзла от наступившего похолодания. И вот обухом колуна навыколачиваю дровишек, каких привяжу к багажнику велосипеда – и домой. Пока одни горят, другие сушатся в устье печки: завтра – им гореть, а сушиться будет следующая вязанка. Конечно, и грязи от этих дров было несметно, и пар по избе плавал, точно облако, но тепла хватало вполне. Все бы ладно, да началась зима, и дрова мои засыпало снегом, отчего они превратились в полезное ископаемое.

Как‑то разгребаю сугробы в поисках спасительной древесины – подъезжает автомобиль. Выходят из него люди в черных пальто и начинают махать руками – ведут, стало быть, начальственный разговор. Потом приблизились посмотреть на непонятное им занятие. А я как раз три чурочки раздобыл, четвертую выколачиваю. Глянули они и рассмеялись:

– Лес продаем тысячами кубов, а священник дровами не обеспечен.

– Вот, – говорю, – и выпало вам счастье принести достойный плод покаяния.

– А мы – безбожники, – и снова смеются.

– Безбожники, но – православные, христианские? – спрашиваю.

– А какие еще бывают?

– Ну, наверное, иудейские, мусульманские…

– Нет уж, отец, нам этого не надо: мы – свои…

Через несколько дней прислали они грузовик: еловые пни, оставшиеся после разделки стволов. Эти дрова тоже были сырыми, горели плохо, дымили, да еще и стреляли из печки мелкими угольками, но благодаря им я дотянул до того времени, когда началась очередная заготовка топлива.

Двое механизаторов взяли меня в компаньоны, и на колесном тракторе мы отправились далеко за реку. Весь день валили деревья, обрубали сучки, назавтра – опять туда же. Вечером возвращаемся, сосед говорит, что за мною приезжали – отпевать, но так и уехали восвояси. Причем старик, хоронивший брата, сильно бранился: негоже, мол, батюшке бродить на лесоповал – он должен сидеть дома, дежурить, как врач «скорой помощи». Старик, конечно, был прав.

Утром я помчался вослед за ним и успел. А потом он рассказал мне, как была устроена приходская жизнь в прежние времена. Мир определил нарезать церкви тридцать шесть гектаров земли: восемнадцать – священнику, двенадцать – диакону и шесть – псаломщику. По одному гектару от каждого можно отнять: на этой площади были храм, погост, школа. А остальная земля кормила клириков: сами прихожане арендовали и обрабатывали ее, расплачиваясь натуральным продуктом. Причем священнику строго‑настрого воспрещалось работать: лишь в самом начале сенокоса дозволяли ему пройти рядок по луговине и отправляли домой. Дровами его снабжали в любых количествах и, само собою, бесплатно.

– У батюшки жизнь – сплошное дежурство, – поучал старик. – Работу за него сделает мир, но уж если что духовное понадобится: исповедь, соборование, крещение, венчание, отпевание, – батюшка должен быть на месте и в полной готовности… А потом, руки… Гляньте‑ка на свои руки… То‑то и оно – обыкновенные: в порезах, мозолях, чернота въелась… И у меня такие же. Но я никого не благословляю, к моим рукам никто не прикладывается… А священнику приходится еще и новорожденных в купель окунать, и венцы цеплять на молодоженов – куда ж с такими страшными лапами?..

И снова старик был прав.

Впредь я уже на заготовки не отлучался: выписывал в лесничестве необходимые пятнадцать кубических метров, и лес приволакивали мне прямо к дому. Оставалось распилить два десятка хлыстов, переколоть и уложить в поленницы. А еще – завел в храме наждак, которым и доводил руки до приличного вида.

Так и учился уму‑разуму помаленьку.

Пшеница золотая

Неделю не мог домой попасть – служил на дальних приходах. Возвращаюсь – а у меня перед домом сеют. Отслужил молебен, положенный перед началом сеяния хлебов, взял святую воду и пошел по дорожке через поле, кропя парящую землю. Гляжу, кругом все пустые бутылки валяются – насчитал шесть, и механизаторов – они на дальнем краю у тракторов возлегли – тоже шестеро… Окропил трактора, зерно в сеялках, отцов‑механизаторов и ушел восвояси.

А сеяли они пшеницу, которая в здешних краях ну никак не урождается. То есть в прежние времена, когда Отечество наше было православной державой, местный народ даже торговал пшеницей, потом, когда оно отступало от веры, пшеница еще кое‑как вызревала, но вот уж когда оно провозгласило себя страной воинствующих безбожников, пшеница удаваться перестала. Как говорил наш архиерей: «За всю историю человечества не было в мире других дураков, которые провозгласили бы богоборчество государственной политикой. Додумались, паки и паки!»

Пока пшеница себе возрастала, я мотался по огромнейшему району с разными сельскохозяйственными требами: в одном углу нужен дождь, в другом – вёдро… Получилась полная неразбериха. Известно, что раньше священники на молебен о дожде брали с собою зонтик. Мне зонтик был без надобности, поскольку я успевал уехать на автомобиле до начала дождя, но люди‑то оставались! И когда я недели через две снова попадал в этот край, то оказывалось, что ручьи вышли из берегов, мосты посносило, а сенокос может не состояться вообще, так что пора готовиться к голоду. Срочно служили другой молебен. Дождь прекращался, но в течение двух недель до следующего моего приезда засуха сжигала посевы и даже траву, так что голод опять оказывался неминуем. Либеральный газетчик организовал партию «зеленых», возглавил ее и в каждом номере публиковал передовую статью об угрозе глобальной экологической катастрофы в районе… И тогда вместо молебнов о вёдре и дожде мы стали служить молебны, полагающиеся перед началом доброго дела. Тем более что к этому времени сложение крестьянских просьб стало представлять собою неразрешимую задачу: один‑два дождичка для картошки, но чтобы сенокосу не повредить, а там для капусты маленько добавить, но не в уборочную, хотя и для грибков дождик не помешал бы, но без жары, чтобы не зачервивели…