Лупите давайте по пустому‑то месту! Сверху, с угорышка, мне было видно, что, дугой обогнув пристань, буксиры бесследно растворились в туманном сумраке.

Но что они творят? Смерть ведь… Верная ведь гибель! Задним ходом буксиры пятились и снова шли на берег, прямо на орудия и пулеметы. Будто нарочно туман отнесло ветром, все три буксира очутились на виду, залитые светом пожара. На полукруглых кожухах колес я даже успел прочитать названия судов: «Мурман», «Могучий»…

Через рупор раздалось:

– Кормовые, пли!

Гудело, раскалывалось небо. Тесно в берегах раскатам ночного боя, грохоту взрывов, свисту пуль и осколков. Рев орудий, пулеметную и ружейную перестрелку усиливало и разносило эхо.

«Могучий», шедший по пятам за «Мурманом», вывалился из общего строя, замученно шлепая плицами. Окутанного паром, течение сносило его к берегу, под огонь артиллерии, под свинцовую вьюгу пулеметов. Огрызаясь, рявкала на борту одна пушка, остальные умолкли. Буксир зарывался носом в воду, порой исчезал за всплесками тяжелых снарядов.

– На «Могучем», без паники! – прогремело в рупор.

«Мурман», подойдя к подбитому, теряющему ход и управление буксиру, заслонил его собою.

Вожак эскадры тоже был поврежден, борта в пробоинах прямых попаданий.

Столб воды поднялся перед ним.

Недолет…

Столб сзади!

Перелет…

Первый в бой, последний из боя, отступал «Мурман». С капитанского мостика, жадно глотая ленты, стучал пулемет, и за ним был тот, кто командовал боем: великан в плаще‑дождевике. Я‑то его сразу приметил.

Пылали амбары и белый пароход с крестатым флагом на косой мачте.

Ну, решайся, Федька, не упусти свой час! Я опрометью скатился под обрыв.

Вода холодная: дрожью всего обняло, зубы заляскали, едва я по колено забрел. Собрался с духом и поплыл. Течение подхватило, понесло навстречу переднему буксиру. Он надвигался, вырастал темной громадой – много быстрее, чем казалось с берега, когда буксир чуть подавался вперед, шлепая плицами колес. Он зарывался в воду, с усилием откатывал от себя пенные валы, мы сближались стремительно, стало мне жарко, несмотря на холодную воду: Федька, безголовый, сомнет ведь он тебя!

Опорок слетел. На, леший, ходи теперь босой… на, леший! Нарочно крючу пальцы, чтобы уцелевший опорок сберечь. По сторонам чикает: чок, чок. Пули – хватило у меня ума догадаться. Буксир огрызается: частит скорострельная пушчонка, пулемет стрекочет: так‑так‑так… так‑так! Лезет буксир громадным утюгом по воде – этакий раз пригладит, больше не попросишь.

Внутри судна, в трюме, наверное, душно, иллюминатор открыт. Он низко, в отверстие чуть не заплескивается волна.

Шумел буксир колесами, начало меня мотать в волнах, одежда враз отяжелела, и в отчаянии я рванулся к берегу. Куда там! Тянет вниз – на дно, тащит под днище буксира, как засасывает.

Ну, пропал!

До смерти не забуду, как рывком посунуло меня к буксиру и ногти скользнули по железной осклизлой обшивке судна. Каюк тебе, Федька! Из последних сил уцепился за иллюминатор, перебрался руками. На, леший, иллюминатор‑то узкий, не пролезть…

– Это что за русалка в картузе?

Нашелся же на палубе добрый человек!

Багром меня зацепили, подняли из воды: кучи стреляных гильз на палубе, дымом пахнет пороховым, а буксир, и точно, едва‑едва движется – на береговые кусты глянуть, то будто на месте стоит.

* * *

Сидевший у стола человек походил и на мастерового – сатиновой косовороткой с белыми пуговками, очками, какие обыкновенно носят рабочие по металлу; и на учителя – высоким лбом с залысинами, цепким, сосредоточенным прищуром глаз. Но на адмирала? Нет и нет. Адмирал, то мундир с шитьем, штаны с лампасами – сам видел на картинках.

А у этого дужки очков ниткой обмотаны, на плечах старенький макинтош‑дождевик, полу оттопыривает маузер в деревянной кобуре.

На мостике «Мурмана» с командирским рупором, за пулеметом, прикрывавшим отход буксирной эскадры, он выглядел великаном, на самом же деле невысок, худощав. Лицо нездоровое, землистое. Опущены припухшие веки.

Жалко, опорки я утопил. Одежда сырая: долго продержали на верхней палубе, малость и обсушился в кочегарке, как привели в каюту командующего – с картами на столе, с телеграфным аппаратом, за которым возится связист. Ежусь зябко, унимаю дрожь – какой уж у меня сейчас бравый вид, раз едва не утоп и багром из воды выволокли.

– Ну‑с, – командующий ногтем пригладил подстриженные усы. – Так кой тебе год, Федя?

– Сказывал уж: шешнадцатый с Миколы‑вешнего пошел.

Связист прыснул в кулак.

– Чего ты? Правду говорю: шешнадцатый.

Командующий сверкнул очками, и связист как подавился: замелькал пальцами над аппаратом. «Пи‑пи», – проворно завыстукивал морзянку.

Строг хозяин, не плошай, Федька.

– Вы на годы не смотрите: в доме я большак. Отец с войны не вернулся, и что пахать, что мешки носить – взрослому не уступлю.

– Грамотный?

– Почтальоном служил. С рекомендацией волисполкома.

– Газеты читал?

– От безделья, что ли? – я осваивался больше и больше. – В хозяйстве работник, считайте, я один.

– Хозяйство большое?

– Ничего, вполне зажиточное. Против других мы не голь какая‑нибудь.

Ай, возьми леший! Красные зажиточных не любят. Им Овдокша‑Квашня депутат. На, леший, дал промашку!

Командующий мял переносицу, натертую очками.

– Каманы, ты говоришь, не притесняют?

– В самую точку! Кофий пьют и за девками бегают.

Отстукивал связист на аппарате, лыбился втихомолку.

– Что? Что? Правду я сказываю, бегают. Рожи сытые выскоблят, наодеколонятся – танцуй, рус‑Марусь, хоровод!

Заструилась из аппарата узкая бумажная лента.

– Телеграмма, – доложил связист. – Предписание штаба.

– Потом, – сказал командующий.

Эво, я важней, чем штабное предписание? Я – сейчас, приказ – потом?

Приободрился окончательно. Пронесло, кажись, благополучно. Не допытываются, по какой такой причине я на службу прошусь.

– Каманы, скажу вам, русскими брезгают. Значит, будто мы не люди.

– Ну‑ка, ну‑ка… – оживился командующий. – Давай подробнее.

Куда ни шло, потрафлю. Со мной достойно обходятся, то в лепешку расшибусь, но потрафлю. Угодить хорошему человеку не зазорно.

– В избах, товарищ командующий, тараканы – каманам не любо. Бороды у мужиков – не нравится. Нужники… С нужниками прямо‑таки история! Семейство Овдокши, который был волостным депутатом, под арестом. В отместку за хозяина. Изба пустая, стало быть. Так каманы в нужник повадились к Овдокше. Ну, будто им чудо какое‑то! Хохочут дурни: «О туалет, сенатор Квашня!» А чего такого? Нужник как нужник – обыкновенная, скажу откровенно, дыра…

При последних словах связист едва на стуле усидел:

– Не могу… Цирка не надо!

Командующий гневливо запокусывал ус. Подрагивали руки. Широкой кости тяжелые руки, лежавшие поверх карт.

– Пять суток ареста.

Связист поперхнулся.

– За что, Павлин Федорович?

– Еще пять суток, – ровным голосом прибавил командующий. – Чтобы на досуге основательно поразмыслить: не только за что, но и за кого мы воюем. Отсидите положенное, побеседуем.

– Слушаюсь.

– Вызовите смену.

– Слушаюсь.

Связист откозырял и, чеканя шаг, будто аршин проглотил, оставил каюту.

И командующий вышел. Через минуту вернулся с полосатой тельняшкой.

– На, сырой весь, простудишься.

– На доброте вашей премного благодарны, – я поклонился низко.

Командующий построжел. Очки как льдинка, губы истончились. Сердце у меня упало: на, на, леший! Не по нему поклоны‑то! А гневить его… Строг шибко! Живехонько я пиджачишко скинул и рубаху. Да появиться мне в Раменье в тельняшке… Ну их галифе и канты, флотская тельняшка всего фасонистее, ежели кто понимает.

– Что еще такое? Что за живопись у тебя на спине? – спросил командующий.

Унеси, нечистая сила, про рубцы‑то я и забыл, до того обрадовался тельняшке.

– Кто тебя?

Чего уж, попался. Стою, понурился. Отберут тельняшку, высадят с парохода.

– Каман. Плеткой. Почто я Карюху не понукал, он меня пороть…

Командующий отвел взгляд.

– И я, братушка, поротый, – вымолвил он глухо. – Подоспел срок служить в армии, а я исправнику письмо накатал. Отказываюсь царю служить, и точка. Гордый был… что ты! Законы Российской империи и полиция, суд – нипочем! Естественно, забрили насильно. Тогда от присяги отказался. Защищать престол и отечество, если оно держится на крови и слезах трудового народа, противно моим убеждениям. Ах так, сукин сын! Получай дисциплинарный батальон! Тюрьма это солдатская. Розгами секли. По первому заходу тридцать ударов. Уволокли в карцер на хлеб и воду. Отбыл. Примешь присягу? Не намерен! Пятьдесят розог. До полусмерти избили и за решетку – в «государеву темницу», в Шлиссельбург. Потом суд. Получай каторгу, смутьян, звени в Сибири кандалами…

Командующий раскуривал папироску. Спички ломались. Он поворачивался боком, полу плаща оттопыривал маузер.

Сделал знак оставить каюту:

– Ступай.

Голова у меня шла кругом. Да что это такое, герой, и на тебе, поротый?

Парнишка‑связист, навалясь на поручни, поджидал на палубе.

Сплевывал в воду и скучал.

– Знать бы мне, что из‑за тебя схлопочу десять суток гауптвахты, я б тебя багром утопил, русалка в картузе.

– Слушай, с кем я говорил‑то?

– Лапоть! Павлин Федорович Виноградов тебя принял. Уловил момент? – рывком связист напялил мне картуз на уши. – Хоть табачок будешь на «губу» передавать?

Павлин Виноградов из главных главарь был в Архангельске. Вроде как губернатор. С каторги да в губернаторы… Чего уж, революция!

Еще одно бы мне узнать: где германцы? Не я один в Раменье верил, что красные с немцами заодно. Потому каманы высадились на севере, чтобы Расею от немцев оборонить.

Пустынна палуба. Матрос, засучив штаны, моет шваброй настил. Налетают чайки, плавно паря, смугло‑розовые в отсветах встающего солнца, с глазами, как спелая черемуха.

Стоял буксир, привалившись к берегу, тянулись к нему от деревни провода.

Глава X

«Туру‑туру, пастушок…»

Скрипит люлька, выплетенная из дранок зыбка, Васюту я укачиваю:

Туру‑туру, пастушок,

Калиновый батожок.

Одиноко, от деревень на отшибе, жмется к роще хуторок. Изба в хуторе – лицом на закаты, на луг и стога, на ольховые перелески и спелую рожь.

Нечего печалиться, Чернавушка, разве над тобой каплет? Не сосны, люлька скрипит; не журавли с болота курлыкают, не сова из хвойных потемок сердце рвет пугающими вскриками, уханьем протяжным – на беленой печи мухи жужжат… Есть у тебя крыша, чего ж тебе еще, Чернавушка?

Изба просторная. Поставил ее свекор тети Поли. Годами подряд зимовал на Новой Земле, копил деньги на избу, на хозяйство. Не пожилось, как раньше мечталось, поманила воля, студеное море: не доплотничав, уехал обратно в полярный край…

Всего дороже воля. Я понимаю.

За окнами покой, золотой вечер.

Где отец? Где Ольга Сергеевна, Тимоха, Овдокша?

Не допытывайся, если всей моей воли зыбку качать, Васюту, мужичка‑годовичка, байкать:

Ворон свадебку играл.

Всех честных гостей скликал.

Был тут сыч боярин,

Филин, важный барин.

Самой себе вижусь я цыпленком: сидел пуховенький, сидел себе желтенький. Возьми и расколись, развались скорлупка. Развалилась она, раскатилась – обугленными бревнами по лужку, по мураве, от которой шел горький чад!

Никто так глубоко не заблуждается, как взрослые.

Они уверены: тебе пятнадцать, то ничегошеньки ты не соображаешь – вовсе ребенок! А у ребенка позади потайной костер у ручья, где закипавшее в котелке молоко на угли брызгало; была и белая ночь с обыском в светелке. Что сейчас дальше ожидать? Кого не устраивает настоящее, у того думки о завтрашнем дне, вперед он смотрит. Сопоставляет и примеряет. Себя с людьми другими сопоставляет: какова с ними‑то рядом? Примеряет жизнь на себя: гожусь‑то на что, на какие дела?

«Родину» я знаю. Тетя Поля о ней рассказала. Растет эта травка на нивах. Всегда ее хлебороб видит. Землю пашет, травка не цветет, но зеленеет. С весны до осени она в цвету. Зеленая, прямо с цветами уходит под снег.

Для мужика родина – его поле. Оттого и травку так – «родиной» – прозвали, что всегда она в поле, хоть зимой, хоть летом…

Но что мне родина, если чужая крыша надо мной, перед глазами обугленное пепелище и горький чад очи застит?

Качаю зыбку. Нянька, по чужим избам пестунья, в этом все дело.

В горнице похаживает Викентий Пудиевич – сапоги не скрипнут, голова забинтована. На тропах вязких лесных, на росах размокли хромовые сапожки.

Я допытывалась у отца, где, как учитель ранен, тятя усмехнулся:

– Шишка с елки упала.

За маленькую меня считает!

– Васенька, а пойдем‑ка мы на улку? – выглянула я в окно. – Погуляем, парнечок. Из избы в двери, из дверей в чисто поле, из поля в темный лес! Ой, какие у Васи чулочки, какая шапочка. Любит Васю мама, любит зернышко сивенькое…

Ладно, хоть из избы выходить дозволено. Вечером тень избы дойдет на огороде до гряды с капустой, и ступай гулять. Охота, неохота – ступай, не перечь. Только не забудь составить на лавку горшок с геранью, занавесить окно платком.

Есть за полем в роще березовая поляна с елкой. Ствол у елки толстый, кора потрескалась, в сгустках смолы, в ямках, продолбленных дятлом. У подножия сучья посохли и обросли висячим мхом. Снизу елка седая‑седая, старым‑стара, зато вершинка тоненькая, мохнатым этаким пальчиком. Тычет елка пальцем в небо. Ни дать ни взять – наш батюшка, отец Павел, на проповеди: «Православные миряне, вспомним поученья святых угодников». Ей‑ей, елка вся в батюшку: дородная, осанистая, мох висячий, точь‑в‑точь как седые волосья, и палец кверху!

Вася, едва я его на одеяло под елку усадила, сгреб в ладошку какую‑то козявку и поволок в рот.

– Фу, Вася, фу, брось. На‑ко ягодку. Ой, какая Васюте ягодка досталась, чистый мед.

Рву я веточками бруснику, Васе ношу. Добро в лесу: комарье сгинуло, и тепло стоит.

– Девочка, не скажешь, где боровиков найти?

Я вздрогнула: за кустом стоит человек.

Сердчишко мое екнуло. Пришел…

Три вечера не являлся и пришел: на руке корзина под грибы.

Как он называется? Связной, да?

– За боровиками, – пробормотала я условные слова, – лучше вам ближе к Темной Рамени.

– Я из Городка.

– Тогда найдете грибов ближе – на Кречатьем угоре.

Связной мне знаком: телеграфист Михаил Борисович.

Мы склонились голова к голове.

– Передай свату: у склада часовые сменяются каждые четыре часа. Товар и приказчики на условном месте.

Ворошим мы мох, траву: белые грибы‑боровики прячутся, покопаешься, пока на глаза попадут.

– Куме скажи: у Высоковского гостит подозрительный приезжий. Владеет русским языком, знаком с местными условиями. Идут аресты, хватают, как по списку…

Оборвав на полуслове донесение, Михаил Борисович, пригнувшись, нырнул в кусты.

А, это ж Пахолков – кожаная фуражка мелькнула в березняке.

Опостылело ему в четырех стенах, вышел подышать свежим воздухом, вот и все.

Зато порядки у нас… Свои своих не узнают: пошел телеграфист чесать по кустам, ногами длинными выкидывать – заяц, да и полно. Корзину хоть бы не потерял!

Ей‑ей, игра у нас какая‑то, и занимаются игрой взрослые люди. Горшок с геранью. Свиданье под елкой… Скажи кому, не поверит!

* * *

Почему говорят о сумерках: темень пала? Она поднимается выше и выше. Из кустов и со дна лощины. Все в том, что начало сумеркам дают тени: от косых изгородей, от черемух на пожне, от каждой былинки. Снижается солнце, тени удлиняет. Тени заволакивают землю, после заката они смыкаются и словно бы глохнут и слепнут. Мало‑помалу от них, от теней земных, заволакивается синью и небо: золотое на закате, прозрачное, оно становится синим‑синим. Синева звонкая. Очень хрупкая: глянешь вверх – сердце щемит. Позолота, оставленная закатом, суживается в полоску и вспыхивает на короткий миг, тоже хрупкая, совсем как пыльца на крыле бабочки. И тогда загорается первая звезда, тонкая, словно прокол иголки…

У дороги – гора ящиков, укрытых брезентом. Ограждение из колючей проволоки.

Как сумеют наши сюда подойти, если склад на бугре, кусты кругом вырублены, к проволоке консервные банки понацеплены: чуть тронь – забрякает, подаст тревогу сигнализация.

Часовой – над головой плоский штык, песок хрустит под башмаками – похаживает. Смена скоро, на ночь выставляется усиленный караул.

Я себя уговариваю, что мне охота посмотреть, как наши взорвут склад, но это неправда. Провались он, склад, сквозь землю, не охну. Я за тятю переживаю. Он будет жизнью рисковать, а я зыбку с Васюткой качай? Так не по‑семейному.

«Товар», «приказчики»… Эх, отец! Догадываюсь, с каким «товаром» из‑за фронта ходят «приказчики».

Это место у нас в Раменье называли Веселухами.

Здесь на троицу – зеленые святки – ставили раньше качели. Девушек, ребят собиралось со всей округи: гуляла молодежь, хороводы водила.

В придорожный бурьян я забралась ползком. Лежу, не пошевельнусь. Слушаю, как исподволь стихает село. Смотрю, как из лощины натекает рыхлый туман. Зябнется. Мыши пищат в траве.

Запоздалого гуляку мы с часовым услышали, наверно, одновременно.

Волокся пьяный, в пляс пускался:

Бывали дни веселые,

По двадцать ден не ел!

Его возило из стороны в сторону, и бережно, как мать свое дитя, прижимал он к груди четверть с самогоном.

– Золотой человек – кума. Уж и был у кумы праздничек: на столе‑то как взошло красно солнышко, так и не закатилося!

Бывали дни веселые…

Шла старуха, платок повязан шалашиком. На обочину от пьяного свернула бабка и плюнула:

– Ой, горло несытное, залил пустые шары. Чему радуешься, охвостье ты каманское!

Ай да бабуся, правильно рассудила. Небось и верно, этот пьянчужка возле каманов отирается. Прочим сельчанам разве от безделья пировать, если жатва, озимый сев и в извоз ходи, повинности исполняй?

Пьянее вина, с ног до головы в грязи вывозился – в лужу его опрокинуло, не иначе… Да что б ему было захлебнуться, ноги бы переломать!

Гуляка, шатаясь, вытаращился на часового:

– Петро, ты? Как сюда попал, Петро? Думаешь, в шляпе, то я тебя не признаю?

Напрасно часовой лязгал затвором винтовки: пьяный, приняв его за собутыльника, полез целоваться:

– Петро, тебя уважаю. Ты – человек самостоятельный. Я самостоятельный и ты, боле никто, хоть всю землю обойди.

Из складской землянки‑блиндажа высыпали солдаты. Улюлюкали и свистели.

– Петро, – орал пьяный, – я ить по одной половице пройду!

Это была пытка: в пьяном я узнала отца.

Возит его, качает из стороны в сторону… Пьянее вина, едва на ногах держится! Шапку где‑то обронил, рубаха, штаны в грязи. Что мама бы сказала, если бы ты в избу таким чучелом заявился? Не узнала бы, и все.

Часовой рассвирепел. Отнял у отца бутыль с самогоном, замахнулся прикладом.

– Тятя! – я выскочила из бурьяна. – Уходи, тятя!

Куда его занесло… Арестуют! Убьют на месте!

Улюлюкали, хохотали солдаты у блиндажа.

Я вцепилась в отцовскую рубаху. Он вырвался – ли‑в грязи, волосы всклокочены – пляшет на дороге:

Бывали дни веселые.

По двадцать ден не ел!

Мне почудилось, как с бугра в лощину скатились две‑три тени.

– Тятя, идем, – тянула я. – Тятя!

Послушался все‑таки. Спустились мы кое‑как с угора. Туман в лощине. Белый и сырой. Окунулись в него, как в молоко.

– Как ты здесь очутилась? – отец перестал шататься. – Ужо дома задам я тебе нахлобучку. Развольничалась!

«Дома?» Тятя, где дом у нас, укажи. Может, это и есть наш дом – ночь да туман, вместо стен чапыжник колючий, небо за кровельку тесовую?

Мы свернули с дороги и сквозь кусты, осоку‑резун напрямик побежали к ручью. После дождей ручей разлился, затопив топкие берега.

– За мной! Круче шагай! – отец силой стащил меня в воду. От холода дыхание занялось.

Перебрели ручей по пояс в воде и побежали лесом. Не пьян отец… Ну, ни на столечко! Притворялся перед часовым, нарочно в грязи вывозился… Не тятя ведь – сват он теперь, да и ты не Федосья, а Чернавушка!

Я ждала взрыва, и все‑таки он раздался неожиданно. Сперва земля пошатнулась под ногами. Вздрогнув и пошатнувшись, земля словно бы треснула: вырвался огонь, столбом слепящего пламени метнувшись в небо, высветив траву, омуты ручья до дна самого. И тогда уж потряс все: и землю, и небо, и воду, и деревья – сокрушительный, тяжелый гром.

На липах в Раменье не осталось ни листика – тугой горячей волной смело их прочь. Рассказывали: колокольня пошатнулась, оборвался колокол и глубоко ушел в землю. Гудел он, гудел набатно и в земле, лишь припади к ней ухом…

Глава XI

Двинские полки

Дни напролет одно и то же: «Эй, юнга, куда провалился, Осип зовет! «Походя спишь, марш грузить дрова!» Эй да эй, передохнуть некогда. Я повару Осипу чищу картошку. Мою кубрики, таскаю увесистые поленья к кочегарке, в салон штабным подаю чай. И туда – я, и сюда – я. Рвусь на части, все равно не поспеваю. И то швабру утоплю за бортом, то впопыхах поскользнусь на палубе – стаканы с подноса вдребезги.

Шипела, ворочала сверкающий стальной вал машина. Гнались и, как ни рьяно бухал буксир колесами, обгоняли нас облака – легкие, пушисто растрепанные или сменявшие их низкие, с провисшими днищами тучи, откуда кропил дождь по палубе, по чехлам орудий. Бурая, мутная вода, опрокинув в себя берега, колыхала в заливах‑полоях отражение береговых отвесных круч, яркий багрянец осин и желтое полымя березников.

В Раменье сейчас овины топят!

У меня с лета ольховые дрова заготовлены. И березовые подходящие, чад от них только деготный, липучий. Еловые дрова всего хуже: сильно искрят, гумно спалить недолго.

Разведешь в овине огонь и айда за репой в огород. Есть ли что на свете слаще репы, испеченной в овинной каменке? Принес с гряд репы. Теплинка разгорелась, дух хлебный пошел от просыхающих снопов… Во‑во, про него говорится: Русью пахнет! Темно в овине – глаз коли. Ребятишек набилось к огню, ждут, когда репа упреет, и боязно им потемок, и, чтобы пуще страху нагнать, станешь им бывальщины рассказывать. Про то, как бабке Сидоровне русалка в Талице померещилась: ну‑ка кромешница, звала Сидориху плясать! Или о том, как Овдокшу раз леший в заполье блудил: трезвый был Овдокша, рюмочкой и оскоромился на Выселках! Из года в год одни и те же рассказы, но не наскучат они, бывало, ребятишкам. А над овином звезды мигают. Сычи гуменные поухивают…

Носом резал колесник двинские полой, плицы взбивали пену, за кормой расстилая высокие валы.

Бушлат на мне флотский, ботинки с обмотками. И я смывал с бушлата кровь, дыру штопал, прорванную осколком… Чего уж, бои! Убивают, чего уж! Сегодня – ты, завтра – я. Может, и наоборот. Все может быть.

Деревня впереди объявилась.

Машут от изб платки и картузы.

– Коля! – протяжно дозывался повар Осип. – Где мама, Коля?

– Лен дергает, – летел от изб к колеснику детский голосок. – Чего ей говорить‑то?

– Жив, мол, здоров и кланяюсь. Малининых известите: Антон Семенович ранен. В Котлас увезли, в лазарет.

В крученых струях быстрины мелькает желтый лист, будто золотая рыбка расплескалась. Чего тебе, Федька, надо, попроси. Ну да, у нее, у золотой.

Чего вот попросить?

* * *

Затрезвонил колокол. Боевая тревога!

Топоча по трапам, выскакивали из кубриков бойцы, занимали места за мешками с песком, за штабелями дров. Артиллеристы сдирали чехлы с орудий.

Павлин Виноградов стремительно – полы плаща развеваются – прошел к рубке с медным, знаменитым на всю Двину командирским рупором. В уголке крепко сжатого рта папироса, сыплет по ветру искры. На груди бинокль. По боку бьет маузер в деревянной кобуре.

– Шарф забыл, – поспевала за ним жена. – Ты же нисколько не бережешься.

Женат командующий. Возле трубы сохнут пеленки, треплет их низовой ветер‑свежак. Семейный он. Павлин Федорович.

– Леля, немедленно вниз. Быстро на нижнюю палубу!

У Ольги Владимировны морщится подбородок. Она совсем молоденькая, мы ее зовем Лелей. Тоненькую миловидную девчонку с питерской окраины, которую судьба свела с каторжанином, забросила на Двину, на утлый буксир, где все равны – сегодня ты, а завтра я останусь на берегу под холмиком горькой земли…

– Ну, ну. – Виноградов взял от Лели шарф, неловко, путаясь в ремнях бинокля, обмотал шею. – Не трусь, Леля, я ж от пуль завороженный! Ну, ну, зачем сырость?

Леля ему по плечо. Ресницы у нее мокрые.

Суда выплывают из‑за поворота. Чужие на мачте флаги, крестатые и полосатые. Жарко будет!

Против нас винтовая бронированная канонерка и буксир с баржой, на которой установлено дальнобойное орудие. Перевес у них. Да чего уж, нам не привыкать.

Клубочки дыма вспухли на канонерке, ее орудия открыли огонь. И пошло… поехало! Снаряды в нас, и пули, и осколки. Общая у нас доля, одна на всех. Если хоть один снаряд из тяжелых залепит в заезженную нашу колесную лохань, пойдет она на дно, черпнув бортами.

Шлепаем плицами – тощая долговязая труба, несуразные по хлипкой комплекции высокие колеса. Хоть бы хны, лезем на рожон!

Поднял волну двинский свежак, холодно и зябко на палубе, стылые валы бьют в борта. Спереди, сзади, по бокам всплески. Остервенело визжат осколки, осыпают палубу и надстройки.

– По мировой контре‑е, – зычно раскатывается из медного рупора, – носовое… пли!

Рявкает пушка. Попади, не промажь, милая… Дай им! Да‑ай!

Огнем и собою прикрываем мы деревеньки: изгороди косые в полях, на полосах суслоны, у изб на шестах скворечни. Кроме нас, нет на Двине заслона на сотни верст, поди, до Красноборска.

На белой поварской куртке Осипа расплылось красное пятно. «Коля, Колюшка!..» А изо рта кровь струей. Грянул у борта снаряд, выше трубы выплеснулся столб воды. Накренясь, содрогнулся буксир, колесо крутанулось по воздуху, и валом студеным, хлынувшим на палубу, смыло стреляные гильзы, смыло Осипа за борт.

Косицы волос липнут ко лбу, блестят от пота скулы – мечется по буксиру командующий.

– Огня! Больше огня!

За очками бешено горят глаза. Скулы как выбелены. Кривится рот.

Берег – круча алебастровая, слоеная; хвойник дремучий в брызгах оранжевых осин. Плес широкий, свинцово‑серый, в бурых буграх, в морщинах ряби… Все‑все гремит требовательно: огня!

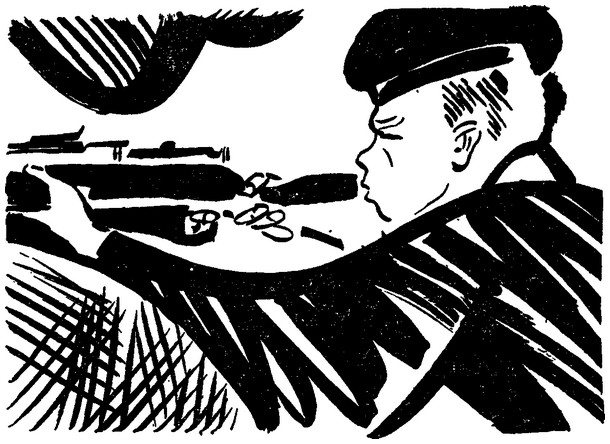

Шейка приклада была теплая. В себя я вобрал остывающее тепло чужих рук, оно опалило меня, сердце застучало гулко, и стало мне легко и не страшно.

Бушлат на мне с чужого плеча: табак во швах карманов. Чужие на мне ботинки с обмотками… Нет, теперь это мое!

Поймал в прорезь прицела на канонерке китель, погоны и пуговицы светлые… Нажать спуск – это просто. Чего ж ты, бей! Молился на трехдюймовку: не промажь, милая! А сам что?

Попятилась, дала задний ход канонерка.

Шлейф дыма пустил буксир, потянув за собой баржу с орудием.

Скорчившись – руки трясутся, – я нажал спуск. Напряглось во мне что‑то и оборвалось, и я стрелял, стрелял, пот ел глаза, ладонь обжигала раскаленная сталь ствола.

Снова ринулась вперед канонерка, осыпая нас снарядами, поливая из пулеметов. Баржа развернулась, зарявкала тяжелым орудием.

Не своим голосом вскрикнул рядом матрос. Поднялся из‑за укрытия, рванул на себе бушлат: «Отгуляли, братва!»

Бросив винтовку, матрос пополз к трапу: белые, остекленевшие глаза, на ухо сползла железная каска.

– Трус! – командующий налетел грозой.

И медным своим рупором по каске, по трусливо вжатой в плечи шее:

– На место, паникер!

В горячке товарищу Павлину под руку не подвернись: увесист у него рупор, медный и помятый.

Летает командующий от пулеметчиков к артиллеристам, от лоцмана в рубке к бойцам, залегшим в укрытиях за дровами и мешками с песком. Одержимый, право! Прошита рубка пулями, осколками, плиты брони в дырах. Кровь на палубе. Попав в нее, осколки злорадно шипят.

Волочит за собой брезентовую сумку Леля:

– Кто ранен? Потерпите, сделаю перевязку.

Внизу, в кубрике плачет ребенок…

У товарища Павлина сломанная дужка очков прикручена белой ниткой. И эти ниточки, и искромсанные осколками пеленки мирят меня и всех с бешеным напором человека в плаще, с медным рупором в руке: