Сходка состоялась в Раменье. Был оглашен манифест нового правительства Севера: Советы упраздняются… Ура, вся власть народу! Глава архангельского правительства Чайковский, «дедушка русской демократии», в Америке и Англии свободу постигал, печальник он народный. Военный министр – капитан второго ранга Чаплин, на английской подводной лодке сражался в войну. А большевики, известно, продались кайзеру Вильгельму, немцам отдали Украину. Слава богу, Антанта – англичане и французы с американцами – вступилась, чтобы помочь истинным русским патриотам свергнуть комиссародержавие. На германских штыках держатся большевики, везде у них верховодят немцы, из‑под пулеметов гоняют красных в бой…

– Обещали большевики мир. Где мир, я спрашиваю, – кричал Высоковский. – Где?

Правда, нету мира. На колокольне пулемет, Пудино подворье забито пушками, светят из проулков плоские штыки.

– Сулили большевики хлеб, – костлявая рука голода душит Россию!

Опять верно: голод.

– Землю обещали – это дали! Ложись, мужик, да помирай, и вся свобода, – надрывался Высоковский.

Каманский офицер, взяв слово, сказал спокойно и кратко:

– Мы несем нации справедливость. Скоро будем в Москве.

Чего уж, сила у них. Опять же белая мука, спички, керосин появились в продаже. Есть деньги, жить можно. Белый хлеб – разве худо? А давно ли… Давно ли Достовалов гвоздям радовался?

Ладно, Федька, не твоего ума дело. За Овдокшу‑Квашню не ты голосовал, не ты и зазвал каманов из‑за моря. Знай ковыряй хомут. С почтальонов‑то сняли. В извоз идти завтра. Каманы в Москву торопятся.

Бросил я хомут под лавку и вышел: не прояснивает ли?

Дождь. Тучи низкие, хмурые – никакого в небе просвета.

Солдаты протопали на посты. Казак проскакал: нарочно послал коня к изгороди, чтобы грязью меня обрызгало, и оскалился, загоготал:

– А‑а, сиволапый!

Чего уж, утрись, Федька, да помалкивай.

Через проулок бабы судачили:

– Нашему‑то кофий выдан…

– А наш и бобов не ест. Столько остается ежедень, что валю‑валю поросюхе в пойло – и ей надоело, отъелась, поперек себя толще.

Хвастаются бабы друг перед дружкой. Разведены каманы по избам. У кого каманы в постояльцах, те сыты: от бобов, вишь, свиньи рыло воротят.

Никого в нашей избе. Потому что окна косые, кровля прогнулась, как спина у заезженной клячи.

А бобов небось Маняша с Петрухой похлебали бы!

Вернулся я в дом. Мама у печи ухватом гремит. Убравшись в горницу, малые наши конфетной бумажкой шуршат и шушукаются.

Сироты, жалко несмышленышей.

– Чуете? Корзины вам сплету обоим.

Петруха в дверь оцарапанный нос высунул:

– Под рыжики?

– И под рыжики и под бруснику.

Эх, кабы вам с корзинками‑то по миру, дети, не пойти!

* * *

Телега кряхтела на ухабах. Навоз в поле возить – больше ни на что негожа. Колеса рассохлись. Ось с весны не мазана. Праховая ось: должна треснуть. В расчете, что не выдержит телега долгой путины, рассыплется, я запряг в нее Карюху и ось не смазал.

Вильнет в колесе направо телегу, ось занимается женским подголоском, воет с провизгом. При наклоне влево сама себе хрипло вторит: шур! шур!

В окованных ящиках снаряды, в цинковых коробках патроны. Гильзы медные, носы тупые. Сталь или свинец? Опробовать, колупнуть бы ногтем. Где уж, охрана глаз не спускает: в голове обоза, по сторонам и сзади каманы верхом, поколупаешься тут…

На ободья колес липла глина, вязли телеги в колдобинах. Растянулся обоз. У Карюхи шлея от пота намылилась. Одна она в хозяйстве, ее ли не беречь? Берегли, да теперь не своя воля.

Ох, надсажу кобылу. Куда мы тогда без тягла? Заспотыкалась уж. В хомут ложится: по экой грязи, по ухабам поклажу нагрузили сверх меры. Чего уж… Чего! Терпи, Карюха, Америку везешь.

Подскакал каман:

– Ай‑ай, плёхо. Рус конь не гуд. Плёх рус конь.

Заткнись, коль в тягле ни шиша не мерекаешь.

Стыд меня берет за малорослую, слабосильную Карюху, за упряжь убогую. Бедностью кто выставляется? А у кого ума нет! Беднота мы и есть перед каманами в шляпах. Самая голь и есть. Ишь, они выряжены, ровно на свадьбу. Бритые. Сытые.

Повернул каман к своим. Достали они расчески, между зубцами растянута папиросная бумага. Заиграли, выдувая на расческах что‑то протяжное, тоскливое. Ну куда ж их занесло из‑за синих морей? Им тоска, нам от них неволя.

Мотает телегу по рытвинам. В колеях лужи. Елки теснятся вдоль дороги. Мохнатые сучья набрякли сыростью. Хвоинки точно когти. Ощетинились елки лапами – против кого? Тускл вечер, и пучина далека, тяжек волок ямской. Дождик сыплется, мочит.

Жись… Эх, жись. Почто ты такая нескладная? Зачем люди людям жить не дают? Как в тебе, жизнь, разобраться?

Сяду‑ка на телегу, авось скорей ось лопнет. Спозаранок на ногах. Устал невмочь.

Жизнь… Какая ты ни есть, а все‑таки надо, чтобы впереди светило. Без правды нельзя. Одна правда светит. Плутать, как в темном лесу, чего хорошего?

У каманов своя правда. Поди, явились из‑за синя моря не бобы хлебать. У Высоковского – своя. Озверел землемер, как Малюта Скуратов. По уезду носится, рад всех в тюрьму загнать.

И с Григорием Достоваловым – правда, унес ее в лес…

Да чего тебе‑то, Федька? Больше всех надо? Ужо отведу очередь, больше‑то, поди, не пошлют в извоз. Хлебушко будем убирать. Овин топить. Хоть махонькое поле, да свое, мала на поле воля, а все никто тебе не указ. Пускай те думают, у кого голова поболе, права дадены и все такое. Ха! Светит не светит? В доме большак, на руках хозяйство – вот тебе и светит, и свет застит, всего помаленьку.

Задумался я, замечтался.

Вдруг спину как огнем ожгло. Вскинулся я: на, Карюха стоит! Посреди лужи. Есть у ней мода: как обидится, встанет в рытвине, и ни тпру ни ну. Понурила голову, боками запаленно водит. Ось цела… Возьми леший, не лопнула ось!

Каман свешивается с седла: оскалился, в глазах злоба. Тоска тупая и злоба – от ельника буреломного, грязи дорожной. Свесился каман с седла, и плетью, нагайкой – по мне. Сечет, полосует – с размаху, не жалеючи.

Чо? Чо ты, бесстыжа рожа? Парня, в хозяйстве большака, принародно бесчестишь?

Порет… Хлещет плетью по чем попадя! Ох, гад! Взыграла во мне кровь. С пылу, в горячке дал ему сдачи, приложился к харе сытой кнутом ременным, ямщичьим…

Конь под каманом на дыбы – испугался кнута. Вылетел каман из седла. Мужики что‑то кричат. Каманы лязгают затворами винтовок.

И мой… Ишь, гад, пороть затеял!.. Тянется мой обидчик лютый к кобуре на поясе.

– Беги, Федька, убьет! – крикнул кто‑то.

Махнул я с телеги. Через канаву и в лес.

Рубцы на спине и плечах вспухли, закровели, рубаха прилипает. Поротый, битый… Трясет меня. Бесчестье хуже смерти. Я – поротый принародно?

Шуршал дождик в хвое. Елки топорщили когтистые лапы. Бежал я не зная куда, пока не свалился без сил.

Катаюсь по земле, мох скребу ногтями. Битый я, опозоренный. Зубами кусаю, грызу руку, чтобы не завыть от муки несносной.

* * *

Ночью по задворкам, по огородам прокрался в баню.

Вспомню, как плетью каман бил куда попадя, и аж мертвею, трясет так, что зуб на зуб не попадает.

Карюха пропала… Отберут! Будь все проклято, куда мы без тягла? Нет лошади, и крестьянин не мужик, одно званье.

Луку тайком я надергал с гряд и репы: в дороге сгодится. Еда как‑никак, харч.

Сапоги сменил на опорки. Пускай сапоги малым достаются. Будет мамка баню топить и найдет.

Брякала в хлеву боталом корова спросонок. Долго‑долго я слышал, шагая от села: поет, вызванивает ботало. Ничего не слышно было, а я слышал – поет, поет ботало.

Глава VIII

Из потемок зовет сова

– Чо? Белым ручкам, тонкой косточке в классовы уж ряды дозволено? – придирался Овдокша, за дуло волочил дребезжащую, в медных запайках шомполку. – Ладно, товарищи? Не спекаемся? Золотые ить погоны, на грудях кресты.

Ой, Квашня, вояка новоявленный: солью, поди, ружье заряжено, а туда же – «классовы ряды»…

Смешки у костра и выкрики:

– Бери на мушку!

– С носка его… с носка двинь! Ай слабо?

Небось не слабо: раменские ведь, народ бесшабашный. День не подраться – руки отсохнут.

Викентий Пудиевич с лица переменился. Оскорблен и подавлен: привык учитель к другому обращению, не ожидал такой встречи.

– То, что я с вами, есть итог мучительных раздумий о судьбах родины, революции. Когда человеку моего склада становится не в силах нести груз этих дум, он действует.

Сказал – как продиктовал. Только что не добавил по‑школьному: «Заучить наизусть, спрошу строго».

Навис хвойник дремучий, теснит костер густой темью. Кто чем вооружены мужики, у кого и нет ничего. Котомки свалены куда попало. Угли пощелкивают в донья котелков и то лязгнет железо по железу, то хрустнет сучок под сапогом. Сюда бы песню «Не шуми, мати зеленая дубравушка» и отцу атаманскую шапку и алый кушак.

Я отворачиваюсь. Не могу видеть огонь. Встает перед глазами лужок, березы с листьями, помертвело спекшимися от непомерного жара, и опять едкий запах горелой сырой травы спирает дыхание, к горлу подкатывает комок. Мама, мамочка, за кладбищенской ты оградой, по‑людски похоронена, и на подворье нашем головни…

– Он думал! – пуще того взъелся Овдокша. – Ишь он мыслил – на грудях кресты!

Отец, затягиваясь цигаркой, обронил недовольно:

– Дались тебе кресты! Их, крестов, у меня побольше бывало, чем у кого в волости…

– Як тому, – стоял Овдокша на своем, – что думал‑то долгонько. Вплоть до того, что мы сбились в отряд особого значенья.

От костра подался дедко Тимоха:

– Убери язык, Евдоким. Болтается, как бы не приступить ненароком.

Дедушка, су земная душа, – вот кого я буду держаться! Его и Викентия Пудиевича.

Отец притоптал окурок, шинель оправил.

– Евдоким Николаевич!

– Здеся, – подскочил Овдокша. – Какие будут указанья?

– Кто за старшего оставался?

Супится отец угрозно, взгляд потупил в землю, и у костра разом стихло.

– Мы самогонки всего по наперстку… – оглядываясь на мужиков, промямлил Овдокша. – Всего ничего разрешили! Война ить, свидимся либо нет.

– В последний чтоб раз! – Взгляда отец от земли не оторвет, на скулах вспухли желваки, буграми ходят. – Дисциплина чтоб!

Бесшумно вылетела к огню ночная птица и, багрово‑алая, осиянная пламенем, скрылась в хвое бесшумно, как появилась.

Викентия Пудиевича отец отвел в сторону.

– Что скажешь?

Надламывались брови, выдавил Пахолков с горечью:

– Преследовал царь. Прежние друзья отшатнулись… Эх, наивность моя! Питал надежду: примкну к вам в трудную минуту и хоть этим шагом избавлюсь от унизительной подозрительности.

Кривя рот, заусмехался отец жестко:

– Первый долг революции – завсегда бдительность! «Примкнул», – повторил он. – То и видно: «примкнул»… Да не оправдывайся, знаю, ты не оговорился…

И негромко скомандовал:

– Кто на Двину, собирайся!

Люди у костра зашевелились. Молча разобрали заплечные мешки.

Ушли. На Двину. На фронт. Добровольцы в Красную Армию. Четырнадцать человек, – с целой‑то волости всего горстка.

– Петрович, – позвал отец Тимоху. – Ступай и ты, время, Петрович.

Принялся накрапывать дождь. За озером ухала сова: «У‑ух, кугу‑у!»

* * *

До свету, едва забрезжило, мы вчетвером: Овдокша, Пахолков, отец и я, раскидав кострище, покинули привал. В болоте журавли брали клюкву, лес, дымя холодным туманом, копил запахи сырости.

Шли мы, петляя с тропы на тропу, и больно отдавались в сердце журавлиные кличи, горько пахли напитанные влагой мхи.

Грибов – пропасть. Наступаем, давим. И рыжики, и волнухи и грузди. Не наклонимся: не до грибов нам, не до рыжичков.

Летит, не отставая, окликает сова: «Кугу‑у… у‑у!»

Перед Корженьгой‑рекой дождь настиг, в минуту мы перемокли и как были сырые ввалились в первый же попавшийся шалаш лесорубов.

– На‑ко, наше строенье! – обрадовался Овдокша. – Осенью с Кирьяном его ставили.

Сеял дождь сквозь хвою, шептались сосны. Несмолкаем, тревожен был ропот ненастья. Не брала и усталость: легла на нары, вяжутся думы – что же дальше будет? Что?

В обед погрызли сухарей, напились кипятку. Никто, кроме нас четверых, к костру не показался. Есть еще люди. В соседнем шалаше – балагане… Есть, так почему нас избегают?

– Погуляйте, – предложил отец мне с Пахолковым.

Нужно ему избавиться от лишних глаз. И я лишняя.

– Мы не гордые? – сказала я Викентию Пудиевичу.

Он был рассеян, задумчив. Сперва не понял меня, потом воскликнул с улыбкой: «А! Ну, конечно!» И пошел вперед, постегивая по голенищу сапога прутиком, сшибая красные колпаки мухоморов.

Снявшись с болота, над лесом потянули журавли: стая острым клином рассекала гаснущее небо. На юг уходят птицы, – осень скоро.

– Прилетят, непременно вернутся! – проводил их Викентий Пудиевич долгим взглядом. – Родина одна. У птиц, крылатых странников, и у людей. Одна. В человеке основа – чувство родины, и с особенной силой я постиг это на фронте. Ранило меня в наступлении. «Ура! Ура!» – выплеснулись серые волны из окопов. А по нас германцы из орудий шрапнелью и фугасами. Пулеметы косят. Разорвался снаряд. Собственно, я не видел, как разорвался, близко ли… Темнота, беспамятство. Тем временем отхлынули наши на исходные позиции, оказался я перед германскими окопами. Трава от крови горячая, качается ромашка на бруствере. Как солнышко была она мне: желтое, с белыми лучами. По былинке полз муравей. Канонада стихла. Жаворонок запел… Россия! Словно весточку шлет с жаворонком… Родина! Ведь и в былинке, и в птичьей песне, в запахах земли, познанных с детства, когда бегал босиком, – во всем ты, Россия! Откуда силы взялись, пополз я по полю, по горячей от крови траве… Родина! Все для тебя. До последнего дыхания принадлежим мы тебе! Ты запомни это, Достовалова, крепко запомни.

Чем плотнее сгущались сумерки, тем светлее становилась река, звончей бурлил перекат.

По‑давешнему одиноко ухала сова.

Чуть отемняло, и она тут как тут. Вопит, надрывается, будто беду ворожит, постылая!

Сбивает меня, мешает она, не могу я отвлечься от ее криков, хвойной лесной тьмы, и стыдно мне, что такая я бестолковая, соображаю вовсе тупо, чем со мной делится учитель. Сокровенным делится, выстраданным, – вижу я, не слепая.

Не простой он, в этом все дело. Далеко вперед загадывает, и спросит с меня за каждое словечко, что сейчас мне сказал. Но как Пахолков ночью очутился у Кирьяновой ржи, я и того не знаю…

– …От кровных своих, от себя отречься! – волнуясь, продолжал Викентий Пудиевич. – И то бывает необходимо, когда мы освобождаемся от заблуждений ради истины, во имя высшей цели. Ты слышишь меня, Достовалова?

Слышу. Отец, Пуд‑Деревянный, белых встречал хлебом‑солью, а сын‑учитель – у красных!

От старого берега отстал Пахолков, и к новому берегу, похоже, его не пускают…

– Я сейчас, Викентий Пудиевич, я скоро!

Захламлена лесосека. Вообще‑то пройти по ней не труд, незаметно прокрасться – задача.

Звякнула вдруг шомполка, едва я приблизилась к шалашам. Овдокша? Я даже попятилась от неожиданности.

– Чего делаешь тут, Федосья?

– Ой, дядя Евдоким, вроде бы тебе и спрашивать‑то неловко, не то что мне отвечать.

– Ну, ну, – отмахнулся Овдокша. – Нашла место, бестолковая.

Какая ни есть, а тебя. Квашня, проведу! Шмыг я за балаган. Дрожью проняло, когда заслышала говор из‑за стены.

– …Сюда я партией поставлен, – говорил отец, – никуда из волости не тронусь.

– Повторяю: рискованно, Григорий Иванович, – услышала я другой голос. – Явки ты получишь. Используй осторожно. Легче всего попасться при выходе на связь.

– Учту, – сказал отец. – Нельзя ли обрисовать, кого вы к нам прикрепляете для помощи на первых порах?

– Наш человек. Следовал на задание в Архангельск. Не успел…

А Викентий Пудиевич зря переживает! У меня отлегло от сердца. Не о нем говорят, его и не вспоминают… Не таясь, я пошла от балагана.

– Уху‑у! – окликала из потемок сова.

– Ху‑ху! – передразнила я ее.

Бор отдавался покою. Влажную горечь точили кора и мхи.

В светелку бы сейчас, в мою чистую, уютную – с оконцем под самой крышей, со сверчком в углу, вздуть огонь да за прялку сесть…

– Стой!

Овдокша, опять что‑то ему померещилось?

Отец выбежал из балагана, выдирая наган из кобуры.

Причиной тревоги оказался парень: в руке корзина, за плечами берестяной пестерь. Сказал, что он из Кузоменья, по грибы ходил и заблудился. Боры на Корженьге богатые, грибов хоть на телеге вози.

– Дайте дух перевести, – отдувался парень. – Сердце зашлось, напугали.

– Черт тебя носит! – выругался отец. Спрятав наган, охлопывал карманы, искал спички – осветить лицо задержанного. – Да не трясись ты, башка отвалится. Пахолков, у тебя спички‑то не ближе?

Овдокша обошел парня, только что не обнюхивая его. Пестерь потрогал, по корзине щелкнул ногтем.

– А в Кузоменье чей ты? Высоковский на ваших хуторах скрывался, я проводил расследованье, как депутат, и тамошних всех изучил.

– Что? – парень выронил корзину, грибы раскатились.

– У него, тятя, поганки! – вскрикнула я.

Парень присел неожиданно, с силой боднул отца головой под вздох, сшиб Овдокшу – забрякала шомполка, – и пустился наутек.

Отец от боли перегнулся пополам, схватился за живот, хрипел:

– Остановите…

Треснул выстрел. Парень упал. Лямки лопнули, пестерь отлетел к кустам.

– Ты чего? – давясь хриплыми стонами, отец вырвал револьвер у Пахолкова. – Эсер… Рука легкая…

У Викентия Пудиевича губы спеклись, голос стал ломкий, словно не свой:

– Виноват. Подозрительно же, что в корзине поганки.

Парня перевернули на спину. Лоб его белел бело‑бело. Сжимались и разжимались кулаки. Он выгибался спиной, не издавая ни звука, обнажал окровавленные зубы. Глаза под рыжими потными бровями не мигали, стеклянные, плоские, уже мертвые.

– Готов, – выдохнул отец и с бранью напустился на меня: – А ты? По‑ган‑ки. Опята, дуреха. Опята!

Опята были в корзине. Мама их никогда не брала, звала поганками.

Коленки мои подгибались. Прижималась к сосенке, и сверху сыпались иглы, сосенка шатко качалась.

При обыске на убитом нашли компас, карту, браунинг и мятую записку с цифрами столбиком.

– Что это значило бы? – держал Пахолков бумажку.

Недоверчиво покосился на него отец:

– Офицер, а будто не слыхал! Шифровка!

– Шифровка? Кому?

Отец хмуро пожал плечами.

– Не‑е! – суетился Овдокша. – В Кузоменье этот не проживал. Чужой! Ну, Пахолков… Ну! Навскидку вражину срезал с одной пули. Меня научил бы… Научишь?

* * *

Запор хлева с норовом. Бывало, мама просила: «Пособи, Феня, задвижка не поддается». Между бревнами щель, моя рука проходит, а мамина нет. Просуну руку и откину задвижку. А лужок‑то росой осыпан, березы не шелохнут. И растворяю я ворота. Пеструха переступает порог.

Почему я допустила, чтобы мама одна бежала на пожар? Затмение, что ли, на меня пало?

Полнится бор шумом поветери, в короткие затишья различу внезапно, как далеко‑далеко петух пропоет, полуночник бессонный, раз гудок пароходный долетел – и больно и тяжело было слышать эти голоса прежней жизни.

Воспользовавшись тем, что мы с «грибником» занимались, соседи‑то наши очистили балаган, ушли не прощаясь.

Зато прибыл представитель. Тимоха его провел – шито‑крыто, никто не видал. «Представитель», – это‑то что такое?

– Нич‑чо! – бахвалился Овдокша. – Дадим белякам копоти. Положись на меня, Григорий Иванович, как на депутата.

Нервничал Пахолков, ожидая вызова.

– Есть вопрос, извини, Григорий Иванович.

– Говори.

– Как ты дезертировал, Григорий Иванович?

– Обыкновенно.

– Пожалуйста, конкретнее…

– А ради товарища. Вместе в госпитале отлеживались. Офицер он был. Офицеры, знаешь, не на одну колодку скроены! Замешан он был в антивоенной пропаганде. Большевик. На многое мне глаза открыл. Грозили ему неприятности. Партия приказала перейти на нелегальное положение. Так куда он один‑то, если без палки не ходок? Дочка, – позвал меня тятя, – давай сюда. Пошли знакомиться. Викентий, и ты с нами.

Балаган как балаган. Поцелее разве, чем тот, где мы дневали. Очаг‑камелек сложен из камней. В грудке золы дотлевают уголья.

За столом склонилась к карте девушка. Стриженая, в стираной‑перестиранной гимнастерке.

– Разрешите представиться?

Перед кем тятя робеет? Дюжий, плечистый дядя – перед этой стрекозой?

Строгий взгляд девушки обежал Пахолкова и, задержавшись на мне, потеплел:

– Значит, ты Чернавушка? Звать меня Олей. Надеюсь, мы подружимся. Григорий Иванович, коса у вашей партизанки – чудо!

Меня она разве чуть выше. Тоненькая. Талию хоть в горсть зажми. Глаза синие‑синие. У губ складки. Складки у губ и тонкие морщинки на лбу, похожие на паутинки.

Ручаюсь, Викентий Пудиевич был не меньше моего поражен: руки по швам, а брови надломились от недоумения. Не слышит, поди, что ему отец нашептывает: «Очень ценный работник. Кровь из носу, но чтоб волос с ее головы не упал».

Оля перекинулась несколькими словами с Пахолковым и сказала:

– Снимаемся, товарищи. Пора.

Отец запротестовал:

– Отдохнули бы, Ольга Сергеевна.

– Товарищ Достовалов, мы на фронте. Прошу без опеки.

Дождь посыпал. Тропа раскисла, бухаем по лужам и мокнем.

Это – фронт? У кого пушки, винтовки, у нас шомполка Овдокши, может заряженная солью, ребятишек с гороха пугать. И держим мы путь на хутор к тетке Поле. В подполье, что ли, займем позицию?

Глава IX

Буксирная эскадра

Что плетью поротый, я скрою. Не повинюсь. На службе попрошусь к лошадям, стану стараться, может, с конем после войны отпустят?

Голубело небо, донашивало наряд летний. Гроздья рябин набухали соками. Табуны диких голубей перелетывали по жнивью: выпукло круглились сытые радужные зобы, набитые зерном.

Погоняя, опорки меня по пяткам подстегивали: шагай, Федька, не ленись.

Я чего? Не ленился. Шагал. И на песни потянуло:

Девки – беда.

И ребята – беда.

Ребят‑то в солдаты,

А девок куда?

Но услышу деревянное дребезжанье телеги – молодайка, широко расставив босые ноги, погоняет стоя, и подол вкруг икр плещется, копыта лошади тупо стучат по песку; но увижу, как на полосе ребятишки лен дергают и костер палят, пекут в золе картошку; но дымом овинным, горячим, хлебным нанесет от деревни за полями – и словно живое от живого отрываю от себя стукоток телеги по дороге, петушиный крик и овинный дух.

Вьется мимо полей и пожен, стелется проселок, моя дальняя дорога. От позора бегу, от бесчестья – опорки по пяткам подстегивают, за пазухой луковица, рубаха к закровенелым рубцам на спине прилипла.

Кто по дороге встретится, отвечаю на расспросы, мол, лошадь ищу: мастью каряя, лоб с проточиной, подкова на передней ноге хлябает. Не очень вязались ко мне, жалели и сочувствовали: горе у парня, лошадь пропала.

Сперва деревни я обходил, потом осмелел. Чего там, находчивый небось: надо, то сквозь игольное ушко пролезу. Ногтем зацеплю – не сорвется!

Всплыли в стороне воздушно‑легкие, туго надутые купола, поднятые белыми стенами на угоре над зеленью берез.

Погост.

Поповский дом под железной крышей. Избы с крашеными окольницами, в кровь сбиты ноги опорками. Я сел отдохнуть на пожне у стога сена. И то ли заметили меня из деревни, то ли случай такой выпал, – заявился ко мне мужик в гимнастерке распояской, оброть‑недоуздок через плечо.

– Полно врать, – сказал он, когда я завел прежнюю басню. – Лошадь он ищет… Ко красным пробираешься. Да не ты первый. Идут! Кто своей охотой, кому и деваться некуда.

Узелок с ним был, в узелке картошки вареные, сальца кусок, лепешка из льняного жмыха и бутылка молока.

– Ешь, не осуди, что хлеба нету. Только поостерегся бы ты, не ровен час нарвешься на беду. Шибко вольно шагаешь, ровно в гости.

«Вот тебе, Федька, игольное ушко!» – подумалось мне.

– И я, бывало, на ту войну весело шел, – говорил мужик мрачно. – Надеялся к зиме вернуться, да три года загибался в окопах. Войны, они, паренек, долгие. И эта, не думай, что кончится скоро. А кабы не хозяйство, туда ж бы пошел… – ухмыльнулся он угрюмо. – Коней искать без оброти!

– У всех хозяйство, – заикнулся я было, робея перед его ухмылкой на мрачном, изрытом оспой лице.

– Лопай, если дано! – рявкнул мужик. – Указывает ишшо. Душу ишшо вынает. Может, я ночей не сплю, может, мне тошнее, чем кому? Газами травлен, штыками колот, и опять мне винтовку брать? Знаю – долг в том. Долг… долги… Пошто я всем должен, мне одному никто не должен?

Что тебе ответить, дядя? На себя сердишься, зачем же на мне муку свою срываешь?

Не тронул я ни лепешки, ни молока:

– Благодарствую, сыт.

Вскинулся он угрюмо:

– Брезгаешь? Ишь, чистоплюй нашелся, опорки на босу ногу.

Когда я уходил, мужик бросил мне вслед оброть, звякнувшую железными удилами:

– На, самолучшую отдаю.

Я ее не поднял. Даже не обернулся назад. Жену свою взнуздывай… Хозяин!

Потом уж одумался. Я‑то разве не такой же, как этот мужик? Поесть он принес, оброть давал. Зря я худо с ним обошелся. Наконец, с чего он догадался оброть принести? А… ведь меня баба в телеге обогнала, я еще выспрашивал у ней про свою Карюху: на лбу проточина, на передней ноге подкова хлябает.

* * *

Туман прозрачней, чем пар от дыхания. Снизу водой, сверху луной туман подсвечен. Из кустов сверчок скрипит, как сук каленый пилит. Река, берега ее, небо до донышка самого, до звезды падучей – все в покое, оттого сверчок лишний, и утки крыльями зря просвистели, гармонь попусту в селе взыгрывает.

Каково‑то дома у нас? Надо хлеб жать, и большак в бегах, и лошади нет. Ладно ли, что я хозяйство на поруху бросил?

В полуверсте на левом берегу селение. Амбары, пристань. По избам огни. Огни на пароходах: пять пароходов у берега.

Уходился за день, месту бы я рад, да где оно – мне‑то, поротому?

Кутаюсь в пиджак, колена прижал к подбородку. Соя неймет, веки сомкну – видится родная изба, поле мое и Карюха.

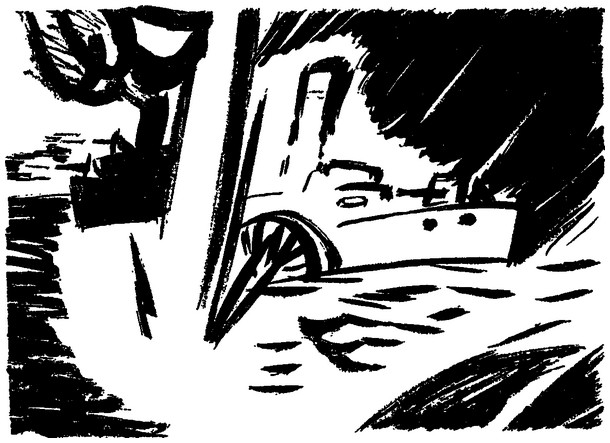

Из тумана рыхлого, низинного в полночь выплыли суда. Крались буксиры‑колесники: шлеп‑шлеп колесами – и замрут, течением их несет. Один выплыл – на капитанском мостике пулемет, как собачонка на задних лапках, пушки спереди и сзади, а на веревке, растянутой от кормы к узкой длинной трубе, вывешено бельишко – сохнет. Отслаивался волокнами, стлался по воде туман, выпуская из себя пароходы.

Три буксира сближались с пристанью. Передний загудел, да как грянут с него громы‑молнии!

«О‑ох!» – охнули берега, река и небо. Со стоном, протяжно и щемливо: «О‑о‑ох…»

Прокатился грохот, тяжестью своей придавил тишь плесов, и не вернуть ее больше в крутые берега.

Огненные сполохи над колесниками – залпы пушек, отрывистый треск винтовок. Кусты дыма, огня на левом берегу: взрывы, взрывы… Просверкнет бегуче, и по избам отзовутся окна, моргнут и зажмурятся до очередного залпа. На белой колокольне смигивает в вышине крест, сама колокольня, вздрогнув, выступит из потемок и снова в темь ночную прячется.

Гул, рев, грохот. Заотвечали буксирам оба берега. Борта пароходов вдоль пристани то и дело опоясывает белый чад, едкие, слепящие выблески орудий.

Тяжелые снаряды буравят воздух, шелестят, подвывая, и зарываются в волны. От всплесков пуль, осколков кипит плес. Столбы воды захлестывают палубы буксиров. На воде, на месте взрыва, вместе с пеной появляется дымок и клокочут пузыри. Суматошно мечутся в небе зарницы. На чистых, выметенных ветром разводьях рябят красные, желтые блики.

Острой болью отзывались во мне звуки осколков, разлетающихся по настилу буксирных палуб, свист пуль, рикошетом отскакивающих от железа бортов.

Ну что же вы? Трое вас против пятерых пароходов у пристани, пушки, пулеметы с берегов бьют… Чего мешкаете? Уходите скорее. Ну же! Ну!

Словно отвечая моей отчаянной мольбе, с мостика переднего буксира прогремело в рупор:

– Полный вперед!

Закрутились колеса, из покореженных осколками труб взвились искры – и береговой откос разом заслонил буксиры. С пароходов и с берегов озлобленно и запоздало ухали орудия, частили пулеметы и винтовки.