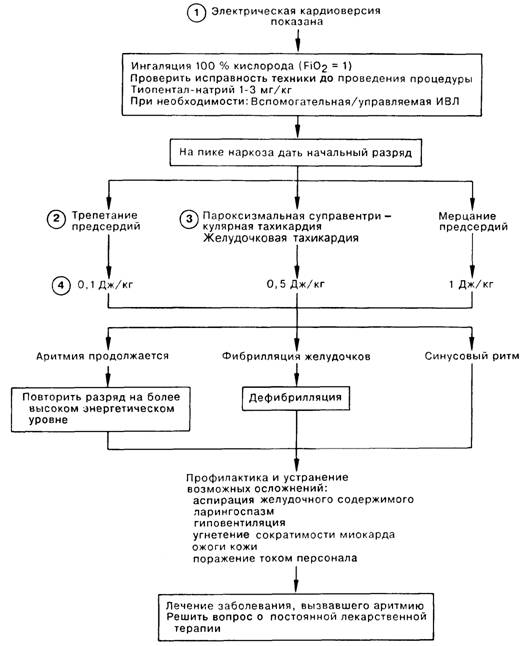

1. Кардиоверсия в большинстве случаев позволяет купировать возникающие по механизму „reentry" тахиаритмические состояния, мерцание или трепетание предсердий, пароксизмальную суправентрикулярную тахикардию, желудочковую тахикардию. В то же время кардиоверсия не предупреждает повторного возникновения этих видов аритмий. Рецидивы легче возникают на фоне острых (например, повышенная адренергическая активность, действие препаратов с положительным хронотропным эффектом, гипоксия, гемодинамическая перегрузка камер сердца) и хронических (например, морфологические изменения сердца) аритмогенных факторов. Рациональный подход к лечению требует коррекции вышеуказанных факторов в сочетании с применением противоаритмических средств и кардиоверсии. Проведение кардиоверсии показано в случаях, когда необходимо срочно купировать аритмию (шок, отек легких, ишемия миокарда), а также при неэффективности поддерживающей терапии и противоаритмических средств. После нормализации ритма снижение частоты сердечных сокращений приводит к уменьшению ишемических изменений в миокарде; в то же время физиологически своевременное сокращение предсердий увеличивает ударный выброс.

2. Трепетание предсердий — часто встречающееся стабильное нарушение ритма, плохо поддается замедлению при использовании лишь одной лекарственной терапии. Средством выбора чаще всего является кардиоверсия, которая эффективна в 95-100% случаев. Другим распространенным стабильным нарушением ритма является мерцание предсердий, характерной особенностью которого является рецидивирующее течение и хронизация. Нередко замедление ритма сокращения желудочков, достигаемое введением сердечных гликозидов, верапамила или бета-блокаторов, позволяет отсрочить мероприятия по купированию этих аритмий. Наибольшее значение кардиоверсия имеет у больных с коронарной болезнью, митральным стенозом либо гипертрофией левого желудочка. Кардиоверсия абсолютно необходима при фибрилляции предсердий в сочетании с синдромом Вольфа Паркинсона Уайта, так как в этой ситуации применение сердечных гликозидов может увеличить частоту желудочковых сокращений и даже привести к фибрилляции желудочков (ФЖ).

|

|

3. При пароксизмальной суправентрикулярной тахикардии (ПСВТ) нередко бывает эффективна стимуляция блуждающего нерва, а также лекарственная терапия (например, эдрофоний в дозе 0,05 мг/кг, вводить в/в быстро, увеличивая эту дозу вдвое каждые 5 мин до прекращения ПСВТ; препарат часто вызывает кратковременные позывы на рвоту). Проведение кардиоверсии требуется редко, но ее эффективность достигает 99%. Упорная желудочковая тахикардия (ЖТ) свидетельствует о выраженном повреждении миокарда, часто приводит к значительным гемодинамическим расстройствам и может провоцировать ФЖ. Мероприятия по купированию ЖТ являются неотложными; часто эффективно быстрое в/в введение лидокаина в дозе 1 мг/кг. Суммарная доза при повторных введениях этого препарата во избежание судорожного синдрома не должна превышать 5-7 мг/кг. Персистирующая ЖТ является показанием к кардиоверсии. Воздействие разрядом постоянного тока усугубляет дигиталисную интоксикацию. Поэтому при ЖТ вследствие дигиталисной интоксикации кардиоверсия может привести к упорной ФЖ. Таким образом, в данной ситуации кардиоверсии следует предпочесть лекарственную терапию: лидокаин, препараты калия, дифенин либо орнид.

|

|

4. Разряды постоянного тока обладают кумулятивным угнетающим действием на миокард, причем это действие находится в прямой. зависимости от энергии электрического импульса. Желательно применение минимального эффективного разряда, который при купировании трепетаний предсердий может составлять всего 0,1 Дж/кг; для купирования фибрилляции предсердий или желудочков минимально эффективен разряд в 1--2 Дж/кг, но он может достигать значений и 5—6 Дж/кг. Электроды дефибриллятора покрывают тонким ровным слоем электропроводящей пасты и плотно прижимают к коже под правой ключицей и в области верхушки сердца; следует избегать возникновения «мостика» из проводящей пасты между электродами. Не допускается неизолированный контакт между больным и оператором. Оптимальных результатов при проведении процедуры достигают при умело скоординированных действиях оператора и анестезиолога, которые обеспечивают разряд в момент максимальной анестезии. Непосредственно после разряда нужно определить ритм для принятия решения о необходимости повторной кардиоверсии, возможно, с добавлением препаратов, обеспечивающих более глубокую анестезию. Не будет лишним проверить исправность техники до проведения процедуры.

Глава 29

КАТЕТЕРИЗАЦИЯ АРТЕРИЙ

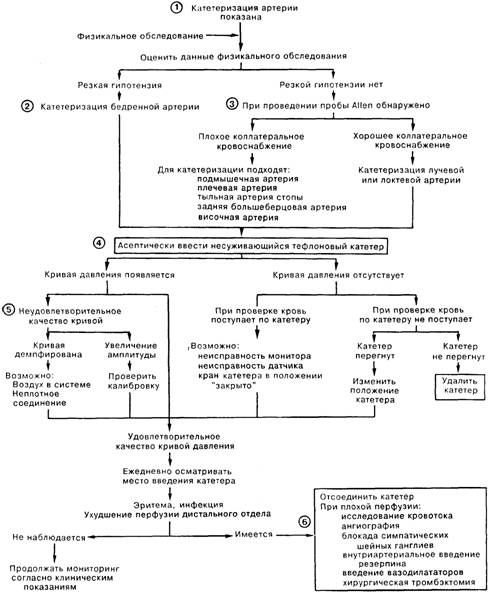

1. Показаниями к введению артериального катетера является необходимость динамического мониторинга артериального давления и частого забора проб артериальной крови для определения ее газового состава. У больных с затрудненным доступом к артериям в целях получения проб артериальной крови для последующего лабораторного анализа имеет смысл установить артериальный катетер. Получение проб крови в качестве единственного показания к катетеризации артерий встречается нечасто и врач должен взвесить выгоды и риск от проведения этой процедуры. Абсолютным противопоказанием к введению артериального катетера считается наличие диализного шунта или артериовенозной фистулы в непосредственной близости от предполагаемого места введения катетера. Среди относительных противопоказаний следует упомянуть расстройства гемостаза, наличие очага инфекции либо нарушения перфузии в предполагаемом месте катетеризации. Обнаружив нарушение перфузии в области кровоснабжения выбранной для катетеризации артерии, следует рассмотреть возможность использования других доступов.

|

|

2. Катетеризация бедренной артерии обеспечивает более точные данные и используется у больных с выраженной гипотензией, которым необходим тщательный мониторинг центрального АД. Катетеризация бедренной артерии противопоказана больным с протезом этого сосуда.

3. Перед введением катетера в лучевую артерию следует провести пробу Alien*. Проба Aleen позволяет оценить коллатеральное кровоснабжение кисти после окклюзии лучевой или локтевой артерии. Неудовлетворительные результаты пробы или неадекватный уровень кровотока, выявляемый методом допплерографии, делают нежелательной катетеризацию лучевой артерии.

4. Для катетеризации следует использовать неконический тефлоновый катетер (размер 20). Маленький диаметр катетера способствует адекватной перфузии дистальных по отношению к месту введения катетера участков. Введение конических катетеров чаще приводит к нарушению перфузии дистальных отделов. Катетеры большого диаметра, а также полиэтиленовые катетеры приводят к образованию тромбов значительно чаще, чем тефлоновые.

5. Форма кривой давления, получаемая при мониторном наблюдении за АД, не обязательно отражает истинные значения систолического и диастолического давления. Используемая система может занижать или завышать истинные цифры АД. Уменьшение амплитуды колебаний может отражать занижение систолического давления в результате высокой податливости используемых в мониторной системе трубок, наличии воздуха в трубках или куполе тензодатчика, а также неплотного присоединения купола датчика. Увеличение амплитуды колебаний, т.е. определяемый на кривой «шумовой» уровень давления приводит к завышению цифр системного АД; причинами артефактов могут быть также «колебания» катетера в артерии или неправильная калибровка монитора. Для оптимизации мониторирования следует использовать систему, в которой легко выявить и удалить пузырьки воздуха; следует свести к минимуму количество соединений в системе; желательно использовать трубки малой длины с незначительной податливостью.

6. После катетеризации следует регулярно проверять перфузию дистальных по отношению к месту введения катетера отделов. Иногда единственным проявлением нарушенной перфузии является боль в месте введения канюли либо дистальнее его. Отсроченное заполнение капилляров, а также побледнение участков кожи вокруг места введения канюли или дистальных отделов служат показанием к удалению катетера. Иногда для улучшения перфузии прибегают к введению лекарственных препаратов или к хирургическим методам.

* В норме после пережатая лучевой артерии нормальный цвет кожи возвращается через 10 с.—Примеч. перев.

Глава 30