– Вот, возьми от меня в подарок – о тебе книгу написал.

Лубсан бережно взял заскорузлыми руками книгу и долго рассматривал золотые буквы. Он не умел читать, но знал, что в книгах скрыта большая мудрость, которая делает людей сильными, и потому относился к печатному слову с уважением. Он стал тогда осторожно перелистывать тонкие страницы, усеянные черными непонятными значками, и неожиданно качнулся в сторону, залился беззвучным смехом.

– Да это же мой верблюд Лентяйка! – вскрикнул он. – И я рядом… – Он схватил книгу и ткнул пальцем в свой портрет. – Всем показывать буду. Ая‑яй, хорошо… Ну, спасибо. Порадовал старика!

Теперь, сидя в юрте Басмановой на войлоках, Лубсан перевертывал каждую страницу и когда на фотографиях узнавал своих приятелей, их коней и яков, юрты и собак, то снова заливался смехом.

– А чего здесь написано? – спрашивал он и, когда Валя или Пушкарев объясняли, слушал внимательно, боясь пропустить хоть слово.

– Почитай еще, пожалуйста, – просил Лубсан, когда Пушкарев умолкал. – Спрашивать будут – рассказывать придется.

И чем дальше читал Пушкарев книгу, тем серьезнее становилось лицо Лубсана. Перед старым кочевником проходила вся его жизнь, словно это была книга не его друга Андрея, а судная книга загробного князя Эрлнк‑Номон‑хана, в которой записаны и добрые дела и грехи человека. То видел он себя в рваном халате и старых гутулах, заплатанных шкурой верблюда, загоняющим в лютую стужу хозяйский скот; то вставали перед ним необозримые картины Гоби и Алтая, где водились хуланы и янгеры, и он видел себя подкрадывающимся к осторожному, пугливому зверю; то брел он в зной с караваном по пескам Алашаньской пустыни, умирал от жажды и голода, дрался с кровожадным барсом, а в трудные годы, когда погибал весь его скот и зверье уходило неизвестно куда, просил подаяния у монастырских ворот. Было сказано даже о том, как новая власть подарила ему юрту и несколько голов скота на развод. Вся его жизнь точно на ладони представала перед ним. Было здесь и хорошее и плохое.

«Однако мало добрых дел сделал, – думал он с грустью. – Не знал, что книга обо мне будет, а то постарался бы».

Книга произвела на Лубсана большое впечатление. Он решил, что будет хранить ее на божнице, вместе с бурханами.

Любил эти тихие вечера в юрте Басмановой и пограничник Тумурбатор. Он окреп, поправился, чувствовал, как силы возвращаются к нему, стал с нетерпением ждать летнего праздника Надома, надеясь принять участие в спортивных играх, в борьбе с местными силачами.

Ему все больше и больше нравилась тихая, немногословная Долгор, которая как‑то робела в его присутствии, смущалась, и стоило больших трудов вызвать ее на разговор. Постепенно она привыкла к нему; завидев его на пороге юрты, улыбалась, спешила подать пиалу холодного кумыса. Совсем осмелев, расспрашивала о службе на границе и о том, как японцы напали на заставу, как Тумурбатор попал в госпиталь. Он не любил об этом рассказывать. Больше говорил об Улан‑Баторе, где ей никогда не доводилось бывать.

– Ты видала когда‑нибудь многоэтажный дом? – спрашивал он.

Нет, ей было непонятно, как люди могут жить в таком доме, друг у друга над головой.

– Вот поедешь с Валей в Улан‑Батор, все своими глазами увидишь: промкомбинат, магазины, театр, кино. Про Чапаева интересно. А Надом не то что здесь: тысячи людей съезжаются! Ты спрашиваешь, как в больших домах люди живут друг у друга над головой? Смешная… Вот спроси у Вали или Пушкарева, какие дома в Москве: таких и в Улан‑Баторе нет – в ящике наверх поднимаются, лифт называется.

Вспыхивала электрическая лампочка. Делалось тепло и уютно. Появлялись Чимид и Гончиг, который все еще батрачил у Бадзара. Они устраивались прямо на полу и жадно ловили каждое слово Пушкарева и Вали. Пушкарев знал много интересных историй, но лучше всего он умел рассказывать о той стране, откуда приехал в Монголию. Это была удивительная страна, и рассказы о ней Долгор готова была слушать хоть до утра. Пушкарев говорил о далекой Москве, где все было чудом: и высокие дома с зеркальными витринами, и стальные мосты, и бесконечный поток автомашин. Там находилось диво из мрамора и металла – солнечная улица под землей. А вечером на башнях Кремля загорались рубиновые звезды. Валя вспоминала полноводную Волгу, так милую ее сердцу. Она задумчиво смотрела в открытую дверцу печурки, где весело потрескивали дрова, и неторопливо рассказывала о белых пароходах, огромных плотах, медленно плывущих вниз по реке, об изогнутых парусах у дымного горизонта.

Иногда Пушкарев и Валя говорили «не для всех», а для себя.

Долгор не знала, о чем они говорят, но по выражению их лиц, по интонации голоса можно было догадаться, что разговор идет все о той же большой стране, которую называют Советским Союзом. Должно быть, в этой стране и в самом деле очень хорошо, так как после воспоминаний о ней оба делаются очень грустными и долгое время сидят молча.

Все это были будни экспедиционной жизни.

Великий праздник Надом, которого с таким нетерпением ждал Тумурбатор, подкрался как‑то незаметно. Он совпал с радостным событием на буровой.

А произошло все так. Решили бурить и по ночам. Сроки поджимали да и нет иссушающего зноя, легче работать. Они достигли проектной глубины, а воды все не было. Валя нервно кусала губы. Неужели все ее надежды – только досужий домысел?.. Самое страшное – это то, что будет потом, когда бур пройдет проектную глубину…

Бур прошел ее.

Под утро после очередного подъема агрегата из скважины вдруг с силой вырвался мощный фонтан воды. Этого вроде бы и ждали, но все случилось так неожиданно, что все растерялись.

Первым опомнился Зыков.

– Трубы! Трубы нужно наращивать! – завопил он.

Рабочие подкатили тяжелую чугунную трубу. А Валя стояла и не знала, что ей делать, – ведь это была первая самоизливающаяся скважина в ее практике. Она завороженно смотрела на толстые косматые струи необыкновенного фонтана.

Трубу подцепили к тросу и поставили над устьем скважины. Но вода переливалась через края трубы, белыми бурунчиками пенилась на земле.

– Ну и фонтанчик! – прокричал Зыков в самое ухо Вале. – Поздравляю вас, Валентина Васильевна.

Конспектики положили меня, старого дурака, на обе лопатки. Знание – свет, незнание – тьма!

– Скачите к Сандагу и Тимякову! Пусть все знают…

Вскоре приехали Сандаг и Тимяков. Несмотря на ранний час, на скважину съехались араты: откуда только они взялись? Кричали, шумели, смеялись. Кое‑кто даже пустился в пляс. Большая вода – большое событие.

– Знал бы – не уезжал с буровой, – сказал Пушкарев и при всех положил Вале свои жесткие ладони на плечи. – Ты – самый большой начальник самой большой воды. Теперь‑то Сандаг разрешит тебе взглянуть на каменную Тару.

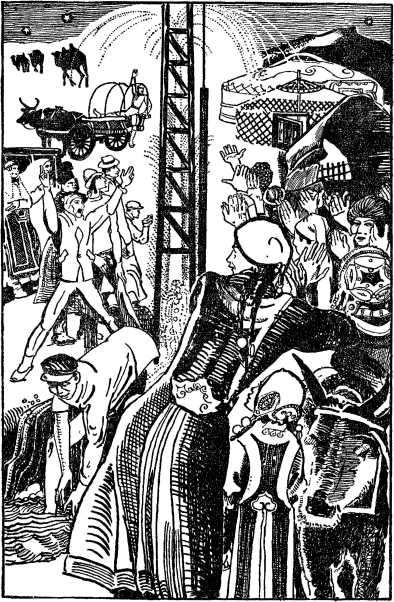

Весть о «большой воде» полетела по степи, и к буровой началось настоящее паломничество. Все, кто приехал из дальних и ближних стойбищ на великий праздник Надом, считали своим долгом прежде всего взглянуть на «большую воду», которая бьет фонтаном, а уж потом предаваться веселью и торжествам.

Гобийцы прибыли огромными караванами, со своими палатками и юртами, пригнали гурты баранов, привезли бурдюки с кумысом, разбили становища в ближайших лощинах. К месту торжества тянулись всадники и всадницы в фиолетовых, розовых, зеленых, малиновых халатах. Силач Тумурбатор, изловивший знаменитого разбойника Жадамбу, разъезжал от юрты к юрте на верблюде. Скоро начнется борьба, и он, конечно же, снова получит звание прославленного борца. Но уже сейчас его встречают как лучшего друга, поят арькой и кумысом. На нем войлочная тюбетейка, твердая, как железо, и праздничный чесучовый халат. За ним на сивой лошадке всюду следует пастух Гончиг. Он уважает силу и сейчас греется в лучах чужой славы.

– Мы всех этих с Мухур‑Нура положим на обе лопатки, – говорит Гончиг.

Вдруг поважневший Тумурбатор не удостаивает его ответом, но слова Гончига ему нравятся, и поэтому он позволяет пастуху садиться на почетное место рядом с собой.

Аюрзан распорядился соорудить на ровной площадке трибуну. Сюда же привезли и сенокосилку для всеобщего обозрения. Раньше на празднике монахи устраивали священный танец цам. На этот раз аратское правление все решило взять в свои руки. Будут показаны загоны для скота и колодцы. Сандаг прочтет доклад о международном положении. Агроном поведет всех на огороды и угостит огурцами и редиской. Жена Аюрзана Даши‑Дулма возглавит самодеятельность.

Даже Чимиду нашлась работа: он должен был исполнять роль старого ламы в пьесе, сочиненной силами молодежи объединения.

В лагере экспедиции торжество началось необычно: рано утром, когда все еще спали, в юрту Сандага и Тимякова ворвался радист и закричал:

– Правительственная радиограмма! Нас поздравляют с праздником…

Немедленно были собраны сотрудники экспедиции и обслуживающий персонал. Сандаг зачитал текст радиограммы.

Все, кто имел оружие, выстрелили в воздух.

Сандаг был глубоко взволнован вниманием правительства. Он знал, что обстановка в стране напряженная. Правительству приходилось заниматься ликвидацией остатков шпионско‑вредительской организации, раскрытой еще в прошлом году. Ходили упорные слухи, что японцы стягивают к границам большие силы. По сей день японские войска делали попытки вторгнуться в пределы Монголии – об этом писалось в газетах. И все же об экспедиции помнят, следят за ходом ее работ.

После завтрака отправились на главную площадь – пустырь. Здесь уже закончилась официальная часть. Гремела музыка. Трибуна была задрапирована бордовой тканью, украшена флагами. Зрители располагались двумя полукольцами по сторонам пустыря. Тут были и всадники на лошадях и верблюдах, и пешие. Девушки, увешанные серебряными украшениями, покуривали трубочки – гансы, смеялись, весело переговариваясь, выбивали трубки о каблук; парни пили кумыс и городское пиво. По площади шествовали ряженые, изображающие древних богатырей. Будто вызванные из глубины седых времен, шли колонной стройные сильные юноши, поблескивая чешуей панцирей и остриями копий. Лица их дышали мужеством, отвагой. Зрители аплодировали: богатыри несли красные знамена.

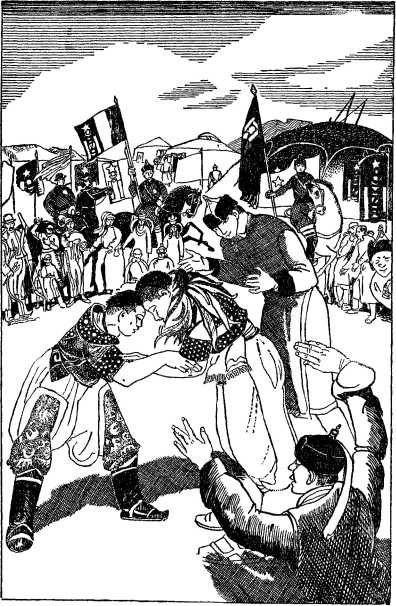

После карнавального шествия началась борьба. Десять пар борцов, в узорных гутулах, мускулистые, сильные, молодые, напряженно ждали сигнала к началу боя. Главным судьей был старик Лубсан, знаток всех правил; он вручит приз лучшему борцу. Лубсан сидел на скамеечке, вытирал голову платком, щурился от яркого света. Потом махнул платком. Борцы стали сходиться, хлопая себя руками по ляжкам, подпрыгивая. Приготовились к схватке, сцепились. Лубсан подбадривал борцов, угощал победителей жирными борцигами – печеньем, подносил им кувшин с кумысом. Однажды побежденные уже не имели права бороться вторично. Из победителей составлялись новые пары.

В начале третьего тура посредник правого крыла громким голосом выкрикнул:

– На радостном и великом празднике Надоме в честь семнадцатой годовщины Монгольской Народной революции, чело борцов, глава всех могучих, выдающийся из сонма сильных, выдвинувшийся из десяти тысяч борцов, сильнейший из сильных, преисполненный неубывающей мужественности, прославленный народом Тумурбатор вызывает борца Мухур‑Нурской долины Чултума, радостно крепнущего в расцвете сил и мощи, в семью могучих.

– Благодарим за честь! – донеслось со стороны левого крыла.

Особым, танцующим шагом, ритмично взмахивая руками – изображая полет орла, – вышли на поле силачи.

Борцы сошлись, покосились друг на друга, словно собравшиеся бодаться быки, и сшиблись в схватке.

Борьба длилась долго. По правилам, чтобы стать победителем, не требуется свалить противника на землю, а достаточно сбить его с ног так, чтобы он, потеряв устойчивость и равновесие, лишь коснулся рукой земли. Из‑за этого и шла борьба. Лицо Чултума сделалось пунцовым от натуги. Шея Тумурбатора вздулась. Моментами зрителям казалось, что рука Чултума вот‑вот коснется земли. Но через мгновение в таком же положении оказывался Тумурбатор.

В конце концов Тумурбатор сбил своего противника с ног.

Зрители пришли в сильное возбуждение. Они повскакали с мест, подбрасывая вверх шапки, били в ладоши, протягивали руки к Тумурбатору.

Обычно скромный, застенчивый, Тумурбатор сейчас выпятил грудь. Чултум приложился ладонями к согнутым локтям победителя в знак того, что он признает его превосходство и уважает его. С выпяченной грудью и широко расставленными руками победитель, переваливаясь с ноги на ногу, приблизился к Лубсану. Судья поднес победителю большую пеструю пиалу кумыса. Тумурбатор осушил ее до дна.

Одержав победу, Тумурбатор отвел Гончига в сторону и прошептал:

– Сегодня ночью…

Пушкарева и Валю привлекли конные скачки. Наездниками были дети от шести до двенадцати лет. Не верилось даже, что малыши в островерхих шапочках с красной звездой пустят горячих жеребцов вскачь и хладнокровно пройдут всю дистанцию в тридцать километров.

Вот они начали разминку. Скакуны шли по кругу, а малыши высоким речитативом запели старинный клич «Гинго». Было не меньше сотни участников скачек.

– Гинго! Гинго! Гинго! – выкрикивали они, а лошади напрягались, прядали ушами.

На одежде каждого наездника имелся свой отличительный знак: порхающая бабочка – в знак того, что юный наездник, как бабочка, легок и не утомляет лошадь; летящая птица – в знак того, что скакун мчится как птица; узор – нить счастья; три кружка – драгоценности, чандмани.

В момент старта зрители запели хвалебную песнь знаменитому скакуну – «Чело десяти тысяч скакунов».

Цокто рассказывал:

– В давние времена был знаменитый скакун Джонон Хара, что значит «Царственный Вороной». После его смерти его безутешный хозяин сделал скрипку, увенчал ее гриф гордой головой Царственного Вороного, выточенной из драгоценного сандалового дерева, натянул на деку скрипки нежную кожу коня, чтобы, как живая, она чувствовала каждое движение смычка, и приладил две струны из конского хвоста. Так появилась монгольская скрипка моринхур.

К финишу первым пришел скакун маленького Самбу. Скакуна провели вокруг трибуны, ему лили кумыс на голову и крестец.

Славильщик звучным речитативом, высоко держа повод скакуна‑победителя перед гостями, выкрикивал:

Гордость и краса обильной и широкой земли,

Чело несказанной радости всего народа,

Украшение державного Великого Надома,

Скакун, мчащийся вихрем

Во главе десяти тысяч бегунцов,

Скачущий, растягивая шелковые поводья,

Скакун с телом стройным и гибкой спиной,

С гривой, словно у шапки‑«шасер»,

Сверкающий в беге ногами,

Лучший из коней всего народа…

Была стрельба из лука. Здесь победителей называли «удивительной меткости стрелок». Среди них почему‑то было больше всего стариков. Восьмидесятилетний Узэмчин восьмьюдесятью стрелами выбил восемьдесят очков. Славильщики пели:

Меток лук его, и друг он верный могучему мужу.

В бою он верен, и счастье, добычу приносит дому.

Владеть им мужу, богатырю сильномогучему.

Натягивать его, сгибаясь станом крепким.

Слава луку желтому и белым стрелам быстрым!

У лотков, наполненных до краев сахарными пряниками, ватрушками, стояли девушки. Они громко зазывали покупателей. Около раскрашенной будочки толпился народ. Монгольская фортуна в виде узкоглазой насмешливой девушки крутила колесо лотереи, соблазняя желающих попытать счастья карандашами, папиросами, блокнотами. Это была палатка Монгольского центрального кооператива, присланная сюда из Улан‑Батора.

Особенно задорные заставляли крутить колесо по десятку раз, пока не изгонялись со смехом. Пушкарев тоже решил попытать счастья. Валя, улыбаясь, поддержала его, и они пошли к будочке.

Выиграли куклу. Появление геолога с куклой в руках вызвало взрыв смеха у присутствующих. Кукла пошла по рукам. Ее рассматривали, клали на широкие ладони, чтобы она закрывала глаза, и хохотали. Валя тоже смеялась. Когда кукла оказалась у нее в руках, щеки ее порозовели.

– Что же я стану с ней делать? Я в куклы уже не играю, – сказала она, лукаво взглянув на Пушкарева.

– Возьми, возьми! – закричали со всех сторон. – Пригодится! – и покатывались со смеху.

Куклу пришлось взять. Так и ходили они с куклой. Все на них оглядывались и понимающе улыбались.

Араты выбирали седла, украшенные серебряной отделкой тончайшей работы, каждое с именем мастера, его изготовившего, уздечки и котлы для варки чая и мяса, железные печки, патефоны, юрты с новыми войлоками, покупали аккуратные свертки синей и желтой далембы на халаты. Девушки примеряли шелковые тэрлики[34], смотрелись в зеркала, вплетали ленты в длинные косы и напевали про себя что‑то веселое.

Чимид охранял витрину экспедиции. На стеллажах лежали глыбы самородной серы, флюорита и другие ископаемые; образцы почв, гербарии, семена трав и огурцы. Сам Чимид, как умел, рассказывал о богатствах края.

Вечером зажглись костры.

Пушкарев и Валя уселись на траву и слушали, как нежно звенит моринхур. Цвели тамариски, и воздух был наполнен их тонким запахом. День погас. Сделалось прохладно.

– О чем ты сейчас думаешь? – спросил Пушкарев.

Валя поправила волосы и серьезно сказала:

– Я ни о чем не думаю. Просто мне хорошо…

– А я вот думаю: везет мне в жизни. Ехал сюда за тридевять земель. И вот встретил тебя… Странно… Ведь это дело случая. А теперь без тебя жизнь показалась бы пустой. Смешно от таких признаний?

– Нет, не смешно. Сейчас мне кажется, что по‑другому и не могло быть. Да никого на твоем месте я и не могу представить. Тот, другой, был бы не ты, и я его не смогла бы любить. Нам только кажется, будто случай руководит всем. Но ведь некоторые так и остаются одинокими, не встретив того, кого должны были встретить.

– Да, во всем этом, что называется жизнью, любовью, есть какое‑то волшебство. Почему везет одним и не везет другим…

Он взял ее за плечи и хотел поцеловать, но она слабо отстранила его:

– Не надо, Саша. Кто‑то идет.

Кусты зашуршали, и на полянке показался Тумурбатор. Рядом с ним шла Долгор. На Тумурбаторе была пограничная форма. Они о чем‑то разговаривали. Долгор засмеялась. Тумурбатор взял ее за руку. Они прошли мимо, не заметив Вали и Пушкарева.

– А твоя подшефная совсем ожила, – сказал Пушкарев. – Этакого парня подхватила, тихоня!

Они рассмеялись.

Ламы из монастыря тоже ждали праздника Надома и по‑своему готовились к нему. После долгих совещаний заговорщики решили испортить «красный» Надом, отвлечь от него верующих степняков.

– В дни Надома мы проведем Майдари‑хурал, – сказал настоятель Норбо‑Церен. – Этот хурал проводится обычно в это время, и никто не может запретить его, так как нарушения закона народной власти нет. Мы на виду у всех сожжем «сор», а потом развернем знамя Чингисхана, знамя войны!..

Замысел был ясен всем. Да, только таким способом можно объединить верующих, съехавшихся со всех стойбищ и кочевий.

Сжечь «сор» – значит нанести удар по врагам религии. Развернуть знамя Чингисхана – значит призвать к восстанию.

Майдари – грядущий будда. Он еще не пришел, но должен прийти на смену заленившемуся будде Шакьямуни, допустившему в Монголии народную власть. Известное дело: Шакьямуни – великий обманщик. Рассказывают, будто Шакьямуни и Майдари поспорили, кому из них править миром. Сошлись на том, что править будет тот, у кого в горшке быстрее вырастет цветок. Цветок вырос в горшке Майдари, но Шакьямуни воровским способом завладел цветком. Майдари якобы рассердился и воскликнул: «Правь этим миром, но пусть он будет таким же лживым, как ты. А я приду и прогоню тебя, и тогда воцарится истина…»

Теперь Норбо‑Церен решил не без намеков пышно отпраздновать Надом в честь грядущего мироправителя, сделать намек, что державой света Шамбалой является Япония и что священная война ее против еретиков и безбожников скоро начнется.

Рано утром съехавшиеся в урочище кочевники были разбужены громким тягучим звуком: то ревели пятиметровые монастырские трубы ухыр‑бурэ.

Из монастыря вышла торжественная процессия монахов в ярко‑красных мантиях, желтых накидках и медленно двинулась вдоль наружной стены. Бритые толстомордые монахи волокли колесницу с крупным золотым изображением Майдари, знаменем, завернутым в желтую далембу, курительными свечами и священными книгами. У каждого поворота, у каждого из двадцати восьми грушеобразных субурганов подолгу задерживались, читали молитвы, пили кирпичный чай из пиал, ели сладости и пресные лепешки. В колесницу также было впряжено чучело слона, слон помахивал хоботом. Ламы ходили и ходили вокруг монастыря; и сюда, к его стенам, постепенно стекался народ.

Среди публики толкались Тумурбатор и Гончиг. Они поглядывали на знамя, завернутое в желтую материю, и едва приметно улыбались, вполголоса переговаривались.

Процессию охраняли ламы, вооруженные бамбуковыми палками. Если кто приближался к колеснице, того били без всякого предупреждения. Таков был порядок, заведенный еще тогда, когда религия пользовалась уважением. За колесницей шел монах в огромной маске бога войны, украшенной человеческими черепами.

Норбо‑Церен поднялся на помост и важно уселся на шелковых подушках. Он наблюдал за соблюдением церемонии, и вид его был суров.

Наконец настало время нанести удар по врагам религии – сжечь «сор» – красивую трехгранную пирамиду из теста. Считалось, что вместе с пирамидой сгорят и души всех врагов желтой религии.

На пустыре развели костер.

Двое важных лам вынесли из узорной палатки на деревянных носилках огромную, увенчанную человеческим черепом пирамиду‑«сор», вобравшую в себя все прегрешения народной власти против желтой религии.

Монахи громко забормотали молитвы, зазвенели колокольчики, завыли раковины, совсем по‑конски заржали чанлины – трубы из бедренной кости человека, оправленные в серебро, глухо загудели массивные гонги, дробно посыпали горох барабаны. Сила музыки все нарастала, крепла, доводя молящихся до исступления. Закружился в танце бог войны Чжамсаран, украшенный короной из человеческих черепов. Откуда‑то появились мальчики в масках в виде мертвых голов. Пляска перешла в неистовые прыжки и кружение.

И вот пирамида‑«сор» с оскаленным черепом, напоминающая наконечник огромной стрелы, полетела в огонь; и наконечник этот был направлен в сторону юрт аратского объединения. Намек всем был ясен.

Неожиданно наступила тишина.

И среди тишины раздался сипловатый, но еще сильный голос настоятеля монастыря Норбо‑Церена.

– Дети мои, заблудшие овцы! Враги веры наказаны, им предназначено гореть в вечном огне. Сейчас перед вами совершится чудо: владыка державы света Шамбалы благословенный Ригден Джапо прислал нам высшую драгоценность – чандмани – знамя мудрости и победы на все времена. Придите, дети мои, под это священное знамя – знамя истинной веры и великого учения. Мы развернем его сейчас и победим с ним всех врагов Монголии…

Он подал знак. Ламы проворно сдернули со знамени желтый чехол и развернули полотнище. По толпе пронесся возглас изумления, удивления, радости.

У Норбо‑Церена отвисла челюсть: перед ним струилось, колыхалось на ветру алое шелковое знамя с портретом Сухэ‑Батора.

– Убрать! Убрать! – закричал настоятель и в бессильной ярости закрыл лицо руками, сник.

А в толпе уже поняли, что произошло. Сперва раздался смешок. Потом весь пустырь задрожал от смеха сотен людей. Смеялись и взрослые и дети.

– Ну, нам здесь больше нечего делать! – весело сказал Гончигу Тумурбатор. – Все это похоже на похороны прежней, старой жизни. Дай скрестить с тобой руки, как с верным другом, и пожать их, как теперь делают все. Спасибо за помощь, батыр. Знамя Чингиса в музей пошлем. Хочешь, научу приемам борьбы?

– Эй, эй, только не жми руку, она мне еще нужна!

– Уходи от этого кровопийцы Бадзара к нам в объединение – человеком будешь.

– Уйду, наверное, – согласился Гончиг.

…Великий праздник Надом, который стали здесь называть также праздником «большой воды», был в полном разгаре. Он будет кипеть, бурлить и день, и два, и неделю, и две, так как люди рады побыть друг с другом, рассказать новости за год, отпраздновать веселые свадьбы.

Но членам экспедиции было некогда: все готовились в дальнюю поездку, которая займет несколько недель. Они должны пройти по самым безлюдным местам пустыни Гоби, исследовать горы Гобийского Алтая.

– Я рассчитываю проследить древнюю речную сеть, – говорил Тимяков.

Для Сандага Гоби была необозримым пастбищем. Верблюдов, коз и овец госхоз будет разводить в Гоби. Здесь на многие сотни километров простираются пастбищные угодья. Любимая пища верблюдов, коз и овец – полукустарничковые солянки, ежовник, лук многокорешковый. А этими‑то растениями как раз и изобилует Гоби.

Иногда они откладывали в сторону бумаги и любовались степью, залитой лунным светом. Легкая седая мгла окутывала юрты, древние могильники. В открытые двери врывались запахи трав.

– Что ж, кажется, все ясно, – говорил Сандаг, когда уже начинало светать. – Сделаешь хорошее дело – тебя встретит добрый путь. До Котловины пещер поедем на автомашине. А дальше – на верблюдах в горы Нэмэ‑гэту, обогнем их и вернемся домой пустыней. Этакая петля. А сейчас – спать, спать! Днем надо наведаться к Аюрзану, договориться, чтобы верблюдов заблаговременно отвели в Котловину пещер. Вопрос с Басмановой решен: она должна ехать с нами. А что делать с Долгор? Валя просит взять Долгор.

– Возьмем. Вале одной среди мужчин покажется скучно.

– И то верно. Сделаем из Долгор повара.

Сандаг и Тимяков жили в одной юрте. Юрта была пятистенная, просторная. Сандаг увлекался ботаникой, и пол юрты был завален гербариями и снопами разных трав. Можно было подумать, что это не юрта двух ученых, а кусочек Гоби: корявый куст саксаула с торчащие ми вверх безлистными ветвями, веточка кустарника «золотой нити» – алтан утас, напоминающая по форме морозный узор на стекле, сухой тамариск, сульхир, из зерен которого гобийцы мелют муку и питаются ею круглый год, хармык, карагана, астрагал, который применяют при болезнях сердца, дерис и еще какие‑то причудливые растения пустыни, мохнатые, седые, колючие, покрытые восковым налетом.

Так и спали ученые среди этих кустов.

…На фоне всеобщих забот мало кто придал значения приезду профессора Бадраха. Он остановился в юрте своего отца Бадзара, в лагере появился всего лишь раз, за день до отъезда экспедиции в горы.

– Не утерпел, прикатил сюда, – сказал он Сандагу и Тимякову. – Я ведь обычно отпуск провожу здесь, в родных местах, возле старых родителей. Плохи стали, мать часто болеет… Говорят, вы нашли пресную воду! Большое событие. От всего сердца поздравляю! И радуюсь. В этом краю, забытом богом и цивилизацией, люди живут мечтой о воде. Признаться, даже не верил, что вам так быстро удастся справиться с этой задачей… Вроде бы и на остальных буровых дела идут успешно.

– Это так, – подтвердил Тимяков. – У гидрогеолога Басмановой особое чутье на воду. Молода, а глаз наметанный, любому инженеру фору даст.

– И все‑таки я продолжаю считать: место для города и для госхоза выбрали вы неправильно, неудачное место.

– Почему? – удивился Тимяков.

– Район неблагонадежен в санитарно‑ветеринарном отношении. Тут, кстати, и раньше отмечались случаи заболевания скота сапом и сибирской язвой. Кто может дать гарантию, что при массовом скоплении скота эти болезни не вспыхнут с невиданной силой? Слышал, в объединении Аюрзана крупный рогатый скот поражен чумой.

Да, страшная весть о «черной смерти» ползла и ползла по степи. Теперь пастбища объединения да и само объединение объезжали далеко стороной. Здесь пахло карболкой, известковым молоком и сулемой. Ветеринары в просмоленных плащах день и ночь разъезжали от стада к стаду, делали прививки скоту. Противочумную сыворотку вводили под кожу и зараженным животным.

Потом случилось несчастье. Поздно ночью ветеринар возвращался верхом в юрту. И когда пробирался по узкому ущелью, откуда‑то сорвался увесистый камень, сломавший ему плечо. Конь приволок бесчувственного ветеринара к юртам.

Но главное было сделано: вовремя произведены прививки скоту. Погибло всего десятка три коров. Урон был незначительный, но сидевший у монастырских ворот подслеповатый Шараб сиплым голосом говорил о гневе богов:

– Отступают от старых порядков, сено косят, в артель объединяются – вот и разгневали богов. Погодите, еще не то будет…

Наиболее трусливые ушли было из объединения, но потом вернулись.

Все вроде бы успокоилось, только профессор Бадрах испытывал тревогу за судьбу будущего города. Он был достаточно умен и воспитан, чтобы не перечить председателю Ученого комитета и известному русскому ученому, авторитет которых был выше авторитета самого Бадраха. Он пытался заронить сомнения.

Когда от Цокто узнал о находке пещеры с вечным огнем, каменной богиней и костями динозавра, заволновался: