11а. Наличие родоплеменных культовых центров — «храмов» (Коломийщина I, Березовская ГЭС), о чем свидетельствуют находки археологами глиняных моделей храмов; появление (?) зиккуратов (Новые Русешты), глиняных печатей; расцвет пластики, орнаментации керамики, начало ее росписи; распространение знаков, похожих на письмо.

12 и 12а. Период прогрессирующего развития общества, разделяющийся на два этапа (Протопись-менный I и II и Триполье В и CI), распространение влияния на соседние территории, включение в свою область инокультурного населения; черты опреде ленного упадка к концу этого периода и продолжение основных традиций в следующем (Раннедина-стический—для Месопотамии и Триполье СП — для Украины и Молдовы).

III. 2750 — 2315 гг. до н. э. — «Досаргоновская эра» или «Раннединастический» период, хронологическое соответствие — РБ Украины (2800/2750 — 2300/2200 гг. до н. э.). В стадию бронзового века в это время на территории Украины и Молдовы вступила значительная часть их населения, поэтому ме-сопотамский материал правомерно сопоставлять сейчас с материалами не только трипольской, но и других, прежде всего степных и лесостепных, культурно-исторических областей и культур западной части Юга Восточной Европы:

1. Значительный экономический подъем, основанный на прогрессе земледелия; расширение сети ирригационных систем, распространение пашенного земледелия, использующего как тягловую силу уже вола; превращение ирригационных систем и продуктов земледелия в основное, универсальное для всей Месопотамии, богатство; усовершенствование орудий труда, углубление ремесленного производства, накопление излишков продукции, рост торговли, в том числе и международной, распространение бронзовых изделий; превращение части поселений в города и исчезновение ряда старых, возникновение новых городов.

1а. Дальнейший подъем хозяйства, прогресс в пашенном земледелии и в то же время появление-симптомов его кризиса, возрастание роли животноводства (прежде всего в южных районах), распространение в связи с этим шнурового орнамента, являющегося, согласно экспериментам, проведенным И. А. Писларием, отпечатком волокон животного, а не растительного происхождения; усиление специа лизации животноводства, приручение лошади и использование ее для верховой езды населением последнего периода среднестоговской культурно-исторической общности; начало превращения скота в основное универсальное богатство для всех районов Украины и Молдовы; распространение, производящего хозяйства на новые территории, превращение его в ведущее направление хозяйственной деятельности племен Юга Восточной Европы; накопление излишков продуктов питания, отражение этого и в сопровождении погребенных напутственной пищей; усовершенствование орудий, возрастание их числа, появление ремесленных кварталов на некоторых поселениях (Жванец), выделение усатовского и софиевского центров металлургии, распространение бронзовых изделий, усиление контактов и обмена, в том числе и с районами Ближнего Востока; исчезновение крупных поселений, существование поселений площадью всего лишь в несколько гектаров; превращение части поселений в городища; исчезновение ряда старых и возникновение многих новых поселений.

2. Деление земельной собственности страны на общинную, находящуюся во владении частных боль-шесемейных коллективов, и на государственно-храмовую, считающуюся собственностью бога (а фактически бесконтрольно управляющуюся храмовой, а позже царской администрацией); отделение храмового хозяйства от общинного, возвышение храмового и слияние с ним хозяйства семьи правителя.

2а. Господство общинной собственности на землю, наделение членов общины (отдельных семей) землей; сопровождение отдельных погребенных частями тел животных как отражение перехода скота во владение отдельных патриархальных, а возможно, даже и малых семей.

3. Сближение уровней развития отдельных частей Месопотамии и как следствие этого — появление соперничества между отдельными центрами, укрепление отдельных государственных образований; общая нестабильность политической ситуации; вооруженная борьба между «номами» за гегемонию, образование временных военных союзов отдельных «номов»; строительство оборонительных стен вокруг поселений; появление специальных видов вооружения, в том числе и колесницы на четырех сплошных колесах, в которую впрягали осла или онагра; усиление постоянного войска при сохранении общинных ополчений.

3а. Выделение и сближение нескольких, прежде всего двух основных, линий развития бронзового века— лесостепного и степного, появление их общих черт; образование новых культурно-исторических областей; рост различий в пределах отдельных культур и культурных групп, в том числе и в отдельных группах Триполья (вследствие чего отдельные исследователи предпочитают называть локальные группы Триполья даже особыми археологическими культурами); отражение усилившихся военных столкновений в расположении значительного числа поселений на естественно защищенных местах (плато, мысах), укрепление многих поселений рвами и валами, имевшими иногда и каменную облицовку (Жванец-Щовб, Костешты IV); распространение оружия.

4. Резкое усиление социального расслоения, ослабление коллективного руководства общиной, укрепление роли знати и военных вождей, превращение вождя в царя, появление первых династий, рост числа рабов; выделение трех основных социальных групп — вождей-правителей, опирающихся на военные дружины, общинной олигархии с жречеством, рядовых общинников; значительное обеднение последних, установление имущественного неравенства, накопление сокровищ в руках царей и вельмож; первые реформы неписаного права, закрепление новых социально-экономических отношений и возросшего влияния общественных сил в мировоззрении, а

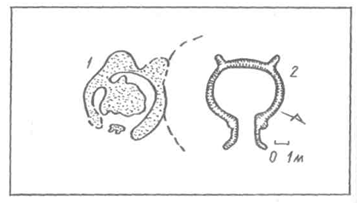

Рис. 15. Элементы структуры усатовских курганов, отражающие

символику головы быка: 1 — кромлех Усатово; 2 — ровик Желтый Яр

именно утверждения рабовладельческой идеологии в патриархальных отношениях, в том числе и в обосновании родства царей с богами; закрепление в погребальном обряде развитого культа умерших предков и неравенства, появление отдельных особо богатых (в том числе и царских) погребений, совершаемых в сооружениях особых форм (иногда в куполообразных (сводчатых) склепах, выложенных из обоженного кирпича с засыпанными, ведущими с поверхности земли в склеп пологими спусками-коридорами) и сопровождаемых убитыми зависимыми членами общества.

4а. Отражение сохраняющегося единства общины в почти полной однородности бытовых условий их членов и в распространении общинных могильников, закрепление развитого культа умерших предков в сооружении многочисленных выносимых за пределы поселений могильников различных типов — грунтовых с трупоположениями и трупосожжениями, курганных; постепенное усиление социального расслоения, появление имущественного неравенства, различий в быте отдельных жителей одного и того же поселения как следствие их общественной и хозяйственной специализации; вероятное отражение неравенства отдельных родов не только в различающихся по своему уровню соседних поселениях, но и в различных типах родовых могильников одних и тех же групп населения (Усатовский грунтовой могильник как показатель менее знатного и Усатовские курганные I и II могильники — как показатели более знатных родов), отражение разложения рода и противопоставления в нем отдельных семей в делении не только поселений, но и родовых могильников (Выхватинский и Усатовский грунтовые могильники), на несколько частей, в появлении небольших «семейных» могильников, в распространении курганов как варианта семейно-индивидуальных усыпальниц; наличие немногочисленной родоплеменной знати, уже противопоставляемой общинникам, на что указывают, во-первых, 10 из 240 погребенных в грунтовых могильниках у Софиевки и Красного Хутора, сопровожденные особо богатым инвентарем, в том числе изделиями из металла, во-вторых — богатые инвентарем и в некоторых случаях сопровожденные убитыми зависимыми членами общества погребенные в особо сложных и больших но размерам сооружениях, в том числе и в больших по размерам ямах (в которые мог вести и коридор со ступеньками), перекрытых массивными каменными закладами или куполообразным сооружением, обнесенных мощными каменными кольцами-кромлехами (рис. 6; 1546) и сопровождаемых каменными плитами с изображениями людей и животных (Усатовские курганы), в-третьих, подкурганные погребения в каменных ящиках или в грунтовых ямах, перекрытых камнем (в некоторых из них были найдены предметы культа), часто окруженные каменными кромлехами и крепидами (памятники нижнемихайловского типа) и т. д.; деление общества, как о том можно судить по погребальному инвентарю и особенностям погребальных сооружений, на военных вождей (немногочисленные погребения знати с символами власти и оружием, в том числе и металлическим, прежде всего кинжалами), жрецов (немногочисленные погребения с символами власти и предметами культа — сосудами, амулетами) и рядовых общинников (остальные погребения); отражение в погребальном обряде возросшего общественного положения мужчины.

5. Дальнейшее развитие архитектуры, появление дворца-крепости, господство храмов на высокой платформе, посвящаемых общинному божеству, возведение храмов на специальных храмовых участках, утверждение многоступенчатых зиккуратов, нахождение в храме скульптур божеств; распространение астральной символики и письменности на глиняных табличках.

5а. Появление — наряду с уже существующими одно-, двухэтажными трипольскими глинобитными домами — жилищ с каменными стенами (II —раннеямный — слой Михайловки); распространение сложных по архитектуре курганов, в конструкции насыпей которых применялись не только грунт, но и дерево, камень; появление больших родоплеменных храмов-святилищ, либо сооружаемых на вершинах курганов, либо перекрываемых впоследствии насыпями последних (нижнемихайловские курганы у Каланчака и Тимофеевки и, возможно некоторые курганы Усатовского могильника I); нахождение антропоморфных стел на святилищах; распространение астральной символики и сложной орнаментации, система которой представлена суммой отдельных четко выраженных элементов, а также знаков, напоминающих письмо, на предметах из глины.

6. Сохранение ряда черт мировоззрения развитого первобытного общества, в том числе культа животных, отождествление, в частности, верховного божества Ура (и лица, исполняющего его роль в обряде) с быком, а жрицы (его божественной супруги) — с коровой.

6а. Почти полное господство мировоззрения развитого первобытного общества, в том числе и культа плодородия, часто связанного с обожествлением крупного рогатого скота.

Подобные сопоставления могут быть продолжены и для последующих времен. В частности, в течение 2316—1595 гг. до н. э. (хронологическое соответствие—СБ Украины, 2300/2200—1650/1600 гг. до н. э.) в истории Месопотамии выделяются два периода — период первых деспотий (2316—1932 гг. до н. э.) и Старовавилонский период (1932—1595 гг. до н. э.).

IV. 2316—1932 гг. до н. э — период первых деспотий, продолжавшийся от начала династии Аккаде до возвышения Иссина (хронологическое соответствие — СБ1 Украины, 2300/2200—200011900 гг. до н. э.). В этот период отмечались следующие явления:

1. Значительный прогресс экономики, прежде всего орошаемого земледелия; усиление скотоводческого направления хозяйства в связи с расселением в Месопотамии овцеводов-амореев; наличие нескольких хозяйственно-культурных типов; производство предметов первой необходимости (посуда, орудия труда) в каждом отдельном хозяйстве, концентрация специализированного ремесла в царском хозяйстве, развитие этого ремесла преимущественно на импортном сырье (камень, дерево, металл); возрастание роли международной торговли; фактическая монополия царского хозяйства на ремесло и торговлю; сохранение территориальной общины и некоторого общинного фонда земель; установление собственности царя на все храмовые и правительственные земли; дальнейшее укрепление городов, являющихся государственными центрами, и распространение (впервые после Протописьменного периода) мелких большесемейных поселений деревенского типа, отражающих процесс дальнейшего дробления территориальных общин; появление сравнительно устойчивых индивидуальных семейных хозяйств (отчасти вместо большесемейных общин, а отчасти и наряду с ними), среди которых отдельные разбогатели.

1а. Утверждение ведущей роли производящего хозяйства (то есть полная победа бронзового века) на всей территории западной части Юга Восточной Европы; значительный прогресс экономики, основывающейся на скотоводстве и земледелии; наличие нескольких хозяйственно-культурных типов; развитие домашнего производства в каждом хозяйстве, общинный характер ремесла; появление специализированных (возможно, племенных) ремесленных центров (Михайловка III); развитие металлургического производства на импортном сырье; племенная собственность на продукты специализированного ремесла и их обмен; сохранение территориальной общины и общинной собственности; возвышение старых или новых племенных центров, укрепление их рвами и каменными стенами (Михайловка III); распространение мелких, вероятно, большесемейных, поселений; повсеместное распространение курганного обряда как формы коллективного (больше-семейного?) могильника с индивидуальными захоронениями, сопровождаемыми напутственной пищей (то есть захоронениями, отражающими наличие индивидуальных семейных хозяйств).

2. Централизация управления и хозяйства, выделение нескольких государственных образований, ведущих борьбу за объединение Месопотамии; попытки создания политического единства страны с целью согласования прежде всего функционирования ирригационных систем (объединенных в одну громадную систему) и ликвидации зависимости храмовых хозяйств и общин от аристократии отдельных родов; сохранение — правда, крайне ослабленных — органов самоуправления общины, значительная зависимость общин от государства, переход к государству почти всех функций общины; деление страны на новые районы, основывающиеся не на «новом», а на окружном принципе; слияние шумеров и аккадцев в один народ при сохранении двуязычия; активное влияние на шумеров и аккадцев со стороны проживающих вместе с ними иноэтничных групп населения с догосударственной родоплеменной организацией (кутиев, амореев), долгое время властвовавших над Двуречьем.

2а. Возрастание роли племенных органов, образование новых громадных культурно-исторических Областей (позднеямной, катакомбной, культур шнуровой керамики); унификация различных сторон жизни в пределах каждой из этих областей; деление их на отдельные археологические культуры; образование в пределах культурно-исторических областей культурно-исторических общностей, представлявших, вероятно, и политические объединения (союзы племен) более высокого уровня из родственных групп населения47.

3. Утверждение сложной структуры общества, значительного социального и имущественного неравенства: появление фигуры деспота-царя, властвующего над всей страной, ослабление общинной олигархии, превращение жрецов в слуг царя и создание его опоры в виде бюрократии чиновников и жрецов, деление общества на свободных граждан, участвующих в общинной собственности на землю (при далеко зашедшем разорении значительной части общинников, вынуждающем их даже наниматься на работу в государственные хозяйства), на царских людей, владеющих имуществом, выданным храмом или государством, на рабовладельцев (собственников и несобственников земли), на многочисленных свободных людей, живущих своим трудом (собственников и несобственников), и на подневольных людей рабского типа, число которых резко возросло в результате войн (в это время появилось уже и частное рабовладение).

3а. Отражение усложнения социальной структуры в формировании племенных центров и в погребальном обряде: в более отчетливом по сравнению с предыдущим периодом выделении погребений знати (возможно, иногда и царей), в сложных по конструкциям погребальных сооружениях, иногда сопровождавшихся антропоморфными каменными изваяниями, оружием и символами власти (кеми-обинские, позднеямные, катакомбные, культуры шаровидных амфор погребения), в значительном разнообразии погребального обряда в пределах даже одной и той же культуры; изображение на некоторых антропоморфных стелах предметов, известных как символы власти, знатности или богатства.

4. Оформление культа царя, обожествление отдельных царей, принесение жертв статуям царей и умершим предкам; переосмысление старых иконографических канонов и образов при одновременном некотором сохранении прежних традиций; появление нового единообразия в искусстве, распространение монументальной скульптуры; оформление художественного интереса к изображению личности вследствие осознания влияния отдельных личностей на исторический процесс; создание шумерского пантеона во главе с ниппурским Энлилем при сохранении племенных и общинных божеств, сложение «канонической» картины мироздания, распространение мифологической тематики изображений, связанных к тому же с космической символикой.

4а. Возрастание роли культа умерших предков (возможно, иногда и царей), принесение жертв (в том числе и человеческих) предкам, погребенным в курганах; исчезновение ряда основных традиций в духовной культуре, в том числе и связанных с воплощением образа женщины в статуэтках; победа нового единообразия, прежде всего в монументальных антропоморфных изваяниях, передающих образ мужчины, в основных общих принципах орнаментации посуды (в так называемой общей схеме орнамента эпохи бронзы), в распространении курганного обряда практически на всей территории западной части Юга Восточной Европы; отражение интереса к изображению личности в распространении скульптурных антропоморфных изваяний; передача в этих изваяниях черт, присущих различным божествам; наличие изображений, которые могут' объясняться мифологическими сюжетами; возрастание роли космической символики.

5. Закрепление значительных изменений в общественной, экономической и духовной областях, в изменении права и в письменной фиксации новых законов.

5а. Отражение основных изменений в жизни общества не только в материальной культуре, но и в обрядах, художественном творчестве, а значит, и в обычном праве, в традициях, в устном творчестве и обычаях без их письменной фиксации (?), поскольку письменность на территории западной части Юга Восточной Европы в это время, как принято считать, еще не существовала.

Таким образом, параллели в развитии названных территорий обусловлены прежде всего совпадением археологических стадий их памятников. Это служит реальным основанием для продолжения начатого сопоставления. Учитывая, однако, что во II тыс. до н. э. различия в социально-экономических отношениях древнего населения Украины, Молдовы и Месопотамии значительно возросли, ограничимся теперь только наиболее общими замечаниями, обращая внимание на само хронологическое соответствие периодов или их частей и археологических эпох.

V. 1932 — 1595 гг. до н. э.— Старовавилонский период (с возвышения Ларсы до конца «дома» Хам-мурапи), во время которого произошли ослабление государственного аппарата, расширение роли частных хозяйств, расцвет частного рабовладения, возрождение значения крестьянской общины, распространение товарно-денежных отношений, использование наемного труда (хронологическое соответствие— СБ II—III Украины, 2000/1900—16501 1600 гг. до н. э.).

Старовавилонский период может быть разделен на два этапа: первый (1932—1763 гг. до н. э.) —с возвышения Ларсы до объединения Месопотамии Хаммурапи (хронологическое соответствие — СБ II Украины, 2000/1900— 1800/1700 гг. до н. э.) и второй (1763—1595 гг. до н. э.)—от объединения Месопотамии Хаммурапи до падения его «дома» (хронологическое соответствие — СБ III Украины, 1800/1700 — 1650/1600 гг. до н. э.).

Для археологии Месопотамии, по мнению С. Ллойда и ряда других исследователей, в пределах 2020—1763 гг. до н. э. следует выделять особый период «Иссин-Ларса» (который, таким образом, является своеобразным вариантом первого этапа Старовавилонского периода и одновременно — вариантом СБ II Украины).

VI. 1595 — 1000 гг. до н. э. — Средневавилонский период (с падения «дома» Хаммурапи до конца 2-й династии Приморья), в течение которого стерлись различия между царским и общественным земельными фондами, возросла роль чиновничества, армии, рабской силы, произошли разорение свободных и зависимых земледельцев, упадок товарно-денежных отношений и международной торговли.

В этом периоде также можно выделить два эта-па: ранний (до конца ХШ в. до н. э.), в котором наблюдался подъем хозяйства, и поздний (конец XIII—XI в. до н. э.) —время упадка, но и появления изделий из железа, кочевого скотоводства на верблюдах и других черт раннего железного века. Особого внимания при этом заслуживает возникновение по-настоящему самостоятельного ремесла, по-скольку ранее существовавшее ближневосточное ремесло, обслуживающее прежде всего дворцы или Храмы и, по сути, лишенное самостоятельности, сле-дует, вероятно, рассматривать вариантом общинно-го ремесла, которое известно и у населения бронзо-вого века Украины и Молдовы. По С. Ллойду, этот период следует разделять на два периода: период касситской династии (1595—1235 гг. до н. э.) и среднеассирийский период (1235 г. до н. э.— конец II / начало I тыс. до н. э.).

Ранний этап Средневавилонского периода (и период касситской династии) хронологически соответствует ПБ Украины и Молдовы (1650/1600 — 1200 гг. до н. э.), а поздний этап Средневавилонского периода (и Среднеассирийский период) — РЖ I Украины и Молдовы (1200 — 1000 гг. до н. э.).

Важнейшие изменения в жизни древней Месопотамии могут считаться конкретным проявлением общих закономерностей развития ряда древних народов не только вследствие их практически полной синхронизации с изменениями в жизни населения Украины и Молдовы в медном — бронзовом веках, но и потому, что практически все эти изменения были в значительной степени связаны и с этническими процессами — как внутримесопотамскими, так и с внешними влияниями соседей Месопотамии.

Назовем только основные перемены в этнической истории Двуречья в конце IV—II тыс. до н. э.:

— около 3300 г. до н. э.— приход восточных семитов в Месопотамию;

— около 3000 г. до н. э.— очевидно, новые расселения восточных семитов;

— около 2750 г. до н. э.— какие-то новые перемещения семитов-пастухов;

— около 2350 г. до н. э. — нападение хурритов;

— 2316 г.— усиление влияния восточных семитов (аккадцев);

— около 2176—2100 гг. до н. э.— нашествие ку-тиев, хурритов;

— около 2020—1932 гг. до н. э.— вторжение западных семитов (амореев) и захват ими Южной Месопотамии;

— около 1742—1741 гг. до н. э.— приход кас-ситов;

— 1595 г.— хеттское нашествие;

— конец XIII — начало XII в. до н. э.— вторжение западных семитов (арамеев);

— вторая половина — конец XI в. до н. э.— вторжение суттиев (арамеев) или их части халдеев.

Нетрудно заметить, что практически все этнические передвижения в Месопотамии происходили во время смен одних периодов ее истории другими, но вместе с тем соответствовали и основным изменениям в хронологии археологических памятников медного и бронзового веков Украины. Небезынтересно, вероятно, и то, что хронологии и периодизации памятников медного — бронзового веков Украины соответствуют и основные этапы в истории Древнего Египта:

I. Раннее царство. Цари — предшественники первой династии и цари первой — второй династий, правивших начиная с нескольких столетий до 3000 г. до н. э. и до 2278 г. до н. э. (хронологическое соответствие: М Украины, 3400/3300 — 2800/2750 гг. до н. э.). Выделяются два подэтапа: время до первой династии (несколько столетий до 3000 г. до н. э.) и время первой — второй династий (3000—2778 гг. до к. э.), являющиеся параллелями РМ и ПМ Украины.

II. Древнее (Старое) царство. Третья — шестая династии, 2778 — 2263 гг. до н. э. (или третья — восьмая династии, 2778 — 2220 гг. до н. э.). Хронологическое соответствие — РБ Украины, 2800/2750 — 2300/2200 гг. до н. э.

III. Среднее царство. Девятая — семнадцатая династии, 2222 — 1580 гг. до н. э. (или одиннадцатая — семнадцатая династии, 2160 — 1580 гг. до н. э.). Хронологическое соответствие — С Б Украины, 2300/2200 — 1650/1600 гг. до н. э. Согласно новейшему определению Среднего царства, в нем выделяются три подэтапа: одиннадцатая династия (2160—2000 гг. до н. э.), двенадцатая династия (2000-1785 гг. до н. э.) и тринадцатая — семнадцатая династии (1785—1580 гг. до н. э.), хронологически соответствующих СБ I, СБ II и СБ III Украины (2300/2200 — 2000/1900, 2000/1900—1850/ 1800, 1850 — 1650/1600 гг. до н. э.).

Если началом Среднего царства считать девятую династию, то его первый подэтап еще больше будет соответствовать СБ I Украины.

IV. Новое царство. Восемнадцатая — двадцатая династии, 1580 — 1085 гг. до н. э. Хронологическое соответствие — ПБ и РЖ I Украины, 1650/1600 — 1000 гг. до н. э. Время Нового царства делят на три подэтапа; первые два из них — восемнадцатая — девятнадцатая династии (1580—1200 гг. до н. э.) — хронологически соответствуют ПБ Юго-Запада СССР (1650/1600— 1200 гг. до н. э.), а третий — двадцатая династия (1200—1085 гг. до н. э.) — РЖ I Украины (1200—1000 гг. до н. э.).

Два крупнейших нашествия, пережитых Египтом— гиксосское (вторая половина XVIII в. до н. э.) и «народов мира» (конец XIII — начало XII в. до н. э.) —также подтверждают синхронный характер развития древних обществ на территории Египта и в западной части Юга Восточной Европы.

На периоды, практически полностью синхронные названным, делится история и других стран Ближнего Востока, относительно которых мы располагаем письменными источниками — например, Ассирии, Хеттии, Митанни (если учитывать, естественно, только времена, в течение которых эти страны существовали). Нашим выводам, по сути, не противоречит и хронология памятников, близких к цивилизациям Древнего Востока.

Очерченная выше синхронизация свидетельствует не о наличии отдельных параллелей, а об общности исторического процесса на связанных ею территориях в различных аспектах; например, для древнего населения Украины довольно прямыми (хотя и ослабленными местными условиями) аналогиями могут считаться закономерности развития экономики, социальной структуры, духовной культуры населения не только соседних с Украиной районов, но и более отдаленных цивилизаций Ближнего Востока.

Полагаем, что основа такого единства отражена в закономерностях распространения металлических изделий, ведь уже прослежено практически одновременное овладение восточными семитами и три-польцами сначала медью, затем ее сплавами (в Протописьменном I периоде Месопотамии — сплавом меди и свинца, а в Триполье ВП — сплавом меди и серебра), а впоследствии — и одновременное распространение бронзовых изделий. Подобная ситуация наблюдалась и в. Египте: согласно последним данным, в Раннем царстве использовалась практически чистая медь, и только в Древнем царстве появилась бронза. Но «датировка нескольких медных предметов, которые принимались за изделия Старого царства и в которых была найдена значительная примесь олова, нуждается в проверке. Слово, которое принято переводить как "бронза", как будто было известно Старому царству, но первоначальное значение его могло быть иным. Со времени XII династии сохранилось некоторое количество предметов, в том числе и орудий труда, из сплава меди с оловом, где доля последнего настолько значительна, что назвать сплав иначе как бронзой нельзя. Дошли до нас и небольшие бронзовые изображения, которые можно отнести ко времени, непосредственно предшествующему XII династии. Однако бронзовый век в Среднем царстве еще не наступил» 48. Таким образом, крупнейшие советские исследователи истории Ближнего Востока предлагают считать началом медного века Египта Раннее царство, а началом бронзового века — значительно более поздние (то есть Новое царство?), чем принято сейчас, времена.

Однако нам кажется, что отсутствие бронзовых изделий в Древнем царстве не доказано. И это напоминает ситуацию в Северном Причерноморье, где в период РБ, синхронный Древнему царству, бронзовых изделий также мало и распространяются они в основном начиная с СБ (то есть со времени около двенадцатой династии Египта). В Западной Анатолии настоящая бронза существует со времени Трои I (вероятно, с 2750 г. до н. э.), что позволяет отнести начало бронзового века этого района именно к комплексу Трои I, а не к более ранним материалам типа Кумтепе (как считают некоторые археологи). Напомним также об одновременном появлении на Юго-Западе СССР и Ближнем Востоке и типологических черт раннего железного века, символизирующих синхронное окончание на названных территориях эпохи палеометалла и начала железного века. Именно поэтому можно предположить, что синхронизация в изменении сорта употребляемых металлов (медь — бронза — железо) наряду с синхронизацией других основных черт развития обществ Юга Восточной Европы и Ближнего Востока должна отражать и синхронизацию археологических эпох — медного, бронзового и раннежелезного веков названных (и соседних с ними) территорий. В связи с этим логично было бы считать всеобщим для данных территорий началом медного века 3400/3300, началом бронзового века —2800/2750, а началом железного века — 1200 гг. до н. э., то есть наступление медного века в Месопотамии связывать с Раннеурукским (в Египте — с Ранним царством), а бронзового — с Раннединастическим периодом (в Египте — с Древним царством).