Исходя из принципа выделения таких типологических черт, мы можем считать, что памятники исследуемой эпохи, даже имеющие медные изделия, но не достигшие уровня названных выше черт, относятся, очевидно, не к медному веку, а к неолиту. На наш взгляд, стадию медного века в Восточной Европе прошли только трипольские (этапов А-С I), гумельницкие (белградские), раннелендельские (этапа Зимно-Злота), полгарские (среднего и начала позднего периодов) племена. Однако известна и другая крайность: вследствие игнорирования назнанных закономерностей социально-экономического развития населения на территории Европы (и, возможно, Ближнего Востока) деление на земледельческие неолитические и энеолитические племе-на в ряде случаев субъективно, и значительная часть археологов европейских стран считает неоли-тическими и трипольско-кукутенские, и тисаполгар-ские, и лендельские, и некоторые другие памятники медного века.

Бронзовый век — историческая эпоха, предшествующая железному веку и являющаяся вариантом (для большинства территорий) или этапом (для некоторых территорий) эпохи палеометалла (рис. 13 33). Основными типологическими чертами памятников начала бронзового века Восточной Европы можно считать: преимущественно животноводческое, приселищное направление хозяйства; отсутствие значительных по размерам поселений, чаете окружение их оборонительными сооружениями, могильники за пределами поселений; массовое проявление трупосожжения или его имитации; окрашивание умерших охрой; курганный или сочетание курганного и бескурганного обрядов погребений; проявление углубленного социального неравенства; возрастание роли мужчины в мировоззрении; распространение изделий из меди и бронзы, развитие общинного бронзолитейного и гончарного ремесла, отсутствие (или почти полное исчезновение) расписной посуды и распространение ее шнуровой орнаментации.

Только на уровне технологии бронзового века возможно появление настоящей бронзы — сплава со строго определенным соотношением его компонентов. Поэтому, учитывая, что некоторые исследователи (в частности, Е. Н. Черных, Т. Г. Мовша) по наличию в трипольских памятниках этапа С II собственных бронзовых изделий относят эти памятники уже к бронзовому, а не к медному веку, логично датировать бронзовым веком и другие памятники, синхронные этапу С II Триполья или несколько более поздние по отношению к нему и имеющие другие черты бронзового века: дереивские среднестоговские, поздние Новоданиловские, нижнемихайловские Михайловского этапа, раннеямные, позднеямные, памятники позднего этапа энеолита Крыма и коми-обинские, позднелендельскйе, памятники куль-гуры йоронковидных сосудов, тисаполгарские полгарской культуры, памятники культуры шаровидных амфор, баденские. Памятники же, предшествующие названным и не относящиеся к медному веку, полномерно считать неолитическими. Таковыми, в Частности, на Юге европейской части СССР были ранние

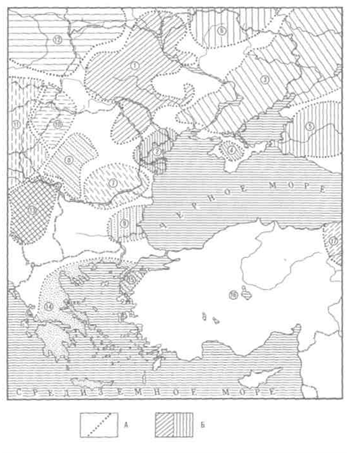

Рис.13. Наиболее принятые представления о распространении археологических культур начала раннего бронзового века Украины, Молдовы и некоторых соседних районов (XXV—ХХIII вв до н. э.):

1-позднетрипольские; 2 —усатовская; 3 — раннеямная; 4 — кеми-обинская; 5-майкопская; 6 — ямочно-гребенчатая и днепро-донецкая; 7 — Чернавода III (поздняя); 8 — Коцофени; 9 — Эверо-Михалич-Караново VI Эзерово; 10 — Баден (поздняя); 11 — каннелированной керамики; 12 - шаровидных амфор; 13 — Бубани-Хум II—III; 14 — старший период бронзы в Греции; 15 — Троя III—IV; 16 — ранний период бронзы в Анталии; 17 -куро-араксинская. А — границы культур, Б — террито-

рии культур. (По И. Т. Черникову).

среднестоговские, ранние Новоданиловские, ранние (ливенцовского периода) нижнемихайлов-ские, ранние «раннеэнеолитические» крымские.

Принципиальная разница между памятниками неолита и эпохи палеометалла состояла в том, что неолитические племена занимались присваивающим хозяйством (прежде всего охотой и рыбной ловлей) при вспомогательной роли животноводства и земледелия, а базу хозяйства племен эпохи палеометалла составляло производящее хозяйство: в медном веке — с преобладанием земледелия, в раннем бронзовом — с преобладанием животноводства (в том числе и с домашним конем). Неолитические памятники могли довольно долго сосуществовать с памятниками медного века (а некоторое время — и с памятниками бронзового века), ведь стать основой памятников медного века могли, очевидно, лишь неолитические памятники с довольно высоким уровнем развития земледелия, а основой памятников бронзового века — или памятники неолита со значительным развитием (в результате кризиса охоты) животноводства, или памятники медного века, население которого переживало кризис земледелия. Согласно выводам Н. Я. Мерперта, переход от медного к бронзовому веку стал следствием глубоко объективных причин — внутреннего кризиса технически ограниченных раннеземледельческих коллективов, взаимодействия и определенного сближения исторически связанных между собой групп населения, а также следствием внешних импульсов. В истории Юга Восточной Европы указанный переход сопровождался и формированием новой этнической ситуации — возникновением вокруг Черного моря так называемой циркумпонтийской зоны индоевропейских народов 34.

Разграничение по типологическим признакам па мятников неолита, медного и бронзового веков хорошо объясняется и с точки зрения соответствия конкретного типа хозяйства природным условиям. По современным данным, на территории Украины и Молдовы в медном веке были представлены в основном две растительные зоны: лесная (нижней частью которой была слабо выраженная лесостепь) и степная. Граница между этими зонами проходила между 48 и 49° северной широты 35 и при отсутствии настоящей лесостепи обе они довольно резко различались между собой. Плодородные лессовые и глинистые почвы лесистых районов Правобережной Украины и Молдовы способствовали быстрому развитию земледельческо-животноводческого хозяйства медного века, а в зоне степи основой хозяйства оставались охота и рыболовство при вспомогательной роли животноводства. Но к началу бронзового иска на Юго-Западе СССР эта природно-климатическая ситуация изменилась: здесь установились, вероятно, близкие к современным зоны леса, лесостепи и степи 36. Животноводческая направленность прогрессирующего хозяйства раннего бронзового века стала предпосылкой резкого возрастания при-бавочного продукта и значительных социальных Сдвигов, в том числе и утверждения очевидного неравенства, что хорошо фиксируется археологиче-ским материалом и потому является реальным критерием для определения границы между памятниками неолита, медного и бронзового веков. Иными словами, логично утверждать, что синхронно с началом Триполья СП практически на всей территории западной части Юга Восточной Европы насту-пил бронзовый век. Только в Левобережном Поле-сье Украины до конца III тыс. до н. э. продолжали существовать неолитические племена ямочно-гре-бенчатой керамики.

Остальные важнейшие черты бронзового века будут нами охарактеризованы ниже.

Железный век — эпоха окончательного сложения язычества славян. Он состоит из двух этапов: раннего (с конца бронзового века по средневековье) и позднего (продолжающегося до сих пор) железного века (рис. 14 37). На территории западной части Юга Восточной Европы ранний железный век начинается с установления новой экономической ситуации. Приселищное, или придомное, животноводство в Лесостепи и Полесье сменяется

стойловым, а в Степи — кочевым. Доминирующей отраслью хозяйства в Лесостепи и Полесье стало пашенное земледелие, вооружившееся железным топором, на-ральником, серпом. Вследствие значительного роста производительности труда в отдельных районах накапливались резко возросшие излишки продуктов. Произошло второе крупное общественное разделение труда: общинное ремесло отделилось от сельского хозяйства и стало индивидуальным. Так возник самостоятельный вид хозяйственной деятельности с собственными отраслями (прежде всего брон-юлитейным и железорудным производством). Заниматься этой деятельностью следовало практически круглый год, полностью освободившись от сельскохозяйственных работ. Выделение ремесла в самостоятельное направление хозяйства обеспечило массовое производство изделий, высокий уровень их качества и возможность перехода от натурального обмена к настоящей торговле. Отражением усиления хозяйственной специализации, появления избы точного продукта и роста обменно-торговых операций являются многочисленные археологические клады различных, прежде всего металлических, предметов, а также форм для их отливки.

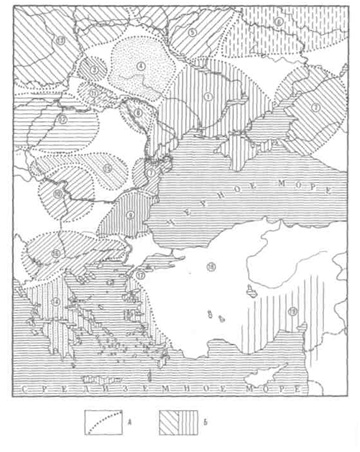

Рис 14. Наиболее принятые представления о распространении цитологических культур заключительного этапа бронзового века и начала железного века Украины, Молдовы и некоторых соседних районов XII—X вв. до н. э.): 1 - белоз ерско-тудоровская; 2 — кобяковская; 3 — высоцкая; 4 — бело-трудовская; 5 — лебедовская; 6 — бондарихинская; 7 — Бадабаг; 8 —Корлатени-Кишинев; 9 — Пшеничево; 10 — Инсула-Банулуй; 11голи-гродская; 12 — Гава; 13 — лужицкая; 14 — субмикенская-протогеометри-

ческая; 15 - Жуто Брдо-Чирни-Гирле Маре; 16 — македонская; 17 — Троя VIIB; 18 — Фригия; 19 — хеттские города. А — границы культур; Б - территории культур. (По И. Т. Чернякову).

Неравномерность развития отдельных народов и социальных групп в железном веке обозначилась еще сильнее. Помимо всего прочего, она привела к тому, что своеобразным «ремеслом» для значительной части населения стала война: ученые часто находят в погребениях того времени оружие. Предметы вооружения были тогда, как правило, наиболее ценными и наиболее распространенными из железных изделий. Об обострении межплеменной обстановки, о формировании атмосферы постоянной боеготовности свидетельствует и резкое увеличение в исследуемую эпоху числа хорошо укрепленных городищ. В мировоззрении, в том числе и в искусстве, центральной фигурой становится образ воина.

Итак, выделение ремесла в самостоятельную отрасль стимулировало развитие сельского хозяйства, и прежде всего земледелия, а также военного дела, которые, в свою очередь, активизировали и прогресс ремесла. Происходила своего рода «цепная реакция», приведшая не только к стремительному наращиванию материального производства, но и к такой важнейшей черте, раннего железного века Юга Восточной Европы, как утверждение значительного социального и имущественного неравенства. Это убедительно подтверждается особенностями погребального обряда.

Очевидно, однако, что значительная часть указанных выше черт раннего железного века сформировалась до массового распространения предметов из железа, которые (как, например, и бронзовые изделия для бронзового века) стали не первопричиной, а одним из проявлений (а частично и след ствий) уже созданной системы общественных и экономических отношений раннего железного века. Иными словами, эта система возникла, по нашему мнению, тогда, когда железные изделия были еще очень редки и бытовали далеко не во всех археологических культурах начала этого века. В то же время (и мы уже отмечали такое явление) на территории Восточной Европы древнейшие изделия из железа известны и в тех археологических памятниках, которые принято датировать еще поздним бронзовым веком: в срубных, сабатиновских, белогру-довских, бондарихинских, лебедовских. Поэтому и белозерские, и белогрудовские, и бондарихинские, и лебедовские, и самые поздние (III этапа) кома-ровские памятники можно отнести уже к железному веку (учитывая и другие черты этой эпохи).

Уточнений требует и датирование названных археологических эпох и их культур на Юго-Западе СССР. Это обусловлено прежде всего, как мы ранее показали, отсутствием единых критериев для определения той или иной археологической эпохи, а также точных методов датирования. Недостаточно эффективны, например, методы естественных наук, в том числе и радиоуглеродный, который, получив некогда название «абсолютного» в силу своей предполагаемой высочайшей точности, на самом деле таковым не стал,— ведь в ряде случаев уже доказано значительное несоответствие между «радиоуглеродными» и календарными (истинными) датами. К сожалению, для Юго-Запада СССР надежная схема матирования периода с мезолита по начало железною века окончательно не разработана. Поэтому мы рискнем предложить сейчас свою схему датиров-ки «лестницы эпох», рассматриваемой в данной главе.

Подавляющее большинство исследователей оп ределяет хронологическую границу между палеолитом и мезолитом началом голоцена, нередко условно датируемым временем до 10 тыс. лет тому назад (с 8,3 тыс. лет до н. э.). (Некоторые авторитетные ученые, например А. А. Величко, утверждают, что голоцен начался 8 тыс. лет тому назад.) Поэтому появление мезолитических культур на рубеже между плейстоценом и голоценом (или в конце плейстоцена) вернее относить к IX, а не VI тыс. до н. э., и предлагаемая схема датирования мезолита, неолита, медного, бронзового и раннего железного веков на территории Юго-Запада европейской части СССР может, на наш взгляд, выглядеть так38:

1. Мезолит (МЛ) — докерамический неолит (ДН), или протонеолит (ПН): IX тыс.— около 4400 г. до н. э.

2. Неолит (Н): около 4400—2800/2750, а в северо-восточных районах Левобережья Украины — около 4400—2300/2200 гг. до н. э.

3. Медный век (М): около 3400/3300—2800/ 2750 гг. до н. э.:

а) ранний медный век(РМ): около 3400/3300—3000 гг. до н. э.;

б) поздний медный век (ПМ): около 3000—2800/2750 гг. до н. э.

4. Бронзовый век (БР): около 2800/2750 —1200 гг. до н. э.:

а) ранний бронзовый век (РБ): около 2800/2750 — 2300/2200 гг. до н. э.;

б) средний бронзовый век (СБ): около 2300/2200 — 1650/1600 гг. до н. э.:

СБ I: около 2300/2200 — 2000/1900 гг. до н. э.; СБ II: около 2000/1900—1800/1750 гг. до н. э.; СБ III: около 1800/1750—1650/1600 гг. до н. э.;

в) поздний бронзовый век (ПБ): около 1650/1600— 1200 гг. до н. э.

5. Ранний железный век (РЖ): примерно с 1200 г. до н. э.:РЖ I: около 1200—1000 гг. до н. э.

Представленная выше схема неплохо согласуется с основными изменениями природно-климатической ситуации. Мезолит при любом определении его начала (с конца плейстоцена или с начала голоцена) в целом соответствовал началу климатического оптимума послеледникового периода (иногда называемого климатическим оптимумом голоцена), продолжавшегося с 9000 по 5000 лет тому назад, а протонеолит и неолит — кульминации этого периода (7000—5000 лет тому назад). Природные условия в течение этой кульминации были, вероятно, настолько благоприятными, что если первоначально с наступлением кризиса присваивающего хозяйства общий высокий уровень развития общества позволил части племен переходить к производящему хозяйству (и стать, таким образом, неолитическими), то впоследствии в некоторых районах с утверждением ведущей роли земледельческо-скотоводческого хозяйства — и к медному веку.

Послеледниковый климатический оптимум сменился раннесуббореальным похолоданием (4600— 4200 лет тому назад), а затем среднесуббореальным потеплением (4200—3400 лет тому назад), что при-вело к упадку земледельческих культур, в том числе трипольской, и к распространению ямных памятников, основу хозяйства которых составляло жи-ношоводство. Именно адаптация к новой экологической обстановке обусловила повышение роли не ТОЛЬКО животноводства, но и ремесла 39. Вероятно, не случайно ранний этап медного века Юго-Запада ССCP (3400/3300 — 3000 гг. до н. э.) закончился Месте с послеледниковым климатическим оптимумом, а поздний (3000—2800/2750 гг. до н. э.) — с пе реходом к раннесуббореальному похолоданию: на первом этапе существовали все условия для утверждения ведущей роли производящего хозяйства, основу которого составляло земледелие, а на втором — в связи с ухудшением климата — достигнув максимума возможного, «трипольский путь» развития исчерпал себя, и на этапе СП (совпавшем с раннесуббо-реальным похолоданием) начался его кризис. Очевидно, особенно ощутимые изменения климата в медном веке произошли в степи, потому что гумель-ницкие памятники исчезли там уже с окончанием послеледникового климатического оптимума, то есть с окончанием раннего периода медного века. Важно отметить и то, что именно тогда исчезли и последние буго-днестровские памятники, сосуществовавшие до этого с трипольскими.

Обратимся к следующим периодам.

Ранний бронзовый век (2800/2750 — 2300/2200 гг. до н. э.) с его кризисом земледельческого производства и преобладанием степной животноводческой линии развития совпал с раннесуббореальным похолоданием (4600—4200 лет тому назад).

Дальнейшие изменения климата Европы и соседних районов позволяют представить обобщающие данные (разумеется, округленные), приводимые Дж. Гриббином и Д. Топлийским 40:

1. 2300—1800 гг. до н. э.— наивысшие температурные показатели послеледникового периода;

2. 1800—1300 гг. до н. э.— прохладный влажный климат;

3. 1300—800 гг. до н. э.— повышение среднегодовых температур и наступление значительной засухи;

4. 920/900 — 300/220 гг. до н. э. (или 2900— 2200 лет тому назад) — кульминация «похолодания железного века» (с максимумом этого похолодания в 500—300 гг. до н. э.);

5. 400/300 гг. до н. э.—700/1000 гг. н. э.—в основном влажный холодный климат:

а) 300 г. до н. э. (в особенности с 100 г. до н. э.) — 300 г. н. э. — мягкий влажный климат;

б) с 300 г. н. э.— ухудшение климатической ситуации — похолодание и снижение влажности;

6. 700—1350 (или 980—1180) гг. н. э.— малый климатический оптимум (он же второй климатический оптимум голоцена);

7. 1430/1450—1755/1850 (или 1600—1850) гг.— малый ледниковый период.

При этом средний бронзовый век (2300/2200 — 1650/1600 гг. до н. э.), соответствовавший основной части среднесуббореального потепления (4200— 3400 лет тому назад), ознаменовался бурным развитием животноводства и упадком земледелия. А в позднем бронзовом веке (1650/1600—1200 гг. до н. э.), в условиях влажного климата начальной фазы фанагорийской регрессии середины II тыс. до н. э., произошел расцвет земледелия и животноводства 41.

Резкое изменение климата, который в конце II тыс. до н. э. стал особенно засушливым, вместе с факторами внутреннего социально-экономического развития способствовало переходу крайнему железному веку (1200 г. до н. э.). В это время критически заострилась ситуация в Степи, где заниматься земледелием было уже невозможно, а животноводство могло развиваться только как кочевое скотоводство. В связи с этим там резко уменьшилась численность населения. Переселение некоторых народов окончательно разрушило старые экономические связи, и на территории Украины и Молдовы возникла нехватка импортных медных и бронзовых изделий, что, в спою очередь, подтолкнуло развитие местного же-лезорудного производства42.

Первый этап раннего железного века (1200— 1000 гг. до н. э.) завершился с началом «похолодания железного века», при котором в климате планеты произошли значительные изменения: снизилась среднегодовая температура, увеличилось выпадание осадков, вследствие чего после длительного периода засухи восстановились области болот, образовались торфяники, к югу сместилась граница лесов43.

В силу всего сказанного вполне закономерным представляется совпадение с этим похолоданием на Юге Восточной Европы предскифского и скифского периодов железного века. С VII по середину IV в. до н. э. в Северном Причерноморье наблюдалось повышение влажности, чему соответствовал расцвет скифского хозяйства. Однако с конца IV в. до н. э. началось иссушение степей; в стадах изменилось соотношение крупного и мелкого рогатого скота в пользу последнего; население уходило из степей и оседало в пригодных для земледелия Нижнем По-дунавье, Нижнем Поднепровье и предгорьях Северного Кавказа. Одновременно сокращалось сельскохозяйственное производство и в античных городах Северного Причерноморья. Засушливый период продолжался около 250 лет и завершился во второй по-ловине I в. до н. э. С улучшением климатической ситуации в Северном Причерноморье с конца I в. до н. э.— начала I в. н. э. начался новый экономический подъем44. Ухудшение же климата здесь с 300 г. н. э. стало, вероятно, одной из важных причин кризиса хозяйства раннего железного века (и связанных с ним политических процессов), а в конечном счете способствовало и переходу к феодализму.

Проверке наших выводов может помочь сопоставление дат из вышеприведенной схемы с одновременными событиями, происходившими на тех территориях, где в эпоху палеометалла уже существовала письменность. Лучше всего, на наш взгляд, оперировать материалами Ближнего Востока, прежде всего Месопотамии45. Попытаемся же сравнить с нашей схемой и сущностью каждого из ее периодов периодизацию истории Месопотамии конца IV— II тыс. до н. э.: под пунктами 1, 2 и т. д. расскажем о событиях в Месопотамии, под пунктами 1а, 2а и т. д.— на территории нынешних Украины и Молдовы. Основное внимание обратим при этом на историю шумеров и их ближайших предков со времени их предполагаемого появления на территории Месопотамии.

I. 3300—3000 гг. до н. э. — период догосударственного строя восточных семитов (он же «Ранне-урукский»), хронологическое соответствие — РМ Украины (около 3400/3300 — 3000 гг. до н. э.). Сопоставим месопотамское общество с наиболее изученным и наиболее близким нам — раннетрипольским:

1. Появление восточных семитов в Месопотамии; утверждение ведущей роли существовавшего с более ранних времен производящего (возможно, основывающегося на животноводстве при вспомогательной роли земледелия) хозяйства; возрастание роли мотыжного земледелия; появление простейшего искусственного орошения, не достигшего еще уровня ирригационных систем; усиление оседлости; образование округ из небольших (несколько глинобитных или тростниковых жилищ) родовых (?) поселков; развитие домашних промыслов, применение, возможно, древнейшего гончарного круга; появление первых священных участков и святилищ в центральных поселениях; возникновение патрилокальных, патрилинейных, патриархальных семей; усиление различий в уровне развития отдельных групп поселений, активизация мирных, обменных отношений между ними.

1а. Появление первых трипольских племен на территории нынешних Украины и Молдовы; утверждение ведущей роли производящего хозяйства, главное значение в котором, вероятно, принадлежало первоначально животноводству, а не земледелию; распространение подсечного мотыжного земледелия; усиление оседлости; преобладание небольших родовых (?) поселков, кустовое расположение поселений вокруг более крупных, площадь которых достигала нескольких гектаров; развитие домашних промыслов, в том числе и первые доказательства местной обработки Меди; родоплеменные святилища (Лука-Врублевецкая, Сабатиновка II); деление площади поселений на несколько частей, соответствующих отдельным патриархальным семьям; углубление различий в уровне развития отдельных групп поселений, активизация мирных отношений между ними, обмена как между соседними поселениями, так и между удаленными территориями.

II. 3000 — 2750 гг. до н. э. — «Протописьменный период», хронологическое соответствие — ПМ Украины (3000 — 2800/2750 гг. до н. э.). И здесь сопоставим месопотамское общество с трипольским:

1.Утверждение земледельческо-животноводческого хозяйства, системы орошаемого земледелия и общинного в своей основе землепользования; появление хозяйств патриархальных семей, имеющих наделы земли, предоставленные им общиной, и ограниченное количество домашнего скота; применение простейшего плуга, использование тягловой силы осла.

1а.Установление земледельческо-живртноводческого хозяйства, подсечно-переложной системы земледелия и общинного землепользования, деление поселений общины на части, соответствующие патриархальным семьям, состоящим, в свою очередь, из парных семей; применение простейшего рала (Новые Русешты Iа), использование тягловой силы быка; отсутствие во владении отдельных патриархальных семей наделов и скота (?).

2. Углубление специализации хозяйства, отделение (?) от сельского хозяйства общинного по своей сути, нетоварного ремесла, продукты которого не продавались, а сдавались в храм в обмен на продукты или надел земли; использование гончарного

круга, развитие металлургии меди, в том числе и литья; появление первых сплавов меди и свинца; усиление обмена с соседями.

2а. Усиление специализации хозяйства, появление общинного ремесла, продукты которого сдавались в общее пользование в обмен на продукты сельского хозяйства; появление гончарного круга (Варваровка VIII, Варваровка XV), развитие металлургии меди, в том числе и литья; использование мышьяковых руд, появление медно-серебряных сплавов (Незвиско III); возрастание роли межплеменного обмена.

3. Изобретение четырехколесной повозки со сплошными колесами.

За. Появление такой же повозки (археологам известны на Украине и в Молдавии различные варианты изображений пары впряженных быков, находки глиняных моделек сплошных колес повозок (Великая Слободка — урочище Хрещате, Варваровка VIII, Варваровка XV)).

4. Создание в храмах общественных запасов; формирование прибавочного продукта.

4а. Распространение крупных (высотой 70— 100 см) сосудов, предназначенных для хранения общественных запасов зерна; «кладов» из наиболее нужных предметов из камня, металла или сырья для их изготовления; значительный рост численности населения как отражение появления излишков продуктов питания.

5. Появление крупных поселений площадью в несколько гектаров; застройка их глинобитными, как правило, многокомнатными жилищами, группировавшимися вокруг храма; начало сооружения двухъярусных (двухэтажных) строений; прочное оседание населения; превращение родовых общин в соседские (?).

5а. Исчезновение поселений площадью менее 1 га, увеличение площади малых поселений до 3— 4 га, распространение крупных поселений площадью от 10 до нескольких сот гектаров; окончательное оформление планировки поселения в виде концентрических кругов; распространение монументальных жилых, в том числе и многокомнатных, глинобитных построек, с мощными межэтажными перекрытиями и двумя этажами; длительное обитание общин на одном месте; окончательное формирование соседской (?) общины.

6. Образование структуры первичных «номовых» государств путем концентрации мелких поселений вокруг крупных, важнейшие из которых стали цент

рами культов и администрации «номов».

6а. Концентрация мелких поселений вокруг крупных, являющихся центрами сельскохозяйственных округ.

7. Возникновение полуофициального межобщинного (ставшего впоследствие межгосударственным) объединения — культового союза общин Шумера, имевшего как черты культурной общности всей страны, так и локальные особенности (основой этого объединения был, возможно, союз шумерских — и не только шумерских — племен).

7а. Сложение культурно-исторической полиэтнической (многоплеменной) трипольской общности, объединяющей ряд локальных вариантов (различающихся особенностями материальной и духовной культуры) или даже археологических культур '(организационной формой этой общности мог быть союз племен).

8. Отсутствие защитного и неразвитость наступательного вооружения, отсутствие крепостных стенвокруг поселений; осуществление военных походов,

вероятно, лишь против более отсталых чужеземных племен и силами прежде всего ополчения общинников, а затем — возникновение постоянного войска для борьбы с внешними врагами и принуждения к труду части пленных, превращенных в рабов.

8а. Увеличение числа орудий, которые могли использоваться как оружие, и появление некоторых видов вооружения; появление оборонительных сооружений в виде валов и рвов на ряде поселений, расположение многих поселений на мысах, концентрическая застройка поселений, служащая в первую очередь задачам обороны; отсутствие постоянного войска, ведение военных действий (вероятно, как правило, оборонительных) силами мужчин об щины, способных носить оружие.

9. Нечеткое социальное расслоение, выделение из массы членов общины тонкой прослойки знати, в том числе и жреца-правителя, в качестве должностных лиц общины; наличие низшей формы рабства; участие в сельхозработах практически всех членов общины, вероятность использования знатными се мьями вспомогательной рабочей силы; отсутствие социального и идеологического противопоставления знати и рядовых общинников при наличии уже резко отличающихся по размерам (огромных — у знатных и небольших — у рядовых членов общины) наделов земли.

9а. Однородный социальный состав общины, практически равноправное участие всех ее членов во всех сферах жизни; намечающаяся социальная дифференциация, отразившаяся в появлении символов власти (булав, скипетров, оружия) и богатства («кладов») у отдельных лиц; сооружение первых курганов — семейно-индивидуальных усыпальниц (Кайнары).

10. Скромность быта, жилых построек всех членов общества.

10а. Отсутствие резких различий в быте между отдельными членами общин.

11. Господство общинных культов, возникновение культовых центров — храмов, расцвет храмостроительства, появление зиккуратов; возникновение искусства глиптики, новых форм пластики, новых принципов изобразительного искусства, в том числе и возрождение расписной керамики; появление орнаментации керамики; изобретение (?) письменности.