Оба конца времени Лестница эпох «Века» и потопы Даты в символах Бессмертный «закон»

Н. А. Чмыхов

ИСТОКИ ЯЗЫЧЕСТВА РУСИ

Киев "Лыбидь"

ББК 63.4(2) Ч-74

Рецензент д-р филос. наук М. В. Попович Редактор С. А. Васильченко

Чмыхов Н. А.

Ч-74 Истоки язычества Руси.— К.: Лыбидь, 1990.— 384 с.: ил. ISBN 5-11-001495-7.

Книга отражает вечный поиск решения вопроса о месте и роли человечества в жизни Вселенной. Обращаясь к опыту далекого прошлого, автор анализирует особенности взаимоотношений общества и окружающей среды в древности, ставшие причинами формирования древнейшей системы мировоззрения и ее вершины — космологии, предлагает оригинальные концепции определения прародины индоевропейцев и их составной части — предков славян, дает характеристику основных черт язычества Руси как особой системы мировоззрения. Исследование построено на материалах археологии, этнографии, мифологии, философских учений, астрономии.

Для научных работников, преподавателей, студентов, всех интересующихся вопросами истории материальной и духовной культуры.

0301040200-126 11-90 ББК 63.4(2)

М224(04)-90 ISBN 5-11-001485-7 А. Чмыхов, 1990

...Из Адити возник

Дакша, из Дакши — Адити.

Ведь Адити возникла,

о Дакша, она твоя дочь.

Ригведа

Еще совсем недавно казалось, что бурное развитие индустриальных гигантов, расщепление атомного ядра, распространение электронно-вычислительной техники, космические полеты, всеобщее стремительное наступление на природу с целью ее изменения (или даже разрушения) на пользу человеку являются не только основным показателем прогресса современной цивилизации, но и чуть ли не важнейшим смыслом нашей жизни. Особенно активно человечество взялось за укрощение природы в XX в.: построило могучие электростанции, заставив воду «прыгать с вершины» и «двигать машины», отвоевало значительные площади у пустынь и болот и достигло многих других, на первый взгляд фантастических, успехов. Пришла уверенность, что в недалеком будущем в интересах человека «и на Марсе будут яблони цвести», а на Земле можно, например, безнаказанно изменять течения крупнейших рек.

Многие наши современники стали воспринимать величие созидательной силы человека как право на вседозволенность, научно-техническую революцию — как средство самоутверждения человечества, а прошлое с его «пережитками» (в особенности далекое) — как ненужное и не заслуживающее внимания. Однако абсолютизации принципа «человек — царь природы» достичь не удалось. В последнее время всем уже стало понятно, что научно-технический прогресс начал угрожать не только природе, но и ее составной части — человечеству. С катастрофической быстротой исчезают целые виды животных и растений, все больше нарушается биологическое равновесие планеты, а постоянные гигантские выбросы энергии промышленностью угрожают ей перегревом. Не безграничными оказались и богатства недр, и люди вынуждены были начать поиски массовых заменителей естественных веществ и новых «нетрадиционных» источников энергии.

Вместе с тем человечество убеждается (а возможно, возвращается к убеждению) в том, что одним из важнейших условий его по-настоящему рационального развития может быть использование «аналогий» из жизни далекого прошлого, причем отдаленного от нас не только на сотни, но и тысячи лет. Это и понятно, ведь важнейшие закономерности развития человечества неизбежно проявляются (хотя и не в одном и том же качестве) на его различных этапах. Нередко и форма выражения каких-либо закономерностей, имевших место много лет назад, может быть подобной ее современной «аналогии».

В последнее время эти «аналогии» стали довольно широко применяться в практике производства. Так, инженеры и конструкторы обратили внимание на давно известные археологам свойства первого искусственного материала, полученного еще в конце каменного века (а именно в неолите), — керамики, то есть обожженной на огне массы из глины с примесями песка, гранитной крошки, толченой ракушки, стеблей растений и т. п. Она сохраняется так же хорошо, как и некоторые породы камня, а в благоприятных условиях становится, по сути, вечной и практически в первоначальном виде доходит до нас из самой глубокой древности. Сравнительная доступность и широкое распространение веществ, входящих в состав керамической смеси, с одной стороны, и возможности современной технологии — с другой, позволили изобрести новые, особо прочные виды керамики, из которых сейчас изготавливают даже механизмы.

Среди других примеров использования достижений прошлого интересно возобновление открытого еще в бронзовом веке кричного (сыродутного) способа получения стали, позволяющего использовать железную руду любого качества, даже низкосортную, получать металл из руды, доведенной до мягкой нагретой (а не расплавленной) массы. При сыродутном способе нет стадии чугуна, необходимой при получении стали путем плавления руды, а при современной технологии весь этот процесс более эффективен, чем плавление руды.

Разумеется, мы обращаемся к опыту предков не только в сфере материального производства. Сейчас получили признание и некоторые виды духовной деятельности, еще не так давно считавшиеся проявлением суеверия. В частности, найдено достаточно доказательств научного характера народной медицины. Не такими уж фантастическими оказались и многие представления древних людей. Философы, например, все чаще высказываются о том, что любой объект и предмет, отражая практически все взаимовлияния и проявления окружающего мира (и становясь, таким образом, их средоточием), может считаться микрокосмосом по отношению к макрокосмосу (Вселенной). А ведь подобная идея не только была высказана в древнейших философских учениях, но и представляла собой один из основополагающих принципов мировоззрения первобытных народов!

Вместе с тем стало очевидно: помимо тех процессов в жизни природы, которые легко фиксируются людьми, и тех влияний, которые непосредственно оказывает на жизнь природы человек, существуют настолько глубинные и в то же время настолько масштабные законы развития природы, что их действие проявляется на протяжении значительных хронологических отрезков (перед которыми ничего не значит длительность жизни даже многих поколений людей) и на громадных просторах Вселенной, а не на одной лишь нашей планете. В частности установлено, что Земля сейчас переживает переходный период — межледниковье — между самым последним ледником (завершившим свое существование около 10 тыс. лет тому назад) и будущим; объяснить же периодические глобальные оледенения — а их в трехмиллионнолетней истории человечества насчитывается не менее четырех — лишь процессами, происходящими на Земле, невозможно.

Осознание общности судеб всех народов планеты обусловило (и это — важная особенность нашего времени) обращение к закономерностям как к ценностям общечеловеческого масштаба, а понимание необходимости учитывать в развитии сообщества землян глубокие вселенские закономерности привело к прорыву человека в космос.

В связи с кризисными явлениями в окружающей среде и возрастанием роли общечеловеческого фактора в современной жизни вновь актуализировались вопросы гармонии общества и природы,— а ведь они, эти вопросы, были осознаны людьми еще в первобытном обществе и воплощены в представлениях об универсальном «законе» существования Вселенной. Углубление знаний о ее жизни, выход человека в космический простор стимулировали и без того большой интерес к космологии и значительно приблизили нас к древним людям, для которых космологические представления были реально действующей вершиной мировоззрения.

Таким образом, можно смело говорить: неожиданно и в то же время закономерно человечество вновь, как и тысячи лет назад, во многих аспектах своей духовной жизни возвращается к, казалось бы, уже забытым, а на самом деле извечным глобальным проблемам и к необходимости их решения. В такой ситуации изучение древних обществ, и в первую очередь их мировоззрений, становится не предметом увлечения, научного интереса, а настоятельной необходимостью.

Осмысление прошлого — это ступенька для восхождения к качественно новому постижению настоящего и будущего. Потому-то сейчас и сформировался наконец взгляд на историю как на всеохватывающую науку, историю в том смысле, в каком ее понимали К. Маркс и Ф. Энгельс: «Мы знаем только одну единственную науку, науку истории. Историю можно рассматривать с двух сторон, ее можно разделить на историю природы и историю людей. Однако обе эти стороны неразрывно связаны; до тех пор, пока существуют люди, история природы и история людей взаимно обусловливают друг друга».

Заключенный в этом высказывании глубокий смысл мы по-настоящему начинаем понимать только сейчас, в условиях решительных изменений в сфере исторических исследований: ведь до недавнего времени история (речь идет и о нашей стране) отнюдь не была «всеохватывающей», и все ее составляющие не интегрировались не только с другими, неродственными науками, но и друг с другом (вот, скажем, археология,— она занималась изучением почти исключительно материальной стороны жизни прошедших поколений, причем очень многие представители этой исторической отрасли отнюдь не стремились выходить на широкие обобщения). Такая разрозненность различных знаний, не сплавленных в единую картину, удовлетворяла нас, когда основным объектом исторических исследований были историко-социологические схемы (классовая борьба, смена общественно-экономических формаций и т. п.). Лишь теперь, в условиях утверждения во всем мире общечеловеческих, а не классовых приоритетов, со всей вытекающей отсюда неизбежностью происходит (правда, пока еще очень медленное) смещение акцентов в историческом знании в сторону духовно-нравственного мира человека, его самоценности. Но вот здесь-то как раз и требуются не отдельные, узкоспециализированные отрасли истории, а всеохватывающая историческая наука (по Марксу и Энгельсу — взаимообусловленная «история природы и история людей»), ведь человек — часть природы, и его духовный мир — неотъемлемая часть почти еще не понятого нами духовного потенциала природы.

Таким образом, пытаясь понять себя, современный человек (уже, к счастью, отказавшийся от самовольно присвоенного им высокомерного титула «царя природы») стремится проложить мостик в прошлое, познать заложенные в нем закономерности всей дальнейшей истории человечества.

Как же нам решить эту труднейшую задачу? В каком направлении сосредоточить наши усилия? Принято считать, что наиболее доказательными источниками в изучении обществ дописьменного периода являются предметы (или их остатки) так называемой материальной культуры — орудия труда, украшения, посуда, жилища и т. д. Однако для того чтобы эти предметы, даже безусловно отражающие определенный уровень развития того или иного общества, помогли воссоздать всестороннюю картину его жизни, в том числе и нематериальной, необходимы специальные процедуры, разработка и применение которых в современной науке — довольно трудная проблема. К тому же наша главная цель — не материальная, а духовная жизнь древнего человека. Именно поэтому огромную роль в постижении прошлого и установлении его связи с настоящим играет исследование мировоззрения древности — той духовной опоры, благодаря которой общество того времени уверовало в правоту, законность и реальную перспективу своего существования. При отсутствии письменных источников и ограниченном количестве вещественных находок духовная надстройка должна стать для нас важнейшим подспорьем в освещении исторического процесса, поскольку для древнего человека, как отмечали К. Маркс и Ф. Энгельс, духовное «непосредственно вплетено в материальную деятельность и в материальное общение людей, в язык реальной жизни»2. В свете всего сказанного становится очевидным, что для решения указанных выше задач нужно привлекать методику и данные различных точных и гуманитарных наук.

* * *

Не исключено, что то, о чем пойдет речь в этой книге, может показаться кому-то фантазией. Отнесемся к такой реакции с пониманием, ведь, во-первых, наши возможности хоть как-то приблизиться к мировосприятию древнего человека довольно ограничены, а во-вторых, любые, даже неопровержимо доказательные выводы в этой области обычно встречаются с заведомым недоверием. Это вполне естественно, ибо взгляды, господствовавшие в обществах тех далеких и таинственных времен, были очень своеобразными, резко отличающимися и даже противоречащими философским воззрениям, морально-этическим установкам современного человека.

Стоит ли удивляться такому, на уровне бытового сознания, недоверию, если даже некоторые наши ученые смотрят на изучение древней истории как на «несерьезное» занятие, если встречаются нередко люди, полагающие, что археологические исследования — дело второстепенное («лежали эти черепки в кургане четыре тысячи лет, полежат еще хоть столько же, ничего с ними не случится, все равно их находки мало что меняют в нашей жизни»), если бывают и партийные руководители, считающие хорошими археологами только тех, кто находит во время раскопок золотые изделия? К тому же многие уверены: история, в том числе и история мировоззрения, должна основываться только на «железных» фактах, и если их недостаточно, то, значит, все умозаключения являются выдумкой. Однако вряд ли такой подход правомерен — ведь, с одной стороны, для решения всех вопросов истории, тем более древней, таких «железных» фактов мы никогда найти не сможем, да и сами они, кстати, могут быть по-разному интерпретированы (а такое — не редкость даже для современной истории), а с другой — пример самых точных наук (физика, математика, астрономия) показывает: безоговорочная опора на факты в то же время должна непременно сопровождаться разработкой и применением целого ряда рабочих гипотез, иногда даже взаимоисключающих. Так что можно только приветствовать то, что к такому пути постепенно приходит (или возвращается?) и современное изучение древней истории. В условиях, когда практически вся она представляет собой громадную проблему, состоящую из переплетающихся друг с другом более мелких проблем, магистральным направлением развития знаний о прошлом (того, что мы иногда слишком громко называем решением этих проблем) представляется прежде всего замена старых гипотез более новыми и более обоснованными.

Нечего скрывать — некоторые новые гипотезы будут не лучше, а иногда и хуже старых, к чему тоже надо быть готовым и относиться с пониманием. Ведь не случайно в последнее время довольно остро поставлен вопрос о свободной конкуренции в научном поиске, а отдельные ведущие ученые выступили за признание права на творческую ошибку в научных исследованиях, тем более, что подавляющее большинство любых выводов содержит элемент ошибки. Настоящее научное творчество без узаконенного права на ошибку невозможно и потому, что не все полученные результаты сразу же признаются достоверными. Некоторые из них в силу различных причин долгое время могут и не подтверждаться современными данными. И еще — не следует забывать, что некоторые положения считаются научными только для определенного периода, после чего, выполнив роль своеобразной «переходной модели», теряют свое научное значение.

Безусловно, каждый автор надеется на возможно более быстрое признание своих выводов и умозаключений. К сожалению, в нашем случае на это рассчитывать трудно: не только мировоззрение древних людей, но и методика его исследования пока являются малоразработанной проблемой, здесь еще много спорного, неустановившегося. Поэтому нам кажется, что, рассматривая истоки язычества Руси, необходимо следовать прежде всего нескольким основным принципам, часть из которых уже обоснована теоретически и апробирована практической интерпретацией исследуемого материала.

1. Мировоззрение, конечным результатом которого стало язычество Руси, сформировалось в позднепервобытном обществе и, следовательно, в его развитии должно выделяться несколько периодов, которые необходимо скоррелировать с периодами развития самого общества. Наибольшее распростране ние сейчас получили учитывающая основные изменения социального строя историческая (ее название, очевидно, следует уточнить как историко-социо-логическая) и археологическая периодизации. Однако применение первой из них в части, касающейся нашего материала, пока практически невозможно, так как она разработана в основном на примерах этнографических данных о народах, живущих в совершенно иных исторической ситуации и природном окружении, чем предки славян. Поэтому наиболее приемлемой для нас можно считать периодизацию археологическую (тем более что в связи с попытками изучения древней истории с помощью данных, в том числе и археологии, археологические эпохи приобретают сейчас значение эпох исторических, или историко-археологических). По наиболее употребительной периодизации первобытная позднеродовая община возникает в неолите (а может быть, еще в мезолите) 3. Значит, наше исследование должно с наибольшей вероятностью затронуть мировоззрение обществ неолита (и мезолита?), медного, бронзового и железного веков. Это мировоззрение синтезировало в себе представления о прошлом, настоящем и будущем всего мира в виде появления, существования и перспектив развития его трех основных аспектов: человечества (общества, всех людей), отдельных людей (личности) и природы. Поэтому рассмотрение представлений именно о названных «трех китах» мировоззрения и должно составить основу его анализа.

2. Мировоззрение «мифопоэтической» древности4 может быть понято лишь с привлечением мифологии, однако неолит (и мезолит), медный, бронзовый, железный века, в течение которых формировалось язычество — это эпохи, когда темпы и уровни социально-экономического развития, а стало быть, и системы мировоззрения тех или иных народов, значительно разнились между собой. Но каждый миф как социальное явление принадлежал прежде всего определенной этнической группе, и лишь в ее среде культивировался 5. Поэтому системы мировоззрения указанных эпох, наследником которых было язычество Руси, не только являлись этапами его сложения, но и отразили историческую ситуацию, в которой находились предки славян, начиная, вероятно, со времени появления носителей индоевропейских диалектов. Наибольшее значение для нас сейчас имеют мифы индоевропейских народов, лучше всего сохранившиеся в обществах древних индийцев и греков. Одни из наиболее ранних индоевропейских мифов известны нам из «Ригведы», гимны которой были окончательно сложены уже во второй половине II тыс. до н. э.6 и записаны впоследствии в Индии. По крайней мере, можно считать, что многие мифологические сюжеты, образы, представления и идей «Ригведы» могут быть отнесены к индоевропейской эпохе7. Близка по времени к «Ригведе» и «Атхарававеда». Довольно древние, очевидно, и некоторые мифы греков. Выступая в виде традиции содержания, при которой допускалось лишь незначительное варьирование формы мифа 8, многие мифы отдельных индоевропейских народов могут считаться очень древними (общеиндоевропейскими) и широко использоваться при изучении материалов различных археологических культур, принадлежавших древнеиндоевропейскому населению.

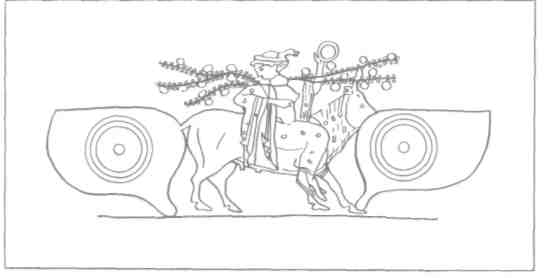

Рис. 1. Изображение на античном сосуде по мотивам мифа о брачной паре

Зевс-бык и Европа-женщина (или о близких им по функциям божествах)

Ряд мифов отражен и в древнейших философских учениях. Наибольший интерес представляют древнеиндийские брахманы, араньяки и упанишады, часто дополняющие и продолжающие мифы «Ригведы». Использованные в нашей работе упанишады, согласно последним данным, созданы в основном в VIII—II вв. до н. э.9, однако в них упомянуты события, происходившие на много веков раньше (это, вероятно, свидетельствует в пользу тех авторов, которые датируют некоторые упанишады еще концом II тыс. до н. э.). Многие древние мифы пересказаны и античными авторами, прежде всего древнегреческими философами.

Напомним, что «в последние десятилетия удалось достичь относительного единства взглядов на хронологические границы общеиндоевропейского периода, который относится к V—IV тыс. IV тысячелетие (или, как считают некоторые, рубеж IV и

III тыс.) было, вероятно, временем начала расхождения отдельных индоевропейских диалектных групп... В настоящее время множество точек зрения по индоевропейской проблематике группируется вокруг нескольких основных гипотез, локализующих

прародину индоевропейцев соответственно в Балкано-Карпатском регионе, в евразийеких степях, на территории Передней Азии, в так называемой циркумпонтийской зоне» 10.

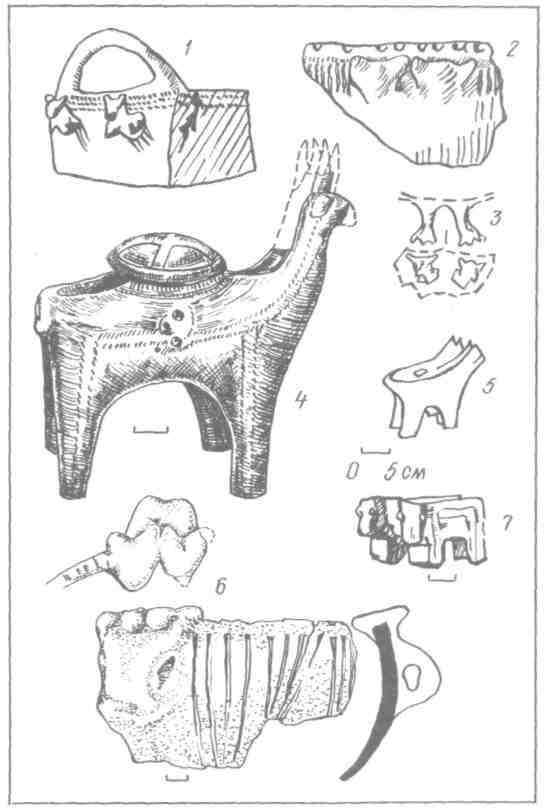

Рис. 2. Варианты изображений бычьих пар в памятниках Центральной и Восточной Европы и Ближнего Востока: 1— культура воронковидных сосудов. Радошин; 2—4 — трипольская культура: Сороки (Озеро) (2), Трифауц-село (3), Кошиловцы-Обоз (4); 5— культура моравской расписной керамики. Градиско у Кромежизе; 6— лендельская культура. Плешов; 7 — Телль Халаф.

Как полагает подавляющее большинство исследователей, после распада индоевропейского, единства предки славян до первых веков нашей эры занимали в основном территорию Правобережной Украины в ее лесостепной части и соседние районы Полесья11. Из этого следует, что истоки язычества Руси не могут быть поняты без археологических материалов V—I тыс. до н. э. (то есть действительно неолита — раннего железного века) названных территорий, и прежде всего лесостепи Правобережной Украины. Вместе с тем при изучении становления славянского язычества необходимо привлекать и памятники Ближнего Востока (как в силу его значительной роли в истории индоевропейцев, так и в силу его огромного влияния на развитие населения неолита — раннего железного века Юга Восточной и Юго-Восточной Европы), тем более, что уже с III тыс. до н. э. на Ближнем Востоке существуют письменные источники, способствующие более глубокому изучению исторического процесса в древности. Последнее, как мы полагаем, позволяет более уверенно сместить территориальный акцент в исследовании мировоззрения предков славян, отдавая предпочтение не северным или северо-западным (лесная зона), а юго-западным и южным, в том числе и ближневосточным, аналогиям. В таком случае становится вполне допустимой и альтернатива древнейшим частям некоторых, даже считающихся иногда наиболее принятыми, схем истории славянского этноса и его духовной культуры.

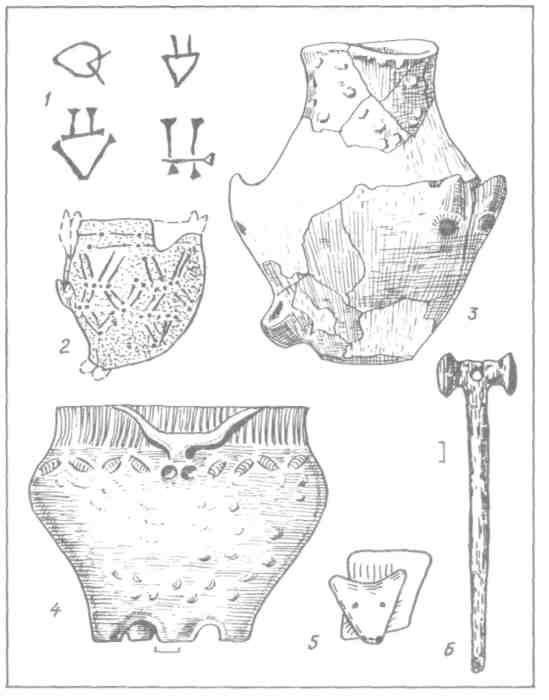

Рис. 3. Варианты изображений быка в памятниках Ближнего Востока и Восточной и Центральной Европы: 1 — знак быка в шумерском письме; 2 — культура линейно-ленточной керамики. Незвиско; 3 — лендельская культура. Клокочевик; 4—5 — культура Триполье-Кукутени. Фрумушика II (4), Брынзены III (5); 6 —ямная культура. Старогорожено, курган 3, погребение 11.

3. Но помимо рассмотренных выше повествовательных версий мифа существуют еще и изобразительные. Именно последние при известном соотнесении ритуала и мифа друг с другом 12 отражены в обрядности, зафиксированной в археологических, этнографических источниках или в произведениях искусства. Можно полагать, что с мифологией связаны материалы практически всех археологических памятников анализируемых нами эпох, поскольку фактически общепринятым является мнение о том, что изображения различного рода (в том числе и орнаментальные), начиная с позднего палеолита и заканчивая по крайней мере I тыс. до н. э., являются своеобразными иллюстрациями к мифам.

Естественно, полное тождество обеих версий мифа невозможно. При этом изобразительные версии выглядят в некоторой степени более важными для наиболее древних эпох, ведь, как показывают специальные исследования, изобразительные версии всегда являются стадиально более ранними, чем повествовательные, и «раскрывают с большей полнотой и отчетливостью либо то, что в литературе и фольклоре умалчивается, либо то, что там глубоко запрятано» 13. Вместе с тем необходимо подчеркнуть: любую обрядовую изобразительную композицию нельзя полностью отождествлять с известными нам мифами еще и по той причине, что обычно существует несколько вариантов мифа, и близкие сюжеты последнего можно интерпретировать в качестве трансформации других сюжетов14. Однако несмотря на это в любой версии мифа соблюдаются закономерности построения его «текста»; в частности, в повествовательных версиях даже эпитеты и метафоры, употреблявшиеся при характеристике тех или иных объектов и существ, могут рассматриваться равнозначными семантике явлений 15.

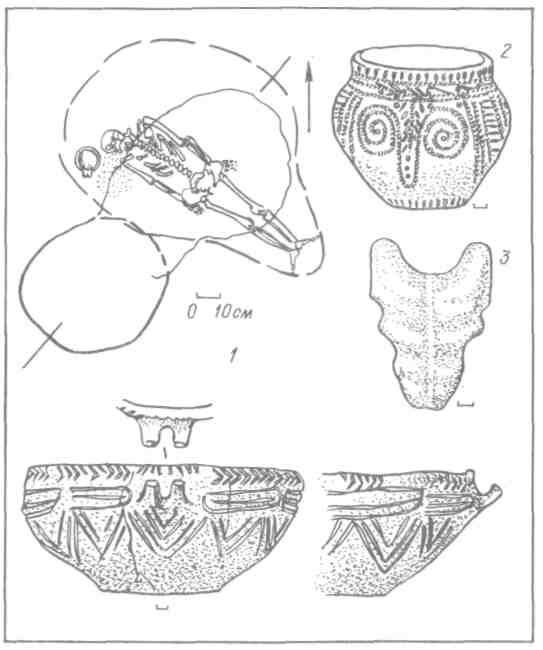

Рис. 4. Стилизованные изображения головы быка в форме и орнаменте ритуальных предметов бронзового века Украины: 1 — план погребения катакомбной культуры с сосудом, украшенным нелепом в виде бычьей морды. Макеевка, курган 3—4, погребение 16; 2 — катакомбный сосуд с изображением головы быка (или барана?). Большой Мишкин, курган 1, погребение 4; 3 —скипетр в виде бычьей морды из ямного погребения. Симферополь

Из этого, между прочим, следует еще одна из наиболее важных особенностей работы с мифологическим аспектом культуры: любой древний миф (созданный, например, в неолите), может быть представлен в нескольких вариантах в археологических материалах как неолита, так и последующих эпох, в то время как повествовательная версия этого мифа фиксировалась обычно позже, в железном веке (но, разумеется, народы, изобретшие письменность в бронзовом веке, уже тогда могли ее записать).

4. Мировоззрение древних людей отражало различные стороны их жизни и в свою очередь активно влияло на них. Стало быть, оно должно изучаться с привлечением целого комплекса источников, в том числе и таких, мифологизация которых, на первый взгляд, мало ощутима. Одним из таких важных источников, отражающих существенную связь в развитии мышления и языка, являются данные языкознания, что, помимо всего прочего, нашло свое воплощение и в близости древней символики и знаков древнего письма16 (рис. 1—417). И форма, и орнамент космических символов неолита — раннего железного века, являвшихся одновременно и образцами искусства древнего человека, соответствуют основным принципам этого искусства. Следовательно, важное место в изучении отражения космологии древнего населения Украины в его материальных памятниках может и должно занимать использование космической символики реалистического искусства соседних древних цивилизаций Передней Азии и Средиземноморья (рис. 5—б18).

Показательно, что сведения названных основных источников в изучении древней космологии часто не только дополняют друг друга, но и являются идентичными, выступая почти равноценными по своей значимости.

Таким образом, современное состояние наших знаний служит весомым основанием для создания рабочей гипотезы реконструкции истоков язычества. Сама же эта реконструкция, опирающаяся в огромной степени на археологические данные, не может, по нашему мнению, не учитывать предлагаемые рядом археологов несколько (обычно два-три) уровней исследования истории древних обществ, на низшем из которых осуществляется упорядочивание археологических источников, а на высшем — реконструкция жизни общества, в том числе и его мировоззрения 19.

Особо подчеркнем: необходимость применения нескольких уровней исследования истоков язычества продиктована и самим восприятием древними людьми каждого объекта или предмета одновременно на нескольких «кодах»-уровнях абстракции, начиная с бытового и заканчивая своего рода теоретическим, космическим. Причем связь этих «кодов»-уровней отчетливо отражалась в самом мифе, поскольку все они считались эквивалентными 20. В силу этого изучение мировоззрения древних обществ также может осуществляться на двух или трех уровнях. При двучленном делении таковыми будут бытовой и ритуальный уровни. Последний тогда, вероятно, следует представлять в виде двух подуровней — низшего, социального, и высшего, космического (например, сосуд на бытовом уровне воспринимался как емкость, необходимая для приготовления пищи или хранения запасов, в ритуале на социальном подуровне — как символ власти, а в ритуале на космическом подуровне — как символ Вселенной). Но для нашей работы более приемлемо, вероятно, трехчленное деление уровней абстракции в мировоззрении наших предков: низший (первый) — бытовой, средний (второй) — социальный и высший (третий) — космический уровни, ведь в таком случае каждый из них соответствует одному из «трех китов» мировоззрения рассматриваемых эпох: первый — отдельным людям, второй—обществу, третий — Вселенной. Последний уровень был не только вершиной мировоззрения, но и сконцентрированным выражением его основополагающих идей. Следовательно, изучение сути и общественного значения космологии, отражающей взгляды о строении мира и движении времени, является наиболее необходимой частью анализа мировоззрения древности. Известно, что в прошлом по пространственному перемещению небесных тел определялось время, понятия «пространство» и «время» у первобытных народов не отделялись друг от друга, понятия «небо» и «время» были у многих племен разновидностью одного термина 21, и именно в древней символике в силу ряда причин (в том числе и ее магического характера) частично отражалась и научная сторона мировоззрения, поскольку первобытная магия была тесно связана с положительными знаниями первобытного человека — с тем, что можно с известными оговорками назвать «первобытной наукой» 22. (Подчеркиваем при этом еще раз, что космическая направленность подразумевается нами только как одна из многочисленных функций формы и орнамента предметов и объектов и ни в коем случае не является отрицанием других не менее важных их сторон — утилитарно-практической, магической и т. д.) И это совершенно естественно, ведь древнейшая космология не могла возникнуть без осознания (а не просто изучения) основных закономерностей жизни природного окружения и первых астрономических наблюдений. Однако форма передачи этих закономерностей и знаний была глубоко своеобразной, прежде всего мифической.