Крепко плащом белоснежным закутав прекрасное тело,

К вечным богам вознесутся тогда, отлетевши от смертных,

Совесть и Стыд. Лишь одни жесточайшие, тяжкие беды

Людям останутся в жизни. От зла избавленья не будет».

Во время Платона, определяя «Гесиодовы поколения» как явление универсальное, об одном из них уже позабыли и насчитывали только четыре: золотое, серебряное, медное и железное (Государство. VIII, 54бе). Наиболее полно содержание данных поколений представлено в «Метаморфозах» Овидия (I, 89—150):

«Первым век золотой народился, не знавший возмездий,

Сам соблюдавший всегда, без законов, и правду, и верность,

Не было страха тогда, ни кар, и словес не читали Грозных на бронзе; толпа не дрожала тогда, ожидая

В страхе решенья судьи,— в безопасности жили без судей.

И, под секирой упав, для странствий в чужие пределы

С гор не спускалась своих сосна на текущие волны.

Смертные, кроме родных, никаких побережий не знали.

Не окружали еще отвесные рвы укреплений; Труб не бывало прямых, ни медных рогов искривленных,

Не было шлемов, мечей; упражнений военных не зная,

Сладкий вкушали покой безопасно живущие люди.

Также, от дани вольна, не тронута острой мотыгой,

Плугом не ранена, все земля им сама приносила. Пищей довольны вполне, получаемой без прину-жденья,

Рвали с деревьев плоды, земляничник нагорный сбирали,

Терн, и на крепких ветвях висящие ягоды тута, Иль урожай желудей, что с деревьев Юпитера пали.

Вечно стояла весна; приятный, прохладным дыханьем

Ласково нежил зефир цветы, не знавшие сева. Боле того: урожай без распашки земля приносила;

Не отдыхая, поля золотились в тяжелых колосьях,

Реки текли молока, струились и нектара реки, Капал и мед золотой, сочась из зеленого дуба. После того как Сатурн был в мрачный Тартар низвергнут

Миром Юпитер владел,— серебряный век народился.

Золота хуже он был, но желтой меди ценнее. Сроки древней весны сократил в то время Юпитер,

Лето с зимою создав, разделил он четыре времени года.

Тут, впервые, сожжен жарой иссушающей, воздух

Стал раскаляться и лед — повисать под ветром морозным.

Тут впервые в домах расселились. Домами служили

Людям пещеры, кусты и лыком скрепленные ветви.

В первый раз семена Церерины в бороздах длинных

Были зарыты, и вол застонал, ярмом удрученный. Третьим за теми двумя век медный явился на смену;

Духом суровей он был, склонней к ужасающим браням,—

Но не преступный еще. Последний же был — из железа,

Худшей руды, и в него ворвалось, нимало не медля,

Все нечестивое. Стыд убежал, и правда, и верность;

И на их место тотчас появились обманы, коварство;

Козни, насилье пришли и проклятая жажда наживы,

Начали парус вверять ветрам; но еще мореходы Худо их знали тогда, и на высях стоявшие горных

На непривычных волнах корабли закачались впервые.

Принадлежавшие всем до сих пор, как солнце и воздух.

Длинной межою поля землемер осторожный разметил.

И от богатой земли не одних урожаев и должной Требовать стали еды, но вошли и в утробу земную;

Те, что скрывала земля, отодвинувши к теням стигийским,

Стали богатства копать,— ко всякому злу побужденье!

С вредным железом тогда железа вреднейшее злато

Вышло на свет и война, что и златом крушит, и железом,

В окровавленной руке сотрясая со звоном оружье.

Люди живут грабежом; в хозяине гость не уверен В зяте — тесть; редка приязнь и меж братьями стала.

Муж жену погубить готов, она же — супруга. Страшные мачехи, те аконит подбавляют смертельный;

Раньше времени сын о годах читает отцовских. Пало, повержено в прах, благочестье,— и дева Астрея

С влажной от крови земли ушла — из бессмертных последней».

Все ли в данных представлениях фантастично? Последним (пятым у Гесиода и четвертым у Овидия) названо обездоленное и обреченное на гибель «железное» поколение людей железного века. В эту самую плохую и самую жестокую эпоху произошли падение нравов и разрушение родственных связей, громадное значение приобрела погоня за наживой, в том числе и в чужих морях, и грабительские войны (ведущиеся уже железным оружием), частнособственнический раздел общинных земель, хищнические подземные выработки полезных ископаемых. Названные черты и причисление Гесиодом и Овидием самих себя ко времени существования «железных людей» убедительно определяют этот железный век как эпоху археологического раннего железного века.

Четвертое (по Гесиоду, у Овидия это поколение отсутствует) поколение, или род героев, непосредст венно предшествовало времени существования «железных людей» и самого Гесиода. Важным достижением четвертого поколения было развитие мореплавания. Многочисленные войны и битвы привели, однако, это поколение к гибели. Отнесение этого поколения ко времени Троянской войны достаточно точно датирует его эпоху бронзовым веком, предшествующим непосредственно раннему железному веку.

Во времена третьего — «медного» — поколения медного века появились медные орудия и оружие, впервые возникли войны, не носившие, вероятно, грабительского характера, так как медный век не был «преступным». Вполне допустимыми для этого поколения можно считать и «медные жилища»: во-первых, это могли быть жилища из глины (то есть жилища цвета меди), а во-вторых (хоть и менее вероятно) — жилища (храмы) с медной кровлей, ведь Павсаний, ссылаясь на известия о медном чертоге, построенном Акрисием для своей дочери, на храм Афины Халкиойки (Меднодомной), на медную крышу римского форума, защищал достоверность существования в прошлом медного храма Аполлона в Дельфах (Описание Эллады. X, 5, 5).

Черты образа жизни этого поколения согласуются с нашими представлениями об эпохе археологического медного века.

Позволим теперь себе нарушить последовательность рассмотрения поколений прошлого, обратившись не ко второму, а первому из них.

Началом человечества Гесиод и Овидий считали «золотое» поколение «золотого века», созданное тогда, когда верховным богом был еще Крон-Сатурн, но исчезнувшее уже при Зевсе-царе. Эти счастливые люди проживали в условиях современной растительности, но невиданного расцвета природы — «вечной весны» (вероятно, в условиях климатического оптимума голоцена), в основном присваивали дары природы (в том числе собирали урожаи зерновых с полей, которые плодоносили без обработки земли), но уже владели «стадами многими» скота. В целом эта картина соответствует климату и ситуации зарождения и утверждения производящего хозяйства, когда был уже приручен скот, а земледелие являлось, по сути, усложненным собирательством, то есть протонеолиту — докерамическому неолиту.

При следующем — «серебряном» — поколении «серебряного века», появившемся во время главенства уже Зевса-Юпитера, климат ухудшился, стало возможным хорошо различать четыре времени года (в условиях раннесуббореального похолодания?), возникло домостроительство из ветвей, скрепленных лыком, люди стали обрабатывать поле и запрягать скот в ярмо. Жертвоприношения и алтари богам в то время еще не существовали. В целом эпоха «серебряного века» может быть отождествлена с неолитом.

Иными словами, в произведениях Гесиода и Овидия содержится периодизация истории человеческого общества, включающая пять (у Гесиода) или четыре (у Овидия) периода, основные черты которых удивительно (не будем бояться этого слова!) точно соответствуют чертам выделяемых ныне археологических эпох:

— первое («золотое») поколение — протонеолиту;

— второе («серебряное») поколение — неолиту;

третье («медное») поколение — медному веку, — это у Гесиода, а у Овидия третье поколение ввиду отсутствия четвертого поколения соответствует либо только медному веку (а поколение бронзового века опущено), либо медному и бронзовому ве кам одновременно, то есть эпохе палеометалла в целом, начавшейся именно с медного века;

— четвертое («героическое») поколение (по Ге-сиоду) — бронзовому веку; у Овидия упоминание об этом поколении отсутствует;

— пятое (последнее поколение («железных людей») у Гесиода, «последний век из железа» у Овидия) — раннему железному веку.

Деление истории человечества на четыре (как считают исследователи, аналогичных известным у античных авторов) века,— первый золотой, или божественный (Критаюга, или Сатьяюга, или Деваю-га), второй серебряный (Третаюга), третий медный (Двапараюга), последний четвертый железный (Калиюга),— известно у индийцев. Однако эта периодизация кажется еще более фантастической, поскольку в ней, как и в античных, показывается постоянное ухудшение жизни человечества (начиная с первой и заканчивая последней югой), выраженное в виде падения моральных и мировоззренческих устоев общества — дхармы, но при этом в индийской периодизации, на этот раз в отличие от античной, игнорируется прогресс материальной культуры: «Во время Крита [юги] дхарма — как бык о четырех ногах, она властвует над людьми безраздельно, без хитростей и обмана. [Настает] Трета[юга], и тогда [дхарма] сохраняет лишь три [четверти] своей силы, четвертая же часть повергнута беззаконием. А во время Двапара [юги] дхарма уже наполовину вытеснена беззаконием. Затем несправедливость на три [четверти] воцаряется в мире, а на долю людской добродетели приходится лишь четвертая часть....С каждою югою уменьшается продолжительность жизни людей, [слабеют] их мужество, ум, сила, духовная мощь. Цари, брахмаиы, вайшьи и шудры постепенно станут соблюдать лишь видимость дхармы. Люди станут торговать дхармой, точно мясом» (Махабхарата. III, 188, 9—119).

Индийская периодизация подчеркнуто циклична: «Считают, что Критаюга длится четыре тысячи лет. Столько же столетий занимает ее становление и столько — угасание. Третаюга продолжается три тысячи лет. Столько же сотен лет приходится на ее становление и столько же — на угасание. Продолжительность Двапараюги — две тысячи лет. Ее становление и закат длятся по двести лет. Калиюга продолжается тысячу лет. На ее становление и закат приходится по сто лет... По окончании Калиюги вновь начинается Критаюга. Общая продолжительность [четырех] юг — двенадцать тысяч лет. Полная тысяча юг составляет день Брахмы» (Махабхарата. III, 186, 17—23).

Критаюга изображается эпохой максимальных достижений с цветущими городами, развитыми торговлей, ремеслом, земледелием и животноводством: «Земля стала высокоплодородной, а урожаи — обильными. Парджанья проливал дождь соответственно временам года, деревья давали множество цветов и плодов. Рабочий скот был весел, животные и птицы были радостны. Гирлянды цветов были душисты, а плоды вкусны. Города были полны купцов и ремесленников. [Все] были храбры.., добры и счастливы. И не было там грабителей и людей, склонных к беззаконию. Во всех частях страны наступил золотой век. И склонные к щедрости и священным обрядам, опытные в законе, преданные жертве и обету и полные любви друг к другу люди преуспевали тогда. Лишенные гордости, гне-ва и жадности, они способствовали успеху друг друга; царила высонайшая справедливость. И тот переполненный город блистал, как великий океан.

Снабженный воротами, арками и зубчатыми башнями, подобными кучам облаков, и имеющий сотни дворцов, он был подобен городу великого Индры. Люди весело развлекались в реках, прудах и озерах, в лесах и на опушках, на холмах и в прекрасных рощах. И южные кауравы, соревнуясь с северными кауравами, были там в общежитии с миддха-ми, мудрецами и чаранами. И не было тогда ни одного несчастного, и женщины не бывали вдовами, И в той счастливой стране.., охраняемой отовсюду Бхшимой при помощи оружия, были построены кауравами многочисленные жилища для брахманов с колодцами, садами, местами собраний и прудами., И стала прекрасной та страна, отмеченная сотнями ступ и жертвенных столбов и расширенная посредством захвата чужих владений. И покатилось по стране колесо святого закона, установленного Бхшимой».

«И цари, оставив пороки, происходящие от страсти и гнева, и справедливо налагая наказания на заслуживающих наказания, правили [землею]. Когда кшатрии соблюдали закон, тысячеглазый [Индра], совершивший сотню жертвоприношений, источал сладость в надлежащее время в стране, нисходя ко всем существам. И никто не умирал тогда в детском возрасте... и никто не знал женщин, не достигнув совершеннолетия. Так... эта земля, ограниченная океаном, наполнилась долговечными существами. И кшатрии совершали тогда большие жертвоприношения, сопровождая их богатыми дарами, а брахманы изучали веды вместе с ведангами и упанишадами. И брахманы в то время не продавали вед... и не произносили их в присутствии шудр. Заставляя быков вспахивать поле, вайшьи не запрягали коров в ярмо, а даже подкармливали худых. И люди не отрывали [от маток] телят-сосунков. И купцы тогда не продавали товар неполным весом. [Все] люди.., преданные добродетели, придерживаясь закона, делали свои дела, следуя справедливости» (Махабхарата. I, 102, 1—12; I, 58, 3—24).

«Критой... зовется юга, когда нерушима дхарма. В то время — в прекраснейшую из юг — не нужно совершать того, что [теперь] положено. Дхарма тогда не терпит ущерба, и живущие не погибают. Поэтому и зовется та юга Критой, самим Временем она сделана средоточием достоинств. Во время Критаюги нет ни богов, ни данавов, ни гандхарвов, ни якшей, ни ракшасов, ни демонов-змеев... нет и купли-продажи. Не было тогда ни Сама-, ни Яд - жур, ни Риг [веды], не было варн и человеческой деятельности: стоило помыслить [о чем-либо], и результат — вот он; дхармой [считалась] отрешенность от всего мирского. В течение той юги не было ни болезней, ни обмана чувств, ни зависти, ни плача, ни гордыни, ни жестокости, не было ссор и нерадивости, вражды, обид, страха, страданий...

Брахманы, кшатрии, вайшьи и шудры во времена Критаюги были строго разграничены, люди ревностно придерживались своей кармы. Тогда варны, единые в отношении кармы, соблюдали дхармы, проходя через одни и те же ашрамы, ведя сходный образ жизни, равные между собою в знаниях, мудрости, силе. Связанные одной Ведой, единые в способе обрядового действа и заклинаниях [которые сто сопровождают], несмотря на [различия] в частных дхармах, единые в Веде, они следовали единой же дхарме» (Махабхарата. III, 148).

Однако, согласно Махабхарате, гармония природы и общества даже во времена Критаюги не всегда была полной, она иногда нарушалась, причем большое место в тех событиях отводилось военным столкновениям или применению оружия. В частности, однажды сын Джамадагни Парашурама уничтожил всех кшатриев, и варна кшатриев была спасена вступлением в брачную связь жен кшатриев с брахманами. В результате этого во главе общества стала варна брахманов, затем, однако, правящей стала варна кшатриев, возникшая от связи кшатриек и брахманов.

Еще более серьезный кризис произошел тогда, когда враги богов злые демоны асуры решили установить свое господство на земле: «Дайтьи, многократно побежденные в бою адитьями и лишенные могущества, стали воплощаться здесь на земле. Хитрые асуры, желая владычества здесь среди людей, стали рождаться на земле среди тех или иных существ... среди коров и лошадей... среди ослов и верблюдов, среди буйволов, среди кровожадных зверей, среди слонов и антилоп. И благодаря уже родившимся [существам]... и тем, которые рождались, земля эта не в состоянии была удерживать себя. Потом некоторые из сыновей Дити и Дану, лишившиеся неба, родились здесь царями, наделенными могуществом. Принимая различные облики, они, сильные и наглые, способные сокрушать врагов, наводнили эту землю до самых границ океана. При помощи своей силы они стали притеснять брахманов, кшатриев, вайшьев и щудр, а также угнетали и другие существа. Приводя в трепет и убивая тех и других, они... сотнями и тысячами распространялись всюду по земле». Справедливость была восстановлена только тогда, когда сама земля обратилась за помощью к владыке богов творцу Брахме и тот направил на землю с неба богов, которые, воплотившись в брахманов и царственных мудрецов, силой оружия уничтожили асу-ров (Махабхарата. I, 58—59).

Таким образом, как и «золотой век» Месопотамии, Критаюга представлена идеальным обществом, которое находилось на уникальном для глубокой древности уровне развития и нормальный порядок жизни которого был когда-то серьезно нарушен, в том числе и применением оружия; однако это нарушение, подорвав в значительной степени устои общества, не уничтожило его: оно продолжало существовать какое-то время и далее. Поэтому, несмотря на некоторые преувеличения уровня развития общества Критаюги (что вполне возможно, учитывая довольно поздний возраст Махабхараты), параллель между «золотым веком» Месопотамии и Критаюгой, как нам кажется, в основной своей сюжетной линии очевидна.

Следовательно, в целом Критаюга может считаться соответствием протонеолита — докерамиче-ского неолита, Третаюга — неолита, Двапара-юга — бронзового века или эпохи палеометалла (начавшейся с медного века), а Калиюга — железного века.

Картины с последовательно сменяющимися дворцами, лесами, садами, царствами и соответствующими им яйцами из золота, серебра, меди (которые, по мнению В. Н. Топорова, можно считать символами трех веков), а иногда из железа, довольно широко представлены в сказках славян и германцев 32. Это значит, что данные века — протонеолит, неолит, бронзовый (или медный и бронзовый века вместе) и железный век — были историческими вехами в жизни и других индоевропейских народов, в том числе и славян.

* * *

По сравнению с материковыми районами Крит был заселен людьми позже. Несмотря на это, со гласно Геродоту, ко времени его жизни население острова успело поменяться три раза (История. VII, 170—171). Первые его жители, уйдя с легендарным Миносом в поход на Сикелию, не смогли вернуться на остров после кораблекрушения у берегов Иапигии и остались на материке. Вместо них «на опустевший Крит переселились другие народности, главным образом эллины». Последние представители второго населения Крита участвовали в Троянской войне и вымерли сразу после возвращения с нее. С того времени и до Геродота на Крите жило третье население: «А после возвращения из-под Трои на острове начался голод и мор людей и скота, пока Крит вторично не опустел; теперь же на острове

живет уже третье критское население вместе с остатками прежних жителей».

Существует точка зрения, что три заселения Крита соответствуют событиям, значительно изменившим ситуацию на острове: около 1700 г. до н. э. древние дворцы были разрушены (возможно, землетрясением), около 1450 (или 1400) г. до н. э. произошло новое разрушение дворцов, сопровождавшееся, вероятно, вторжением ахейцев, а после Троянской войны на острове появились дорийцы. Поскольку после Троянской войны на Крите действительно закончилась критская культура (бронзовый век)и началась новая эпоха железного века, очевидно, и два более ранних переселения на Крит должны были иметь эпохальные последствия. Однако при любом делении бронзового века Крита названные даты таковыми рубежами не являются. При выделении трех периодов (ранне-, средне- и позднеминойского, или РМ, СМ, ПМ) они соответствуют концу СМ II или III (1700 г. до н. э.) и началу ПМ III (1450 или 1400 г. до н. э.). При выделении четырех периодов (пред-, ранне-, поздне- и последворцовый) эти даты разделяют только три из них: ранне- и позднедворцовый и поздне- и последворцовый. Следовательно, события 1700 и 1450/ 1400 г. до н. э. менее значительны по своим масштабам, чем полная смена населения (а также культуры), о которых сообщил Геродот.

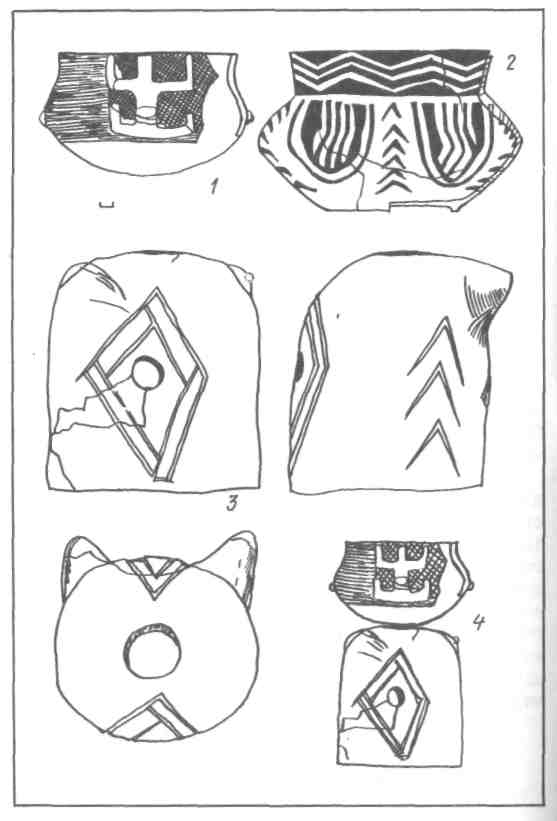

Рис. 20. Керамические изделия. Хаджилар I, медный век: 1—2 — сосуды с изображениями фигуры и лица женщины; 3 — подставка под сосуд в виде головы быка; 4 — наша реконструкция воплощения мифа о Зевсе и Европе при помещении сосуда на подставку

Поэтому вероятным может быть иное объяснение. Поскольку третье население Крита соответствовало железному веку, второе население естественно отождествить с предшествующим ему населением не части, а всего бронзового века, ведь появление второго населения в самом начале бронзового века в общем соответствует предположению ряда археологов о том, что критская культура стала результатом не только внутреннего развития, но и переселения на остров из Малой Азии, Ливии или Египта нового населения (что отразилось в ближневосточных влияниях на Крите и в некоторой неоднородности памятников РМ). В таком случае время Миноса должно было соответствовать эпохе, непосредственно предшествующей критской культуре. В пользу такого предположения свидетельствует и то, что отражение мифа о браке родителей Миноса — Зевса и Европы уже в неолите — бронзовом веке довольно хорошо представлено в памятниках Малой Азии, Подунавья и Северного Причерноморья (рис. 16, /— 4, 20—2533). Следовательно, второе население Крита с его тремя

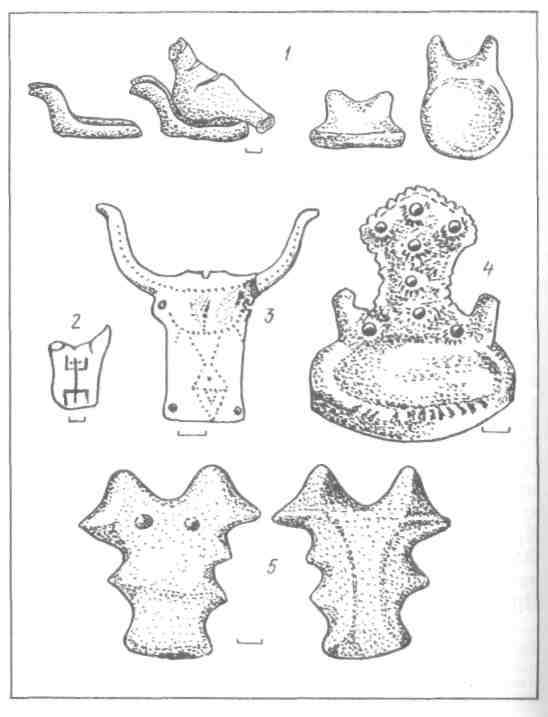

Рис. 21. Воплощение мифа о Зевсе и Европе в материалах неолита — бронзового века Подунавья и Северного Причерноморья: 1, 3—4 — трипольская культура: Сабатиновка- II (I), Бильче Злото (3), Воротец (4); 2 — культура Винча. Золерант; 5 — ямная культура. Зла-тополь. По мнению С. Н. Ляшко, выпуклые глаза стилизованной бычьей морды одновременно символизируют грудь женщины, сидящей на быке (по аналогии с рис. 21, 2 — 3)

поколениями после смерти Миноса соответствовало населению критской культуры с его тремя периодами — РМ, СМ и ПМ, а первое, второе, третье населения Крита — неолиту, бронзовому и железному векам. При этом саму критскую культуру вернее рассматривать как эпоху палеометалла (медный и бронзовый века).

Заслуживает внимания представленный в некоторых периодизациях памятников Крита (например, в периодизации Н. Платона) посленеолитический субнеолит, соответствующий РМ I и противопоставляемый бронзовому веку, начавшемуся только с РМ II. Учитывая распространение в РМ медных изделий при отсутствии настоящей бронзы, субнеолит (РМ I) подобно, например, Триполью A-CI правомерно считать недолго существовавшей эпохой медного века.

Рис. 22. Фото женской статуэтки и ее быкообразного троника, изображенных на рис. 21, 1. Композиции такого рода соответствуют и мифам о браке быка-Солнца и девы-Луны, то есть, вполне вероятно, и мифам о лунных затмениях

Тогда естественным воспринимается и деление Лукрецием Каром истории на три периода развития оружия:

1) Руки, когти, зубы, каменья, обломки ветвей от деревьев и пламя.

2) Медь.

3) Железо.

Последний из этих периодов явно соответствует раннему железному веку, средний — бронзовому веку или начавшейся с медного века эпохе палеометалла, а первый — каменному веку. Вероятно, каменный век Лукреция Кара также соответствует только протонеолиту — неолиту, поскольку представления о палеолите — мезолите как особой стадии собственной истории в памяти индоевропейских народов не отражены.

Подобная периодизация истории человечества с точки зрения предков славян отражена в «Повести временных лет» в рассказе о богах-царях Египта, один из которых Гефест (Феост) отождествляется со Сварогом, а сын Сварога назван Дажьбогом34. Б. А. Рыбаков справедливо видит в этом рассказе отражение трех важнейших периодов истории предков славян:

1) Досварогова эра. Каменный век с групповым браком.

2) Эра Сварога. Установление века металла и моногамной парной семьи.

3) Эра Сварогова сына Дажьбога. Возникновение государства.

Особо интересна характеристика эпохи Сварога: «...въ время царства его спадоша клеще с небесе, нача ковати оружье. Преже бо того палицами и камением бьяхуся. Тъ же Феоста закон устави женам: за един мужъ посагати и ходити говеющи (воздержанно)... и въстави единому мюжю едину жену имети и жене за один муж посагати. Аще ли кто переступить — да ввергуть и в пещь огнену (сего ради прозваша и Сварогом). И блажиши и егуптяне» 35.

Эру Сварога Б. А. Рыбаков относит к раннему железному веку, хотя при этом подчеркивает, что предыдущая, досварогова, эра — это каменный век, а начинать ковать металл на территории Правобережной Украины, общей для праславян и восточных славян, могли два раза — в медном, а затем — в раннем железном веке, поскольку в бронзовом веке бронзовые изделия отливали, а не выковывали. Б. А. Рыбаков отдает предпочтение раннему железному веку, ибо по его мнению, во-первых, до железного века у славян своей металлургии не было, и они пользовались в основном каменными орудиями (а бронза, привозимая со стороны, применялась преимущественно (кроме долот) для украшений), и поэтому летописец счел возможным показать, что каменный век был сразу сменен железным, а во-вторых, введенные Сварогом патриархальные отношения могли сложиться только в условиях значительного социального расслоения периода раннего железного века.

В отличие от мнения Б. А. Рыбакова ряд фактов позволяет, на наш взгляд, относить начало эры Сварога к бронзовому или даже к медному, а не раннему железному веку (а всю Сварогову эру к эпохе палеометаллов в целом), ибо:

1) До Сварога существовал очевидный каменный век. Это подчеркивает отсутствие не только металлических изделий и металлообработки, но и семьи, поскольку семья, как полагают современные исследователи, появляется лишь в неолите с возникновением экономической основы для ее существования (формируясь как экономическая ячейка общества, семья в силу этого отличалась стойкостью). Следовательно, объединение летописцем в период каменного века (в досвароговой эре) как собственно каменного, так и медного и бронзового веков, довольно сомнительно.

2) Только при Свароге появились первые, до того никогда не существовавшие орудия для ковки меди, и предки славян впервые же стали ковать оружие. И ковка металлов, и кованное из меди оружие — это признаки медного века, они известны и в памятниках медного века Правобережной Украины. На этой территории металл не был такой уж диковинкой (как получилось у Б. А. Рыбакова) и в бронзовом веке, тем более что здесь существовало и местное бронзолитейное производство. Следовательно, отнесение начала обработки металла у предков славян только к железному веку будет, очевидно, ошибкой.

3) До Сварога отсутствует семья, и Сварог устанавливает семью (по мнению Б. А. Рыбакова — моногамную) с примерно равными правами жены и мужа — ведь, согласно летописи, за нарушение супружеской верности карается и жена, и муж. Ссылки Б. А. Рыбакова на суровое отношение к женщине со стороны Дажьбога в данном случае ничего не подтверждают, так как относятся уже к следующей — послесвароговой — эпохе. Хотя в то же время трудно согласиться и с выводом Б. А. Рыбакова о матриархальном строе трипольской культуры, основывающейся на развитом, в том числе пашенном, земледелии и разведении прежде всего крупного рогатого скота. Поэтому вполне допустимо соответствие брачно-семейных отношений Сва-роговой эры не раннему железному веку, а эпохе палеометалла.

4) Развитой культ огня, в том числе и небесного, связываемый со Сварогом, возникает на территории Украины также с медного, а не раннежелез-ного века. Это соответствует не

только материалам археологических исследований, но и общей закономерности древнего мировоззрения.

5) У предков славян зарождение государственности произошло, очевидно, не позже чернолееско-скифского времени 36, то есть начала раннего железного века. Это значит, что к раннежелезному веку может относиться уже послесварогова — Дажьбогова эра.

Исходя из сказанного, мы полагаем, что в «Повести временных лет», как и в поэме Лукреция Кара, представлена одна и та же периодизация — деление истории людей на каменный (позднекаменный), бронзовый или палеометаллический (включая сюда медный и бронзовый) и железный века.

Итак, выделяемые древними семитами и индоевропейцами периоды соответствуют принятым археологическим (историко-археологическим) эпохам: мезолиту, протонеолиту — докерамическому неолиту, неолиту, медному, бронзовому и раннему железному векам. Не правда ли, поразительное совпадение?! Но еще более поразительно иное: в европейской археологии указанные эпохи (кроме протонеолита— докерамического неолита) на основе комплексов их важнейших черт были, согласно А. Л. Монгайту, выделены и

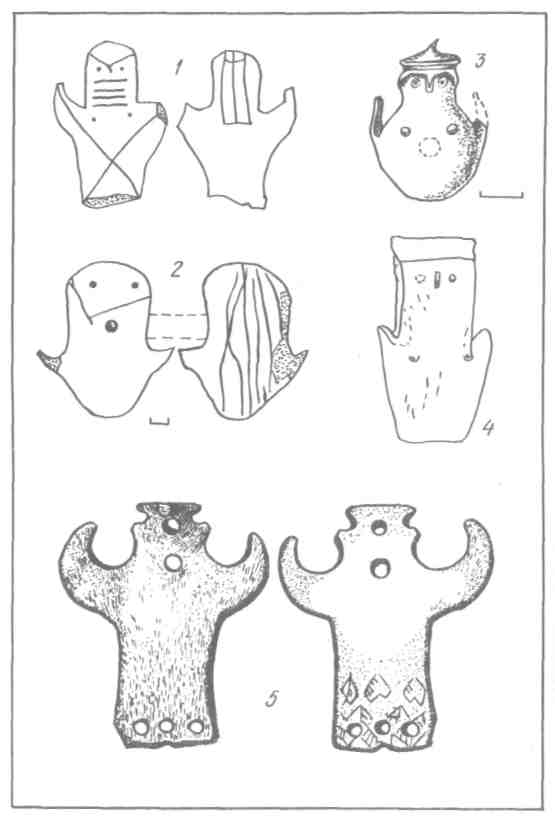

Рис. 23. Предметы, изображающие одновременно фигуру женщины с поднятыми руками и женскую голову на рогатой голове быка (что соответствует мифу о Зевсе и Европе). Ранний бронзовый век Анатолии, Балкан и Подунавья: 1—2 —глиняные идолы. Троя; 3 —сосуд. Троя; 4 — сосуд. Баденская культура. Центер; 5 — костяная пластинка. Эзеро