| Порядковый номер созвездия весны, лета, осени, зимы | Астрономические периоды ±20 лет |

| 1 — Телец, 4— Лев, 7 — Скорпион, 10 — Водолей | 4150 — 2240 гг. до н. э. |

| 1 — Телец, 4 — Лев, 7 — Скорпион, 9 — Козерог | 2240 — 2200 гг. до н. э. |

| 1 — Телец, 4 — Лев, 6 — Весы, 9 — Козерог | 2200—1710/1700 гг. до н. э. |

| 1 — Овен, 5 — Лев, 7—Весы, 10 — Козерог | 1710/1700—1620 гг. до н. э. |

| 1 — Овен, 4 — Рак, 7—Весы, 10 — Козерог | 1620 — 650 гг. до н. э. |

| 1 — Овен, 4 — Рак, 6 — Дева, 10 — Козерог | 650 — 420 гг. до н. э. |

| 1 — Овен, 4 — Рак 6 — Дева, 9 — Стрелец | 420 — 240 гг. до н. э. |

| 1 — Овен, 3 — Близнецы, 6 — Дева, 9 — Стрелец | 240 г. до н. э.— 20 г. н. э. |

| 1 — Рыбы, 4 — Близнецы, 7— Дева, 10 — Стрелец | 20 г. н. э.— наше время |

Наши расчеты произведены на основе границ созвездий на эклиптике одного из наилучших старых крупномасштабных атласов — атласа И. Боде (созданного, как сказано в его предисловии, с учетом более древних звездных карт, в том числе и Птолемеевых26, то есть по равноденствию 1790-х годов). Исходя из известного нам древнего принципа градусного измерения неба, основываясь на линии горизонта, где угловой градус—отрезок в два видимых диаметра Солнца — равнялся «шагу Солнца» (расстояние, на которое в течение суток смещалась точка восхода Солнца), расчеты проведены по прямому восхождению — географической долготе неба (то есть линии, параллельной линии горизонта), а не по градусному делению эклиптики, поскольку последнее вряд ли учитывалось в древности в точных астрономических измерениях. Полагая, что границы созвездий зодиака со времени их выделения (до создания атласа И. Боде) практически не изменились, полученные нами результаты можно считать довольно точными.

Учитывая, что при наблюдениях Солнца и Луны естественной единицей измерения был видимый диаметр этих небесных тел, равный 0,5 углового градуса, а в дни равноденствий и солнцестояний необходимо было фиксировать положение центра Солнца, ценой деления такого измерения становилась 1/4°, а наиболее вероятной ошибкой согласно законам математики — половина цены деления, то есть 1/8°. Так как точки времен года смещаются на 1/8° в течение восьми — девяти лет, можно считать, что наиболее вероятная ошибка в вычислениях древних астрономов составляла девять лет. Для сравнения укажем: Птолемей, пользовавшийся инструментами с тем же принципом действия, что и его предшественники в бронзовом веке, определил координаты звезд с точностью до 5—10 (1/12—1/6°), то есть ошибка его измерений составляла до±3— 6 лет 27.

В силу изложенного выше, а также возможного незначительного изменения границ созвездий на эклиптике и округления результатов вычислений в наших расчетах допустима ошибка до ±20 лет. (Практически же точность измерений древних астрономов часто была значительно выше 1/8°, так как, например, уже в первой половине II тыс. до н. э. ошибка вавилонских жрецов в определении угловых. величин не превышала долей секунды28.)

Все сказанное подчеркивает, что древний зодиак стал качественно новой космической моделью, ибо:

— зодиак был основан на учете закономерностей существования не находящихся рядом с человеком и под его воздействием предметов и объектов, а недосягаемых для него небесных тел;

— основным движением системы зодиака было движение не вперед — назад, вверх — вниз, вправо — влево (характерное для растительных и животных прообразов мира), а по кругу, центром которого казалась Земля, или по дуге (если учитывать, что над Землей видна часть круга зодиака);

— в зодиаке соединились, с одной стороны, постоянное — Земля в центре круга зодиака и круг из 12 созвездий, а с другой—движущееся и возобновляющееся — вращение кольца зодиака вокруг Земли, вращение вокруг Земли и в круге зодиака Солнца, Луны и других планет, изменяющееся лицо Земли в течение года;

—все части зодиака не только могли быть из мерены в общей постоянно действующей системе мер, но и перепроверены — настолько эта система была объективна;

— зодиак стал моделью безотказной (ибо его работа базировалась не на копировании отдельных растительных и животных организмов или объектов неорганической природы, а на значительно более высоких всеобщих закономерностях, которым подвержена жизнь и органического, и неорганического мира) и вечной (ибо время существования космоса значительно превышало время существования многих поколений людей, а заложенная в циклах зодиака постоянная погрешность была одной из важнейших основ спирали истории).

Именно поэтому, становясь настолько всеобъемлющим, зодиак превратился в первую искусственную геоцентрическую модель мира. Очевидно, это стало возможным только на той стадии развития, когда люди перешли к созданию в широких масштабах чего-то качественно нового, неестественного для природы, — в сфере как материального, так и духовного, и когда появились лица, постоянно занимающиеся естествознанием, в том числе и наблюдением за небом (жрецы, обязательно имеющие своих учеников). Это могло произойти, вероятно, не ранее неолита (протонеолита). Однако качественный скачок к созданию зодиака был совершен, очевидно, только в условиях побеждающего производящего хозяйства, ведение которого невозможно без определенного планирования и строгого учета природных явлений глобального масштаба. Вероятно, именно поэтому зодиак не свойствен народам, известным как традиционные собиратели и охотники. В то же время использование зодиака, по-видимому, не зависело от типа производящего хозяйства.

Возможности наблюдения за зодиакальными созвездиями определялись и географической широтой местности и условиями видимости неба, поэтому возникновение и использование зодиака было ограничено только полосой Северного полушария, северная граница которой, вероятно, не выходила за пределы северных границ Украины.

* * *

Общепризнано, что у различных народов мира с древнейших времен существовал зодиак с единой структурой и границами созвездий на эклиптике, и даже 12 созвездий оригинального китайского зодиака, по-видимому, были заимствованы из Передней Азии29.

У индоевропейских народов представления о древнейшем зодиаке лучше всего как будто зафиксированы у индийцев и греков. Одно из наиболее интересных описаний зодиака отражено в «Махаб-харате» в рассказе о создании Вселенной творцами Дхатри и Видхатри. Здесь, согласно самой «Махабхарате» и комментарию к ней, названы годичное колесо зодиака с 12-ю спицами-созвездиями, 360-ю градусами, а также 24-мя полумесяцами лунного года, и шесть мальчиков — времен года календаря хинду. Не исключено, что образы двух творцов олицетворяли и две основные половины года: «Тогда он увидел двух женщин, которые пряли ткань, сидя за ткацким станком. И в том станке были черные и белые нитки. И увидел он колесо, приводимое в движение шестью мальчиками...

По мере того, как непрерывно движется полярный круг, на нем обнаруживается три сотни и шестьдесят делений,— так и это колесо, которое вертят шесть мальчиков, обладает сочетанием двадцати четырех делений. И на этом станке, объемлющем миры, две женщины, посылая [челнок], непрерывно прядут [ткань] из черных и белых нитей, создавая существа и миры...

Те две женщины — Дхатри и Видхатри. А те черные и белые нити — день и ночь. А те шесть мальчиков, которые вертят колесо с двенадцатью спицами,— шесть времен года, а колесо — год» (I, 3, 148—181).

Из той же «Махабхараты» известен и другой вариант символа зодиака: двумя ткачами в образах птиц здесь выступают солнечные божества Аш-вины, годом — теленок, 360-ю градусами-сутками (поскольку в древнеиндийской астрономии градусы назывались сутками) — коровы, 720-ю спицами— дни и ночи (половины градусов) года: «Вы — златые орлы из потустороннего мира, правдивые и чудотворные, златоклювые и всегда побеждающие! Вы стремительно прядете белую и черную [ткань] на прекрасном, лучезарном станке...

Три сотни и шестьдесят коров рождают одного теленка. В различных стойбищах, допуская сосать лишь дважды, они дают ему молоко. Это вы, Аш-вины, даете горячее молоко, достойное восхваления!

К ступице колеса прикреплены семьсот спиц, и еще других двадцать спиц прикреплены к его ободу. [Неизменно] вертится то колесо, обладая бесконечной окружностью и никогда не изнашиваясь...

Катится единое колесо, имеющее двенадцать спиц и одну ось. Оно дает отражение своим ободом и содержит внутри себя амриту,— ему привержены все боги» (I, 3, 61—65).

В скрытой форме дано описание зодиака и в «Ригведе». В одном случае здесь зодиак представлен колесом бога солнца Вишну, поделенным на четыре части по 90 пар дней и ночей (то есть суток) в каждой:

«Четырежды девяносто именами

Закрутил он пары, как вертящееся колесо»

(Ригведа. I, 155, 6).

Вследствие того, что Солнце отождествлялось с ритой, данное колесо является зодиаком с выделенными на нем точками четырех времен года, между которыми насчитывалось по 90° дуги круга зодиака.

Иногда о зодиаке косвенно свидетельствуют и другие факты. В частности, составной частью зодиакальной модели являются и семь планет, представленные в уже упомянутых космогонических мифах о борьбе индийского творца с драконом (или иным чудищем) в образах семи потоков (рек) мирового океана или семи коров (Ригведа. I, 32; I, 130; II, 12; III, 31; V, 29; VII, 18; VII, 82; VII, 87).

Вероятно; зодиак из «Ригведы» можно считать в целом более архаичным, чем зодиак из «Махаб-хараты», поскольку в нем прослеживается еще индоевропейское, а не чисто индийское выделение (четырех, а не шести) времен года.

Большое значение для понимания древнейших представлений о зодиаке имеет философия Платона. Он, в частности, утверждал, что мировой порядок олицетворяют прежде всего восемь основных богов, каждый из которых имеет свое особое круговращение. Семь богов Платон отождествлял с семью видимыми с Земли Солнцем, Луной и пятью планетами (звездами), а восьмого назвал «космосом»: «Надо указать еще на один [круговорот], именно на восьмой; его скорее всего можно было бы признать космосом. Он совершается в направлении, противоположном пути перечисленных сейчас светил, и ведет за собой все остальные; по крайней мере так кажется нам, людям, столь мало сведущим во всем этом...» (Послезаконие. 986е—988е).

Последний, восьмой (но самый важный) кругооборот, направленный против движения звезд и светил и не находящий своего соответствия в образе какого-либо видимого небесного тела, был не чем иным, как кругооборотом прецессии. Таким образом, мировой порядок Платона — это прежде всего эклиптика зодиакального круга, в которой совершается движение звезд и планет, а модель мира соответствует в общих чертах модели зодиака. И именно этим порядком ведают, по мнению Платона, богини судьбы мойры: «Три Мойры поддерживают этот порядок, чтобы то, что приобретено по наилучшему совету [ума], было совершено у каждого из богов» (Послезаконие. 982е).

В связи с этим, а также учитывая, что философия Платона базируется во многом на древней мифологии, уместно обратиться и к некоторым чертам платоновской модели идеального государства (Закон. 745b—771с, 828b). По мнению Платона, государство должно состоять из города и примыкающих к нему негородских территорий; город должен находиться посередине государства и делиться на 12 равных частей, радиально расходящихся от центра. Также радиально к городу должны сходиться и 12 равных частей страны. Население и города, и всей страны должно быть поделено на 12 равных частей — в соответствии с частями территории. Каждая 12-я часть территории страны с 12-й частью населения на ней должна составлять филу, посвященную отдельному из 12 олимпийских божеств, и носить его имя. В каждой филе надо избирать по 12 молодых людей, каждый из которых в течение месяца должен знакомиться с жизнью одной из двенадцати фил. У алтарей божеств дважды в месяц следует проводить жертвенные собрания—12 в соответствии с делением фил, и 12— соответственно делению государства. Все общество государства необходимо поделить на четыре гражданских имущественных класса, каждый из которых представит в совет государств а 90 членов. Из входящих в состав совета 30 «дюжин» (то есть 360) членов, каждая его 12-я часть — 30 человек (в соответствии с числом дней месяца!) —должна в течение месяца быть на страже и руководить страной.

Платон утверждал, что каждая часть (некоторые из них мы назвали, а о некоторых не упомянули, хотя они и приводятся у Платона) — «это священный дар бога: она соответствует месяцам и обращению Вселенной. Вот почему всякое государство считает эти подразделения священными по своей природе». Иными словами, числа в подразделениях идеального государства должны соответствовать циклам движения Вселенной, то есть небесных тел. В связи с этим число двенадцать соответствует у Платона 12 месяцам, а число тридцать — 30 дням солнечного месяца. Поэтому можно полагать, что число четыре является аллегорией четырех времен года, число девяносто — 90° эклиптики каждого времени года, число триста шестьдесят — 360° годичного круга эклиптики. Косвенным подтверждением этого можно считать использование в календаре этого государства солнечного года из 360 дней. В целом, таким образом, Платоном представлена модель государства, устройство которого повторяет структуру зодиака.

«Священные подразделения» не были плодом фантазии Платона. Их следами можно также считать и мифы о первоначально 12 легендарных городах отдельных областей Греции. Как считает Н. К. Тимофеева, аналогичные подразделения довольно хорошо прослежены и в космогонии и кос мологии этрусков, согласно представлениям которых во главе мира стояла коллегия 12 божеств, ограничивающая власть верховного бога Тиниа (Тина); творец создавал мир в течение 12 тыс. лет и разместил все творения в 12 обиталищах, в соответствии с чем у этрусков существовал институт 12 ликторов, несущих фасции, а их государство представляло союз 12 городов 30.

Следует, однако, подчеркнуть, что подобная структура мира не была единственно возможной. Примером такого рода является, в частности, гомеровский остров Тринакрия, на котором бог Солнца Гелиос или две его дочери пасли стада из неизменного числа животных, на которых никто не имел права посягать (Илиада. XII,.127—132):

«...Скоро потом ты увидишь Тринакрию остров; издавна

Гелиос тучных быков и баранов пасет там на пышных,

Злачных равнинах; семь стад составляют быки; и бараны

Столько ж; и в каждом их стаде число пятьдесят; и число то

Вечно одно; не плодятся они, и пасут неусыпно

Их Фаэтуса с Лампетией, пышнокудрявые нимфы».

Комментаторы поясняют, что каждый бык и каждый баран составляли вместе две половины суток, а их число (50 быков и 50 баранов) в каждом стаде — число полных недель лунного (354 дня) года. Быки были убиты и съедены спутниками Одиссея в течение их семидневного пребывания на острове. В таком случае логично предполагать, что семь стад животных символизировали семидневную неделю в виде семи планет (хотя не ис ключено, как мы покажем далее,— одновременно и полугодие из семи месяцев), все животные — лунный год, сам Гелиос — солнечный год, а его две дочери — две половины года. Таким образом, остров Гелиоса (государство, или хозяйство Гели-оса) представляется космической моделью с рядом выделенных «кругообращений» небесных тел.

В соответствии с названными фактами закономерными представляются отождествление структуры земного и космического государства в Месопотамии 31 и повторение в последнем уже известной нам числовой символики: «Семь старших богов и богинь, самых мудрых и самых могучих, стали править всем миром и определять судьбы Вселенной. Все сущее стало подвластно им, и они заранее предопределяли то, что должно свершиться в будущем. Без их воли сам Энлиль не решался распоряжаться стихиями и устанавливать мировой порядок. Он был самым старшим из детей Ана и Ки, самым уважаемым среди своих братьев и сестер, но всевластным себя не считал. Прежде чем определять пути будущего, он созывал на совет семерых мудрейших богов и богинь. Одного из них, стремительного и неукротимого Нуску, тело которого было наполнено неугасимым пламенем, Энлиль назначил своим главным помощником, божественным везирем, и поручал ему вершить дела, предрешенные в собрании семи старейших богов. Иногда в собрании участвовали пятьдесят великих богов и богинь. Они подавали советы верховной семерке, но решать судьбы мира не могли.

Самыми младшими в семье богов были ануннаки...» 32

Поскольку, согласно космологиям различных народов, число семь в них соответствовало семи планетам (неделе), а число пятьдесят — числу не дель лунного года, космос шумеров и остров Гелиоса первоначально представлял модель, в которой прежде всего были выделены недельный и годичный (дозодиакальный?) циклы.

Важнейшей предпосылкой использования зодиака было осознание закономерности перемещения точек времен года в круге зодиака. Выразительной иллюстрацией этому служит, например, сообщение вавилонского мифа о создании зодиака Мар-дуком: «Небесный свод украсил Мардук двенадцатью великими созвездиями, определив для каждого из них две тысячи лет. Первую двойную тысячу лет поручил он стоять на страже Близнецам, на смену им должен был прийти небесный Телец, а тем временем Овен дожидался своей очереди» 33.

Как было указано ранее, исследователи относят данный миф к III тыс. до н. э., поэтому его данные бесценны по целому ряду причин. Прежде всего потому, что оно представляет зодиак именно из 12 созвездий, ведь некоторые ученые утверждают, что сначала зодиак состоял из 11 созвездий, ибо в нем отсутствовало созвездие Весов, и только греки выделили это созвездие (из созвездия Скорпиона). Особое внимание в зодиаке было обращено на три созвездия (Близнецы, Телец, Овен), названия которых сохранились и до наших дней. И, наконец, здесь отчетливо выражена идея последовательного перехода главенства в зодиаке в результате явления прецессии (примерно через 2 тыс. лет) от Близнецов (главных в зодиаке в 6680— 4400 гг. до н. э.) к Тельцу (главному в зодиаке в 4400—1710/1700 гг. до н. э.), а в будущем — и к Овну, и создание зодиака отнесено ко времени главенства в нем Близнецов, то есть к VII—V тыс. до н.э. (см. табл. на с. 232).

Таким образом, не позже III, а вполне допусти мо, уже и в VII—V тыс. до н. э. была принята современная структура зодиака и использовалось знание явления прецессии.

В ряде случаев представляется возможным определить примерный возраст зодиака и индоевропейских мифов. Значительный интерес вызывает описание зодиака, сохранившееся в мифе о сыне Феба-Аполлона Фаэтоне, переданном Овидием (Метаморфозы. II, 1—365). Пространственно-временная структура мира была изображена на дверях дворца Солнца, в котором жил Феб: земной круг был окружен водами моря, а над Землей нависало небо с 12-ю зодиакальными созвездиями, поделенными на две полугодовые части («Знаков небесных по шесть на правых дверях и левых»). У престола Феба также стояли Дни, Месяцы, Годы, Века, Часы, Весна, Лето, Осень и Зима.

Эклиптика зодиака здесь названа стремительным кругом, изгибающейся над Землей дорогой колесницы Феба, имеющей вид дуги. Значение этой дороги как эклиптики подтверждается ее постоянством («Этой дороги держись; следы от колес ты заметишь»), движением той же дорогой колесницы Луны (Луна также движется в полосе эклиптики) среди «звериных обличий» созвездий зодиака:

«Должен ты там пролетать, где Тельца круторогого минешь,

Лук гемонийский и пасть свирепого Льва; Скорпиона,

Грозные лапы свои охватом согнувшего длинным,

И по другой стороне — клешнями грозящего Рака...

...Не уклонился бы ты направо, к Змею витому, Не увлекло б колесо и налево, где Жертвенник плоский.

Путь между ними держи...» Началом пути Фаэтона назван Телец, а концом— Скорпион:

«Место на небе есть, где дугой Скорпион изгибает

Клешни свои, хвостом и кривым двусторонним объятием

Вширь растянулся и вдаль, через два простираясь созвездья.

Мальчик едва лишь его, от испарины черного яда

Влажного жалом кривым готового ранить, увидел,—

Похолодел и без чувства от ужаса выронил вожжи».

Поскольку движение колесницы Феба всегда осуществлялось в направлении, противоположном движению светил, колесница должна была символизировать не ежедневное движение Солнца, а его перемещение из одного зодиакального созвездия в другое в течение года. Ограничение пути Фаэтона от Тельца до Скорпиона имело смысл только как выделение периода от весеннего до осеннего равноденствия, что соответствует делению круга зодиака на две половины по шесть созвездий на дверях дворца Феба: первая половина года начиналась первым (Телец), а вторая — седьмым (Скорпион) созвездиями. В таком случае данный зодиак может быть датирован в пределах 4250—2200 гг. до н. э. (см. табл. на с. 232).

Когда Телец был точкой весны, а Скорпион — точкой осени, точкой лета до 1620 г. до н. э. был Лев. Возможно, поэтому созвездие Льва также упомянуто в мифе. В то же время не исключено, что в описании этого зодиака сохранились отголоски и более раннего зодиака, в котором точкой весны был Телец, а точкой осени — Стрелец («Лук гемо-нийский»), то есть зодиака, существовавшего еще до 4250 г. до н. э. В связи с упоминанием в мифе о Фаэтоне созвездия Рака, обозначавшего в античности точку лета (1620—240 гг. до н. э.), в этом мифе, возможно, присутствуют вставки и этого, значительно более позднего времени.

Уже обращено внимание на зодиакальное содержание изображения на щитах Ахилла и Энея 34. В структуре круглого щита Ахилла, выкованного, согласно Гомеру, самим Гефестом, прежде всего выделена трехчастная структура мира, и на небе подчеркнуто значение нескольких созвездий — Плеяд, Гиад, Ориона и Большой Медведицы, названной Арктос (Одиссея. XVIII, 480—607):

«...кругом его вывел он обод

Белый блестящий, тройной;

Там представил он землю, представил и небо,

и море,

Солнце в пути неистомное, полный серебряный месяц,

Все прекрасные звезды, какими венчается небо: Видны в их сонме Плеяды, Гиады и мощь Ориона,

Арктос, сынами земными еще колесницей зово-мый;

Там он всегда обращается, вечно блюдет Ориона

И единый чуждается мыться в волнах Океана».

Кроме того, на щите изображены картины четырех времен года в виде основных работ каждого из них: весна — весенней вспашкой поля, лето — жатвой, осень — сбором винограда, а зима — стойловым содержанием овец в закрытых хлевах, находящихся в тихих долинах.

В соответствии с известными нам мифами пределом мира назван Океан:

«Там и ужасную силу представил реки Океана, Коим под верхним он ободом щит окружил велелепный».

По аналогии с щитом Ахилла зодиакальной логично считать и заключенную в водах Океана композицию на щите Геракла, описанную Гесиодом: «Двенадцать голов страшных змей, которые скрежетали зубами, когда Геракл выходил на битву...», «город с семью башнями и воротами, сделанными из золота», «кругом по всему краю щита было изображение струящегося Океана. С берегов его подымались кричащие лебеди; другие плыли по поверхности воды; радостно играли там рыбки» (Щит Геракла. 161—320). Вполне вероятно допускать, что в связи с известным у индоевропейцев отождествлением змеи с Солнцем 12 змеиных голов на щите соответствуют 12 солнечным месяцам (созвездиям зодиака), а семь башен и ворот олицетворяют «дом» каждой из семи планет.

Можно смело утверждать: образ Вселенной на щите Ахилла довольно архаичен еще и потому, что согласно термину, обозначающему у Гомера щит, и приемам орнаментации последнего он должен быть датирован XVI—XV вв. до н. э.35 Мы же полагаем, что согласно выделенным Гомером созвездиям это описание было более ранним: по объяснению Гомера, Медведица привлекала его внимание как созвездие, которое вечно вращается на небе вокруг полюса, не заходя за линию горизонта. Плеяды и Гиады (скопления, входящие в состав Тельца, то есть в целом созвездие Тельца) могли иметь значение только как символ начала года (зодиака), а следовательно, как обозначение точки весны в пределах этого созвездия. Находящееся рядом, но не входящее в число зодиакальных, созвездие Ориона как бы подчеркивает еще раз основную роль Тельца в композиции щита.

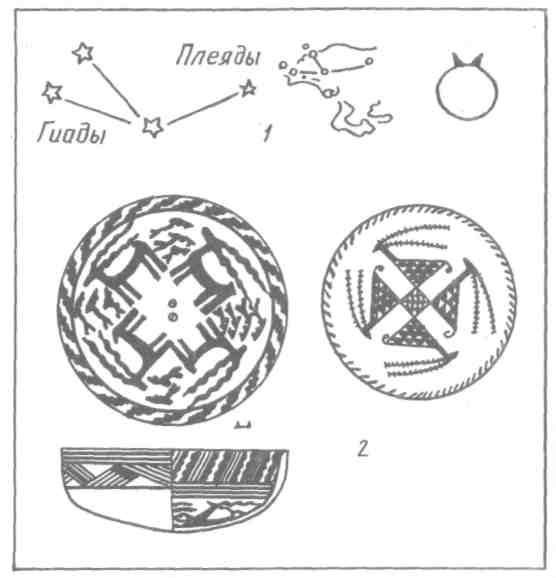

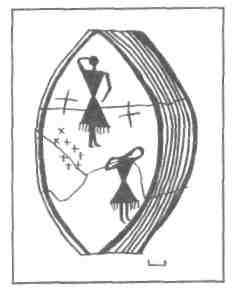

Рис. 31. Космическая символика рогатого скота:

1—схема созвездия быка-Тельца и вариант его астрономического символа в общепринятом зодиаке; 2 —зодиакальные (?) символы посуды самарской культуры, основанные на фигурах козлов

Таким образом, согласно главенству Тельца в зодиаке, на щите изображен зодиак 4400—1710/1700 гг. до н. э. Учитывая, что помимо четырех картин, олицетворяющих четыре времени года, на щите представлена и пятая картина, передающая растерзание львами быков в условиях летнего пейзажа и традиционно объясняемая как мотив смены весны, символом которого было созвездие Тельца, летом, которое символизировало созвездие Льва, можно предположительно отнести описание данного зодиака ко времени нахождения точки весны в созвездии Тельца, а точки лета — в созвездии Льва, то есть также к концу V — началу II тыс. до н. э.

Важным источником для изучения древних зо-диаков является миф о Девкалионовом потопе, переданный Нонном Панополитанским. Процитируем один из наиболее интересных отрывков из этого мифа (Песни о Дионисе. VI, 232—254):

«Избранный ход свой блюдя, в это время все

авезды имели

Расположенье в небесных домах: колесница

четверкой

Гелиоса, где спина у созвездия Льва пробегала

Путь свой, сияя огнем; в колеснице проворной

Селена,

Дева природы, тройкой к восьминогому Раку

катилась.

Влажно-росистой стопой в равноденственном

круге Венера

К дому весеннему шла, уклоняясь от рога Ове-

на,

И направлялась к Тельцу олимпийскому, чуждому снега,

С солнечным дышлом соседний Арес пред собой

Скорпиона

Гнал впереди, что Тельца опоясывал, полного

жара;

Искоса он наблюдал за противолежащей Венерой;

Год завершая в пути на двенадцатый месяц, Юпитер

Легкой стопой подходил к Зодиака созвездию — Рыбам,

С правой имея руки завиток у Луны трехсторонний,

Переходил Сатурн через влажный хребет Козерога,

Светом морозным пропитан; Меркурий на крыльях к подъему

Шел, приближаясь к созвездию блестящему Девы, чтоб дома

Дики достигнуть, где он как судья пребывает. Перед ливнем

Зевса раскрылись сырые засовы у всей семери-цы

Звездноэфирных путей; из ущелий с широким волненьем

Загрохотали потоки обильными влагой ручьями; Влажные дщери, оторванные от отца Океана, Вздулись лагуны...»

Итак, в данном мифе перечислены восемь созвездий зодиака — Лев, Рак, Овен, Телец, Скорпион, Рыбы, Козерог, Дева — и все семь «планет» (Солнце, Луна, Венера, Марс, Сатурн, Меркурий, Юпитер), находящиеся в тех созвездиях, которые считались «домами» планет. Вероятно, другим образом планет в мифе можно считать и «семерицу звездно-эфирных путей», и семь потоков Мирового океана, которыми двигались планеты, тем более что Селена, как указано далее, проходила «седьмой пояс». Созвездие Тельца здесь названо «олимпийским Тельцом, чуждым снега», «полным жара» и «весенним домом», что характеризует его как главное созвездие зодиака с находящейся в нем точкой весны. В таком случае в 12-м завершающем году созвездия, в котором согласно мифу находился, подходя к Рыбам (вероятно, совершая попятное движение), Юпитер, угадывается Овен, точка осени определяется в противопоставляемом Тельцу («опоясывающем» Тельца) Скорпионе, а точка зимы согласно «влажному хребту», излучающему «морозный свет», — в Козероге.

С учетом нахождения трех названных точек времен года в созвездиях Тельца (точка весны), Скорпиона (точка осени), Козерога (точка зимы), точка лета в таком случае могла быть только в созвездии Льва (который также упомянут в мифе), и данный зодиак мог существовать лишь в 2240— 2200 гг. до н. э. (см. табл. на с. 232). Напомним, что 2300/2200 гг. до н. э. определены нами как рубеж РБ и СБ. Стало быть, Девкалионов потоп представляется событием, разграничившим обе части эпохи бронзы, и его можно сопоставить с некоторыми потопами, происшедшими в Месопотамии в период между частями бронзового века.

Известны различные проявления почитания Тельца, которые могли возникнуть только в эпоху господства этого созвездия в зодиаке (в 4400— 1710/1700 гг. до н. э.). В частности, описание Млечного Пути в «Метаморфозах» Овидия (I, 168—170) как дороги к Зевсу подтверждает, что домом Зевса считали созвездие Тельца, ведь именно через это созвездие и пролегает Млечный Путь:

«Есть дорога в выси, на ясном зримая небе;

Млечным зовется Путем, своей белизною заметна.

То для всевышних богов — дорога под кров

Громовержца,

В царский Юпитера дом...»

Очевидно, это было вполне закономерно, так как согласно Псевдо-Эратосфену (Превращение в звезды. 14) в созвездии Тельца был воплощен бык, выкравший Европу для Зевса (то есть сам Зевс, превратившийся для этого в быка): «Он, говорят, был помещен среди звезд ввиду того, что привез Европу из Финикии на Крит по морю». Это же мнение подтверждено в «Фастах» и Овидием (V, 603—618):

«В ночь перед Идами [майскими] бык весь усыпанный звездами всходит...

Миф сохранился один, как он попал в небеса: Образ принявши быка и главу разукрасив рогами,

Деве Тирийской свою спину Юпитер склонил...

К берегу только тебя он довез, то предстал пред тобою

Богом Юпитер, с главы ложные сбросив рога. Бык тот ушел в небеса... а с тобою остался Юпитер...»

Несомненная связь созвездия Тельца с Зевсом отражена и

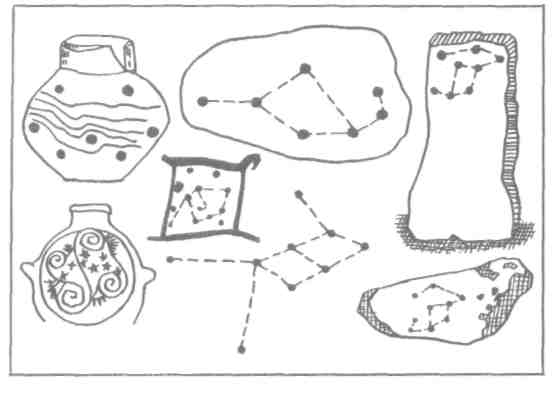

Рис. 33. Изображения Плеяд на камнях и сосудах, выполненные в бронзовом веке

в представлениях о Тельце как образе Ио — возлюбленной Зевса. Тот же Псевдо-Эрато-сфен сообщил: «Другие, наоборот, говорят, что Телец есть воспроизведение Ио и что ради нее он был почтен Зевсом» (Превращение в звезды. 14).

Вероятно, отождествлением Зевса с Тельцом при существовании культа Зевса Гиетия (Дождливого), жертвенник которого, согласно Павсанию (Описание Эллады. II, 19, 8) находился, в частности, в Аргосе, можно объяснять не только случаи превращения Зевса в дождь, но и происхождение названия главной части Тельца звездного скопления Гиад (Дождливые), особенности расположения звезд в котором — в виде угла, наклоненного влево над горизонтом и напоминающего морду быка — стали основой для названия всего созвездия.

Верховенство Тельца в зодиаке соответствовало высшему положению в нем не только Солнца, но и планет, поэтому Порфирий подчеркнул: «Селена есть бык, а бык [то есть созвездие Тельца] есть наивысшее положение Селены-Луны» (О пещере нимф. 18).

По данным Павсания (Описание Эллады. IX, 17, 4—5), греки с культом Тельца связывали плодородие земли и погребальную обрядность: «Зету и Амфиону сооружена одна общая могила в виде небольшого земляного холма. С этой могилы жители Тифорея в Фокиде стараются похитить немного земли, и это они делают в то время, когда солнце проходит через созвездие Тельца. Если в это время им удается взять с этой могилы земли и положить ее на могилу Антиопы, то [они считают, что] тифорейцам поля принесут урожай, а фивя-нам — наоборот. По этой же причине и фивяне в это время сторожат эту могилу. Эти города верят всему этому на основании предсказаний Бакида; среди этих предсказаний есть следующие строки:

В честь Амфиона и Зета, когда тифореец на землю

Будет с мольбой возливать приношенья из меду, Солнце когда согревает Тельца своей силою жара,

Вот когда берегись, да не будет в грядущем бедою

Город постигнут великой: исчезнут плоды, все погибнув,

Землю если возьмут и положат на Фока могилу».

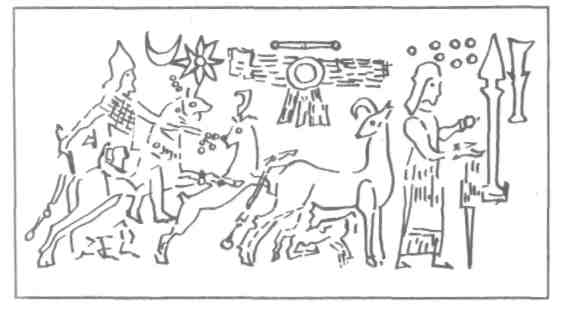

Рис. 34. Изображение Плеяд в верхней части ассирийской печати, напоминающих расположение звезд Большой Медведицы

Вероятно, зодиак с Тельцом во главе имел в виду и Платон, описывая посмертный путь душ (Федр. 246—250). Движение душ за истиной, возглавляемое рядами 11 олимпийских богов, впереди которых едет «великий предводитель на небе» Зевс, по краю поднебесного свода к его вершине, при известном нам отождествлении Зевса с Тельцом, а 12 олимпийских божеств—с созвездиями зодиака, вполне соответствует вращению созвездий зодиака по эклиптике, «вершина небесного свода», или «небесный хребет» — высшей точке эклиптики над горизонтом, а круговое движение небесного свода, приносящее душу бога на то же место вершины, где она перед этим останавливалась,—обороту эклиптики в течение определенного цикла (года или какого-либо многолетнего цикла).

Очевидно, не позднее конца главенства в зодиаке созвездия Тельца, то есть не позже 1710 г. до н. э., общепринятый ныне зодиак был уже всеобщим явлением для населения Европы, Азии (кроме их Севера) и Северной Африки, так как, по данным К. Фламмариона, следы почитания созвездия Тельца прослежены в религии и искусстве не только греков или индийцев, но и римлян, иранцев, китайцев, японцев, евреев, египтян и других народов 36.

Зодиак имел большое значение у древних народов и в дальнейшем, когда Телец потерял главенство в зодиаке, став в результате прецессии 12-м созвездием.

У Овидия сохранилось упоминание о зодиаке, в котором началом весны был уже и Овен: «Лишь прогонит зиму весна и Овен водянистую Рыбу заступит» (Метаморфозы. X, 164—165), то есть о зодиаке, который может быть датирован 1710/ 1700 гг. до н. э.— 20 г. н. э. (см. табл. на с. 232). У него же описана ситуация, когда точкой лета был Рак (1620—240 гг. до н. э.) (Метаморфозы. X, 12):

«Знойный был день и полуденный час; от горячего солнца

Гнутые грозно клешни раскалились набрежного

Рака».

Согласно комментаторам, индийские созвездия Магха («серп»), Шравиштха («барабан») и Сарпа («змей») соответствуют Льву, Дельфину и Гидре. На эклиптике под Дельфином находится Козерог, а над Гидрой — Рак. «Майтри упанишада» (VI, 14) описывает некогда существовавшее деление года на две части: «...солнце — источник времени. Его (времени] образ — это год, составленный из мгновений и других [мер] времени и состоящий из двенадцати [месяцев]. Половина его принадлежит Агни, половина — Варуне. Путь [солнца] от [созвездия] Матха до половины [созвездия] Шравиштха принадлежит Агни, путь от [созвездия] Сарпа до половины [созвездия] Шравиштха — Соме». Таким образом, первая часть года здесь определена временем пребывания Солнца в пределах Льва — середины Козерога, а

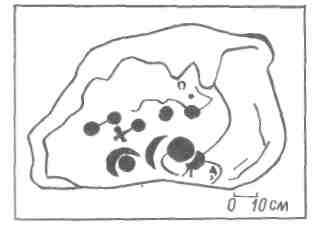

Рис. 35. Изображение Плеяд (?) Рис. 36. Изображения ос-

на каменном перекрытии ямного новных звезд Тельца на

погребения. Ивановка, курган трипольском сосуде из

4, погребление 19 Брынзен III

вторая — в пределах Рака — середины Козерога (не исключено также, что от гранины Льва и Девы — до середины Козерога).

Такое положение возможно только при нахождении точки зимы посредине Козерога, а точки дета — на границе Льва и Рака. Иными словами, в этой упанишаде сохранилось упоминание о зодиаке, существовавшем около 1620 г. до н. э. (см. табл. на с. 232).

Следовательно, зодиаки, в которых внимание акцентировано на точках солнцестояний, также могли употребляться в древности, хотя, вероятно, и не имели такого значения, как зодиаки с ведущим положением точек равноденствий. Более того, нам кажется, что особое подчеркивание именно солнцестояний появилось позже, чем подобное подч<